呼吸機自動測量氣道阻斷壓與標準測量方法的一致性

張琳琳 田 野 苗明月 段雨晴 田 瑩 周建新

(首都醫科大學附屬北京天壇醫院重癥醫學科,北京 100070)

機械通氣是危重患者的重要生命支持手段之一。輔助通氣的安全有效實施,取決于呼吸機所輸送的通氣支持是否與患者的呼吸驅動和努力相匹配[1]。通氣支持過度和不足,均會造成患者呼吸系統的進一步損傷,也與不良臨床轉歸相關[2-3]。因此,評估患者的呼吸驅動和努力具有非常重要的臨床意義[4-5]。目前評價患者自主呼吸驅動和吸氣努力的金標準是食道壓監測[6]。通過對食道壓波形的分析,可以計算出諸如吸氣過程中呼吸肌收縮產生的壓力下降幅度、壓力-時間乘積和呼吸做功等參數,用于評價吸氣努力[4]。然而,由于食道壓的測量需要放置額外的壓力監測導管,需要額外的數據采集設備,臨床難以常規實施。此外,食道壓參數計算復雜,需要特殊軟件。這些因素限制了食道壓監測的臨床實用性。到目前為止,以食道壓為基礎的吸氣努力評價,多僅應用于呼吸力學研究,并未在臨床中得到實際推廣[7]。

基于上述食道壓臨床常規監測的局限性,近年來有研究[8]探索了根據呼吸機固有的壓力波形監測進行吸氣努力的評價,其中以實施呼氣末氣道阻斷時100 ms的氣道阻斷壓(airway occlusion pressure,P0.1)的研究最為充分。研究[9]結果顯示,P0.1在診斷吸氣努力過度和不足時,均具有良好的靈敏度和特異度。

基于P0.1的相關臨床研究結果,現代呼吸機均整合了P0.1的監測功能,多以按下測量鍵啟動一次完全呼氣末阻斷的形式實現。但是,其中也有應用非完全呼氣末阻斷,采用數學擬合的方法實現P0.1自動測量的呼吸機品牌,且算法并未公開。這種測量方式的準確性鮮有評估,且在不同觸發方式下P0.1測量的準確性也未見報道。因此,本研究在模擬肺和機械通氣患者中,分別在不同觸發形式下收集呼吸機自動測量的P0.1,與標準阻斷法獲得的結果進行比較,旨在評估兩者的一致性,以及觸發形式對P0.1測量結果的影響。

1 對象與方法

1.1 研究對象

該臨床研究為前瞻性隨機交叉設計,研究計劃經首都醫科大學附屬北京天壇醫院倫理委員會審查并批準(審批號:KY2021-118-02號),且所有參與者均簽寫知情同意書。研究對象為2020年9月2日至2021年12月15日收治于本院重癥醫學科且正在接受壓力支持通氣的15例成年患者。患者入選后,記錄基線資料。

1.2 實驗室模擬

應用全自動自主呼吸模擬肺(ASL 5000,IngMar Medical公司,美國)測試Servo-s呼吸機(Getinge group公司,瑞典)非阻斷P0.1測量結果的準確性。將壓力傳感器(KT 100D-2,KleisTEK公司,意大利,測量范圍:+/- 100 cmH2O,1 cmH2O=0.098 kPa)和流速傳感器(Fleisch pneumotachograph,Vitalograph公司,美國)連接于呼吸機與模擬肺之間,以200 Hz的頻率采集數據,下載保存并進行離線分析(ICU-Lab 2.5 Software Package,ICU Lab,KleisTEK公司,意大利)。每個模擬條件下,正式開始實驗前,均以高壓法對系統進行漏氣測試[10]。

1.2.1 自主呼吸模擬條件的設定

(1)采用單室模型、減速波、呼吸頻率12次/min、吸氣時間1s;(2)吸氣壓力(代表呼吸肌肉用力程度):26、23、20、17、14、11、8、5 cmH2O,共8個水平;(3)吸氣壓力升高速度:1%、5%、10%,共3個水平;(4)呼吸系統順應性:30、60 mL/cmH2O。該設定條件將模擬出48個自主呼吸狀態。

1.2.2 待檢呼吸機的設定

采用壓力支持模式,壓力支持水平設定為10 cmH2O,呼氣末正壓為5 cmH2O、壓力上升速度設置為最快、吸氣/呼氣切換為峰流速的25%。將吸氣觸發分別設定為壓力觸發(-1 cmH2O)和流量觸發(1 L/min)。

1.2.3 監測流程

系統安裝完畢,漏氣測試通過后,在每個條件下給予模擬肺機械通氣。采用信封法隨機將觸發方式交叉設定為壓力觸發(-1 cmH2O)和流量觸發(1 L/min),穩定20 min后,記錄呼吸機屏幕顯示的P0.1監測值。之后給予3次呼氣末阻斷,每次誘發一個自主吸氣努力。下載并保存數據用于離線分析。

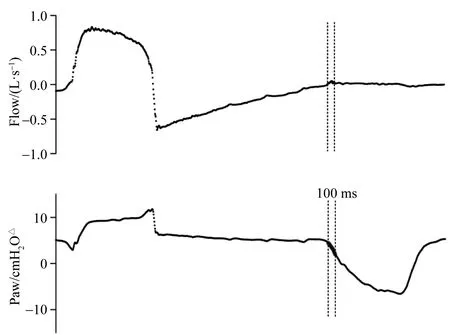

1.3 P0.1標準測量方法

輔助通氣過程中于呼氣末進行氣道阻斷,患者的吸氣努力導致氣道壓力中出現負壓偏移。由于呼吸機管路的順應性,流速波形也會出現一個微小的正向移動,以此為起始點,測量之后100 ms內的氣道壓力的降低值,即為P0.1(圖1)。模擬肺和臨床研究中,每個條件均進行了3次呼氣末阻斷,其平均值即為P0.1的標準參考值。

圖1 氣道阻斷壓標準測量方法

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 模擬肺試驗

P0.1呼吸機監測值與標準參考值之間具有良好的相關性(圖2A)。雖然在兩種觸發形式下的R2均較高(分別為0.991和0.972),但是流量觸發的回歸線斜率(0.865)明顯偏離1,而壓力觸發時的斜率接近1(1.045)。

一致性分析顯示,兩種觸發形式合并時,呼吸機監測值與標準參考值的殘差(95%一致性區間)為-0.25(-1.20~0.72)cmH2O,壓力觸發時為0.04(-0.63~0.70)cmH2O,流量觸發時為-0.54(-1.44~0.36)cmH2O(圖3 A~C)。流量觸發時的殘差[(-0.54±0.46) cmH2O]與壓力觸發[(0.04±0.34) cmH2O]時相比,差異具有統計學意義(P<0.001)。

2.2 臨床觀察

納入的15例患者平均年齡為(55±13)歲,其中10例為男性。研究進行時距離開始機械通氣的時間為(6.7±6.1)d,基線呼吸機設置為壓力支持(7.8±3.2) cmH2O,呼氣末正壓(5.3±0.8) cmH2O。

臨床觀察結果顯示,P0.1呼吸機監測值與標準參考值之間具有相關性,壓力觸發和流量觸發時的R2分別為0.821和0.580,回歸線斜率分別為0.692和0.660(圖2 B)。呼吸機監測值與標準參考值的殘差(95%的一致性區間),總體分析時為-0.28(-1.20~0.63)cmH2O,而在壓力觸發和流量觸發時分別為-0.11(-0.73~0.52)cmH2O和-0.54(-1.50~0.59)cmH2O,差異無統計學意義(P>0.05),表明呼吸機監測值與標準參考值間存在一致性(圖3 D~E)。

圖2 氣道阻斷壓的呼吸機監測值與標準參考值之間的相關性

圖3 氣道阻斷壓在呼吸機監測值與標準參考值之間的一致性分析

3 討論

本研究結果提示,當呼吸機采用非阻斷法進行P0.1監測時,與標準氣道阻斷方法比較,應用壓力觸發時具有良好的準確度(殘差接近0)和精密度(一致性區間窄),而應用流量觸發時將低估P0.1,且精密度降低。

保留患者的自主呼吸,并提供與之相匹配的呼吸機支持,是機械通氣治療的理想目標[11]。也因此衍生出肺和膈肌保護性通氣的概念,以減少機械通氣時間,縮短住院時間,最終降低不良臨床轉歸發生率[5]。因此,評估患者的自主呼吸努力具有重要的臨床意義[5-13]。然而,目前臨床可日常應用的監測手段相對匱乏[4-5]。雖然食道壓測量一直以來作為呼吸努力評價的標準方法,但是其臨床實用性受限[6-7]。利用簡便無創的方法,以實現呼吸努力的床旁評估,是該領域的一個研究熱點。

在未提示患者的情況下進行呼氣末阻斷,出現自主吸氣努力初始100 ms的氣道壓力下降值,即P0.1,與患者的自主吸氣努力相關,反映患者的中樞呼吸驅動力[8]。由于P0.1的測量僅依靠氣道壓力和流速波形分析,現代呼吸機均整合了該監測功能,其中多數采用一鍵式啟動呼氣末阻斷,呼吸機后臺進行波形分析和測量。然而進行呼氣末阻斷畢竟可能干擾患者的自主呼吸,且無法進行實時連續監測,有些呼吸機則采用了非阻斷法實現P0.1的測量,其中以Servo系列呼吸機為代表。輔助通氣,尤其是壓力支持通氣,需要患者的吸氣努力觸發呼吸機,均會產生一定程度的氣道壓力短暫降低。非阻斷法通過對機械通氣觸發階段的波形進行分析,采用數學擬合的方法推算出氣道壓力在100 ms時的降低值。但采用的是何種類型的數學擬合,如直線或曲線回歸,生產廠家并未公布。

到目前為止,僅有兩項模擬肺研究驗證了非阻斷法自動測量P0.1的準確性[9,14]。在Beloncle等[14]的研究中,采用了串聯兩臺機械模擬肺的方法,Servo呼吸機設置為靈敏的流量觸發。結果顯示,呼吸機自動測量的P0.1明顯低估標準參考值,殘差(一致性區間)為-1.3(-3.7~1.0)cmH2O。這可能是由于觸發方式的影響,以及串聯機械模擬肺自身靈敏度較低所致。在Telias等[9]的研究中,應用了與本研究相同的全自動活塞式模擬肺,待檢Servo呼吸機設定為靈敏的壓力或流量觸發,所獲得的殘差(-0.3 cmH2O)與本研究模擬肺的整體結果相仿,一致性區間(-2.2~1.5 cmH2O)略大于本研究。該研究一致性區間較大的原因,可能在于模擬肺自主呼吸頻率(20次/min)的設置高于本研究(12次/min)。雖然這兩項研究初步驗證了非阻斷法P0.1的測量,但是均未直接比較不同觸發形式對測量結果的影響[9,14]。

由于壓力和流量觸發原理不同,實現的手段也不同,因此觸發方式可能會影響到非阻斷P0.1的測量,這也是本研究的主要科學假設。本研究結果初步驗證了當采用流量觸發方式時,呼吸機非阻斷法的測量結果可能低估P0.1。無論模擬肺部分,還是臨床部分,流量觸發時的殘差(呼吸機監測值-標準參考值)均明顯偏負,一致性區間增寬。且隨著P0.1的升高,這種低估也有增大的趨勢。一般而言,流量觸發的延遲時間更短[15-16]。因此,流量觸發時P0.1被低估可能是由于這種相對較短的延遲時間,導致可用于非阻斷時氣道壓力數學擬合的數據量更少。

本研究也存在一些局限性。首先,雖然模擬肺可以很好地控制實驗條件,但是也難以全面反映接受機械通氣治療患者的復雜臨床場景。其次,本研究的臨床部分納入的病例數較少,采集的數據點樣本量也較低。第三,由于通常情況下臨床醫師對呼吸努力過度的患者會及時采取相應的治療措施,臨床部分納入患者的P0.1偏低(<3 cmH2O),對一致性的總體評價也會造成一定影響。因此,本研究結果仍需要進一步擴大樣本量,在不同患者群體進行進一步驗證。

呼吸機自動進行P0.1監測為臨床評估呼吸努力提供了便捷條件。基于本研究結果,筆者提出兩點建議。第一,當應用呼吸機非阻斷法監測P0.1時,建議臨床醫師選擇壓力觸發形式。第二,建議采用非阻斷法監測P0.1的呼吸機廠家,進一步探索不同觸發方式對監測結果的影響,完善呼吸機后臺處理程序,改進監測的準確度和精密度。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明張琳琳、田野、周建新:提出研究思路,設計研究方案;張琳琳:撰寫論文;苗明月、段雨晴、田瑩:數據采集;張琳琳、田野:統計分析;周建新:總體把關,審定論文。