運河邊的“煙火氣”和“煙水色”

——示以汪曾祺小說文學圖譜

劉 戀

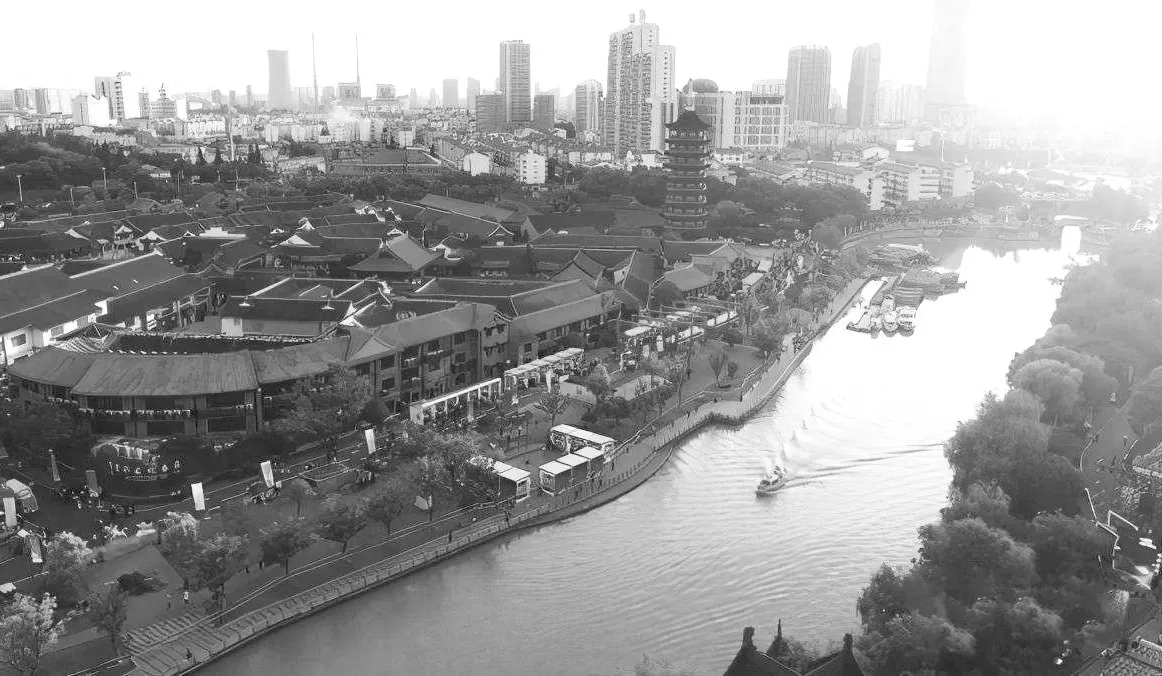

京杭大運河是世界上工程量最大、里程數最長、變遷最復雜、沿用最久遠的人工河流,是中華民族最具代表性的文化標識之一。古往今來,橫跨兩千年、縱貫六千里的大運河,在歲月無聲中積淀了前人的智慧,賡續了通史的文化,承載了家國的記憶,傳遞了世代的鄉愁。作為京杭大運河的發軔之地和大運河遺產保護的牽頭城市,揚州在發掘、保護、傳承、弘揚大運河歷史文化資源與價值方面義不容辭、大有可為。2007年9月,中國大運河聯合申遺辦公室在揚州成立,包括揚州在內的運河沿線8省市35座城市于2014年6月正式入選《世界遺產名錄》。從某種意義上而言,揚州不僅是京杭大運河滄桑歷史變遷的縮影和注腳,而且是大運河文化精神延續傳承的窗口和符號。作為揚州籍代表作家,汪曾祺以各種形式將“我的家鄉”(揚州)書寫進文學作品,從而讓大運河的“本相”在波詭云譎、金戈鐵馬的政治、經濟書寫之外,別有一番氤氳著“煙水色”和“煙火氣”的文學藝術呈現。

名城揚州記載著大運河凝固的歷史

揚州因“運”而生,應“運”而興,與大運河同生共長,心契神會。作為偉大人工運河的起源,魯哀公九年(前486年),吳王夫差為北上伐齊,逐鹿中原,筑邗城、開邗溝,溝通江淮,邗溝成為中國境內有確切年代記載的最早人工運河。作為宏大戰略的經營,隋煬帝楊廣于大業元年(605年)開邗溝,成就了“自揚、益、湘南至交、廣、閩中等州,公家潛運,私行商旅,舳艫相繼。隋氏作之雖勞,后代實受其利”的曠世壯舉。“開成二年(837年)夏,旱,揚州運河竭”,這是以“運河”指代前朝“漕渠”“官河”的早期明證,并就此成為這一人工水道的專名。自此,揚州城便與大運河聲息相通、命運相系。

習近平總書記指出:“我國古代史、近代史、現代史構成了中華民族的豐富歷史畫卷。”史學家亦早有見識:“瓶水冷而知天寒,揚州一地之興衰,可以覘國運。”因為動關國計、事關國運的大運河,揚州一地的興衰輻輳于中華民族的國運起降,在經風雨、歷榮辱中同頻共振。在2500多年的城市發展史中,揚州曾創造出舉世矚目的發展輝煌。興盛于漢、鼎盛于唐、繁盛于清的生動史實,疊印于國家統一、疆域廣闊、經貿頻繁、文化交融的恢弘底色。西漢初年,源于家國一統、政局重建,吳王劉濞開通運鹽河,增筑廣陵城,即山鑄錢,煮海為鹽,推動了揚州的初度繁榮;楊隋一朝,源于終結亂世、更起宏圖,偃武修文、修渠開河,促進了黃河、淮河、長江三大流域政治、經濟、文化的融合共興,催生了唐代揚州“天下之盛,揚州為一而蜀次之”的發展鼎盛;元朝初建,定鼎中原、遷都大都,大運河上至北京,下抵杭州,五大水系一脈貫通,通波千里,奠定了明清以降揚州齊集漕運、鹽業、河務三大要政于一身的重鎮地位,續寫了其盛世華章。作為一個城市的榮光,各種史料史籍和詩詞歌賦均有書寫且喜聞樂見。而近代以來,揚州城市的落寞則很少被提及。

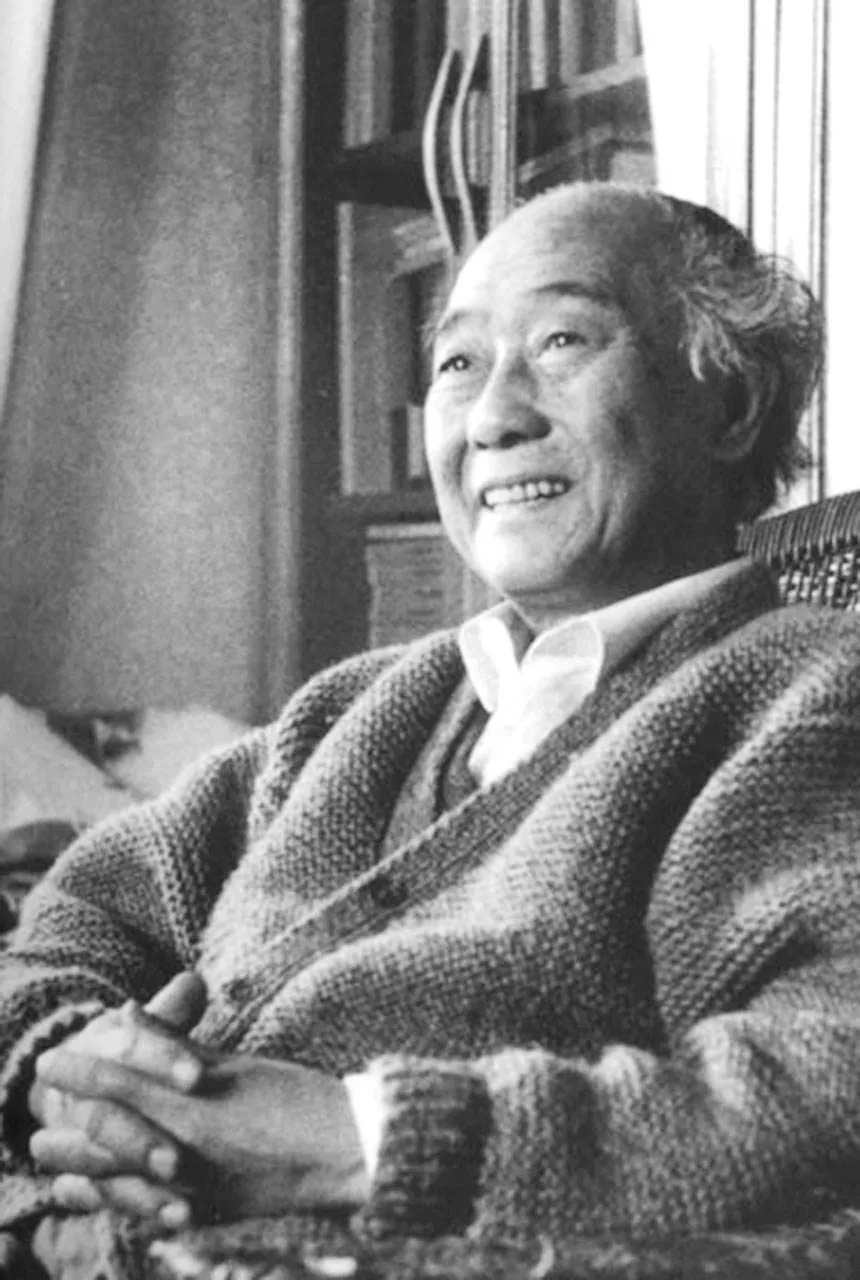

其實,揚州隨著歷史變遷而出現的城市興衰,頗能折射出中華民族國運的一度衰落和式微。作為揚州人,汪曾祺不避此諱。在創作初期,他就以《落魄》為題,精準傳神地敘寫了揚州人和揚州城在20世紀上半葉的真實境況。《落魄》發表于1947年《文訊》第7卷第5期,后被收入汪曾祺第一部小說集《邂逅集》。小說以昆明某校學生的視角,見證了學校附近一個小吃鋪子的揚州老板由興而衰以至于“落魄”的過程。這篇小說恰如一面鏡子,照出了“落魄”的揚州城市、揚州人,也照出了作者內心隱藏的故鄉情結,揚州人(及城市)的經濟地位“落”下了。這個“落魄”的“他”,是脫離了運河交通的揚州文化的一個符號,其智慧與現代世界脫節,“他”的“魄”是附在轅門橋方圓一里的那些飲食休閑文化上的,異地而處便落魄了。一起落魄的,還有講究的揚州飲食及其做法(精致有特色),揚州文化及其表征(周身那股子斯文勁兒)。

名城揚州延續著大運河涵養的詩意

習近平總書記反復強調,要堅持以水定城、以水定地、以水定人、以水定產的治水之道。這正是大運河涵養的“天人合一、和諧共生”思想智慧的應有之義。揚州得名的由來,一說源于“州界多水,水揚波也”。運河之于揚州城市,從肌理看,大運河揚州段的生成流變,深刻影響了城市的布局和街巷的形制。伴隨著長江岸線的南移和運河水道的變遷,揚州城址自北向南拓展,運河也從蜀岡上下的城外水道一變而為運河繞城、官河縱貫、支河密布的繁復水系。從意境看,揚州對于濱水園林的匠心構建,突出反映了其依水建城的人居哲學。從南朝徐湛之于城北陂澤“起風亭、月觀、吹臺、琴室”,到隋煬帝在揚子津建臨江宮、凝暉殿,再到康乾時鹽商巨賈沿蜿蜒曲折的瘦西湖臨河起園;從南宋賈似道于“郡圃”構“濠(河)想”“剡(溪)興”二亭,到明代鄭俠如的休園以池水“伏行”“溪行”寓“淡泊水鄉之趣”,再到清代二分明月樓“旱園水作”的引水入園,前人對城市園林的匠心營造,塑造了揚州城園一體的風貌,糅合了建筑、文學、書畫的風骨,更升華了城市清新自然、恬淡沖和的精神旨歸,契合了“詩意棲居”的普世追求。

汪曾祺小說中對揚州“詩意棲居”的描述,充分體現在人物的行為舉止和品質特性上。戴車匠的門面板壁上寫著“室雅何須大,花香不在多”,王淡人醫生的醫室里掛著鄭板橋的對聯“一庭春雨瓢兒菜,滿架秋千扁豆花”,對他們而言,職業賺錢與否實不重要,重要的是人生境界;大畫家季匋民將賣果子的葉三引為知己,只因為認為他“真懂”,只言片語的交流便是高山流水了;鞋匠高大頭因歷史問題而在“文革”中備受折騰,卻能在菊花影中運銼補鞋,自得其樂;清貧、孤僻的教書先生高鵬貼春聯不圖吉利而求“述懷抱、舒憤懣”。而那些飲食男女更上演了一幕幕浪漫脫俗的愛情悲喜劇:明海寧愿不當沙彌尾也不要當方丈,也要和小英子沉浸于蘆花蕩(《受戒》);十一子和巧云既打破東西兩邊人家不相往來的溝壑,更無視世俗所謂對錯,深沉而堅定地走到一起(《大淖記事》);甚至“小姨娘章叔芳”的偷情(《小姨娘》)、“小嬢嬢謝淑媛”的亂倫(《小嬢嬢》)都被賦予了一種人道的體諒,被抹上了一層浪漫的色調。

汪曾祺筆下這些人物,被大運河所滋潤、涵養,在市井生活之上有詩意的追求,或寄情藝術或化為意境或追求情愛。他們游走于士人雅致與凡人世俗之間而無隙,融士大夫風雅與鄉土智慧而無隙。他們和俗同光、俗得很雅,他們雅俗融合,是運河邊上揚州城里“詩意棲居”的人。

名城揚州氤氳著大運河迭代的鄉愁

對于運河文化的考察,既需要歷史的“俯瞰”,也需要當世的“平視”,金戈鐵馬、歸帆征檣、遷客名士的慷慨激越之外,更有家人閑坐、燈火可親的靜謐平和,尋常巷陌、飲食男女的歲月悠長。汪曾祺小說中運河市鎮高郵氤氳的“煙火氣”和“煙水色”,正可以成為鄉土地感知運河人文精神別樣特質的另一視角。

河之水的“悲歌”。品讀汪曾祺的鄉土小說,離不開一個“水”字。正如汪曾祺所總結的那樣:“少年橐筆奏天涯,贏得人稱小說家。怪底篇篇都是水,只因家住在高沙。”這水本是滄桑的:“湖在城那邊,而城建立在現在湖的地方。前年旱荒時,湖水露了底,曾有人看見淤泥有街路的痕跡,還有人拾到一個古瓶,說是當年城中一所大寺院的寶塔頂子。”(《獵獵——寄珠湖》)這水曾是恣肆的:“這一年鬧大水。運河平了灌。西北風一起,大浪頭翻上來,把河堤上丈把長的青石都卷了起來。看來,非破堤不可。很多人家扎了筏子,預備了大澡盆,天天晚上不敢睡,只等堤決水下來時逃命。”(《歲寒三友》)這水也是隨和的:“兩岸的柳樹交拱著,在稀疏的地方漏出藍天,都一槳一槳落到船后去了。野花的香氣煙一樣地飄過來飄過去,像煙一樣地飛升,又沉入草里,溶進水里,水里有長長的發藻,不時纏住槳葉,輕輕一抖又散開了。”(《河上》)這水終是寂寞的:“左手珠湖籠著輕霧。一條狗追著小輪船跑。船到九道灣了,那座廟的朱門深閉在透迄的黃墻間,黃墻上面是藍天下的蒼翠的柏樹。冷冷的是寶塔檐角的鈴聲在風里搖。”(《小學校的鐘聲——茱萸小集之一》)河水澌澌流過,但煙水蒼茫、杳無邊涯,遮斷了旅人的眼睛,鄉愁的情愫里浸滿了于己及人的悲憫。

水邊城的“歡歌”。運河終究是流動之河、繁榮之河,雖然“這個城實在小,放一個炮仗全城都可聽見”(《最響的炮仗》),卻是個“很動人的地方,風景人物皆極有佳勝處,產生故事極多”(《雞鴨名家》)。到春夏之交賽城隍時,“那真是萬人空巷,傾城出觀。到那天,凡城隍所經的耍鬧之處的店鋪就都做好了準備:燃香燭,掛宮燈,在店堂前面和臨街的柜臺里面放好了長凳,有樓的則把樓窗全部打開,燒好了茶水,等著東家和熟主顧人家的眷屬光臨”(《故里三陳》)。還有自然形成的商業圈:“承志橋南的曠場周圍就來了許多賣吃食的。賣爛藕的,賣煮荸薺的,賣牛肉高粱酒,賣回鹵豆腐干,賣豆腐腦的,吆吆喝喝,異常熱鬧”(《王四海的黃昏》);竺家巷口的兩家茶樓“樓上的茶客可以憑窗說話,不用大聲,便能聽得清清楚楚。如要隔樓敬煙,把煙盒輕輕一丟,對面便能接住……上茶館是我們那一帶人生活里的重要項目,一個月里總要上幾次茶館……我們那個縣里茶館的點心不如揚州富春那樣的齊全,但是品目也不少”(《故人往事》);御碼頭旁的運河小輪船上有“賣牛肉高粱酒的,賣五香茶葉蛋的,賣涼粉的,賣界首茶干的,賣‘洋糖百合’的,賣炒花生的”(《露水》)。汪曾祺將其少年時代對身邊世界的好奇凝視,固化為一生對煙火市井的平靜守望,以風俗畫般的韻致再現了悄然消逝的文化史式的風情。

城中人的“挽歌”。正如汪曾祺被視作“抒情的人道主義者,中國最后一個純粹的文人,中國最后一個士大夫”,其小說不可避免地透露著疏離于時代的古舊之氣,以及對于那時那人的存問之情。“小城土地肥美,人情淳厚”(《關老爺》),即便外來人如“從里下河一帶,興化、泰州、東臺等處來的客戶”也都“對人很和氣,凡事忍讓”(《大淖記事》);小城里的知名人士亦是普通凡人,“既不是縉紳先生,也不是引車賣漿者流”,但“都沒有做過傷天害理的事,對人從不尖酸刻薄,對地方的公益,從不袖手旁觀”;生意人“有的是特制嵌了字號的。比如保全堂,就是由該店拔貢出身的東家擬制的‘保我黎民,全登壽域’;有些大字號比如布店,口氣很大,貼的是‘生涯宗子貢,貿易效陶朱’,最常見的是‘生意興隆通四海,財源茂盛達三江’;經營小本買賣的則很謙遜地寫出‘生意三春草,財源雨后花’”(《異秉(二)》),多是其人見古風、其業有古意。但在時代的裹挾之下,“多少字號要在公會的名單上勾去了。廣源,新豐,玉記……只好眼睜睜看著一爿一爿的不聲不響的倒”(《除歲》),以至于作者忍不住借小說人物之口慨嘆:“一個人監制的一種食品,成了一地方具有代表性的生產,真也不容易。不過,這種東西沒有了,也就沒有了。”(《橋邊小說三篇·茶干》)如上,汪曾祺小說看似“不合時宜”的憤懣底色,固然是揚州這座城市近現代以來“落魄”的寫照,更是他“記憶中的人和事多帶點泱泱的水氣,人的性格亦多平靜如水,流動如水,明澈如水”的深深認同與切切慰藉。

對于一種文化的審視和解讀,宏大敘事與工筆白描其實并不相悖。汪曾祺以其獨特的心境和筆調,冷靜又溫情、恰似流水式地凝望記憶里的故鄉,在對周遭真人真事的如常記述中,努力攫取其中深植的真、善、美。既發現歷史的、前現代的揚州城市個性,或者說是傳統運河人文精神所投射與輻照的高郵;又呈示了近代以來隨國運衰微一起而急遽淪入庸常甚至“落魄”的揚州(高郵)的縮影。也正基于此,人們才能在對揚州(高郵)水城同生、士商合流、雅俗共賞、南北融匯等運河文化共性特質理解把握之上,靜態地、“微距”地探究近現代以來以揚州、高郵為代表的中國城鎮現代化進程的急驟曲折,從而從不同層面和視角細細端詳運河城市的歷史自省和文化自信。