閩侯旗山井數字化水溫資料映震效能評估

朱繼承,鄧 聰,林苗祿,鄭辰禾,林稚穎

(福建省地震局,福建福州 350003)

引言

地震是地殼應力積累釋放這樣一個復雜的力學過程。地震的孕育與發生伴隨著不同方式的熱效應,從而引起地熱場的重新分布和變化[1]。地震下流體水溫觀測就是用來測量鉆孔測點附近應變、應務場相對變化,巖石的浮動,引起水溫的相對變化,這些變化會導致地下流體溫度的變化,這種由孕震過程中應力增強或減弱引起的地下流體溫度異常變化是可以通過深井觀測得到的。可見深井水溫觀測不僅對于探素地震前兆,而且對于深入研究地震成因都具有十分重要的意義[2-3]。

1 閩侯旗山井概況

閩侯旗山井位于福建省閩侯縣南嶼鎮五都村,始建于2003 年9月,該觀測井幾經升級改造,于2013 年7 月安裝SZW-1A 水溫儀,水溫的探頭放在井深85 m 處。該井位于福州盆地西部邊緣,地勢平坦,上部地層由第四系全新統淤泥、上更新統卵石及更新統殘積土組成;區域地質資料,場地基巖為侏羅系南園組凝灰熔巖,距場地約50 m 的五都北面山體-旗山支脈為燕山期花崗巖,該觀測井西部有一NNE 向斷裂通過,觀測井所處海拔高程10 m,井孔含水層為侏羅系強風化-微風化角礫凝灰熔巖,深井110 m 井孔柱狀。

2 水溫異常干擾特征分析

2.1 降雨干擾因素分析

從近幾年的深層水溫歷史觀測資料分析中發現,深層水溫測值受地表降雨影響較小。如2018 年9 月23-24 日降水量總量22.0 mm,同井靜水位受地表降雨影響,呈明顯上升變化趨勢,而同時段的深層水溫沒有受到地表降雨影響,見圖1。

圖1 閩侯旗山井靜水位、深層水溫和降水量預處理分值對比圖

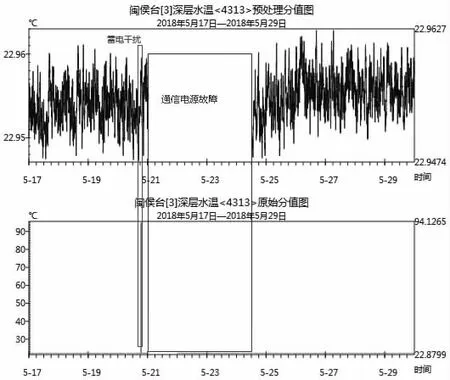

2.2 通信電源故障干擾

閩侯臺水溫儀觀測數據2018 年5 月21 日00:00-5 月24 日11:42 受雷擊通信電源故障缺記。在5月24 日11:40 左右省局維修中心人員到現場更換通信電源儀后,儀器恢復運行正常,于當日16:40 左右補采集5 月21 日-5 月24 日的數據,發現閩侯臺水溫儀5 月21 日00:42-23:59 數據缺記。5 月22 日00:00-24 日11:42 數據同4月份同時段的數據相同,數據不可用,進行缺數處理,見圖2。

圖2 閩侯旗山井深層水溫預處理分值圖和原始分值圖

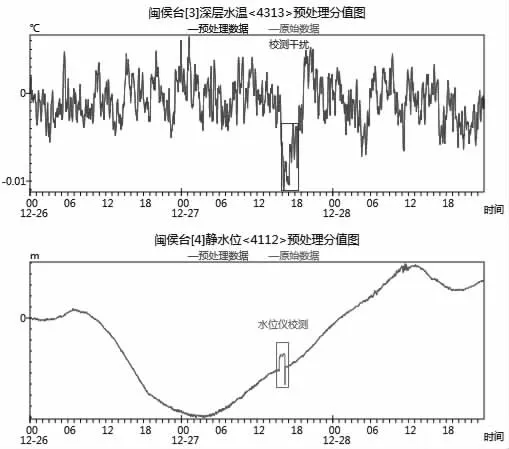

2.3 人為干擾

閩侯臺水溫儀2017 年12 月27 日15:53-18:34 受水位儀15:30-16:28 現場校測干擾,觀測數據出現臺階變化未處理,最高變化幅度0.007 3℃。因水溫儀探頭埋深較深,位于80 m 處,故水溫儀受水位儀校測干擾出現的數據波動因干擾傳導時間差存在延遲現象。水位儀校測結束后,水溫儀觀測數據自2017 年12 月27 日18:35 起恢復正常動態變化,數據無異常,見圖3。

圖3 閩侯旗山井深層水溫和靜水位預處理分值圖

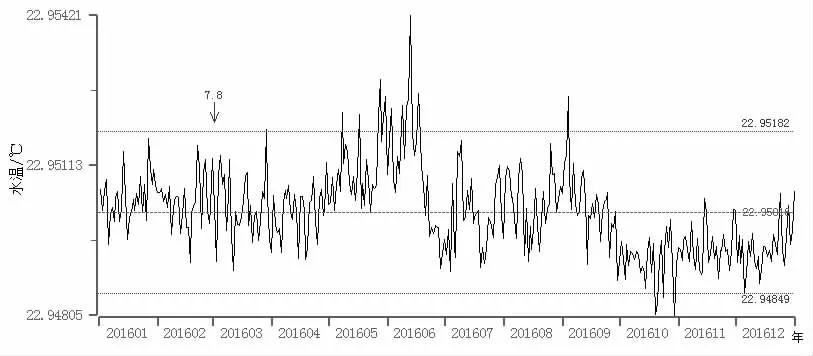

3 水溫震例與地震響應分析

(1) 2013-2018 年福建地區3.5 級以地震共發1 次為2016 年6 月18 日09:38分福建漳浦海域3.5 級地震。從2016 年度深層水溫的觀測資料分析,2016 年6 月18日福建漳浦海域3.5 級地震震例從深層水溫短期資料分析2016 年6 月份分鐘值曲線圖未能明顯前后的異常變化,但從2016年度的深層水溫日值圖曲線中發現,在3.5級發生前水溫測值有十多天高值異常并超二倍均方差,地震發生后水溫測值后繼的半個月逐漸回落下降并到中值線變化[6-7],見圖4。

圖4 深層水溫整點值去趨勢曲線

(2) 2013-2018 年臺灣海峽地區發生5.0 級以上地震總共發生41 次,6.0 級以上地震總共發生12 次。

因深層水層從2014 年1 月24 日起開始觀測,在2018 年9 月12 日起受到旁邊魚塘抽水干擾影響測值變化較大,數據可靠性較差,所以資料分析從2015 年1 月1 日-2018 年8 月31 日起對臺灣地區的6.0 級以上的震例分析。從深層水溫的分鐘值和日值曲線圖對應的震例,未能見震前震后曲線較為明顯的異常變化,見圖5。但采用去趨勢方法對深層水溫整點值原始數據進行分析,發現在2016 年2 月6日臺灣高雄6.7 級地震和2018年2 月6 日臺灣花蓮縣6.8 級地震,從一般多項式分段曲線擬合值曲線中可以較為明顯看在發生地震前曲線有較為明顯高值上升波動,震后曲線回落的變化過程,見圖5。

圖5 深層水溫分鐘值和日值曲線圖

2016 年 03 月 02 日 21:14-21:24 靜水位儀記錄到印尼蘇門答臘島海域(南緯4.9 度,東經94.21 度)20:49 發生的7.8 級地震,震源深度20 km,震中距4 298 km,表現形態為同震波,水位變化幅值0.008 m。而深層水溫的測值在震前和震后沒能對應到相的變化,見圖6、7。

圖6 靜水位2016 年3 月2 日分鐘值線圖

4 結論

(1) 閩侯旗山井深層水溫從2014 年1 月24 日起觀測資料變化都比較穩定可靠,而且日、月、年的動態變化也相對較平穩。但在2018 年9 月12 日起受旁邊魚塘四口水井抽水影響受到干擾較為嚴重。

(2) 根據福建地區的3.5級以上震例分析其映震效能,近幾年只有2016 年6 月18 日09:38 分福建漳浦海域3.5 級地震。分析中發生在震前水溫測值有十多天高值異常并超二倍均方差,地震發生后水溫測值后繼的半個月逐漸回落下降并到中值線變化。觀測資料可用于進一步的震兆異常分析。

圖7 深層水溫2016 年日值曲線圖

(3) 根據臺灣海峽地區6.0級以上震例分析其映震效能,從現有的震例中可以看到2016 年2 月6 日臺灣高雄6.7 級地震和2018 年2 月6 日臺灣花蓮縣6.8級地震,從一般多項式分段曲線擬合值曲線中可以較為明顯看在發生地震前曲線有較為明顯高值上升波動,震后曲線回落的變化過程。對其6.5 級以下的地震未見到較好的震前震后反映。