一款多形態行走康復訓練裝置的設計

盧岳鋒,甘 辛

(廣西醫科大學第一附屬醫院醫療設備科,廣西南寧 530021)

雖然我國康復醫學發展歷史較短,但國家現在已經日漸重視康復醫學的發展,醫學界也越來越重視患者病后的生存質量,最大限度地使患者本人能夠生活自理,減輕社會和家庭負擔[1]。通常來說,對于腦卒中、慢性心力衰竭、脊髓損傷及截癱等患者都不應該長期臥床。長期臥床休息對于病情的改善并無較大的作用,甚至會出現褥瘡等并發癥的現象,還可能會加速其進一步衰老,對患者身心健康極其不利[2]。而患者如果失去行走功能將失去參與社會生活與工作的基本前提以及維持肌肉骨骼與心肺功能的基本條件,同時,對其心理打擊也是可想而知的[3]。因此,在臨床上會鼓勵具有條件的患者早期便要進行康復治療。康復治療中的行走訓練和跨越障礙訓練能夠強化患者軀干控制能力以及行走時應對路面障礙的能力,使患者本人能夠盡快恢復生活自理,大大減輕社會和家庭負擔。由此可知,在康復治療的過程中,如何通過行走康復訓練器械快速有效地改善患者的行走活動能力,提高患者的步行速度及距離,減少跌倒風險,讓其盡快回歸家庭和社會,是物理治療師工作中的重要目標。

由于現有的行走訓練設施比較大型,甚至是直接在康復場地上建立起來的,無法靈活搬動、轉移和收納,容易造成康復場地的空間狹隘,布局混亂,這會影響到物理治療師的日常工作和患者的訓練,從而進一步會影響到患者的康復效果。本研究設計的一款多形態行走康復訓練裝置就旨在克服上述問題。

1 結構組成

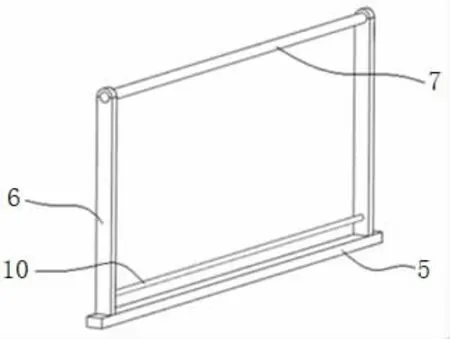

如圖1 和圖2 所示,本研究設計的多形態行走康復訓練裝置包括兩個側架、通道板1 以及阻擋件2。兩個側架的其中一個側架為第一側架3,另一個側架為第二側架4。第一側架3 和第二側架4 左右平行分布時便形成一個通道。每一個側架包括托板5、兩個立柱6 以及扶手7,托板5 為橫向分布的平板,立柱6 為縱向分布的平板,托板5 的前后兩端各與一個立柱6 的下端固定連接,扶手7 為一圓形桿體,扶手7 架設在兩個立柱6 的上端,即扶手7 的前端與位于前側的立柱6 的上端連接,扶手7 的后端與位于后側的立柱6的上端連接,四者圍成一個架孔,從而使側架整體呈一個長方形的框架,每個側架通過托板5 支撐在地面。扶手7 供患者在訓練時用手進行撐扶。

如圖1 和圖2 所示,通道板1 為一個長方形板體。通道板1 的上下兩個板面的其中一個板面為障礙訓練面8,另一個板面為常規訓練面9。通道板1 的一側以能夠轉動的方式設置在第一側架3 的下部,且通道板1 能夠通過轉動從第一側架3 的托板5、兩個立柱6 以及扶手7 圍成的架孔之間穿過,第一側架3 的立柱6 和扶手7 不會擋到通道板1 的轉動,從而使得通道板1 能繞著其一側實現180°的翻轉,以保證通道板1 既能轉動至障礙訓練面8 朝上,也能轉動至常規訓練面9 朝上。

圖1 本設計變換成跨越障礙訓練形態時的結構示意圖

圖2 本設計變換成常規行走訓練形態時的結構示意圖

如圖3 所示,可以使第一側架3 還包括一個架設在兩個立柱6 的下部的圓軸10,通道板1 的一側鉸接在圓軸10 上,從而可以繞著圓軸10 進行轉動。第一側架3、圓軸10 以及通道板1 三者之間的具體配合方式,可以是圓軸10 的兩端直接固定在第一側架3 的兩個立柱6 的下部,在通道板1 的一側自前至后等距地設置有多個鉸接座,每個鉸接座通過一個軸承套設在圓軸10 上,第一側架3 便能夠通過鉸接座繞著圓軸10 進行轉動。或者,也可以是使圓軸10 的前后兩端各通過一個軸承設置在第一側架3 的兩個立柱6的下部,使得圓軸10 能夠轉動,而通道板1 的一側則直接固定在圓軸10 上,這樣第一側架3 也能夠通過圓軸10 實現翻轉。

圖3 本設計的第一側架的結構示意圖

如圖1 所示,通道板1 無論是轉動至常規訓練面9 朝上還是轉動至障礙訓練面8 朝上,第二側架4 均能轉移至其下部與通道板1 的另一側以能夠拆卸的方式進行連接,從而可以根據需要使第二側架4 與通道板1 進行連接或分離。這樣在使通道板1 轉動至其中一個板面朝上時,能夠把第二側架4 轉移至位于第一側架3 的右側并與通道板1 連接起來,第一側架3和第二側架4 便共同支撐住通道板1;而使第二側架4 與通道板1 分離后,把通道板1 轉動至另一個板面朝上時,就能夠把第二側架4 轉移至第一側架3 的左側并與通道板1 連接起來,同樣的便由第一側架3 和第二側架4 共同支撐住通道板1。

如圖1 所示,障礙訓練面8 上自前至后橫設有若干個阻擋件2。當使通道板1 的障礙訓練面8 朝上時,通道板1 便成為跨越障礙訓練通道,患者便能在通道板1 上通過跨越阻擋件2 來進行跨越障礙訓練。阻擋件2 可以為直接從障礙訓練面8 向上凸起的擋板,也可以是如圖4 所示,先在障礙訓練面8 的左右兩側各向上凸設一個護板11,即通道板1 直接為一個U 形的板體。再使若干個條狀的阻擋件2 自前至后橫設在兩個護板11 的上部,這樣使得整體結構安裝比較簡便。此時,阻擋件2 具體可以是擋桿、鏈條或繩子,本設計選擇用繩子,使得阻擋件2 比較柔軟,以有效避免患者在進行跨越障礙訓練過程中發生磕碰和絆倒。還可以使阻擋件2 的高度是能夠靈活調整的,并使相鄰兩個阻擋件2 之間的距離也是能夠靈活調整的,這樣就能夠提高適用性,從而滿足不同患者的訓練需求。

圖4 本設計的通道板的結構示意圖

如圖5 所示,第二側架4 與通道板1 的另一側的連接結構具體可以是先使第二側架4 還包括一個架設在其兩個立柱6 的下部的第一連接板14。第一連接板14 上設置有至少一個螺孔13。再如圖4 所示,使通道板1 的另一側凸設有一個第二連接板15,第二連接板15 上在與第一連接板14 上的每個螺孔13 對應的位置設置有一個通過孔17。如圖1 和圖2 所示,通道板1 無論是轉動至常規訓練面9 朝上還是轉動至障礙訓練面8 朝上,均能把第二側架4 轉移至通過第一連接板14 托住第二連接板15,以使通道板1 保持水平,并使每個通過孔17 與第一連接板14 上對應的螺孔13 對正,且第一連接板14 托住第二連接板15 后,每個通過孔17 和對應的螺孔13 通過一個螺栓16 進行連接,螺栓16 的桿體穿過通過孔17 后與對應的螺孔13 進行嚙合,且螺栓16 的螺帽大于通過孔17,以壓緊在第二連接板15 上。本設計選擇在第一連接板14 上共設置前、中、后三個螺孔13,則第二連接板15上便對應有三個通過孔,第一連接板14 和第二連接板15 就一共通過三個螺栓16 進行連接。擰緊所有的螺栓16 便能使第二側架4 和通道板1 穩定地連接在一起,以由兩個側架共同支撐通道板1;取出所有的螺栓16,便能使第二側架4 和通道板1 能夠分離,這樣通道板1 就能夠轉動,第二側架4 也能夠自由轉移,以改變整個裝置的形態。

圖5 本設計的第二側架的結構示意圖

如圖6,當暫時不需要使用本設計的裝置時,可以把通道板1 轉動至豎立起來,再使第二側架4 與第一側架3 靠攏在一起,從而能夠大大減少閑置時的占用空間。進一步地,當把通道板1 轉動至豎立起來時,通道板1 與第一側架3 的上部以能夠拆卸的方式進行連接,或者第二側架4 能夠轉移至其上部與通道板1以能夠拆卸的方式進行連接,這樣就能把通道板1 鎖緊在豎立位置,避免通道板1 發生自行展開和側翻。本設計選擇通道板1 豎立起來時是使第二側架4 的上部與通道板1 連接,這樣三者便仍固定在一起。如圖5 所示,可以在第二側架4 的兩個立柱6 的上部架設有一個第三連接板12,第三連接板12 在與第二連接板15 上的每個通過孔17 對應的位置也設置有一個螺孔13,第二連接板15 上共有三個通過孔17,對應地,第三連接板12 上便也是有三個螺孔13。如圖6所示,通道板1 轉動至豎立起來時,能把第二側架4轉移至第三連接板12 上的每個螺孔13 與第二連接板15 上對應的通過孔17 對正,且每個通過孔17 和對應的螺孔13 也是通過一個螺栓16 進行連接,從而能把整個裝置鎖緊固定在通道板1 豎立起來的狀態,并使得第一側架3、第二側架4 和通道板1 能夠穩定牢固地折疊收攏在一起。

圖6 本設計變換成閑置形態時的結構示意圖

本設計的第二側架4 的下部和上部分別設置有第一連接板14 和第三連接板12,通道板1 的另一側設置有第二連接板15,這樣的設計使得通道板1 無論是轉動至常規訓練面9 朝上還是轉動至障礙訓練面8朝上,第二側架4 上的第一連接板14 和通道板1 上的第二連接板15 均能通過螺栓16 進行連接,而通道板1 轉動至豎立起來時,通道板1 的第二連接板15和第二側架4 上的第三連接板12 也是通過同樣的螺栓16 進行連接,從而便于對裝置進行各個形態的轉變,使用簡單容易。而且,無論變成哪種形態,連接部件均是通過相同的螺栓16 進行鎖緊連接,以簡化結構,一物多用,從而方便各部件之間的固定和分離,也不需要另外找地方暫存螺栓16,從而避免出現螺栓16 容易丟失的情況。

2 使用方法

本設計具有如下三種形態:

第一種形態為圖1 所示的使通道板1 的障礙訓練面8 朝上時的跨越障礙訓練形態,此種形態下,是把第二側架4 轉移至第一側架3 的右側,并通過第一連接板14 托住通道板1 上的第二連接板15,從而使通道板1 保持水平,第二連接板15 上的每個通過孔17 再與第一連接板14 上對應的螺孔13 通過一個螺栓16 進行連接,各個螺栓16 便把第二連接板15 和第一連接板14 鎖緊在一起,以對通道板1 進行支撐,三者連接成一個整體,結構牢固穩定。這樣,通道板1便成為跨越障礙訓練通道,患者站到通道板1 上后,兩個手通過兩個側架上的扶手7 進行撐扶,便能在通道板1 上來回地通過抬腳跨過阻擋件2 來實現跨越障礙訓練。

第二種形態為圖2 所示的使通道板1 的常規訓練面9 朝上時的常規行走訓練形態,此種形態下,是使第二側架4 轉移至第一側架3 的左側,并通過第一連接板14 托住通道板1 上的第二連接板15,以使通道板1 保持水平,第二連接板15 上的每個通過孔17再與第一連接板14 上對應的螺孔13 通過一個螺栓16 進行連接,所有的螺栓16 便把第二連接板15 和第一連接板14 鎖緊在一起,以對通道板1 進行穩定地支撐。這樣,通道板1 便成為常規行走訓練通道,患者便能在通道板1 上用手通過兩個側架上的扶手7 進行撐扶,然后在通道板1 上來回地進行常規的行走訓練。

第三種形態為圖6 所示的把通道板1 轉動至豎立起來并使第二側架4 與第一側架3 靠攏在一起時的閑置形態,此種形態下,把第二側架4 轉移至第三連接板12 上的每個螺孔13 與通道板1 上的第二連接板15 上對應的通過孔17 對正,且每個通過孔17和對應的螺孔13 通過一個螺栓16 進行連接,這樣兩個側架和通道板1 便被所有的螺栓16 穩定地鎖緊收攏折疊在一起,以便于收納和轉移,減少占用空間,下次需要使用時,再在合適的場地上重新展開成上述的第一種或第二種形狀即可。

3 應用前景

根據2011 年衛生部頒布的《綜合醫院康復醫學科基本標準》,三級綜合醫院康復醫學科治療室總使用面積不少于1 000 m2、二級綜合醫院康復醫學科治療室總使用面積不少于500 m2。醫院給予康復醫學科不斷購置貴重現代康復評估和治療設備,引進大量康復醫學專業人才[4]。然而,總體上我國康復醫療行業存在發展不均衡、康復醫療專業人才短缺、服務能力不足等問題,除此之外,康復醫療機構的建設本身也存在一些問題[5]。由于一些醫院的康復科在設計階段未明確醫院功能定位及發展規劃等,導致建筑空間布置不合理,而在康復場地要充分考慮到無障礙設計、器械安置區、物資存儲空間、康復訓練區、教學科研區等問題,從而使得如何充分利用現有的建筑空間來對康復場地進行合理布局已成為康復醫學科發展進程中的一大痛點。

行走康復訓練對于康復醫學科來說是非常基礎和不可或缺的康復項目,本設計針對行走康復訓練裝置進行的創新改造,有利于克服行走康復訓練裝置在閑置時仍占用較多空間的問題。本設計的通道板1 通過轉動至常規訓練面9 朝上或者障礙訓練面8 朝上,患者便能進行常規的行走訓練或者跨越障礙訓練。而在不使用時,還能夠把通道板1 轉動至豎立起來,使得兩個側架能夠靠攏在一起,從而減少了閑置時的占用空間。因此,本設計能夠具有三種形狀,其功能多樣,且便于靈活地移動、存放和使用,從而方便對康復場地進行整齊布局和合理使用,也為把其他一些康復器械設計成能夠折疊或者多形態多用途的結構提供了一些思路,這對于康復醫學科本來就局促的建筑空間而言,無疑是有利于解決現實存在的痛點,具有良好的應用前景。另外,本設計只需針對家庭使用場景,相應地縮減一下尺寸規格,便可同樣適用于患者居家使用,這也是本設計的一個比較具有前景的應用方向。