地質雷達三維探測和TSP在隧道超前地質預報中的應用

劉 翔,尹燕征,郭 鵬,張曉利,王靖軒

(中建七局第一建筑有限公司,北京 100026)

0 引言

伴隨我國“西部大開發”戰略的快速實施和“一帶一路”建設的高效推進,隧道建設逐漸開始向地形地質條件復雜的西部山區和巖溶富水地區轉移,并呈現“大埋深、長洞線、高應力、強巖溶、高水壓、構造復雜、災害頻發”的發展趨勢,地質災害問題日趨嚴重[1]。我國西南地區的交通線路建設很大程度上受復雜環境和地質條件制約,巖溶發育分布的復雜性造成隧道施工巖溶涌突水、突泥、涌砂、翻漿冒泥等地下水災害頻繁發生。

近年來,超前地質預報技術得到了快速發展,探測設備的先進性增加了超前地質預報結果的精準性,為隧道施工制定合理的災害防治措施提供技術保障;但超前預報方法的多樣性和探測結果多解性仍然是一項技術難題。

本文選取云南省華坪至麗江高速公路營盤山隧道作為實施對象,使用地質雷達三維探測與TSP相結合的方法,對隧道掌子面前方巖體進行探測,結合華坪至麗江高速公路隧道工程地質勘察資料與掌子面實時情況,綜合分析預報結果,為信息化施工提供依據,為地質災害的發生提供預警。

1 工程概況

華坪至麗江高速公路是國家公路網G42上海至成都高速公路成都至麗江聯絡線中的一段,也是云南省高速公路網“三縱三橫,九大通道”中的第一橫華坪—麗江—蘭平—六庫中的重要組成部分。營盤山隧道區屬構造剝蝕低中山地貌區,地形起伏較大,隧道中線高程1 567.80 m~2 527.63 m,最大相對高差959.83 m,山體自然坡度35°~45°,地表植被發育。隧道進、出口位于山前斜坡地帶,自然山坡處于基本穩定狀態。隧地址區上覆地層為第四系更新統坡積粉質粘土、碎石,分布不均勻;下伏基巖為下元古界會理群片麻巖、混合巖,震旦系觀音崖組泥巖、泥質砂巖、砂巖,震旦系燈影組白云巖、白云質灰巖,泥盆系中統灰巖、寒武系下統砂巖、三疊系上統干海子組泥質砂巖、砂巖、泥巖、煤層,三疊系舍資組砂巖、泥巖及早元古代晚期石英閃長巖。

2 地質雷達三維探測超前預報

2.1 地質雷達三維成像技術原理

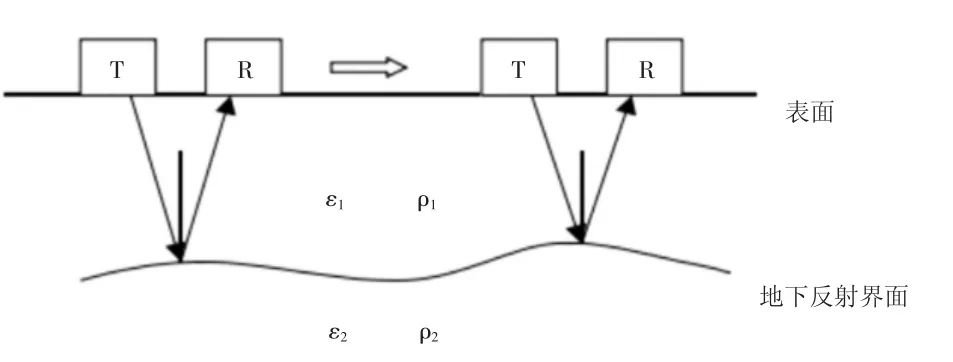

地質雷達方法是一種用于確定工程結構與地層介質分布的電磁波法[2]。主要原理是利用高頻電磁波,以脈沖形式通過發射天線定向發射,電磁波在地下介質中傳播,當遇到存在電性差異介質的界面時,電磁波便發生反射,返回地面后由接收天線接收,并由采集系統(主機)以數字形式記錄下來(見圖1)。本工程中數據分析采用專利算法自主研發的AGS-GPR3D專業處理軟件進行分析處理,可以智能識別地下空間質點中的目標介質,并計算其在數字信號頻譜中所占能譜強度值。

圖1 地質雷達法探測工作原理圖

2.1 地質雷達三維探測成像觀測系統設計

在地質雷達探測前首先進行掌子面素描,以里程碑ZK26+043~ZK25+950為例,根據隧道工程地質勘察報告[3]:測控區空間范圍圍巖地層巖性主要為微風化片麻巖、混合巖,受斷裂構造影響,圍巖節理裂隙發育,巖體破碎,圍巖自穩能力較差,無支護時拱部可能產生坍塌,側壁可能掉塊,洞室內呈淋雨狀或點滴狀出水,地下水主要為裂隙水及巖溶水。

地質雷達三維成像觀測系統設計基于傘角回旋自動掃描疊加點測模式[4],雷達波束以環向掃描間距5°,空間掃描傘角分別為10°,20°,30°,40°,50°,60°,70°,80°,對探測面ZK26+061里程沿隧道左幅施工掘進方向左偏6°呈半球狀對探測空間全覆蓋(見圖2),華麗高速營盤山隧道地質雷達現場探測如圖3所示。

圖3 地質雷達現場探測工作照(圖片來源:作者自攝)

2.3 地質雷達三維探測超前預報結果分析及結論

地質雷達三維成像空間范圍:以營盤山隧道出口左幅ZK26+061向小里程方向進行超前三維探測,測控范圍為營盤山隧道出口左幅ZK26+043~ZK25+950,右幅YK26+055~YK25+962段,隧道左幅洞身外延40 m、右幅洞身外延20 m空間范圍。

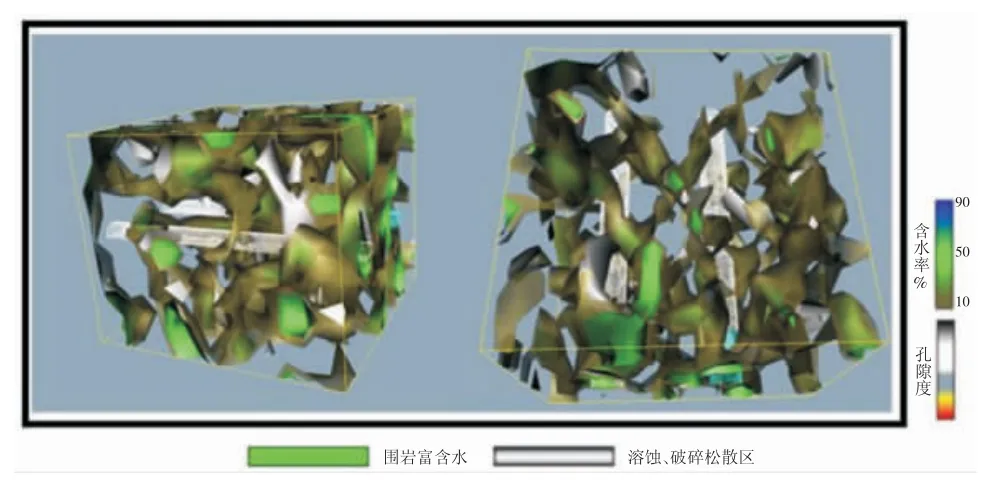

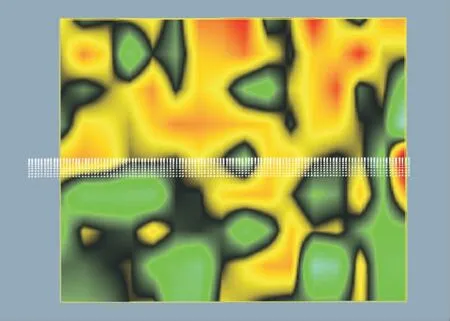

測控區內,洞身周邊圍巖節理裂隙發育,巖體較破碎,裂隙水豐富。裂隙水徑流方向主要是自上而下的,裂隙水徑流通道錯綜復雜,如圖4所示。

圖4 營盤山隧道出口地質雷達三維成像探測綜合結果圖

測控區空間范圍內,出口右幅未開挖段YK26+050~+040,自上而下貫穿洞身,存在一規模約4 000 m3的Ⅰ號空腔破碎松散區,測區周邊圍巖裂隙及破碎松散區分布探測如圖5所示。

圖5 營盤山隧道出口端測區周邊圍巖裂隙及破碎松散區分布探測結果

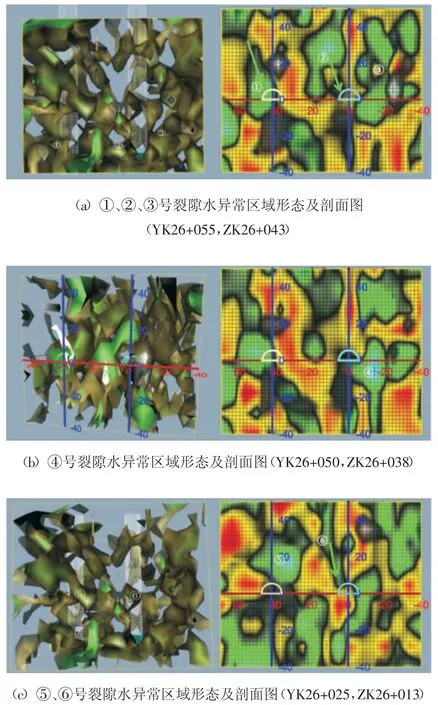

測控區空間范圍近洞身周邊存在8處影響洞身的裂隙水異常區,其中①號節理裂隙水異常區位于右幅YK26+055里程前后,貫穿整個洞身;②號含水裂隙異常位于左幅掌子面ZK26+043里程前后洞身左上方;③號含水裂隙異常位于左幅掌子面ZK26+043里程前后洞身右側及右上方;進入ZK26+038里程前后,洞身右下方圍巖;④號含水裂隙異常含水豐富;⑤號含水裂隙異常于右幅YK26+025里程前后,洞身上方含水豐富;⑥號裂隙水通道異常于左幅ZK26+013里程前后洞身左上方;⑦號含水裂隙異常于左幅ZK25+973里程前后洞身左上方,裂隙水較豐富;⑧號含水裂隙異常于右幅YK25+980里程前后洞身周邊(見圖6)。

圖6 營盤山隧道出口端左右幅近洞身裂隙水形態及剖面圖

出口左幅洞身已開挖段ZK26+060~YK26+043(見圖7),洞身周邊裂隙水豐富,且ZK26+050里程前后,洞身上方存在一節理裂隙徑流道;未開挖段ZK26+043~ZK26+003,洞身周邊圍巖裂隙發育,裂隙水豐富;ZK26+003~ZK25+978段,洞身周邊圍巖裂隙較發育,近洞身范圍內,洞身上方裂隙水含量逐漸減少,洞身下方裂隙水豐富;ZK25+978~ZK25+950段,洞身周邊圍巖裂隙發育,裂隙水含量間斷變化。

圖7 營盤山隧道出口端左幅洞身軸線縱剖面圖

3 TSP隧道超前地質預報

3.1 TSP測量原理及觀測系統設計

本項目測量采用TSP203,利用人工激發的地震波在不均勻地質體中所產生的反射波特性來預報隧道開挖工作面前方地質情況,采用了回聲測量原理[5](見圖8)。地震波在巖石中以球面波形式傳播,當地震波遇到巖石物性界面(即波阻抗差異界面,例如斷層、巖石破碎帶和巖性變化等)時,一部分地震信號反射回來,另一部分信號透射進入前方介質。反射的地震信號將被1個或2個高靈敏度的地震檢波器接收,根據反射信號的傳播時間和反射界面的距離成正比的原理,故而能提供一種直接的前方不良地層的數據,再通過專用軟件的分析處理,判讀出前方的地質狀況。

圖8 TSP彈性波法隧道地質超前預報原理

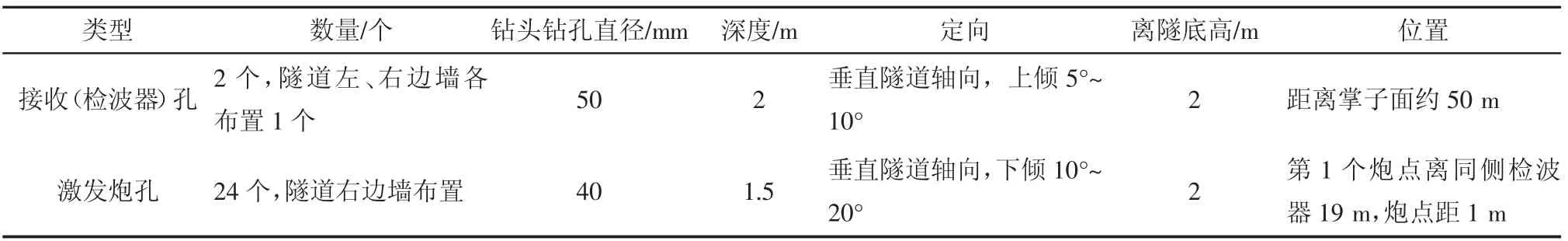

在ZK26+110.5里程位置左、右邊墻上布置分別布置1個接收器(檢波器),同時布置24個激發炮孔,觀測系統設計布置具體情況見表1,圖9。

圖9 TSP203 PLUS觀測系統設計布置示意圖

表1 TSP203 PLUS觀測系統設計布置表

3.2 TSP超前地質預報數據處理與成果分析

采集的數據采用配套的TSPwin專用軟件進行處理。數據處理時,首先正確輸入隧道、接收器和炮點的幾何參數等。剔除不合格的地震道。只有合格的地震道才能參于數據處理。

處理流程包括11個主要步驟,即:數據設置→帶通濾波→初至拾取→拾取處理→炮能量均衡→Q因子估算→反射波提取→縱波(P)、橫波(S)分離→速度分析→深度偏移→反射層提取。

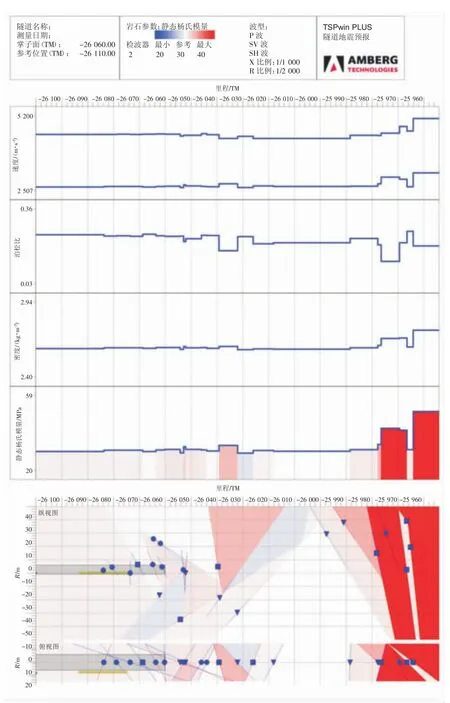

處理的最終成果包括P波、SH波、SV波的時間剖面、深度偏移剖面、提取的反射層、巖石物理力學參數、各反射層能量大小等,以及反射層在探測范圍內的2D空間分布,如圖10所示。

圖10 TSP反射層位及物理力學參數成果圖

根據圖10探測結果,可以得到相應里程對應的參數值,包括縱波速度、橫波速度、縱橫波速比、泊松比和靜態、動態楊氏模量,通過參數對探測前方圍巖進行地質預測,本次TSP彈性波法探測及預報的范圍為隧道掌子面前方ZK26+060~ZK25+954里程段,探測長度為106 m,具體預報結論如下。

1)ZK26+060~ZK26+020里程段,長度40 m,TSP探測結果顯示:此段圍巖各項物理力學參數略有起伏。根據TSP探測資料并結合掌子面地質情況、設計勘察資料綜合分析,初步推斷該段圍巖巖性與掌子面圍巖基本相似,為中風化白云巖,巖質較硬,節理、裂隙發育,巖層層間結合差,巖體結構破碎,圍巖穩定性較差,局部裂隙水發育。建議此段開挖過程中做好防排水措施,并采用地質雷達、加深炮孔、地質鉆探等手段,進一步探測掌子面前方不良地質體分布情況。

2)ZK26+020~ZK25+990里程段,長度30 m,TSP探測結果顯示:此段圍巖各項物理力學參數較為平緩。根據TSP探測資料并結合掌子面地質情況、設計勘察資料綜合分析,初步推斷該段圍巖節理、裂隙發育,局部裂隙水極發育,巖體結構破碎,圍巖整體穩定性較差,建議此段開挖過程中做好防排水措施,并采用地質雷達、加深炮孔、地質鉆探等手段,進一步探測掌子面前方不良地質體分布情況。

3)ZK25+990~ZK25+954里程段,長度36 m,TSP探測結果顯示:此段圍巖各項物理力學參數跳躍狀變化。根據TSP探測資料并結合掌子面地質情況、設計勘察資料綜合分析,初步推斷該段圍巖節理、裂隙發育,構造水發育,巖體結構破碎,圍巖整體穩定性差,建議此段開挖過程中做好防排水措施,圍巖自穩能力差,拱頂等位置裂隙發育,圍巖破碎,處理不當易坍塌,應謹慎掘進且及時做好初期支護;其中K25+974~K25+964構造水極發育,巖體結構極破碎,圍巖整體穩定性極差。

4 結果對比

地質雷達三維探測成像空間范圍為營盤山隧道出口左幅ZK26+043~ZK25+950,TSP彈性波法探測及預報的范圍為隧道左洞掌子面前方ZK26+060~ZK25+954。選取重合段ZK26+043~ZK25+954進行分析比較。通過對兩種探測方法的原理、操作方法及結果進行分析,地質雷達和TSP各具有其優缺點。

地質雷達三維探測超前預報探測溶腔、破碎帶、空洞等效果明顯同時將結果以三維的形式展現出來,更能直觀的反應出在某一結構面上周邊不同位置的結構情況,但在有效距離外電磁波信號衰減明顯,不能長距離探測,探測距離為20 m~30 m[6]。

TSP通過地震波在圍巖的傳播速度的計算來得出巖性參數[7],能夠檢測隧道圍巖類別,探測距離為100 m~150 m,巖性分界較準確,在明確反射層位置的情況下會具有更高的精確度,缺點是對于巖溶、巖溶水難以準確預測,無法反應溶腔、裂隙在某一結構面上的具體位置。

TSP+地質雷達三維探測,使用長短結合的組合方式,既能準確反應溶腔、裂隙、空洞的情況,又可以準確分析巖性。同時地質雷達三維探測能夠將結構面分布情況的更加明確,實現可視化,彌補了TSP無法反應結構面分布情況的缺點。

5 結語

通過在華坪至麗江高速公路營盤山隧道中同時應用兩種探測方法,從探測結果中可以看出ZK26+040~ZK25+950段隧道圍巖整體穩定性差,沿隧道掘進方向,ZK26+000附近開始巖體趨于變動,圍巖節理、裂隙發育,裂隙水、構造水發育,巖體結構破碎。K25+975附近洞身周邊水系發育,巖體結構極破碎,圍巖整體穩定性極差。

對于圍巖較好的區段,TSP基本能滿足預報要求,但在不良地質發育段特別是類似營盤山隧道地質的巖溶地區,TSP無法準確預測。將地質雷達和TSP同時應用,對TSP補充和細化,提高預報準確度,同時詳細預報出了不良地質段發育的規模、位置。

兩種探測方法相互驗證并結合地質勘查報告,能夠較好預測出掌子面前方巖溶發育程度、涌水壓力、破碎帶位置等,為隧道施工提供技術支撐,并在隧道掘進過程中驗證了預報結果的準確性。