冷敷對膝關節疾患術后康復影響的研究

李露祎 劉華* 厲曉杰 黑澤明

(1.首都體育學院 北京 100191;2.空軍特色醫學中心骨科 北京 100142)

研究證明,早期冷敷能有效控制并發癥的發生,是目前臨床中必不可少的輔助。冷敷是指將冷/低溫應用于傷口或損傷周圍的皮膚,以有效減輕患者疼痛感,降低組織溫度,減緩組織代謝,抑制急性期炎癥反應的發生,改善后期步態功能及平衡、運動協調能力。目前,冷敷在醫院范圍內被廣泛應用,但冷敷的效應由于受到方式、時間、材料以及溫度等因素的影響而存在差異。

1 冷敷的方式

1.1 持續冷敷與間歇冷敷

目前,在臨床中常用的兩種冷敷方式為持續冷敷與間歇冷敷。持續冷敷是指在圍手術期內全天候不間斷地對患處進行冷敷,而間歇冷敷是指在圍手術期內,在每天特定的時間對患者進行短時間、多次的冷敷。有研究人員認為,術后48h為患者腫脹高峰期,持續冷敷可收縮局部血管,減少組織液外滲,減慢局部代謝,從而更好地促進術后的消腫,減少出血,避免出現二次出血的情況。而間歇冷敷可以使患者在冷敷休息時間進行軟組織的修復,有利于患者進行早期鍛煉,盡快恢復肢體功能,有效縮短患者平均住院時間;且間歇冷敷易于耐受,能減少患者出現凍傷的可能性,此外,還可以有效防止持續冷敷后出現的血管擴張等繼發效應的產生。

1.1.1 持續冷敷

持續冷敷常應用于患者術后疼痛、出血、腫脹的康復治療,已經成為膝關節疾患術后必不可少的輔助康復手段。Stockle 等人研究顯示持續冷敷1 天和4 天后的消腫效果要優于間歇冷敷,24h治療后持續冷敷可減輕33%的水腫,而間歇冷敷只能減輕17%;4 天治療后持續冷敷可減輕70%的水腫,而間歇冷敷僅減輕45%。持續冷敷不僅能減輕腫脹,還可明顯緩解半月板成形術后、膝關節清理術后等關節活動受限的問題,這可能與冷敷能有效降低關節腔內溫度,減少出血與炎癥反應有關。Adie等人研究發現冷敷后的患者比未冷敷的患者出血量平均減少了225ml,術后兩周和出院時,二者關節活動度分別增加了13°和11°。有學者還發現,持續冷敷48h相比于每天2次,每次30min的間歇冷敷,更能緩解前交叉韌帶重建術后疼痛,并且能減少50%以上的止痛藥的需求,尤其能減少術后當天和48h時的止痛藥物的攝入。

1.1.2 間歇冷敷

研究證實,間歇冷敷多應用于膝關節置換術后的老年患者以及前交叉韌帶重建術后的年輕患者,且均對間歇冷敷的滿意度更高。接受膝關節置換術的患者多為老年人,而老年人多睡眠質量不佳,長時間佩戴冰袋持續冷敷,會造成老年人睡覺時活動不便,進而影響睡眠,所以老年人實施膝關節置換術后多采取間歇冷敷,可有效增加患者術后夜間睡眠時間,提高睡眠質量。此外,老年人對冷耐受程度較差,持續冷敷易造成皮膚凍傷,而且采用持續冷敷的患者需要長時間制動,會增加患靜脈血栓的風險。而Bech等人證實間歇冷敷的患者發生凍傷和靜脈血栓等并發癥的風險相對較低。

對于年輕的患者術后采用間歇冷敷,可使其盡早下床進行功能鍛煉,利于后期功能恢復,從而縮短住院時間。Murgier 等人也認同間歇冷敷可有效防止患者肌肉萎縮,同時減少止痛藥物的攝入。

2 冷敷的使用時間

雖然術后冷敷已經成為重要的輔助治療手段,但是對于冷敷的具體時間還沒有統一的結論。冷敷時間影響因素較多,可能與手術的類型和患者的年齡等有關,而且冷敷持續時間不同,效果也不同,目前臨床上對于冷敷時間運用最常見的為24h、48h以及72h。

2.1 全膝關節置換術

研究發現,全膝關節置換術后患者的最佳冷敷時間為72h,可以最大程度緩解術后腫脹和出血的問題,且緩解患者疼痛效果最佳。48h 的冷敷則對于運動能力要求較高的患者效果更好。經過對膝關節置換術后患者進行48h加壓冷敷發現,患者傷口滲出等問題得到了有效控制,且冷敷48h 對于減少出血量和運動功能恢復效果最顯著。

雖然對于全膝關節置換術的患者,冷敷72h為緩解術后疼痛的最佳方式,但對于運動要求較高的患者來講,加壓冷敷48h 即可有效控制患者出血和滲出等問題,能使患者盡早床下運動,更有利于后期運動能力的恢復。過長時間的冷敷有可能會引發繼發效應的發生,造成患肢凍傷,不適感增加等問題,并且增加了患者深靜脈血栓的可能性。另外,相比于持續加壓冷敷72h,加壓冷敷48h可使患者更早下地進行功能鍛煉,盡早恢復下肢肌力和運動能力。可根據患者需求調整冷敷時間,如年齡較大患者對后期運動能力恢復要求較低,可以緩解疼痛為主。如對后期運動能力要求較高,可選擇較短冷敷時間,并進行康復運動。

2.2 膝關節韌帶和半月板損傷

關節鏡手術雖然是微創手術,創口小,但手術仍需通過皮膚切口進入,不可避免對皮膚及軟組織造成損傷,所以關節鏡術后的康復仍然會受到疼痛及腫脹等因素的影響。對患者膝關節鏡手術切口進行冷敷則成為重要的輔助治療方法。單純半月板損傷關節鏡術后持續24h 冷敷能有效減少止痛藥物的攝入,還能減少滲出,消除腫脹。而前交叉韌帶損傷患者關節鏡術后冷敷48h,緩解疼痛的效果最好,而且還無不良反應發生。Koyonos 等人也證實冷敷48h 能減少止痛藥物攝入,并且提高膝關節屈曲的活動度,促進了功能的早期恢復。

由此可見,不同的疾病可根據患者的情況選擇最適宜的冷敷方式。半月板損傷與前交叉韌帶損傷雖然都進行膝關節鏡手術,但手術部位的不同和手術創口的大小都會影響后期的冷敷時間,所以要根據具體情況具體分析。但學者建議每2h 的冷敷過程中至少間斷20min,防止出現血栓和局部組織壞死。

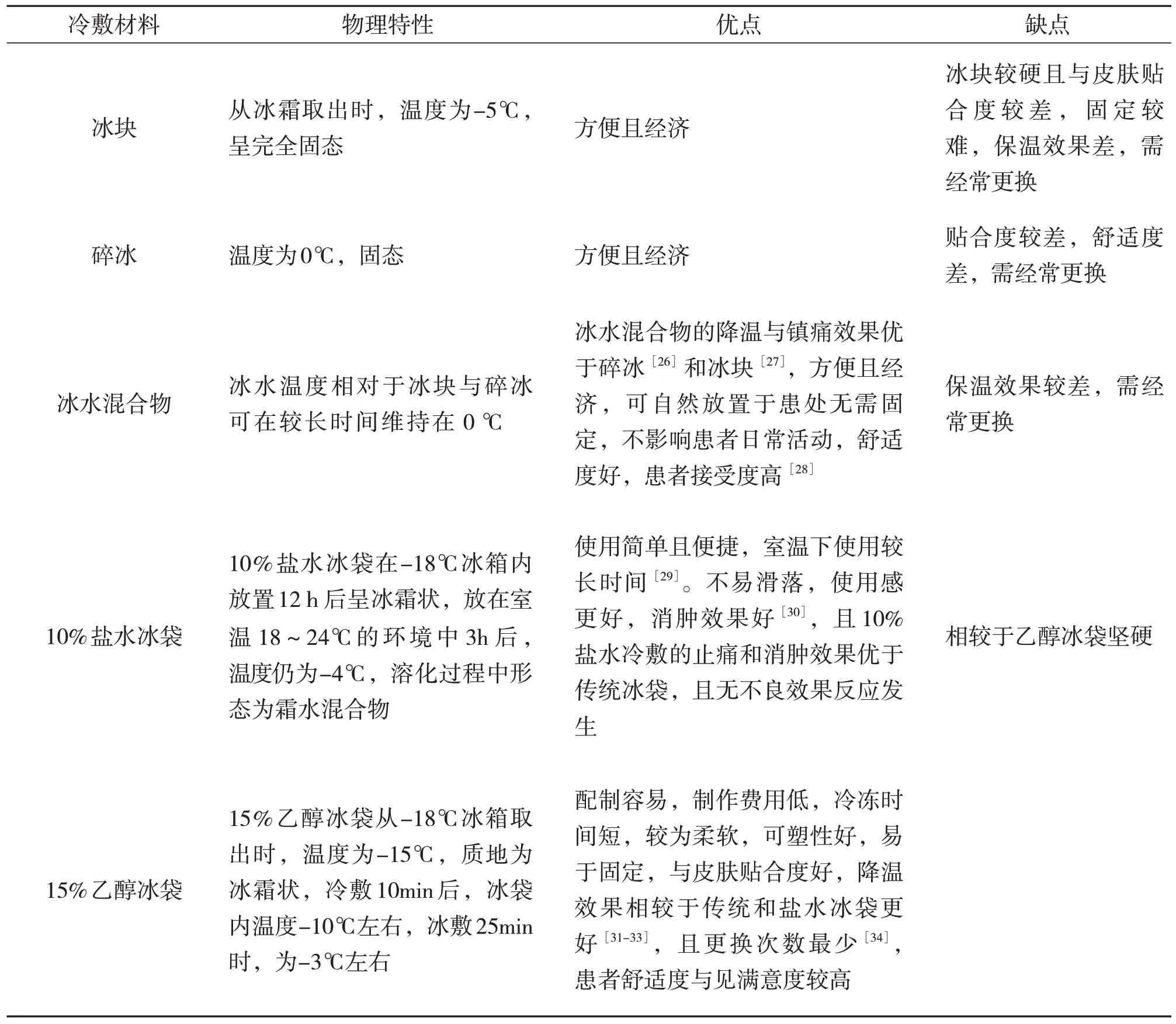

3 冷敷的材料

臨床上應用于冷敷的材料各式各樣,如表1所示,通過對比不同性狀和不同材質的冰袋發現,可塑性越好的冰袋在鎮痛、消腫等方面的效果更加顯著,且可長時間維持低溫,減少冰袋更換次數,更加便于患者使用。15%乙醇冰袋相對于傳統冰水混合物冰袋以及10%鹽水冰袋來講,由于乙醇冰袋的可塑性更高,且質地更加柔軟,可更加充分地接觸患者的皮膚,降低患肢膝周的皮膚溫度,對于患者術后的降溫,鎮痛效果最佳,最有利于患者后期康復,且有效提高舒適度以及滿意度。研究證明,冷敷材料的可塑性以及冷敷的有效面積均可影響冷敷的效果。

表1 不同冷敷材料的物理特性及優缺點

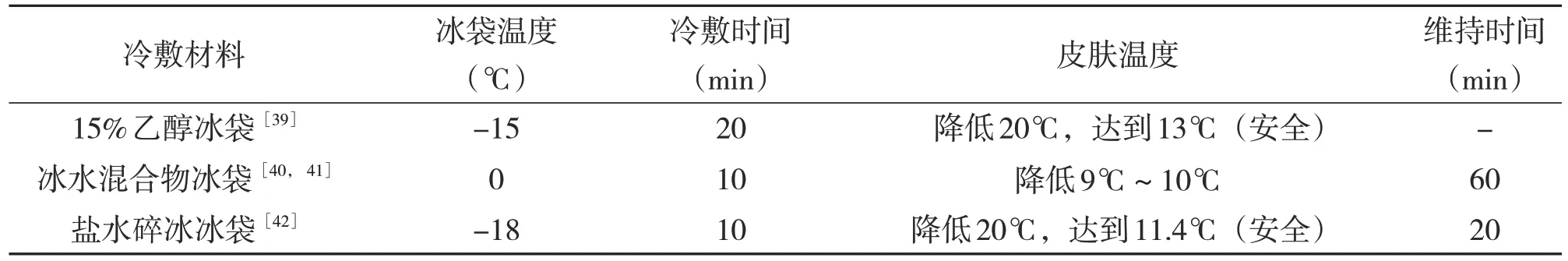

4 冷敷的溫度

冷敷溫度對于后期患者康復有著至關重要的作用,表2中對比了不同冷敷溫度對于皮膚的降溫效果。研究顯示,目前認為維持皮膚表面溫度在10℃~15℃是冷敷時比較理想的溫度范圍,在此溫度區間可以最大限度降低組織和細胞的代謝速度。10℃以下的冷敷會使血管會進一步收縮,長時間溫度低于5℃會導致血栓形成,還可能會發生局部組織缺血壞死的情況,但進行12℃較長時間的冷敷則可以有效避免神經傳導障礙,且有效緩解前交叉韌帶術后患者的疼痛和降低皮膚損傷的風險。

表2 不同冷敷溫度對于皮膚的降溫效果

5 結語

冷敷是目前手術后必要的輔助治療手段,對膝關節術后患者的預后具有積極的意義,可促進血管即時收縮,減少血管痙攣,減緩血流,減輕組織液外滲,最終還可以通過降低神經傳導速度來降低關節內溫度和限制疼痛,最終減少組織水腫,對患者早期進行功能鍛煉,恢復活動能力有很大幫助,值得在臨床中廣泛推廣和使用。而針對不同的疾病,患者的年齡、需求,選擇適合的冷敷方式、時間、材料以及溫度也十分重要。

對于冷敷方法的選擇,根據不同的疾病,在術后不同階段選擇不同的冷敷方法,對康復的效果有一定影響。選擇最佳的冷敷時間和治療時間間隔才能最大程度緩解患者的疼痛,對于不同疾病溫度的選擇和控制也是日后需要深入研究的方向。