基于共享插件的城中村更新方法研究

李晨慧

(武漢大學城市設計學院,湖北 武漢 430072)

1 概述

在增量轉存量的背景和落實好“全面提升城市品質”目標下,城中村更新是城市更新環節中重要的一步。由于部分城中村處于城市重要地帶,原住民會通過各種方式對房屋進行加建,這樣既可以提高租金也可以提高拆遷的補償費。但這種亂搭亂建現象為社區留下了巨大的安全隱患,嚴重降低了社區環境的舒適性,還造成了復雜的權屬關系。這為社區環境的更新與改造帶來了困難,具體體現為:改建的成本被大大提高,改造和拆除難以實施且改造方案的安全性和落地性存在問題。因此,應對這些改造困難,基于量化研究的結果,本文提出了基于共享插件的城中村更新設計,并對之在場地的適用性予以了探究。

2 研究背景

2.1 共享經濟與城市插件的理論發展

“共享插件”是共享經濟與城市插件的結合。共享插件的發展分為起源、發展和演變三部分。根據科洪的《建筑評論——現代建筑與歷史嬗變》,“城市插件”的改造起源于新古典主義時期城市街道、廣場和教堂植入了中世紀的城市肌理的方法[1]。“城市插件”的發展則出現在20世紀60年代的電訊派與新陳代謝主義[2]。在此之后,“插件式”理論發生了一系列的變化以適應當時城市設計與改造的需要。20世紀80年代,韋恩·奧圖和唐·洛干提出“城市觸媒”理論,認為有策略地插入新元素,可以有效激發城市活力,為項目周邊帶來可持續的發展[3]。80年代末,針對城市發展空間日趨飽和、可新增建設用地愈發有限,莫拉勒斯提出城市針灸的理論,通過便利店、街心公園甚至城市家具、藝術裝置刺激城市的關鍵部位以引發積極的鏈式反應。

而共享經濟概念由美國的兩位社會學教授——馬科斯·費爾遜和瓊·斯潘思于1978年發出的論文中提出的關于“協同消費”的社會愿景,旨在建立第三方平臺,連接用戶與產品或服務提供者的關系[4]。我國關于共享經濟的研究大致從2015年開始,隨著可持續發展理念的深入普及,解決人們出行不便和資源配置的問題,共享經濟轉向為通過借助網絡的信息媒介,將產品或服務的使用權暫時轉移,提高物品的重復利用和高效使用形式,既滿足人們的需求,又能減少能源消耗以及資源浪費等社會現實性問題,進而有效地進行可持續發展。

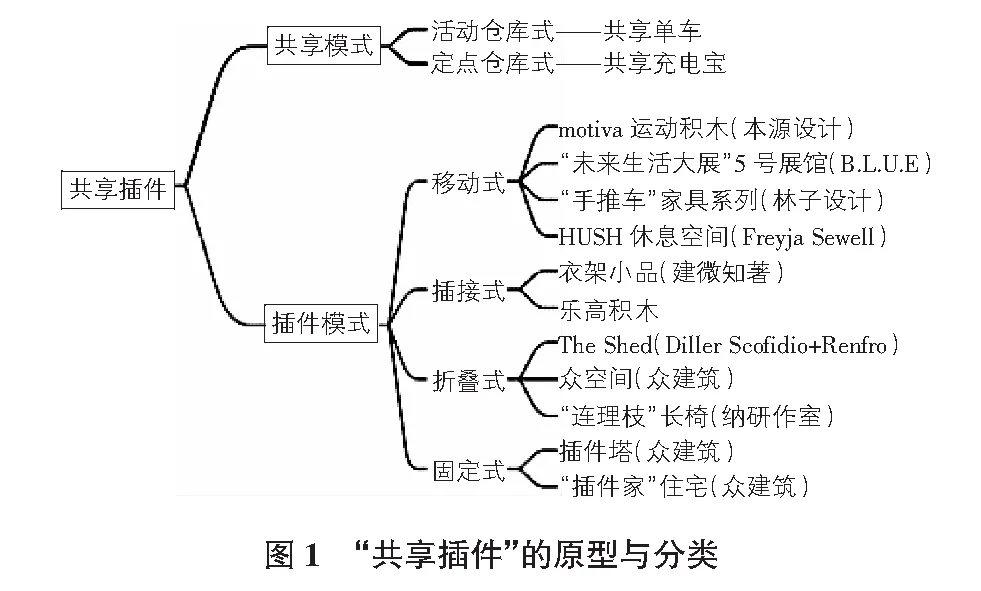

2.2 “共享插件”的原型與分類

根據現有的共享產品的存取模式,可以將共享產品歸納為活動倉庫與定點倉庫兩類:活動倉庫式的共享產品使用較為靈活,如共享單車、共享電動車,根據使用需要進行開鎖和停放,但缺點是難以管理;定點倉庫式共享產品需要使用者定點存取,使用較活動倉庫式共享產品較為不便但便于管理。共享插件則可按照置入場地的方式分為移動式、插件式、折疊式和固定式四類(如圖1所示)。移動式插件較為輕質,可根據需要進行移動,插接式則如同插座與插頭的關系,可在特定地點組裝,較為簡易、靈活且便于規范搭建行為;折疊式插件有著閑置時收縮不占用空間,使用時可快速展開的優點,但對場地條件要求較高,需要圍合的條件;固定式則是一種永久式插件,以裝配式為主,減少了生產安裝的成本但較其他插件難以拆除。

2.3 場地現狀

東湖村社區位于湖北省武漢市武昌區珞珈山街,蒞臨武漢大學,是一個典型的城中村散居型社區,總面積0.8 km2。經過實地調研、訪談,將村內人群分為原住民、經營型租戶、居住型租戶和游客四類。各類身份人群對村內更新需求各不相同。由于拆遷與改建的相對困難,東湖村多年沒有進行更新,加上新冠疫情的影響,村內經濟蕭條,是“共享插件”系統應用較為合適的城中村社區。

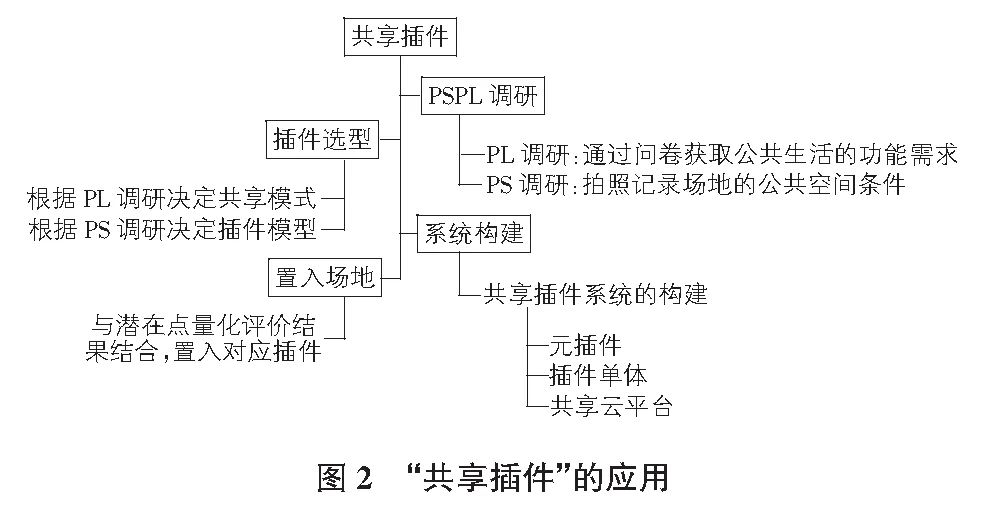

3 插件的選型、設計與運用

共享插件由調研到設計再到置入場地的設計過程及技術路線如圖2所示,共包含PSPL調研、插件選型、系統構建和置入場地四個步驟。

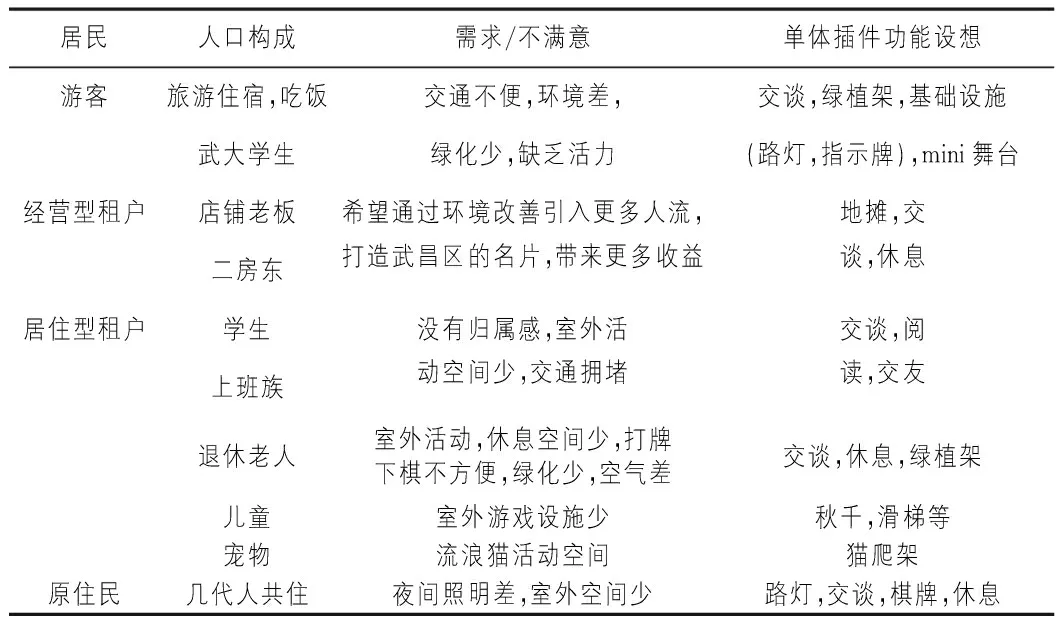

3.1 PSPL調研與插件選型

PSPL調研法由揚·蓋爾提出[5],PS(Public Space)指對于公共空間的調研,PL(Public Life)指對公共生活的調研。在PL調研中,通過對東湖村內居民訪談式的調研,涵蓋不同年齡段、不同身份,共采訪50位居民;以居民對村內公共空間的建議為指導,從“人”的視角出發,自下而上得出東湖村內插件單體的功能設想(如表1所示)。由對居民的需求調研,可以發現居民的需求較多,需要更為靈活和簡易的插件形式。而在PS調研中,則發現一些插入潛在點的搭建條件較差,折疊式和固定式插件難以展開。結合既要鼓勵居民積極參與社區更新,還要對城中村搭建行為進行規范化的目的,選取了定點倉庫式的共享模式與插接式的插件模式,并以樂高積木為設計原型進行后續設計。

表1 社區居民需求

3.2 共享插件系統的構建

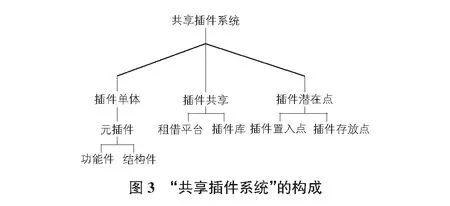

在選取了定點倉庫的共享模式與插接式的插件模式后,研究者建立了從結構件、功能件的元插件到插件單體再到插件云平臺的共享插件系統(如圖3所示)。

3.2.1 元插件

元插件是“共享插件”的基本單元,由最基礎的“結構件”與“功能件”組成,其形式來源于樂高積木,為立方體框架加上功能板,拼裝簡易,形式豐富,深受各個年齡層的人群的喜愛。通過樂高積木的外形向社區居民傳達“裝置簡易,可自主搭建”的提示,從而激發社區居民主動參與社區建造的熱情。

功能件分為置物件、隔斷件、充電件、發聲件、吸聲件、彈性件、發光件等,以滿足不同人群不同的功能需求;將功能件與結構件進行卡接便可形成基礎的元插件。

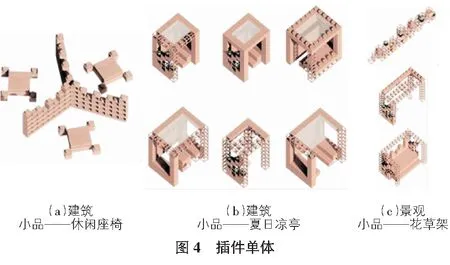

3.2.2 插件單體

插件單體由元插件拼接而成(如圖4所示),由場地內人群活動需求決定插件單體功能,根據單體的不同,選取不同功能的元插件進行組合。插件單體可為景觀小品、建筑小品、基礎設施等等。

3.2.3 插件儲存點

插件儲存點為元插件的存放點,即元插件的實體倉庫。插件儲存點可與社區內可達高、量較大的場所,如社區活動中心等結合設計以增強其便利性。

3.2.4 共享插件云平臺

插件庫為“共享插件”云平臺的虛擬倉庫,由不同功能的插件單體組成,居民可在插件庫中選取既與場地相適應,又滿足個人或群體需求的插件單體,選取后,使用元插件自行組裝搭建。也可自行設計插件單體,拍照上傳到創造“+”APP,豐富插件庫。

在系統的整體運行過程中,居民可通過網絡云平臺創造“+”APP(如圖5所示)進行元插件的租借與歸還。創造“+”一語雙關,既表明人人可以成為創造家,將插件置入家一般的社區,鼓勵居民自發參與社區空間的營造,又強調了插件如同“+”(加法),對城中村社區環境起到修繕作用。租借的具體過程為:居民自行前往元插件存放點(插件倉),通過掃碼的方式租用自己所需要的元插件,前往居民參與式潛在點進行裝置的組裝與搭建,租借期限截止后,拆除插件單體,將元插件歸還至插件倉,實現居民參與設計、可持續的城市更新[6-7]。

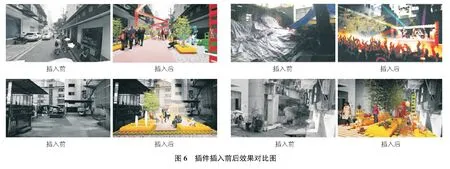

3.2.5 插件單體的置入

為了檢測不同插件在場地的適用性和設計對不同插件潛在點的插入效果,研究制作了插入前后的效果對比(如圖6所示)。“共享插件”系統在城中村社區更新的實踐應用中,顯示出了一定的適用性。

4 總結與展望

本文以城中村為載體,以裝置式插件為研究對象。裝置式插件是一種小體量、靈活可變動、適應性強的城市插件,其形式多樣,可以是景觀小品、建筑小品、雕塑、基礎設施等。為便于拆分、拼裝,方便民眾參與設計,本文的裝置式插件借鑒“樂高”積木的原型,整個插件體系由元插件、插件單體、插件庫組成。在“共享插件”應用于場地的過程中,場地應配備可安裝插件單體的“潛在點”和存放元插件的“插件倉”;在系統整體運營的過程中,社區居民可通過網絡云平臺創造“+”APP進行元插件的租借與歸還,并可從APP的“插件庫”中獲取單體組裝的指導與范例。“共享插件”目前還只是基于城中村更新方法一個設想,其具有低技術、低成本、低門檻的特點,搭建簡單,居民無需專業人員的輔助就可以搭建出自己需要的單體,減少了建材生產與安裝的成本,但仍有一些不足之處,發展潛力很大。“共享插件”不僅適用于武漢東湖村,也適用于所有處于城鄉過渡狀態的社區。