明末隑洲園景觀復原與分析研究

周靜雨,郭曉華,孫陶澤,王萬喜

(長江大學 園藝園林學院,湖北 荊州 434025)

1 引言

晚明時期,隨著商品經濟發展、文化的繁榮與社會的轉型,荊楚地區涌現出了一大批寄情于山水并熱衷園林營造的文人墨客。這些文人墨客鐘情于賞園,營園,留下了大量記載荊楚園林的論著。時間流逝,他們筆下的荊楚園林或泯滅于歷史的長河中,或消逝于戰火中,沒有實物留存,唯有從文獻記載中去體悟當年荊楚園林的獨特浪漫。明代文人李維楨《隑洲園記》就記錄下了這樣一座與眾不同的園林:

“吾邑臨溾水而城,四面皆山也。東西北諸山多濫沃之泉,流而為溪,財可濫觴耳。匯於城南,潺湲潏淈,白石粼粼,可揭可厲,可容小刀。故有司戶潭,深沒人,夏雨集,蕩然巨壑,舟楫瞬息千里。惠、鳧兩山高千仞許,峰陰如墮水中。溪山之勝,宜莫如城南者。而獨魏玄平園為得之。玄平負南城而居,居之前,走溾水道也。道左有卓楔,曰:在河之干。入園,徑在焉。徑衡五尺,而廣縱十之,雜種花樹。徑窮而得門,曰‘隑洲’。……令得時而駕,豈在江左夷吾下哉?其自署‘在河之干’,《魏風》語也。意有托矣。邑無名園,名園自茲始。余故為記而表章之,后有好事者可述、可作焉”[1]。

這座隑洲園既有晚明私家園林的靈巧精致,又有荊楚地區的率真舒朗,具有較為典型的晚明荊楚園林的特征,對于研究晚明荊楚私家園林具有較高的研究價值。

2 復原研究意義

與北方園林、江南園林的繁榮相比,荊楚地區園林的記載較少,且主要集中在明清時期。但近年來晚明荊楚傳統園林研究得到越來越多學者的關注,諸多晚明荊楚名園被挖掘出來,進入公眾的視野。對于這些園林復原研究不局限于園林復原,更是與造園手法、設計布局等研究相結合,成為對晚明荊楚園林的綜合研究[2]。隑洲園在明末荊楚園林中占有重要的歷史地位,復原隑洲園對于豐富荊楚傳統園林研究具有重要意義。

隑洲園本身具有極高的藝術特色,被李維楨譽為荊楚地域“名園之始”。時人鄒觀光作《隑洲園》云:“背郭開環堵,冷然坐玉壺。似穿千嶂入,但見一亭孤。煙裊藏花塢,溪回引竹廚。吾詩難代月,君自有明珠[3]。”隑洲園之所以能有這么高的評價,究其原因,有3個方面:①隑洲園出自京山名門望族魏氏家族,其園主魏玄平生于名門望族,先祖世代為官,又與后七子派文人交往密切,飽受文藝熏陶,具有極高的藝術修養,隑洲園是其苦心經營之作;②明代私家園林繁盛,這一時期荊楚地區文人輩出,這些文人廣泛參與園林營造與園林欣賞,可以說隑洲園是總結荊楚私家園林特色的集大成之作;③隑洲園本身極富有荊楚地域特色,臨水而建,位于郊野;園中構筑傳承楚地“臺”的特征,筑臺遠望,以獲得極佳的觀景視野。園中植物種類繁多且富有地域特色,為滿足不同的功能需求和空間體驗而進行培植。作為一個時代的產物,首先,隑洲園是屬于明代文人園林,可以反映文人造園的審美意趣,具有極高的研究價值;其次,隑洲園作為一座兼具晚明時代性與荊楚地域性的關鍵案例,對其進行復原研究對于豐富荊楚園林發展認識有重要的意義。

3 選址位置

歷史文獻中關于隑洲園位置的記載大多較為模糊。《隑洲園記》記載:“吾邑臨溾水而城”。溾水,始見于《水經注》,校本卷二十八載:“有溾水出竟陵郡新陽縣西南河池山,東流徑新陽縣南,縣治云杜故城……”[4],河池山或名池河山,在《京山縣志》中注“按池河山即今花石巖[5]”。溾水在《富水郡志》中稱為洄河,在《安陸府志》中稱“縣河”,今又稱“京山河”,因此可以推斷出隑洲園位于今湖北省京山縣。“溪山之勝,宜莫如城南者”“溾南岸善崩,其北陾益斥水勢,縈若帶亭,居若泮邑,人呼為洲云”可以推斷出隑洲園位于京山城南部,溾水北岸。在光緒八年的《京山縣志》中明確標示了南城溾水及惠、鳧二山位置,但并未標注出隑洲園位置。

綜合文獻記載與圖像資料可以得出,隑洲園大致位于湖北省京山市城南京山河北岸(圖1)。該地南面溾水,倚靠惠、鳧二山,山明水秀,為園主的園林營造提供了得天獨厚的自然條件。

圖1 隑洲園選址扒測復原

4 園林景觀復原

4.1 游覽路線

明清園記對園林景觀的描述多是以游園路線展開,根據位置的變換和視點的移動,對園內景象空間和場景畫面進行描述,其主要采用3種視角描述:凝視視角、路徑視角和地圖視角[6]。

明代李維楨的《隑洲園記》就是根據游園順序對園內景物進行描述,全篇以路徑視角貫穿全園,使讀者身臨其境,再以地圖視角記錄了隑洲園的13處景點,清晰地交代了主要建筑的方位,同時用凝視視角對其細節與周邊附屬環境進行描述(表1)。

表1 《隑州園記》中關于景點方位的描述

游賞路線從溾水道開始:“道左有卓楔,曰:在河之干。”進入園中,入園小徑的盡頭是一座園門:“門東向”。進入門內,沿著小石子徑,到達小臺,臺上有一座石山,臺北為咸唐池,穿過石橋,“池北為臨高臺”,臺左徑到達扃扃齋,臺右徑到達于于軒,臺頂有一座依斐亭,從亭中下來經過墨丈室,“室在臺南下方”,“從其右取小徑,至丘亭”,“丘亭后,……三折而得亭”到達柏亭,“循柏亭而右為牡丹園”,從牡丹園中出來,就回到了入園的石子小徑上。通過園記的記述,可以繪制出其游覽線路(圖2)。

圖2 《隑洲園記》中游覽線路推測

4.2 總體布局

雖然《隑洲園記》對隑洲園有著較為完整的游覽流線描述和景點細節記載,但是還缺乏具體尺度,而且關于該園的園記只有一篇,其他文獻記述較少,沒有相關文獻進行比對推敲的參照。因此通過對景物位置關系的敘述,可以初步推導出隑洲園主要景點的空間結構布局關系圖。隑洲園占地面積在園記中有所交代:“總計園之地廣輪不三十丈,而池臺亭館工於取致”。明代一丈約為今天的3.11 m,因此隑洲園廣度不到百米,卻包含了池、臺、亭、館等多種園林要素。結合園記與隑洲園流線的描述,對《隑洲園記》中關于景點方位的描述進行整合,得出隑洲園大致平面關系(圖3)。

對于《隑洲園記》所記的示意平面,除了根據文字本身提供的信息,以下幾點也是復原過程中得到關注的重要方面:①大體格局上,尤其是園林景觀與外部環境之間的視線關系,如園中主景依斐亭就具有良好的景觀視野:“登亭而四顧,其西郊郢,其南竟陵,其東蒲騷,其北富水,群峭蔥蒨,無不造天下,視萬家之邑,棟宇鱗次,人煙吐欱,云興霞蔚”;②隑洲園內部不同景物之間的視線聯系。如入口區的位置關系、核心景點臨高臺上的建筑關系、墨丈室與周圍山水植物的關系等;③對一些經過考察仍然難以確定的位置關系,選擇各種可能性中相對合理的一種。比如說牡丹園中的建筑關系與園路走向文中并沒有詳細介紹,其中建筑及景物的相對位置關系其實可能性有多種。因此平面結構關系復原不具有唯一性,摻雜著筆者對園林的主觀理解,選擇較為合理的一種推測方案。

4.3 入口區域布局

隑洲園大致分為3個區域:入口區域、中部區域、東部區域。

隑洲園的入口區域是整個園區景觀序列的起始部分。“……居之前,走溾水道也。道左有卓楔,曰:在河之干。入園,徑在焉。徑衡五尺,而廣縱十之,雜種花樹。徑窮而得門,曰‘隑洲’”(圖4)。明代《律學新說》中有“五尺為步”的說法,一步為五尺約1.6 m[7],所以這條通往院門的小徑寬約1.6 m,長約16 m,兩旁間植著花木。小徑走到盡頭。一道園門出現在視野中,園門上懸掛著“隑洲”的門匾,“臨曲江之隑洲,司馬相如賦語也”。園主遠離城市喧囂,將園址選在風景秀麗的城南溾水河畔,還立下“在河之干”的高柱,頗有一種悠然自得的享受。“門東向,側有美梓、鵲巢數十年,玄平之尊人西安公手植也”。交代了園門的朝向與景觀,此處的西安公也正是園主的父親魏良知,其數十年前親手栽植的梓樹仍然生機盎然。

進入園門之后,踩著南天竺夾道的小石子徑,路的盡頭是一座小臺,臺上有一座石山,其間種植有辛夷、牡丹。牡丹花盛開有數百朵之多。向北經過石臺,一座石橋映入眼簾,這里是隑洲園的中部區域。

4.4 中部區域布局

隑洲園中部區域集合了極其豐富的景觀要素,以咸唐池、臨高臺2個主要景點組成了隑洲園景觀序列的核心部分,也是隑洲園最精華的部分,在整個園區中起到了承上啟下的作用。

入口石臺北部就是咸唐池,一座石橋從中跨過。咸唐池“可二筵”。關于“一筵”到底是多長歷來存在爭議。《周禮》曰:“度堂以筵,筵一丈,以然切。”此處解釋“一筵”為一丈,約合今天的3.11m,但《周禮·考工記》載:“周人明堂,度九尺之筵,東西九筵,南北七筵,五室。凡室二筵[8]”。此處解釋“一筵”為九尺長,約合今日的3.06m,因此咸唐池應是一座長約6m左右,寬約3m左右的方形水池。在風水理論與理學思想的影響下,方池成為明朝中后期最為普遍的水體營造形式,咸唐池是當時方池欣賞文化的流行的表現。

咸唐池的北邊是臨高臺,臺的具體形制為兩層石臺,繼承了楚地臨高筑臺的傳統[9]。隑洲園的主要建筑也隨著地勢布置在臨高臺周圍,墨丈室位于臺南下方,地勢最低,是園主的居所,扃扃齋和于于軒布置在臨高臺首層,沿左右臺階拾階而上,可達臨高臺的上層,上層臺面建有依斐亭。良好的地勢條件為依斐亭提供了得天獨厚的觀景視野。登亭四顧,萬家煙火、云霞燦爛盡收眼底(圖5)。

圖5 依斐亭景觀效果

4.5 東部區域布局

東部是隑洲園中占地面積最大的區域,由丘亭、柏亭和牡丹園組成,整體風格平淡天真、疏朗自然,是園主休憩活動的集中所在地。明朝太倉人王世貞在《弇山園記》中說:“第居足以適吾體,而不能適吾耳目,計必先園”。園林能夠帶給人們自然美的享受,而園林建筑則既要滿足“適吾體”這樣最基本的要求,又要融于環境之中體現園林美,從而也能滿足“適吾耳目”[10]。

丘亭、柏亭位于臨高臺東部,承擔起園主的休憩活動。丘亭“其前列柏,屈而合之若帷幕,緋桃、月季、玉蘭、紫薇,諸四時之花咸具”,柏亭“柏為之,柏前蒼茛竹”,它們利用植物圍合營造了幽深的氛圍,豐富了景觀的層次,連接起用于起居的墨丈室與用于讀書學習的牡丹園。牡丹園是園主讀書的場所,位于整個景觀序列的尾聲。因為其中牡丹數量是“咸唐池前十倍”,因此得名牡丹園。

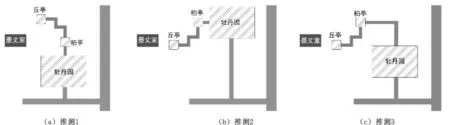

關于丘亭、柏亭、牡丹園之間的方位關系,《隑洲園記》中有這樣的記載:“丘亭后,編柏為弄,三折而得(柏)亭。……循柏亭而右為牡丹園。”可見根據游線順序,柏亭在丘亭之后,牡丹園在柏亭之后,但具體方位并不明確。前文所述:“從其(墨丈室)右取小徑,至丘亭”。墨丈室坐北朝南的可能性較大,以此推斷出游線是大概是東向的,因此柏亭在丘亭東部,丘亭、柏亭、牡丹園之間的位置關系有3種可能(圖6)。又因為“從此(牡丹園)出,復與入園道合”,隑洲園的園門在南部,因此推斷出牡丹園在柏亭東南部。

圖6 丘亭、柏亭、牡丹園位置關系推測

5 隑洲園的造園特色

中華文化源遠流長,博大精深,不同區域在長期發展過程中在地理、氣候、經濟方式等因素的影響下,呈現出多樣性。楚國文化發源于周初期,直至今日連綿繁衍,傳承了三千余年。在獨特的自然、社會與人文環境的影響下,隑洲園形成了自身獨特的思想與風格,主要體現在選址布局、園林要素、意境表達3個方面。

5.1 選址布局

楚人自古以來崇尚自然、追求“天人合一”的境界,所以楚園林對選址的地形地貌十分考究,往往因地制宜,整體與自然相得益彰[11]。而山水風貌最優美的位置往往位于人煙稀少的郊外,所以隑洲園選址位于“溪水之勝”的城南,獨具山川秀麗。為了與周圍環境和諧統一,隑洲園人工營造較少,“垣外多芙蓉、括柏、榆柳、蔬畦,棋布繡錯”,最大程度保留原有田園風光,并將其納入園中,整體風格曠然疏朗。這一特點在園林的東部景區體現的最為突出,丘亭、柏亭、牡丹園之間沒有明顯的邊界劃分,僅靠著植物等自然景觀進行空間分隔,因此使得園林風光與自然風光融為一體,園林空間顯得更加廣闊與連續。

荊楚地區為楚文化發源之地,古代楚人認為靠山濱水是建造臺榭樓閣最理想的場所[12]。隑洲園繼承了地域傳統手法,選址臨溾水,為了更好的觀賞江水,于是通過修筑臨高臺的方式來遠望水勢,以獲得更好的觀景視野,登上臺頂的依斐亭,可望水勢滔滔東去,江水如積雪晃耀,這種營造方式極富楚地特色。臨高臺的修筑遠具有觀景的功能,近可以協調建筑與水體的關系,與咸唐池形成對景,成為整個園林空間的中心,統領全園之景。

隑洲園還極其關注園林空間結構的有序變化,追求層次豐富的園林景致。從入口區域的藏漏有致到中部區域的曠然舒達再到東部區域的富有野趣,隑洲園各區域的風格各不相同,步移景移,借助天然景致合理安排園景,形成前—中—后依次變化的空間序列。

5.2 園林要素

隑洲園繼承了傳統楚地的造園手法,園中構筑傳承楚地“臺”的特征,逢高筑臺,注重建筑的舒適與美觀,園林建筑類型多樣,植物配置、山石營造兼具實用性與觀賞性,極具荊楚地域特色,要素簡潔而手法靈活。

5.2.1 建筑

隑洲園中的建筑類型多樣,布局疏朗,既有瓊閣之氣度,又有田園之野趣。隑洲園中的建筑秉承楚地“天人合一”的觀念,注重將建筑與自然融合,打造氣度恢宏、浪漫莊重但十分宜居的建筑風格,因此隑洲園中既有“視萬家之邑”的飛檐流角,又有“茅屋數椽”的田園風光。

《隑洲園記》對于園中的建筑有這樣的記載:“‘扃扃齋’,我心扃扃,逸詩語也;‘于于軒’,其覺于于,漆園吏語也;‘墨丈室’,墨丈尋常之間 ,《周語》也;‘依斐亭’,云依斐而承宇,嚴夫子騷語也;‘丘亭’‘柏亭’”。隑洲園中一共有6處主要建筑,卻包含了亭、臺、閣、軒、齋等多種園林建筑類型,這些建筑布局自然疏朗,且多以造景需求出發,能夠發揮點景與觀景的作用。

5.2.2 植物

隑洲園中的植物十分具有地域特色,荊楚地區優越的自然環境與植物資源為園林的營造提供了豐富的植物選擇。從植物的品種來看,隑洲園中的植物有:梓樹、南天竺、辛夷、牡丹、芙蓉、括柏、榆柳、桂、海棠、鳳尾竹、海紅、梔子、橘樹、竹、梅花、柏樹、桃花、楊梅、月季、玉蘭、紫薇等。這些植物有兩大特征:①保留了大量鄉野特色樹種,如梓樹、括柏、榆柳等,這些植物具有地域特色,其本身也具有生命力強,生長快速等特性;②經濟類植物較多,如橘樹、楊梅、海紅等,這些樹種果實可以食用,兼具實用性與觀賞性。

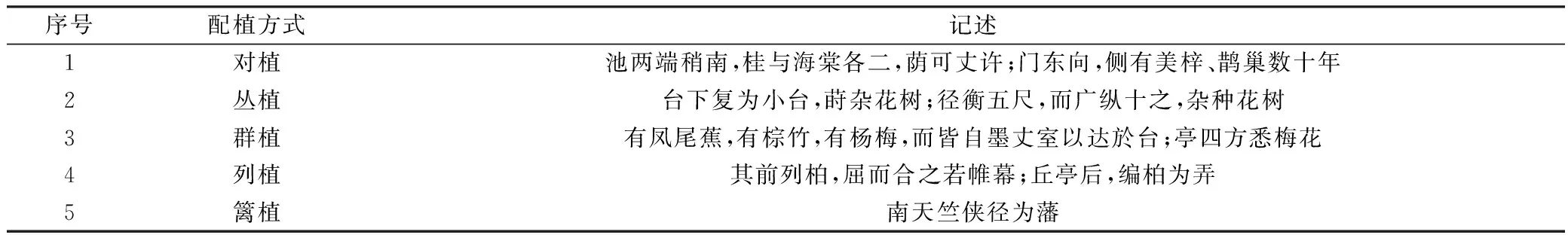

在植物配置上,隑洲園中各種植物與園林空間相得益彰,既協調環境又富有變化。如作為書房的扃扃齋和用于休憩的于于軒植物配置各不相同。扃扃齋植物配置有牡丹、海紅、金桔等植物,創造出明亮活潑的氣氛,以表達美好的寓意,于于軒則通過鳳尾蕉、棕竹、楊梅等植物營造出幽靜的休憩氛圍。同時隑洲園還考慮到了植物的季節變化,如丘亭,不僅種植了大量梅花,且“緋桃、月季、玉蘭、紫薇,諸四時之花咸具”,使得植物與園林空間完美結合。園中的植物以自然式布局為主,同時通過對植、叢植、群植、列植、籬植等種植手法,突出園中主要景物,形成疏密有致又不呆板的景觀效果(表2)。

表2 《隑洲園記》中關于植物配置手法的描述

5.2.3 其他要素

就像《園冶》的作者計成所說:“夫識石之來由,詢山之遠近,石無山價,費只人工。跋涉搜巔,崎嶇窮路。便宜出水,雖遙千里何妨。日計在人,就近一肩可矣[13]”。所以隑洲園的石山就地取材,便于運輸,雖然產自楚地,但其姿態比太湖石也毫不遜色。另一方面,相較于同時期江南私家園林綴山置石的精巧玲瓏,隑洲園的置石手法更顯得耿直爽快,就像楚人奔放直接的性格。“入門,小石子徑,齒齒成文。南天竺俠徑為藩,前直小臺。臺有石山……”,一進入園門,視線越過南天竺夾道的石子路,一座石山映入眼簾,其間牡丹、辛夷花開正盛,仿佛代替好客的園主熱情地迎接各位來客。

隑洲園的理水形式也十分具有時代特征。由于明代風水理論和理學思想的影響,方池和直線形的池岸理水形式在明代造園活動中十分流行[14]。位于中部景區的咸唐池“可二筵”“石橋中度,朱欄輔之”,居于庭院的中心,與池北的臨高臺一起構成整個中部景區的核心部分。

5.3 園林意境的表達

隑洲園中園林意境的建立經歷了從物境到意境再到意境3個步驟。園主先利用山石亭榭花木水體等一系列園林元素營建了有形的園林景物,托物言志,形成具有特色的園林意境,這就是從有形物境到無形意境的過程。又因為園主預先設定了園林意境,因此這些園林場景因意筑景,以景引意,意得于境,從而實現了從意境到意境的表達。

5.3.1 點景立意

隑洲園中景物的命名都引經據典,這些名稱的產生一方面基于園林的意境與魅力,表達了園主不受外界俗事之擾,醉心田園村居之樂的志趣,另一方面這些名字對欣賞體會園林藝術和園主創造環境的匠心,能起到點題和引導的作用。

例如咸唐池,名字出自西漢劉向的《楚辭·九嘆》:“枉玉衡于炎火兮,委兩館于咸唐。”其中的咸唐池即為咸池,是古代中國神話中的日浴之處。園主將園中的池水比擬為神話故事中的咸池,即富有楚地的浪漫特色,又有利于意境的營造。又如于于軒,“于于”出自《莊子·應帝王》的“其臥徐徐,其覺于于”,這句話形容泰氏睡眠時呼吸舒緩,醒來時悠閑自在,他的品德純真高尚,絲毫沒有受到外物的牽累。此處園主正是借于于軒之名表達自己高潔的品德與對村居生活的喜愛。

5.3.2 巧于因借

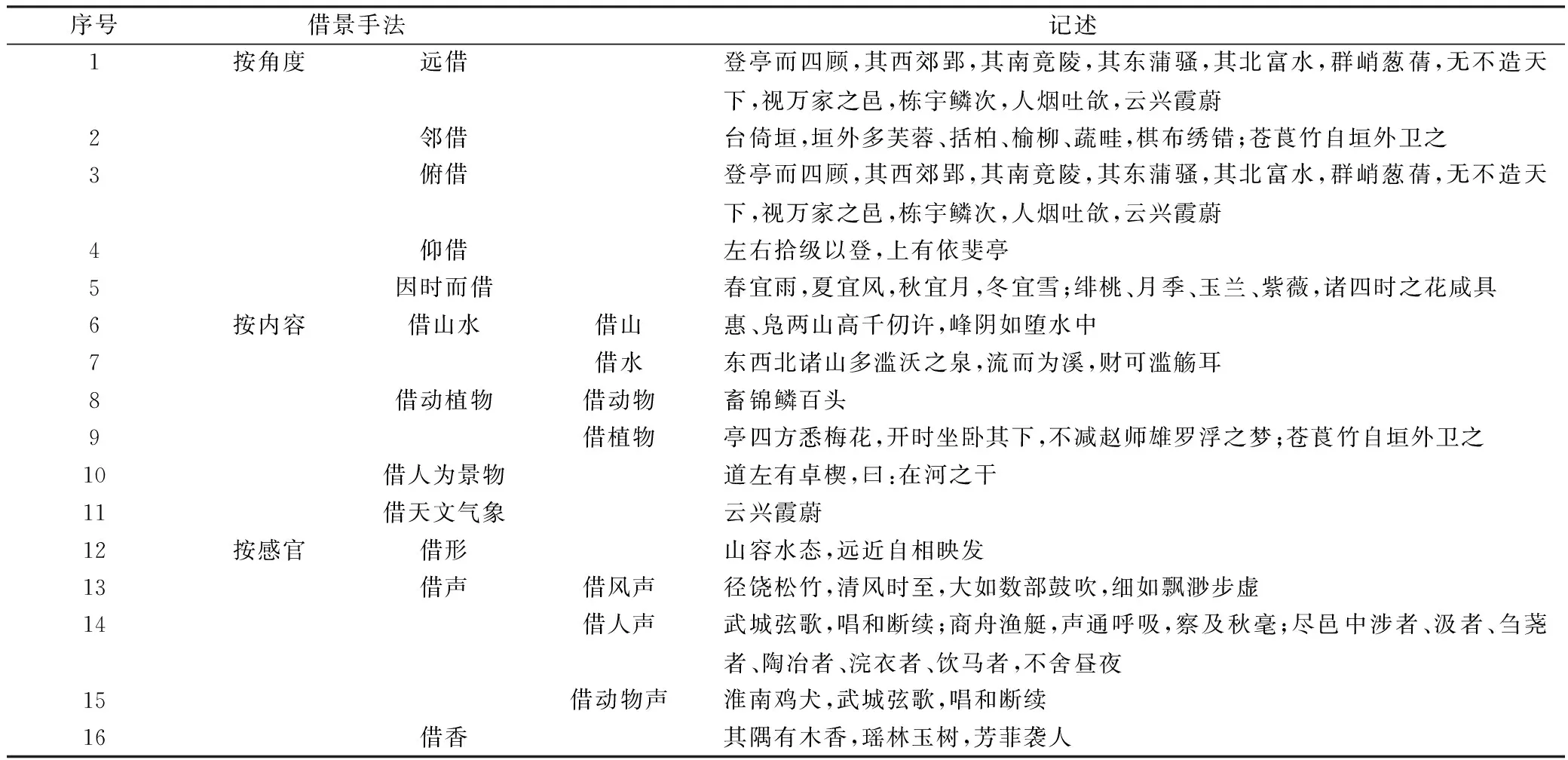

計成在《園冶》中說:“林園之最要者也。如遠借、鄰借、仰借、俯借、應時而借”。隑洲園多巧妙運用借景手法,突破園林空間局限,園外之景借為我用,擴大視野,豐富景色。

隑洲園選址溾水北岸,遠借南面惠、鳧兩山美景,近借園外田畦、芙蓉、括柏、榆柳、筼筜竹等景物,豐富了景觀層次。依斐亭視野開闊,多方借景,俯借北面城池景致,飽覽萬家之邑、人煙吐欱、棟宇鱗次,仰借云霞燦爛。隑洲園還注重因時而借,“春宜雨,夏宜風,秋宜月,冬宜雪”,“緋桃、月季、玉蘭、紫薇,諸四時之花咸具”,將不同季節的景色都納入園中。江聲、船聲、雞犬聲、浣衣聲、漁歌聲等,作為一種特殊的“音畫”,都被借到隑洲園里來了,它訴諸游者的聽覺,甚至引起游者的視覺聯想,從而產生了一種特殊的美感(表3)。

表3 《隑洲園記》中關于借景的描述

6 結論與討論

晚明時期,園林既是文人隱逸的居所,又是他們交往的場所。隑洲園作為園主主要社會交往活動的所在地,其功能具有晚明的時代性。同時,隑洲園又極富荊楚地域特色,臨水而建,且選址郊野;園中構筑傳承楚地“臺”的特征,要素簡潔而手法靈活;園中樹蔭濃郁且生產性景觀多樣,為滿足不同的功能需求和環境體驗而呈現出獨特的空間形態,體現了其園林空間獨特的荊楚地域性。

古典園林復原工作通常使用文獻法和圖像法,這也是最為基礎的方法[15]。這兩種方法簡單有效,圖像直觀,但都需要足夠的文獻資料支撐。然而對于隑洲園這種材料不完整,甚至全無圖像的園記文字,園林完整平面的復原存在著巨大的困難。雖然通過詳細的園記可以確定景點之間相對的位置關系,但大量的營造細節,只能通過復原者的想象加以填補,所以復原結果不具有準確性和唯一性[16~19]。因此本次復原更多著重于抽象的結構關系,并不追求景觀的細節。這種示意性平面,抓住材料所提供的景物之間的位置關系信息,減少需要想象來填補的細節,盡管最終呈現出來的效果顯得簡單粗略,卻能為研究該園的造園藝術手法提供一種可能性,也為其他感興趣的研究人員提供了一種借鑒參考。

隑洲園就像一顆遺留在歷史長河中的明珠,幸好有文章記述流傳至今。由于資料匱乏,本文只能從園記中推測隑洲園的格局,感受其意趣,希望能夠為荊楚園林研究提供案例,以豐富荊楚園林的研究內容。同時荊楚地區仍然還有許多珍貴的園林亟待人們挖掘與繼承。