當代川南興文地區演出禮物的流動

萬利平

以文化理解人的行為是人類學的研究取向,禮物研究通常以關注非市場經濟體系中的交換與消費行為為主旨。已有研究顯示,禮物根植于地方社會,受特定社會文化規則的影響而呈現差異。中國的禮物研究沿襲西方禮物研究主題,探討“禮物流動”背后的社會關系,對比了中西方“禮物”的差異。但無論是楊美惠,還是閻云翔都將禮物研究的背景定格在20世紀下半葉經歷社會改革和變遷進程之下的中國社會。此時的社會主義實踐導致社會關系網絡呈現私人化和非正式化趨勢①干詠昕:《禮物、禮物交換與文化——評閻云翔的〈禮物之流〉》,《民俗研究》,2000年第1期。,進而帶來對禮物關系的改造:關系學是“人情走樣”②楊美惠:《禮物、關系學與國家》,趙旭東、孫珉合譯,南京:江蘇人民出版社,2009年,第64頁。,禮物主要用于“私人關系網絡培養”③閻云翔:《禮物的流動——一個中國村莊中的互惠原則與社會網絡》,李放春、劉瑜譯,上海:上海人民出版社,2000年,第229頁。,關系網背后則是被“解放”后積極行動的個體。因此,在他們的研究中,中國禮物極具個體化和工具性色彩。

中國素以“禮儀之邦”著稱,中華文明緣起于“社會生活的禮制化”④王銘銘:《物的社會生命?——莫斯〈論禮物〉的解釋力與局限性》,《社會學研究》,2006年第4期。,中國文化是一種倫理體系,而禮是理解中國文化的唯一途徑。⑤參見費約翰:《喚醒中國:國民革命中的政治、文化與階級》,李霞等譯,上海:生活·讀書·新知三聯書店,2004年,第106—107頁。可見,理解以倫理組織的中國社會,禮是不可忽視的窗口。在傳統禮俗社會,禮的實踐滲透于生活的方方面面,民間的禮物往來中就有豐富的禮儀文化,當傳統的血緣、姻緣關系之間“有事”時,常常以禮物表達諸如忠孝倫理等儀式禮節。這種禮物往來常常以家庭為“行禮”的核心單位,也始終存在著互惠性和表達性的分類與功能。這在以往的研究中沒有得到充分體現,閻云翔所描述的是社會結構高度原子化的北方鄉村,那里的農民似乎沖破了傳統家庭制度和規范的約束,走向了完全個體性和自主性的道德體驗方式,但這并不能代表中國農村的普遍狀態。①桂華:《禮與生命價值——家庭生活中的道德、宗教與法律》,北京:商務印書館,2014年,第21頁。中國鄉村在經歷轉型變遷后,禮物交往中確實有更注重實惠利益的方面,但傳統權力網絡制約下的交換行為是否還在繼續②楊念群:《禮物交換的本土精神》,《讀書》,1997年第2期。,其實踐狀態如何?既有研究并未對此做出具體回答,本文擬通過對川南興文地區以文藝演出作為禮物消費習俗的田野考察,嘗試對此做出回答。

一、川南興文地區作為“禮物”饋贈的鄉村文藝演出

在四川南部宜賓、瀘州兩市所轄鄉村地區,近年來廣為盛行將文藝演出作為婚喪嫁娶等民俗場景中的禮物饋贈(簡稱“演出禮物”),尤以瀘州市瀘縣和宜賓市興文縣等地為盛。當地演出市場成熟、規模龐大,影響輻射周邊地區,演出禮物不僅跨越行政邊界,也跨越族群邊界,已經成為當地苗漢等族群共同接受的地方風俗。③瀘州、宜賓是川南苗族聚居區,其中興文縣是四川省最大的苗族聚居縣。訪談顯示,演出作為禮物饋贈始于21世紀初,隨著當地經濟水平提升,民俗演藝市場需求旺盛,演出的種類和形式日益豐富,已經成為當地人人情往來中表達拜賀慶吊的必備禮物,演出同其他禮物一樣記入禮賬作為家庭日后禮尚往來的重要參考。據調查,當地當前盛行的演出禮物主要有樂隊、舞獅、鼓樂歌舞等多種類型④樂隊指專業舞臺型現代歌舞演出;舞獅原是傳統節日期間的表演項目;鼓樂歌舞是指以軍鼓、鑼、鈸等樂器演奏與歌舞表演的結合,是傳統喪葬鑼鼓的演變。,演藝團體及從業人員眾多,已經形成了較大產業規模,成為一種服務于地方紅白喜事禮俗消費的禮物經濟。人情往來是“禮制鄉村”社會生活的重要內容,它既非日常性,也非可選擇的個體活動,而是具有情境性、互惠性和禮節性的交往活動。⑤陸益龍:《后鄉土中國》,北京:商務印書館,2017年,第86頁。

在興文地區,當前演出禮物的饋贈主要圍繞當地人熱衷操辦的誕生、結婚、壽慶、葬禮和喬遷新居五個重要家庭事件展開。這些受當地人重視的儀式慶典傳統是一個持續時間較長的過程,但都有一個集中的時間和地點舉行隆重的宴客和相應的儀式活動。相比于縣城在酒店飯館包席宴請,鄉村地區在自家舉行的“壩壩宴”更具特色,不同于城里僅操辦一天、宴會一餐的慶祝方式,鄉村地區的儀式操辦大多會持續2—3天。在此期間,與該家庭有人情往來關系的所有家庭都要派代表甚至全家出動相幫、贈送禮物表達吊賀,主家則需備席酬客,舉行隆重的儀式活動。作為禮物的演出就出現在這些民俗場合最重要的儀式時間,即賓客最多的時段,演出由請家(送禮人)提前購買,在“辦事”最隆重的當天,由演出隊攜設備和演員前往辦事主家(收禮人)在儀式現場眾多賓客的集體見證下完成演出活動,是為演出禮物的贈送和消費。

二、川南興文地區演出禮物的流動

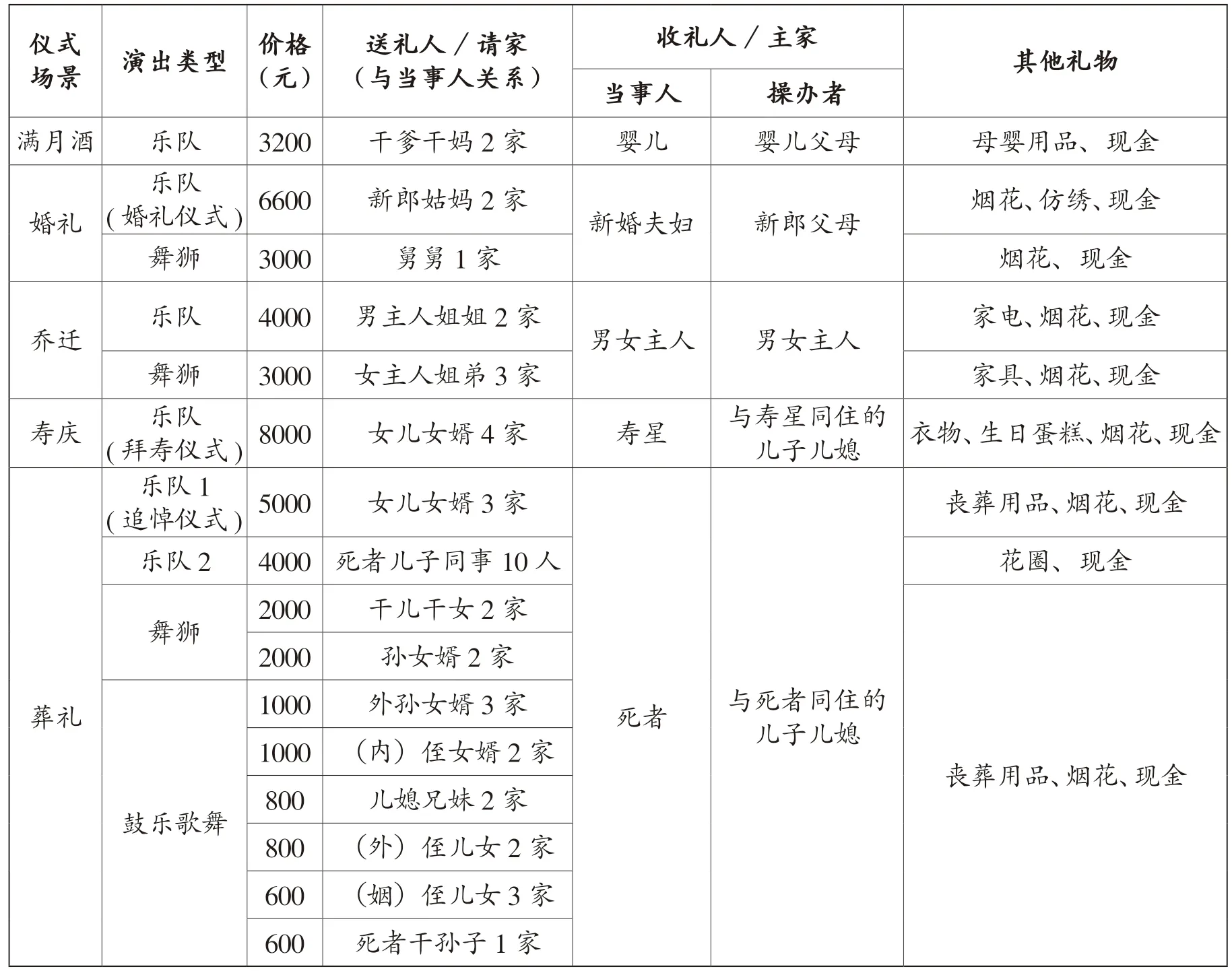

禮物作為人類社會關系范疇,揭示了人與人之間的交換和取予關系。⑥孟悅、羅鋼主編:《物質文化讀本》,北京:北京大學出版社,2008年,第11頁。川南地區的演出禮物揭示了怎樣的社會關系,又如何流動呢?在興文,操辦紅白喜事收到的禮物都要進行標注,即禮物都要貼紙條或直接標注送、收禮人的姓名及其親屬關系。依據這些標注結合訪談分析發現,當地人將與自家有人情往來關系的人群大致分為“自家屋頭”“嫡親”“親友”和“鄰友” 四類,他們分別在紅白喜事中扮演著不同的角色。“自家屋頭”是指家庭中男性這一脈血緣親屬關系群,是最為親近的親屬,包括源出同一高祖的男性子孫所組成的家庭群,在一定意義上有家族的意義。“嫡親”①在地方觀念中,“嫡親”并非一般意義上血緣關系最接近的(親屬)。則是指因締結婚姻(嫁出或娶入女性)或擬制血緣建立起來的親屬關系群。“親友”是指以上兩種親屬范圍之外的遠親,即超過三代以后的沾親帶故。“鄰友”則主要是指基于地緣上的靠近而并無親屬關系的群體。一個家庭的人情往來圈及其所重視的親屬關系在紅白喜事期間通過大量的禮物往來展現得最為明顯,以不同的禮物種類、價值或數量表達關系的親疏遠近和重視程度,是一種有著嚴密倫理邏輯的民俗文化行為。那么,興文地區的演出禮物展現了怎樣的倫理邏輯呢?筆者以跟隨當地某演出隊參與的五個儀式演出為例,將演出禮物關系列表如下。

川南興文地區五種儀式演出禮物關系表

(一)演出禮物的贈送

案例中出現了當地盛行的所有演出禮物類型,當親戚家辦事時要不要送演出、送哪一種演出(類型和價格),不僅要“看是辦啥子事”,還要“看跟他是啥親戚關系”。

1.演出禮物與儀式場景

不同儀式場景對演出的要求不同,紅事以歡樂喜慶、熱鬧、祈福為主,而葬禮沿襲“重殮厚葬”的傳統,禮制規范嚴格,最受當地人重視。服務于此的演出隊為了迎合市場需求,不僅發展出多種演出類型,更對演出的形式和內容做專門設計:“舞獅”節目固定,但舞獅人會根據儀式場景送出不同主題的“四言八句”(吉祥話);“樂隊”則設計了適合于不同儀式場合的舞臺風格、節目和“儀式”①所謂“儀式”是演出隊根據不同場景,結合傳統與現代禮儀設計的需要送、收禮人參與,包含在演出中的儀式活動,主要有婚禮儀式、拜壽儀式、追悼儀式等。;而鼓樂歌舞則是地方葬禮鼓樂傳統的延續,只服務于葬禮。不僅演出禮物視場合不同,送禮人所贈的其他禮物也不相同:滿月酒送母嬰用品,婚禮送寓意美滿的匾額、對聯,搬家送家具家電,賀壽送壽星衣物,葬禮送喪葬用品,這在過去實物禮物時代更為明顯。可見,“因事施禮”是傳統禮俗的基本要求,送禮前根據儀式性質備禮,禮俗場景不同所贈禮物不同,實物禮物如此,演出禮物也一樣,也因此服務于禮俗消費的文藝演出才發展出適用于不同場合的多種類型和儀式區分。

2.送演出的“嫡親”

演出禮物的選擇不僅依據禮俗場景,還依據與收禮人之間的親屬關系,一般而言,同一個禮俗場景中演出禮物的價格越高,表示親屬關系越近。案例可見,五種民俗場景的演出禮物送禮人涉及了包括儀式當事人和儀式操辦者在內的三代家庭成員因姻緣和擬制血緣建立的親屬關系,即當地人所謂“嫡親”。訪談中,對“誰請演出?”的回答,村民們表示:“嫡親請,也不是說只有他們請,干兒干女、朋友、同事也可以請,但正兒八經該請的還是嫡親”②受訪者:曾尚丙,男,65歲,時間:2021年5月1日,地點:興文縣僰王山鎮太安村某壽宴演出現場。,“只要關系好愿意花錢都可以請,但是嫡親請的還是占多數,演出貴,其他人也沒必要花那個錢”③受訪者:黃叢芳,女,58歲,時間:2021年5月3日,地點:興文縣古宋鎮川龍村該村民家中。。與演出從業者的訪談也表明,一般而言演出禮物的送禮人就是“嫡親”,尤其是與儀式操辦者同代的嫡親。演出相對其他禮物價格高昂,樂隊作為價格最高的演出,送禮人都是儀式操辦者的同代嫡親,其他價格相對較低的演出則由其他嫡親根據親疏遠近贈送。案例中有多場演出禮物的場合,嫡親關系的親疏直接通過價格呈現:婚禮演出的樂隊和舞獅分別由新郎的兩位姑媽(6600元)和舅舅(3000元)贈送(夫方禮重于妻方④當地人普遍認為“男方親戚要比女方娘家親戚更親一些”,這種親疏關系通過禮物價值直觀表達。);搬家演出的樂隊和舞獅分別由男主人的兩位姐姐(4000元)和女主人的三位姐弟(3000元)贈送(同樣夫方禮重于妻方);葬禮作為當地最重視的儀式,禮物最規范,發展出來的演出類型也最多,案例中價格最貴的樂隊分別由三位女兒(5000元)和十位儀式操辦者的同事⑤“同事”送演出并非禮俗傳統,因此這場演出沒有安排儀式,演出時間也被安排在非重要儀式時間。(4000元)贈送,價格稍低的兩場舞獅(2000元)分別由兩位干兒干女和兩位孫女贈送,6支鑼鼓隊(600—1000元不等)則分別由外孫女、侄女、兒媳娘家、外侄、姻侄、干孫子等按照親疏遠近贈送。舞獅人認為:“送啥子演出一般按照嫡親關系(遠近)來定,我們這個(舞獅)比樂隊稍微便宜點,那就是比女兒女婿稍微再遠一點的嫡親請,比如舅舅、姨媽、孫女、外孫女。”⑥受訪者:舞獅人楊洪,男性,51歲,時間:2021年9月22日,地點:興文縣古宋鎮周家苞谷酒門店。從事樂隊演出十幾年的報道人也表示:“如果還有其他親戚請(樂隊),女兒女婿請的(樂隊)一定是安排在最好的時間(賓客最多、最重要的儀式時間),必須有追悼儀式,因為女兒女婿最該請,是‘正份兒’,原則上一定也是請價格最高的演出。”①受訪者:資深演員胖妹,女性,48歲,時間:2021年9月20日,地點:興文縣山城胖妹演藝公司。在當地人的人情往來圈中,一般來說存在嫡親關系的家庭之間走動頻繁,是當地紅白喜事中最為重視,也是最重要的禮物交換者②“嫡親”作為價格高昂的演出禮物送禮人揭示了地方社會的聚合機制和聯結方式:興文是明末清初以來才逐漸形成的移民社會,沒有龐大的家族依靠,原子化的家庭之間除了少量穩固的血緣親屬外,通過婚姻和擬制血緣締結廣闊的社會關系成為建構家庭社會支持網的重要方式。訪談和地方禮賬分析表明,當地的禮物傳統及其所表達的親屬關系并沒有發生根本變化,紅白喜事中“趕大禮”的一直都是這群嫡親,嫡親之間走動頻繁,無論是親屬數量還是禮物價值都在家庭關系中占據著十分重要的地位,地方俗語“嫡親趕大人情”就表達了當地人對嫡親關系的強調和重視。,其中又以儀式操辦者的同代嫡親禮物最重,超過三代較為疏遠,地方俗語“一代親,二代表,三代四代認不到”就是對這種嫡親關系親疏的形象表達。這也明顯地體現在演出禮物的價格上,出現在同一儀式場合中不同價格的演出禮物,是送禮人根據與收禮人嫡親關系的親疏做出的“禮性”選擇,遵循著“因人施禮”的禮物往來規則。因此,從當地的禮物觀念和實踐看,根據場景和關系選擇不同種類、價值的禮物是不言而喻的“常識”,這種常識就是鄉村內生的“禮俗規則”,符合禮書中對“行禮資藉”(禮物)的大小多少,依據“地”“時”“人”“情節”而制宜的規范。③李安宅:《〈儀禮〉與〈禮記〉之社會學的研究》,上海:上海人民出版社,2005年,第11—12頁。

3.演出禮物的合贈

從五個演出禮物案例中的送禮人數量看,演出禮物幾乎都是合贈之禮④演出禮物的單獨贈禮只是因為沒有其他同等親疏的嫡親可以合贈。,這些禮物合贈者顯然都與收禮人有著同等親疏的嫡親關系。合贈的實現主要通過同等親疏的嫡親之間在贈禮前就演出禮物的類型和價格等進行協商,趕禮時一同前往,演出中所有合贈者的名字都被印制于舞臺背景上并由演員反復口述,而禮賬上合贈者的名字則被并排記錄并以連字符號標注,遵循著禮物往來的集體性原則。從禮物種類看,演出并不單獨成禮,而是與其他禮物一同贈送,演出費用由送禮人平攤,而其他形式的禮物可以合贈也可以單獨贈送,但因送禮人與主家之間親屬關系相同,因此禮物價值大同小異。案例中不僅演出禮物合贈,現金、生日蛋糕、家具、喪葬用品等其他實物禮物也采取合贈的方式。在過去實物禮物時代,合贈的實物不僅要貼條標注或直接書寫所有送禮人的姓名及其與收禮人的親屬關系,還要堆放在儀式現場,是無聲的“宣禮”。當地人表示,合贈禮物不僅是為了平攤高價,更是為了“好看”“姊妹送的都一樣,不會讓誰難堪”“別人看到也好看,表示親戚多、關系和睦”。同等親疏的親戚之間即使不合贈,禮物也應價值相當,而不同親疏的親屬之間則贈以不同的禮物(類型、數量、價值等)以示區分,遠親不能超過近親才合禮節,遵循著禮物往來的不可逾越性。這在演出禮物最多的葬禮案例中展現最明顯,價格最高的樂隊一定是女兒合贈,價格稍低的舞獅是由與死者關系稍遠的嫡親合贈,鑼鼓則由相對更遠的嫡親合贈。演出禮物的合贈表明,當地的禮物往來遵循著集體性與不可逾越性原則,這在“還禮”中也有體現。

(二)演出禮物的接受

演出禮物在儀式最隆重的當天送來并當場消費,演出隊在主家進行的演出活動僅限一小段時間,表面上看似乎演出隊是“突然”出現,收禮人對此只能“被動”接受,而實際上演出禮物的贈送是收禮人提前知曉,甚至與送禮人反復協商、配合的結果。

1.演出前送、收禮人的“協商”

在儀式慶典的籌備階段,是否邀請演出,甚至邀請哪一支演出隊,一般情況下是送、收禮人共同商議的結果,即使不商議,收禮人也提前知曉,是雙方一致同意認可的贈禮行為。首先,收禮人大致能夠通過自家的嫡親關系以及禮物往來記錄預知演出禮物的到來,更常見的情況是在儀式籌備階段,請家(送禮人)會提前告知主家(收禮人)贈送演出事宜。一般情況下,主家會客氣地表示接受,如果已有其他演出,尤其是同類大型演出也會告知請家,雙方就具體的演出時間進行“協商”,以便通知演出隊。在約定演出后演出開始前,送、收禮人都對演出表現出極大的關心,除了協商時間,甚至插手節目安排,因此,他們還會與演出隊反復溝通、協商,直至演出當天。

2.演出中的多方配合

演出當天,當演出隊抵達后,送、收禮人積極提供后勤保障,包括飲食安排,提供休息室和化妝間,組織人員幫忙搬運演出設備、搭建舞臺,儀式主持人還有現金紅包。在最為盛行的“樂隊”演出過程中,送、收禮人還需要集體登臺參與演出中的儀式環節,收禮人還要致答謝詞。演出安排在賓客較多的時段,而儀式則安排在賓客最多的時刻,成功的演出還需要演出方的努力與現場賓客的集體見證和參與配合。演出隊在節目和設備上花心思,演員精心準備節目、鍛煉口才調動現場氣氛,作為觀眾的賓客則參與互動積極配合演員的表演,有的觀眾和送禮人還自備節目。可見,演出禮物的消費離不開儀式當天所有人的積極參與和配合,其中任何一方的缺席都將導致演出的失敗,這將帶來社會關系的徹底破壞。

(三)演出禮物的“還禮”

演出禮物的“還禮”,包括還不還、由誰來還以及怎么還的問題。原則上還禮應該由收禮人進行,而演出禮物是合贈且非唯一的禮物,同時收禮人包括了儀式當事人與操辦者,因此實際的還禮情況較為復雜。送禮人認為:“我們本就是一家人,也是我的父母,(我)請演出就是一起花錢給父母辦事,不需要還禮。”①受訪者:丁俊芬,女性,53歲,時間:2021年12月6日,地點:興文縣大壩鎮六合村丁家葬禮現場。送禮人雖然強調送禮是自己的義務,但收禮人不止儀式當事人還有操辦者,儀式操辦者則認為:“這個也講禮尚往來,是要請回去的,你請一個趕我這里來,下次你辦事我也請一個趕你那里去。”②受訪者:黃從啟,男性,47歲,時間:2021年7月31日,地點:興文縣太平鎮川農村該村民家中。而所謂“還禮”,從原收禮人的角度看也是“送禮”,因此,不僅要參考禮物往來記錄,什么時候送、送什么、送多少乃至如何送同樣要依據儀式場合以及與收禮人的親屬關系確定。從事鄉村演出多年的報道人認為:“還禮是肯定要還的,但不一定是同樣的演出,要根據辦啥事,跟對方是啥關系,以及當時的禮金水平來定。”③受訪者:資深演員胖妹,女性,48歲,時間:2021年9月20日,地點:興文縣山城胖妹演藝公司。葬禮案例中,死者丁某的三位女兒合贈了“樂隊”演出、祭豬等喪葬儀式用品,以及煙花和現金,合計四千余元/家。半年后,丁家大女兒的婆婆去世,丁家姐弟三人合贈了“鑼鼓”演出、喪葬用品、煙花、現金,合計一千余元/家。顯然,兩家的禮物往來在種類、數量和價值上都是不對等的,因為兩家的親屬關系本就不對等,禮節要求自然不同:在丁家葬禮上,丁女是死者的女兒,是儀式操辦者的姐姐,作為丁家最重要的“嫡親”理應按照傳統禮節趕大禮;而在丁女婆婆的葬禮上,丁家姊妹只是死者其中一位兒媳的娘家嫡親,因此,只需按照娘家嫡親禮節贈送相應的禮物。

可見,演出禮物在興文地區的流動表明,禮物依然是對社會倫理階序,即“禮”的表達和維系,是受傳統“禮制”①禮雖含義豐富,但其作為一種行為規范和規則得到學者們的一致認可。近年來,張士閃等研究認為,民間之“禮”(俗)雖與國家禮制有異,但以“禮”規范的鄉村生活實踐同樣是具有地方社會秩序規范意義的文化制度,在這個意義上“俗”也是“制”,禮俗也即禮制。相關研究參見:費孝通:《鄉土中國》,北京:北京出版社,2004年,第71頁;李安宅:《〈儀禮〉與〈禮記〉之社會學的研究》,上海:上海人民出版社,2005年,第5頁;趙世瑜、張士閃主編:《禮俗互動:中國社會與文化的整合》,濟南:齊魯書社,2019年;張士閃:《禮與俗:在田野中理解中國》,濟南:齊魯書社,2019年。(禮俗傳統的制度性規范意義)規范的行為。禮物往來不僅遵循著“因事施禮”的情境性、“因人置禮”區分親疏的禮節性,還遵循著集體性、不可逾越性和不對等性。即禮物行為是送禮人根據儀式性質、與收禮人親屬關系的親疏做出的“禮性”選擇,不僅禮物的場合,具體禮物的種類、數量、價值,甚至趕禮的方式都遵禮規定、依禮而行,是為“禮制性禮物”,這也揭示了一個不同于既往研究呈現的禮物世界。

三、“禮制鄉村”的禮物往來

(一)禮制規約下的禮物動機

莫斯的禮物研究重點在于關注背后的社會,但也一直糾結于對“回禮動機”的追問,并最終將其歸結為禮物之靈“hau”的催促,必須回禮就在于禮物的這種神秘屬性。②[法]馬塞爾·莫斯:《禮物——古式社會中交換的形式與理由》,汲喆譯,北京:商務印書館,2016年,第18頁。物之靈被解釋成為禮物動機,卻因其宗教神秘色彩遭到激烈批判,之后的回禮動機分析趨于世俗化:在馬林諾夫斯基、薩林斯等人是經濟維度的“互惠”③[英]馬林諾夫斯基:《原始社會的犯罪與習俗》,原江譯,北京:法律出版社,2007年,第12頁。和“利潤”④[美]馬歇爾·薩林斯:《石器時代經濟學》,張經緯、鄭少雄、張帆譯,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2009年,第185頁。,在古德利爾(1996)是社會維度“團結依賴社會關系”⑤[法]莫里斯·古德利爾:《禮物之謎》,王毅譯,上海:上海人民出版社,2007年,第110頁。的想象。在地域廣闊、文明復雜的中國社會,閻云翔的研究認為是“收禮的榮譽給送禮提供了一個永恒的動力”⑥閻云翔:《禮物的流動——一個中國村莊中的互惠原則與社會網絡》,第168頁。,而得出這一結論的背景是社會主義實踐帶來的個體化轉型。全世界都有禮物現象,所有的禮物都不是“自行移動”的。川南的個案顯示,除了學者們提出的觀點,截至目前,在廣大鄉村傳統禮制依然用嚴格的社會和文化意義“規定”著人們的禮物行為,禮物的三重義務既是責任,也是權利,這種禮制規定就是禮物往來的動機之一。當與自家有親屬關系的某家辦事時以恰當的禮物表達吊賀是“該有的禮節”,興文人用“該”字表達了這種規定是無需言說的“天經地義”,他們用行動對此做出了明確的回答。禮物的贈送、接受和還禮都是依禮而行,而人們甘愿依循這種并不對等的禮物往來機制則在于孔子“釋禮歸仁”⑦李澤厚:《由巫到禮釋禮歸仁》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2015年,第31頁。的儒家思想,將有著“親親尊尊”等級倫理秩序的禮制執行與每個人的社會角色與自我價值關聯。禮成為完成每個人之所以為人該盡的本分⑧李安宅:《〈儀禮〉與〈禮記〉之社會學的研究》,第16頁。,成為調節和包裝這種等級階序關系的文化機制,使得原本不對等的禮物往來合情合理并得以延續。可見,在此既無神秘或人格力量,也無需經濟理性計算,亦非抽象的社會想象,依照禮制規定進行禮物交換,既成就了個人履行社會角色的基本責任與義務,也維護了倫理社會秩序,就是禮物行為發生的元動機。

(二)禮物的符號意義

從禮物的屬性看,莫斯之后的西方禮物解除了物本身的神秘靈力,但肯定了禮物與人的不可分割性,延續了莫斯的禮物整體觀。20世紀80年代韋納的研究認為禮物具有“某種充盈于人的生命力”①閻云翔:《禮物的流動——一個中國村莊中的互惠原則與社會網絡》,第11頁。,因此禮物仍然是具備送禮人人格靈力的整體概念。即使今天的西方社會,人們花心思挑選禮物被認為是具備送禮人個人特質的物品,對他們而言,現金無需花費任何心思,沒有凝聚送禮之人的“靈力”而無法成為禮物。對比中國社會中的禮物,閻云翔的研究闡明了禮物本身并不具備任何靈力,物與人之間也沒有什么直接關系,禮物只是人與人之間“人情”表達的載體。②同上,第209頁。中國情境中的“禮物”一詞由“禮”和“物”兩個字組成:“禮”是儀式、禮節以及諸如忠孝道德理念的儀禮性表達,“物”是承載著文化規則(禮節)的物質的東西。③同上,第43頁。可見,物之所以成為禮物是因為禮,“禮”才是中國禮物的精髓。然而禮作為一種制度規范性存在,要依附于一定的物質才能得到呈現④關長龍:《禮器略說》,《浙江大學學報》(人文社會科學版),2014年第2期。,在禮之起源的遠古祭祀,除了規范的動作和虔誠的態度外,人們還將一些獨具意義的物品作為犧牲向神靈表達敬意,后世之“禮”的本字“豊”在商代甲骨文卜辭中大多是指具體的器物。⑤參見胡新生:《禮制的特性與中國文化的禮制印記》,《文史哲》,2014年第3期。可見,早期的“禮”便具有物質的成分,禮的表達需要以物為媒介。而作為禮之表征的“物”依然受到禮制規范,具有嚴格的符號意義,通過什么物品將其可視化,在不同時空中都有嚴格的規制。這在過去以物質實物為主的禮物傳統中極為鮮明,什么場合送什么、什么關系送什么是不能隨意選擇的,禮物的種類、數量、價值、甚至顏色、性別等屬性(禮物的“物性”)都有嚴格規定,是民間禮俗生活中嚴格遵守的禮制儀節。在川南的個案中,演出作為一種非物質形態的禮物,彰顯了鄉村禮俗的變遷,禮的物質性在此發展到了非物質的階段,但依然遵循著較為嚴格的符號意義,不同親疏的親屬之間通過不同類型、價格的演出做出區分。

(三)禮物中面子與聲望的雙向收獲

中國傳統社會是講究長幼尊卑的倫理等級社會,既往研究認為等級情境中的禮物往來總是為送/收禮人創造或復制再生產社會地位,因而存在著面子與聲望的單向收獲。川南的個案表明,禮制規約下的禮物往來與個人的社會責任與義務履行相關,禮制鄉村的人情往來不僅具備獲取資源的工具性價值,更涉及熟人社區中每個人社會角色和價值實現的“社會性生存”。在興文地區,紅白喜事熟人聚集的場合是面子和聲譽誕生的公開場域,演出禮物的贈予和消費在眾目睽睽之下進行,接受所有觀眾的評價。訪談中,村民們根據辦事現場是否有演出禮物及其演出效果,對送、收禮人雙方都是有評價的。對收禮人而言,“有人請(演出)是受人尊敬,給(他)面子的行為,請的人多,嫡親就多”“還要看關系處得好不好,有些即使是姊妹,關系不好也不會有人請(演出),關系好又認可對方的為人,請(演出)的就多”。可見,演出禮物事關收禮人做人和為人處事的能力評價。而對送禮人來說,花得起錢邀請動輒近千元甚至上萬元的演出,也是其懂禮知禮、經濟實力雄厚的體現,“那家辦事鬧熱哦,兒女都有出息,女兒給他請的演出花了好幾大千。”可見,演出禮物對送、收禮人來說都具有重要的社會意義。在演出禮物的流動中,不僅收禮人收獲面子和聲望,送禮人按照地方禮制規矩履行贈禮義務也成為彰顯其能力以及遵從倫理禮節的表現,這與傳統的當場“宣禮”意義無二。也因此,演出禮物的送、收禮人會就演出事宜進行協商,積極為演出隊提供服務,在儀式環節參與演出,也才會有送禮人在演出前叮囑演出隊“你們要給我演好哦,出好名還是壞名就看演出了”,演出結束后,也有收禮人對送禮人表示“感謝你們給我敷了面子了”。人情往來在禮俗社會是收獲面子與聲譽的重要方式,無論是送禮人,還是收禮人,他們都通過禮物交往獲得積極的社會評價。禮物交換的意義深深根植于地方道德世界①陸益龍:《后鄉土中國》,第243頁。,在這個范圍內利益追求與社會責任的履行同樣重要,因此,禮制禮物的價值在于它維系著社會生活的秩序。

此外,在演出作為禮物的場景中,來自本村及周邊地區觀看演出的賓客眾多,對演出隊來說不僅是本次演出需要討好的對象,更是將來的潛在客戶。演出隊以此為獲得業務的重要契機,賣力演出賺取口碑聲譽,成為收獲的第三方。

(四)以家庭為單位的復數禮物關系

人類學所研究的“禮物”是一種創造持續社會聯結的文化機制,物的流動帶來的是社會關系的生產、延續及再生產。既往的研究認為,個體行動成為轉型時期改造社會關系網絡的重要力量,禮物交換是個體之間的“一對一契約”②楊美惠:《禮物、關系學與國家》,第146頁。。川南演出禮物的流動則揭示了傳統禮制約束的表達性禮物是一種以家庭為單位,代際延續的復數禮物關系。中國傳統文化對“人”的設計不同于西方的個體自我定義,中國人只有在社會關系中由人倫與集體角色才能實現定義自我。③孫隆基:《中國文化的深層結構》,桂林:廣西師范大學出版社,2011年,第26—29頁。在鄉村社會,一個人要進入家庭才有人倫,依托家庭才能參與、發展和維系人情關系④桂華:《禮與生命價值——家庭生活中的道德、宗教與法律》,第55頁。,個人在婚前依附于家庭,婚后(即成家)接替父母延續家庭的人情往來。顯然,這種禮物的往來常常是以家庭為“行禮”的核心單位,而不是既往研究中簡單的個體間禮物行為。在男性家長權威的中國家庭,禮物的往來可能會以男性家長的名義進行,禮賬上登記的個人代表的是一個家庭而非個體,是涉及整個家庭中由所有家庭成員發散出去的血緣、姻緣、地緣等關系。

川南的個案還表明,禮制鄉村的人情往來是對社會倫理階序的表達,同等親疏的親戚之間禮物相當,不同層級的親屬以禮物的“物性”(種類、數量、價值等差異)“定親疏”。即禮物的表達性是對“差序格局”的維系,而差序格局又是多層的立體結構⑤閻云翔:《差序格局與中國文化的等級觀》,《社會學研究》,2006年第4期。,具備相同親屬關系的群體構成一個層級,不同層級構成整個立體結構,禮物往來遵循著集體性和不可逾越性。如舅舅(們)和外甥(們)的禮物往來,外甥給舅舅的禮物應大致相當,不可偏重其中某位,又或者其中某位外甥的禮物大大高于或低于其他外甥,反之舅舅給外甥禮物也應遵從此理,否則將帶來雙方關系的徹底破壞。這進一步揭示了,禮制鄉村的禮物往來絕不是簡單的一對一單數關系,而是“一對多”“多對一”甚或“多對多”的多元復數關系。

結 語

禮物交換存在于所有地方,盡管未必在所有地方都一樣。⑥[法]莫里斯·古德利爾:《禮物之謎》,王毅譯,第1頁。傳統中國鄉土社會在經歷了革命、改革、現代化等一系列轉型和變遷后,熟人社會確實出現了如一些學者所觀察到的變化:關系網絡開始發生裂變,傳統的倫理道德觀念和價值等正在失去強大的約束力,在禮物交換中表現為更注重實惠利益的“工具性”特征。但這并非鄉村的全貌,這些局部變化并未完全瓦解傳統社會的關系與制度,并不意味著傳統鄉土性的徹底消失。如果說閻云翔所描述的下岬村在社會主義實踐中完全沖破了傳統家庭和禮制規范的約束,那么地處中國西南的川南興文地區演出禮物的流動則顯示了傳統禮制規范的延續。禮制中國語境下的禮物精神是“禮”,具體而言,以倫理組織的傳統中國社會以“禮”規范的是人們之間基于血緣、姻緣等形成的倫理秩序關系,而禮物則被用于表達這種禮制關系。即是說,禮制中國的禮物所表達的是倫理階序的社會結構,禮物實現社會聯接的機制在于以“禮”對人與人之間社會關系的規范。在川南個案中,禮制規范下的演出禮物表達的是受地方社會重視的“嫡親”關系親疏,盡管物質形態的“禮”在此發展到了非物質的階段,但對用于表達倫理親疏的演出禮物有著同樣嚴格的符號意義規定。

可見,雖受外部環境變化的影響,“禮尚往來”“親親尊尊”等傳統思維觀念和行為規則在今天仍然影響著我們的生活,傳統禮制依然延續著中國的鄉土本色。鄉村生活中的禮制規范依然是建構地方社會秩序的重要力量,傳統禮制將人們安適在各自的社會生活中,社會秩序得以可能,成為幾千年來中國社會穩定的基礎。