論現代漢語反義詞及其不平衡

蔣文琪

一、反義詞概述

(一)反義詞及其特征

1.反義詞的概念

反義詞,通俗地講就是語法意義相同,詞匯意義相反的詞。比如人們常常說的天和地、高和低、生和死、成功和失敗、光明和黑暗等。

2.反義詞的特征

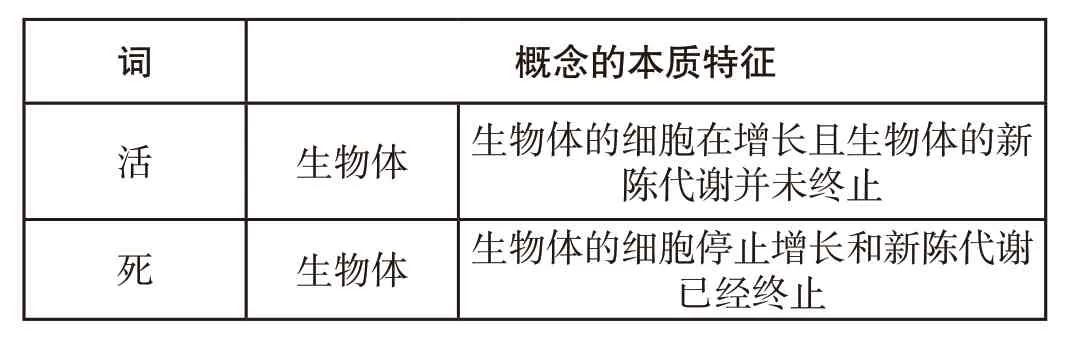

根據葛本儀先生在《現代漢語詞匯學研究》中的論述,現代漢語反義詞的特點表現在詞匯意義的主要義素和詞匯本身的概念特征的提取這一方面,反義詞之間的主要義素和它們相應的本質特征之間是相反的、相對的,而這恰恰構成了現代漢語反義詞的根本內容,并且葛本儀先生在書中列舉了一個大家都非常熟悉的例子作分析(如下表)。

?

?

從這個例子中可以看到,活和死,這一對反義詞,由詞義主要義素和概念的本質特征組成,它們的主要義素都有一個相同項,就是“生物” ,概念的本質特征也有一個相同項,就是“生物體”,這說明了它們有共同的上位意義和特點,這也是反義詞的一大特征;但是反義詞本身還有各自獨特的特點,比如這個例子中活的主要義素還有“有生命”,死的主要義素還有“無生命”,這也形象地反映出反義詞正是因為這一區別才構成的相對。由此,人們知道了,反義詞在概念范疇上有一個共同的上位意義和概念,但是它們又有各自的特點,與對方形成對立,從而造成意義上的對立,這二者總起來構成了反義詞的意義內容。這就是反義詞的本質特征,也是我們研究的根據。

(二)反義詞的兩種類型

上面已經講過反義詞的本質特征,反義詞有一個共同的概念范疇,而反義詞之間的意義對立表現在它們共同之外的本身獨特特點上。從反義詞的邏輯基礎方面研究,反義詞是客觀現象的對立矛盾在詞匯意義上的反映。正因為如此,反義詞其實表現了一對具有反對關系、對立關系的抽象概念,而這兩對關系是表現在邏輯基礎之上的。因此,人們根據這一邏輯基礎,把反義詞分為絕對反義詞和相對反義詞兩種類型。這兩種類型都是從概念范疇出發進行研究與分析,從中獲得理論知識。

1.絕對反義詞

絕對反義詞(相反詞),是概念上具有矛盾關系所形成的反義詞,它的特征是一對反義詞所表示的概念之間并沒有其他中間概念的存在,它們所表示的意義是完全相對的,一旦你肯定一個詞這一方面的意義,相應的你必須要否定另一個詞這一方面的意義,兩者并沒有先否定誰、再否定誰這一順序。沈家煊(1999)談到,相反詞中的“相反”就是在一個概念域內,非A即B,非B即A,只有兩頭,沒有中間,概念域因此不是一個連續體。因此,絕對反義詞不能進行比較。如“生”和“死”,在“生”和“死”之間并沒有存在中間概念,人們不能說他既生也死,但是人們可以用在前面加否定詞,用不生不死表現一個人現在的處境很艱難,心里很苦惱。人們也可以說不死不生,這兩者誰放在前面都可以。再比如“動”和“靜”,也是同樣的道理,同樣類似的,人們不能說他現在處于一個既不動又不靜的尷尬處境中。絕對反義詞有一些是動詞,有一些是形容詞,如:死——活、成功——失敗、對——錯等。

2.相對反義詞

相對反義詞(相對詞)也可以從概念范疇方面表示,它是概念上具有相對關系所形成的反義詞,它的特征是一對反義詞所表示的概念之間有其他中間概念的存在,它們所表示的意義并不是完全相對的,一旦你否定了這個詞的意義,并不一定就肯定另一個詞的意義。對于“相反詞”,沈家煊先生(1999)也談到:它們內部也不一致。“干凈——臟”是“相對詞”,它們可以受程度副詞的修飾,可以說“很臟”“很干凈”,但是它們與一般的相對詞,“長——短”“大——小”等有點不一樣。試比較以下兩句話:

(1)這地不干凈,但也一點不臟。

(2)這條繩子不長,但也一點不短。

這說明了“不干凈”意味著“至少有一點臟”,而說“不長”時卻沒有“至少有一點短”的意思。

以上這兩種類型的反義詞都是根據它們之間是否還有中間概念進行判定的。但是人們很清楚,無論是絕對反義詞還是相對反義詞,它們都是表示一種對立統一的關系,它們的意義都是相互依存而存在的,少了哪一方,都是不可以的。就像“動”與“靜”一樣,沒有“靜”,談不上有所謂的“動”,它們是互相依存的,這也給了人們一個啟示:只有處于一個共同上位概念范疇之內,同時它們的關系是既對立又統一的,人們才把它們看作反義詞。同時,無論是“相對詞”還是“相反詞”都沒有一個確定的界線,因此沈家煊(1999)談到的“相反詞”可以看作一種特殊的“相對詞”。

二、反義詞的不平衡性

(一)不平衡性的表現

在構詞方面,反義詞存在著種種不平衡現象。呂叔湘先生(1984)曾經談到,世間的萬物名稱,一般是有“大”必然有“小”,如“大麥、小麥”“大腦、小腦”“大人物、小人物”“大年夜、小年夜”,可是有不少名稱是只有“大”沒有“小”,如“大門”“大掃蕩”“大排檔”等。

在造句方面,反義詞存在著種種不平衡的現象,下面以“長——短”“深——淺”造句為例:

(3)這條繩子八米長。(這條繩子八米短。)

(4)這口井八米深。(這口井八米淺。)

在蘊含的詞義多少方面,反義詞也存在著種種不平衡現象。呂叔湘先生(1984)談到“舒服”與“不舒服”蘊含的詞義并不對等,“舒服”指的是身體或者精神上感到輕松愉快的意思,“不舒服”除了跟這個意思相反以外,還表示跟“沒有病”相反。比較下面兩句話:

(5)工作了一天,躺在床上真舒服!

(6)工作了一天,有點不舒服。

同樣的,還有很多反義詞也有這樣的特點,比如:“對”的反義詞是“錯”,而“沒錯”卻有“的確,確實”的意思等。

在使用頻率方面,反義詞也存在著種種不平衡現象。鄒韶華(1993)通過對《現代漢語頻率詞典》最常用的1000個積極意義與消極意義對 立的反義詞頻率進行統計,結果得知“大——小”類反義詞頻率比為78∶22,“好——壞”類反義詞頻率比為87∶13。由此可以得知,反義詞在人們日常使用過程中并不是“一視同仁”的,存在嚴重的不平衡現象。

在詞義發展方面,反義詞也存在著種種不平衡現象。詞義的發展總是離不開現實生活的發展,詞義的產生總是單一的,并且是形象具體的,但是隨著社會的發展,詞義已經滿足不了人們的使用,由此,詞義開始發生轉變,產生了多義,并且是抽象概括的,反義詞也不例外 。例如“里——外”這一對反義詞,“里”一開始指的是具體的方位,“外”也是指具體的方位,但是隨著社會的發展,產生了一些與“里”組合成的抽象的詞語,如“夜里”“節日里”這樣表示時間的詞語,而“外”沒有相應的“夜外”“節日外”的詞語,這表明了,“里”的意義已經由具體的方位變成了抽象的方位,意義發生了延伸。

在詞語有無標記方面,反義詞也存在著種種不平衡現象。沈家煊(1999)談到了反義詞的有標記項和無標記項,其中對于“大——小”類和“好——壞”類,用“有多+A”來提問,A為“大”時為中性問,A為“小”時為偏向問,因此,“大”是無標記,“小”是有標記的,同理,“好——壞”類也是如此。這是運用標記理論來看待反義詞的不平衡現象的。

(二)不平衡性產生的原因

反義詞不平衡性產生的原因,有不少學者專門進行過研究,如王麥巧(2002)的《反義詞的不平衡現象及其他》探討了三方面的原因,指出不平衡與人們的心理活動密切相關,從心理學的角度進行闡釋;趙平分、曹衛紅(2006)的《漢語反義詞不平衡現象及文化闡釋》探討了不平衡的三種類型,把反義詞的有標和無標列為影響不平衡性的重要因素,其中的創新點在于從文化學的角度進行闡釋,指出漢民族特有的思維模式和世界觀是造成反義詞不平衡現象的主導因素;沈家煊(1999)的《不對稱和標記論》中對反義詞的不對稱和利用標記理論,從邏輯、認知、評價、常規四個方面進行解釋。本文將整合這些觀點,從認知、語用原則、社會文化等角度,更加深入探討不平衡性產生的原因。

反義詞的不平衡性與人們的認知有著密切的聯系。王麥巧(2002)也闡述過,一般來說,人們會對新鮮的、刺激的事物感興趣,一個事物極為吸引眼球,人們就會高度注意這類事物,相應的對它相反的事物,就沒有那么大的興趣與注意力。比如:在舉行運動會時,人們大部分關注的并不是跑得最慢的那一個,而是關注跑得最快的那一個。因此,“快”與“慢”在使用頻率上也就有了差別。再比如:人們在鉆井的時候,看到井很深,會吸引人們的注意力,而人們對于鉆得淺的井就沒有那么大的興趣,所以“深”與“淺”的使用范圍也就出現了差別。認知上的不平衡有著生理基礎,Johnson(1987)也說明了認知與我們人體有著密切的聯系。比如“上——下”這對反義詞,我們人體的眼睛處于上部,因此,我們看到的視野稱之為上,是自然而然的,不需要說出來,是意料之中的,而眼睛下方的視野稱之為下,是需要我們做一些動作才能感知到,是需要說出來的,這也導致了我們在造句時的不平衡現象。例如:

(7)他在房頂上曬麥子=他在房頂曬麥子

(8)他在房頂下避雨≠他在房頂避雨

曬麥子,總是在房頂上,避雨總是在房頂下,但是,“上”可以省略,是在意料之中的,而“下”卻不能省略。沈家煊(1999)談到,如“上、前、里、來”等表示正向的詞可以看作心理計算上的一個“缺省值”,在沒有特殊規定的情況下就以這個值為準。

反義詞的不平衡性與語用原則有著密切的聯系。語用原則包括“合作原則”(Grice1967)和“禮貌原則”(Leech),其中“合作原則”中的“適量準則”對反義詞的不平衡性有著影響。例如:黃國營、石毓智(1993)用“有多+A?”和“A+嗎”這兩種問句,區分“中性問”與“偏向問”。比較下面四組對話:

(9)這個房子有多大?很大/很小。

(10)這個房子有多小?很小/不小,很大。

(11)房子大嗎?很大/很小。

(12)房子小嗎?很小/不小,很大。

(9)(11)中是不預設房子大或者小,而(10)(12)是預設房子是小的。所以用“大”的問句是中性問,用“小”的問句是偏向問,除此之外“好——壞”“厚——薄”“長——短”等反義詞也是如此。而“適量準則”要求說話人在交際過程中要說與交談有關的話題,既不要漏掉信息,也不要說過多的信息,因此,說話人在交際過程中一般使用表示“大”“好”“厚”之類的中性問反義詞,它是不需要先設,也有益于受話人的回答。反之,使用“小”“壞”“短”之類的偏向問反義詞,受話人只能肯定說話人的先設,或者需要否定先設。相比之下,更傾向于中性問的反義詞造成了反義詞的不平衡現象。

社會文化與反義詞的不平衡性有著密切的聯系。趙平分、曹衛紅(2006)從文化學的角度進行探討,語言是文化的符號,文化是語言的管軌。有些漢字造詞的次序就遵從“君君、臣臣、父父、子子”的倫理思想。例如:母女、父子、主仆、君臣等,這些詞語語素次序是不能顛倒的。

三、結語

現代漢語反義詞的研究已經經歷了半個多世紀,諸多專家學者對反義詞研究仍然興趣不減。但是反義詞是一個很復雜的詞匯系統,它既受共同的概念范疇的限制,也擁有屬于自己的詞匯特點,這也是區別同義詞、近義詞的一個特點。近年來學者們研究的重點主要集中在反義詞的不平衡性,但還有很多需要做研究的地方,比如不平衡性還具體表現在哪些方面,是否還受到其他方面的影響等。這篇論文就是在前人研究的基礎上,分析、討論有關反義詞的各種特點、現象、原因,希望對以后的反義詞深入研究有所幫助。