蒙古高原傳統游牧形態的考古學觀察

賈偉明 叢德新

(1.河南大學歷史文化學院 2.中國社會科學院考古研究所)

〔內容提要〕 地處歐亞草原東部的蒙古高原是游牧經濟分布的主要地區之一,對這些傳統游牧經濟狀態的分析,會極大地促進史前游牧考古研究的深入開展。一直以來,游牧業始終是高原的主要經濟形態。千百年來,牧民根據自然資源來決定其游牧的具體方式。這種傳統的游牧方式是有規律可循的。例如,游牧范圍是固定的,各季節的牧場不僅是固定的,而且冬季的牲畜圈是固定的保暖建筑,長年沿用,牧民和牲畜在幾個牧場之間隨季節移動。表面上看,游牧是在不斷移動,但草場、牲畜圍欄、墓地、巖畫,甚至是有些居所都是固定不動的。詳細解析這一動一靜的現象,可以拓寬中國游牧考古學研究的領域和內涵,促使我們在田野考古實踐中,有意識去發現和判定游牧遺跡及其屬性。

歐亞大陸地域遼闊,一些地區天氣極端,環境脆弱,如高緯度的歐亞大草原、內陸的沙漠、戈壁地帶和大面積的高原等,植被稀疏,氣候干旱,降雨量少,冬季極端寒冷。居住在此的人們為了適應這種極端環境,創造出了與農業聚集區不同的游牧、畜牧經濟。肇端于史前,這里的人們從事著以游牧為主、兼營農業和漁獵的生業,世代繁衍生息,創造出了豐富多彩的游牧文化和燦爛的游牧文明。

文明是多元的,越來越多的考古研究表明,僅以農業社會為對象來概括人類文明是不全面的①。隨著人類學、民族學和考古學研究的深入,對農業社會以外的如采集、漁獵、畜牧、游牧等各種不同類型社會的研究逐漸得到了重視。如今,史前游牧經濟的產生、發展,游牧文明與農業文明的互動,游牧社會對世界文明的貢獻等,已成為考古學研究的重要課題。開展與史前游牧考古密切相關的現存游牧社會的深入考察,是深入開展史前游牧考古研究的基礎之一。了解傳統游牧是如何利用季節性草場,如何安排轉場路線及設置營地,如何提高畜牧業產出等方式與內容,是探討游牧社會賴以生存的畜牧經濟的重要途徑。對這些最基本的問題了解越深入,才越有可能對史前游牧社會的發展變化做出科學的判斷。

另一方面,游牧考古一直面臨著不斷的挑戰,以往學界在“游牧”這個基本概念上的分歧,直接影響到游牧考古的深入開展。我們一貫提倡使用季節性轉場放牧(transhumance)闡述游牧經濟。因為到目前為止,作為經濟形態的表述,游牧經濟還沒有超出季節性轉場放牧的范圍②。傳統上,有很多研究者將歷史時期的游牧社會通稱為nomadic society,其游牧特點是大規模、遠距離的遷徙,根本不同于短距離、小規模的季節性轉場放牧的游牧經濟(transhumance)。在這種觀點下,強調馬的使用和騎馬術的掌握,強調大規模、遠距離的遷徙放牧離不開馬的使用。在相當長時間里,幾乎沒有人去質疑這種經常性的、大規模移動式的游牧經濟的可信度,盡管考古學和民族學常常提供相反的證據。例如,國外學者對里海地區的斯基泰游牧社會的研究結果表明,當地居民是土生土長、且長年居住在那里,并不是那種自遠距離遷徙來的③。考古學家對哈薩克斯坦塔爾加河流域的考古研究也表明,那里居住的所謂游牧人——塞人不僅定居、放牧,還有相當比例的農業生產④。

“游牧”首先是一個經濟形態的概念,是相對于農業和其他漁獵等的經濟形態而存在的。之所以稱為游牧社會,是因為這個社會主要是以游牧經濟為基礎的,而游牧經濟的核心是指“在一定區域內隨季節移動的轉場放牧”。大規模、遠距離的遷移的確存在于游牧民族的歷史中,不過那主要是指特殊狀態下(如戰爭、自然災害等)人口大規模的遷徙,一旦到達了目的地(相對長期的定居地),就會采取適合當地環境的經濟方式,或季節性轉場放牧的游牧,或半農半牧等形式。游牧經濟產生的初期,盡管沒有馬或掌握騎馬術,但在環境條件允許的情況下,具備一定規模的牧民組織或部分牧民實行隨季節轉場,是可以辦得到的。這種轉場游牧實現了對草場利用的最大化,有效促進了牧業生產。當然,游牧經濟的方式具有多樣性,各地游牧的具體方式是不盡相同的,甚至在一個小區域內的各個家庭,可能也存在著差異。一個較大的區域內,如蒙古高原,不同地形如山地、草原和戈壁,其游牧方式也不盡相同。了解這些不同的傳統游牧方式,是解開史前游牧經濟、游牧社會產生和發展之謎的鑰匙。本文從史前考古研究的視角出發,以蒙古高原為研究范圍,試圖梳理出各地區不同的傳統游牧方式,以加深對傳統游牧方式的理解,為史前游牧考古研究提供參考。

一、地理概況和游牧的回歸

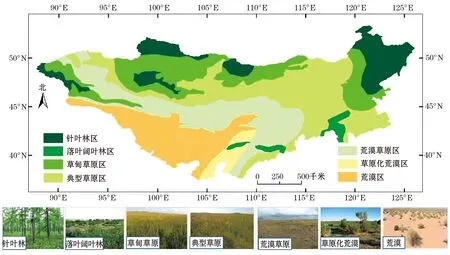

歐亞草原東端的蒙古高原屬于亞洲的內陸高原,西起阿爾泰山脈的東側,東以大興安嶺為界,南到陰山山脈,北至薩彥嶺、肯特山、雅布洛諾夫山脈一帶,包括今天的蒙古國、俄羅斯貝加爾湖的南部和我國北方部分地區。蒙古高原在我國境內橫跨東北三省的西北部、內蒙古自治區和寧夏回族自治區全部及河北、山西、陜西、甘肅省的北部。高原東西最長處約2380千米,南北最寬約1500千米,平面呈東西向延伸的葉狀,東西狹窄,中間厚寬,總面積約260萬平方千米。高原地勢西北高,東南低,最低處是我國內蒙古自治區的呼倫貝爾一帶,大約海拔800米。高原的西、西南和北部多山,中部和東部是大面積的丘陵,整體平均海拔約在1580米⑤。高原屬于典型的溫帶大陸性氣候,遠離海洋,氣候干燥,冬季寒冷漫長,夏季炎熱短暫,降水稀少,晝夜溫差大。年降雨量除了山地外,大部分地區在200毫米以下。從東北到西南依次分布著草甸草原、典型溫性草原、荒漠草原和戈壁等生態景觀 (圖一)⑥。這種自然環境,除了在一些河谷低地及南部農牧交錯地帶存在農業種植外,所能支撐的主要經濟形態是畜牧業-游牧。同時,高原地域廣闊,環境資源各地不盡相同,牲畜習性也各異,凡此,都會影響到游牧的具體方式⑦。

圖一 蒙古高原的植被分布(引自秦福瑩:《蒙古高原植被時空格局對氣候變化的響應研究》,2019 )

由于歷史上的各種原因,保留至今的傳統游牧經濟已不多見了。現在所見的傳統游牧活動,多是近幾十年來對曾經的傳統游牧方式的一種恢復。例如,由于20世紀初蘇聯的影響,蒙古國實行定居式放牧,從而改變了原來的傳統游牧方式。到了20世紀80年代,很多牧民又回歸到傳統的游牧。相比之下,我國內蒙古自治區在改革開放初期時相對變化比較小,盡管傳統的游牧方式也受到了不同程度的改變,但由于實行了“草畜雙承包制”,傳統的季節性轉場的游牧方式有了相當程度的保留。不過,由于經濟的發展,目前畜牧業逐步實現向現代化畜牧的轉變,傳統游牧的因素也日漸式微⑧。

值得慶幸的是,無論現代社會所產生的影響如何,今天恢復的游牧方式與往昔的傳統保持了很高的連續性⑨。一旦給牧民機會,這種傳統游牧方式便會很快得到恢復,甚至連季節性牧場的區域和營地的位置也與過去相同,給調查和研究帶來了新的契機。近幾十年來,隨著人類學家,特別是民族考古學家,例如Jean-Luc Houle⑩、Joshua Wright、Natasha Fijn和Francesca Lugli等人有意識地開展了對蒙古高原史前畜牧業、游牧的民族考古學研究,使我們對傳統游牧方式有了真實的了解,而且人們普遍認識到,盡管經過了歷史變遷,經歷了不同定居政策的影響,但早期民族志學所記錄的傳統游牧方式與今天所觀察到的沒有太大變化。這種情況與中國社會科學院考古研究所新疆博爾塔拉河青銅文化項目組在新疆維吾爾自治區開展的社會學調查的情況相類似。伊犁河流域和新疆其他地區的傳統游牧轉場,巴音布魯克草原的季節性游牧,與18世紀末的裕勒都斯草原(今巴音布魯克)的土爾扈特蒙古族游牧方式如出一轍。日本學者吉田順一指出,20世紀50年代,盡管實行了集體所有制的改造,但無論是蒙古國,還是中國的內蒙古地區,都還保持著近乎于傳統游牧的自然狀態,存在固定區域的四季牧場。這個現象充分說明,許多地區的傳統游牧方式是經過當地牧民千百年的長時間實踐積累的結果,是對本地氣候、環境資源深入了解之后得出的最有效的利用方式。在現代化、類似工業生產的大規模集約式畜牧方式出現之前,這種傳統的游牧方式是高原地區增進畜牧產出的最佳方式。盡管這種方式也會隨著本地的氣候、環境資源波動的情況出現相應的變化,但隨季節性的轉場放牧的根本核心沒有變。這種傳統的季節性游牧方式,經過千百年的實踐后幾乎固定下來。所以說,現代游牧民族對傳統游牧方式的堅持,為開展史前游牧民族考古學研究提供了回溯的渠道,具有重要的學術意義。

二、高原傳統游牧分區考察

蒙古高原根據地形、地勢劃分,基本分為山地、戈壁、干旱草原和草甸草原四個大的區域,這四個區域都存在傳統游牧經濟。山地主要分布在高原的西、南和北面,由西—西北的較大的阿勒泰主山脈,戈壁阿勒泰山脈,北偏西的杭愛山、薩彥嶺山脈,北部邊緣的肯特山,以及南部的陰山山脈,還有東部邊緣的大興安嶺山脈組成。戈壁地帶包括蒙古國的戈壁阿勒泰省、中戈壁省、南戈壁省和東戈壁省,以及我國內蒙古西部的阿拉善盟一帶。干旱草原指的是分布在杭愛山脈東北的山前丘陵地帶,平均海拔2414米,山上覆蓋著針葉林,夏季氣溫高,冬季十分寒冷。由于蒙古高原西北高東南低,從西部山脈海拔2500多米向東降至戈壁干旱草原地區的1500米,而到最東端的蒙古國東方省和內蒙古興安盟、呼倫貝爾湖地區,更降至650米上下,屬于低地草原,也就是草甸草原。

(一)山地游牧

首先來看杭愛山的例子。2005—2007年,Jean-Luc Houle對這一地區做了詳細的考察。該地區俄羅斯學者Simukov曾在20世紀30 年代做過工作。Simukov把這里的游牧方式稱為“杭愛系統”,即7~8 千米的短距離季節性轉場放牧,冬季在較高海拔的山坳,夏季在距離冬季牧場幾千米的、開闊的河谷低地,春、秋季則在冬夏牧場之間。盡管Jean-Luc Houle 考察的時間是21世紀,但他所看到的和70多年前Simukov描述的相似。當地牧民仍然遵循著當時每年兩到四季的季節性遷移放牧,其中基礎營地是夏季和冬季。夏季營地位于距山麓約4~5千米的哈努伊河邊或其附近,冬季營地往往位于地勢較高的山腳下的山坳。春季營地則通常位于兩者之間,略接近冬季營地。據當地的牧民的敘述,好的冬營地一定是可以免受冷風侵襲,且有暴露的草叢;好的夏季營地應是平坦、靠近大型水源(即河流或湖泊)的地方(圖二)。

圖二 杭愛山地四季牧場示意圖(引自 Jean-Luc Houle 2010,第26頁)

一般來說,牧民會年復一年地使用相同的季節性營地,特別是冬季營地。除蒙古包是臨時搭建外,冬季營地的牲畜圍欄、儲物棚等都是固定建筑。母畜及幼崽有單獨的固定圈舍,在地面上鋪上一層綿羊或山羊的糞便顆粒用于保暖,圈舍有的有頂棚。牧民在秋季時就備好的草飼料會被存放在畜舍的棚頂,以便在冬季使用。春季和秋季營地位置也是固定的,但其建筑相對簡單些,如木構的簡易牲畜圍欄,使用一個多月就會搬遷。夏季營地也是固定位置的,如當地牧民Naraa對Fijn說,她家的夏季營地已經使用了30多年,其中半永久的牲畜圍欄也一直有固定的位置。由此看來,即使是夏季營地也會是固定的地點。

除杭愛山地外,北部山地也存在類似的情況。日本學者吉田順一記述,那里存在四次季節性轉場,冬季牧場在山谷上部,積雪被風吹走,草可以露出來,而夏牧場選在比冬牧場低的平坦山谷低地中。這里轉場移動的次數在每年10次以下,即在四季牧場之間存在一些短期過渡性的臨時牧場,每一牧場停留幾天、或幾周。這種情況和新疆溫泉縣的蒙古族牧民的轉場相似,因為這幾個地區都是山地放牧。

根據西班牙學者Cecilia Dal Zovo的報道,高原西部阿勒泰山的東坡的游牧方式也與上述相近。那里也存在隨季節的轉場游牧,有比較固定的四季營地。牧民非常重視多年連續使用的冬季營地,特別是那些多年使用的牲畜圈尤為重要。其中積累了多年的糞便堆積,具有一定的保溫作用。那些臨時搭建的蒙古包會有意建在這些糞便堆積之上。 Cecilia還發現,即使是春季營地的蒙古包,也會將壓實的牲畜糞便做成的坯塊鋪在地面,以此來保暖,這和Lugli所看到的轉場營地情況十分相似。這些營地常常和古代遺跡混雜在一起,說明古代和現代牧民對營地的要求是相同的。阿勒泰山東坡的冬季營地中的牲畜圈很有特點,是用石頭壘砌的永久式建筑。 其實,阿勒泰山地的游牧方式和營地建造還可以參考我國新疆阿勒泰的哈薩克族的四季三地轉場,固定牧場和固定的冬季牲畜圈。

屬于山地游牧的還有大興安嶺西南端的赤峰地區。色音認為,清代之前翁牛特旗的蒙古族牧民設置春、夏、秋、冬四處營地,應與上述的季節性轉場放牧相似,即由于這一地區是農牧交錯地帶,清乾隆年之后遷入很多漢族農民,農業土地的開發,大大縮小了草場的面積,從而改變了當地牧民的傳統四季游牧的方式。

(二)戈壁游牧

位于高原西南端的內蒙古阿拉善盟,地處戈壁,2/3的土地被沙漠覆蓋。清代當地牧民放牧也是季節性轉場的游牧,有固定冬夏營地。春季一般在冬草場,而秋季則在夏草場放牧,即四季節兩個營地。《蒙古族社會歷史調查》記述,當代的牧民基本上是“定居放牧”,但同時也談及了夏季牧場和冬季牧場。可見這個“定居放牧”應該指的是牧民有固定居所,但仍然隨季節游牧,而不是一年四季固定在一個牧場。書中特別談到了牛馬不設圈,卻強調了冬季建造羊圈的重要性。有的牧民家的羊圈是祖父、曾祖父時留下的,已經使用了一二百年。羊圈一般用羊糞做的坯塊壘砌而成,每隔3~5年要修整一下。

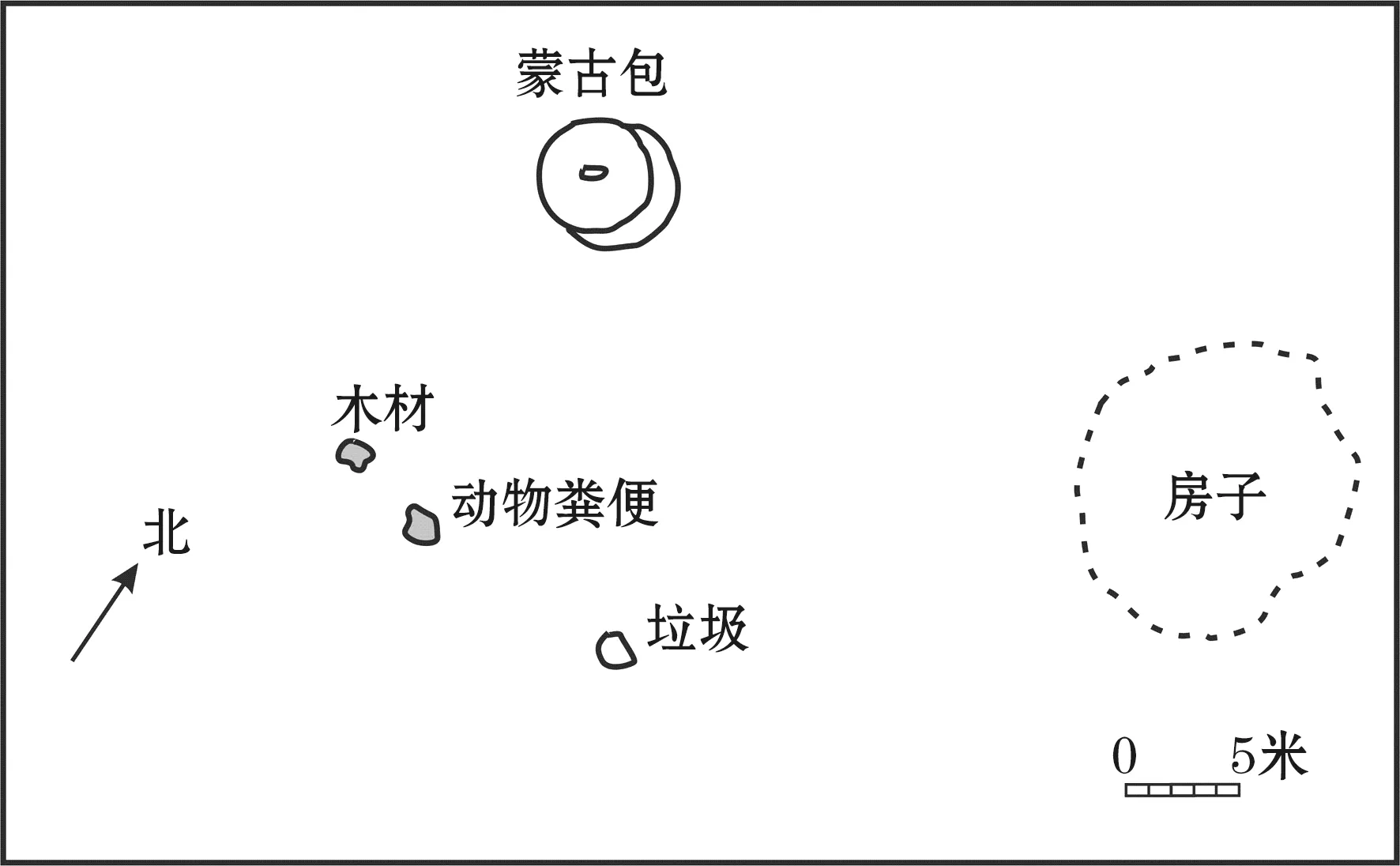

蒙古國的戈壁地區也實行季節性游牧,這就增加了上述清代阿拉善盟的季節性轉場游牧的代表性。2002年,Francesca Lugli對蒙古國戈壁地區開展了民族學調查。她發現這里是蒙古國最熱的地區,基本上是沙漠化的戈壁荒灘,與內蒙古阿拉善盟的情況類似。在四季游牧中,夏秋牧場一般選在山谷或綠洲,而為了保證足夠的草料和水源,在整個夏秋季節里,他們需要不間斷的移動,因而沒有固定的營地和牲畜圈。Francesca Lugli指出,這樣相對移動次數較多的情況下,可能的遺跡是幾個圓形蒙古包的痕跡及一小堆動物糞便和類似的垃圾堆-灰燼等

的堆積(圖三)。陳祥軍在中國新疆阿勒泰做調查時也發現過這樣的灰堆,當地的牧民說,日常燒的灰燼會掩埋在一個地方,類似于宣示領地的標記。

圖三 戈壁的夏季營地 (據Lugli 2011年重繪)

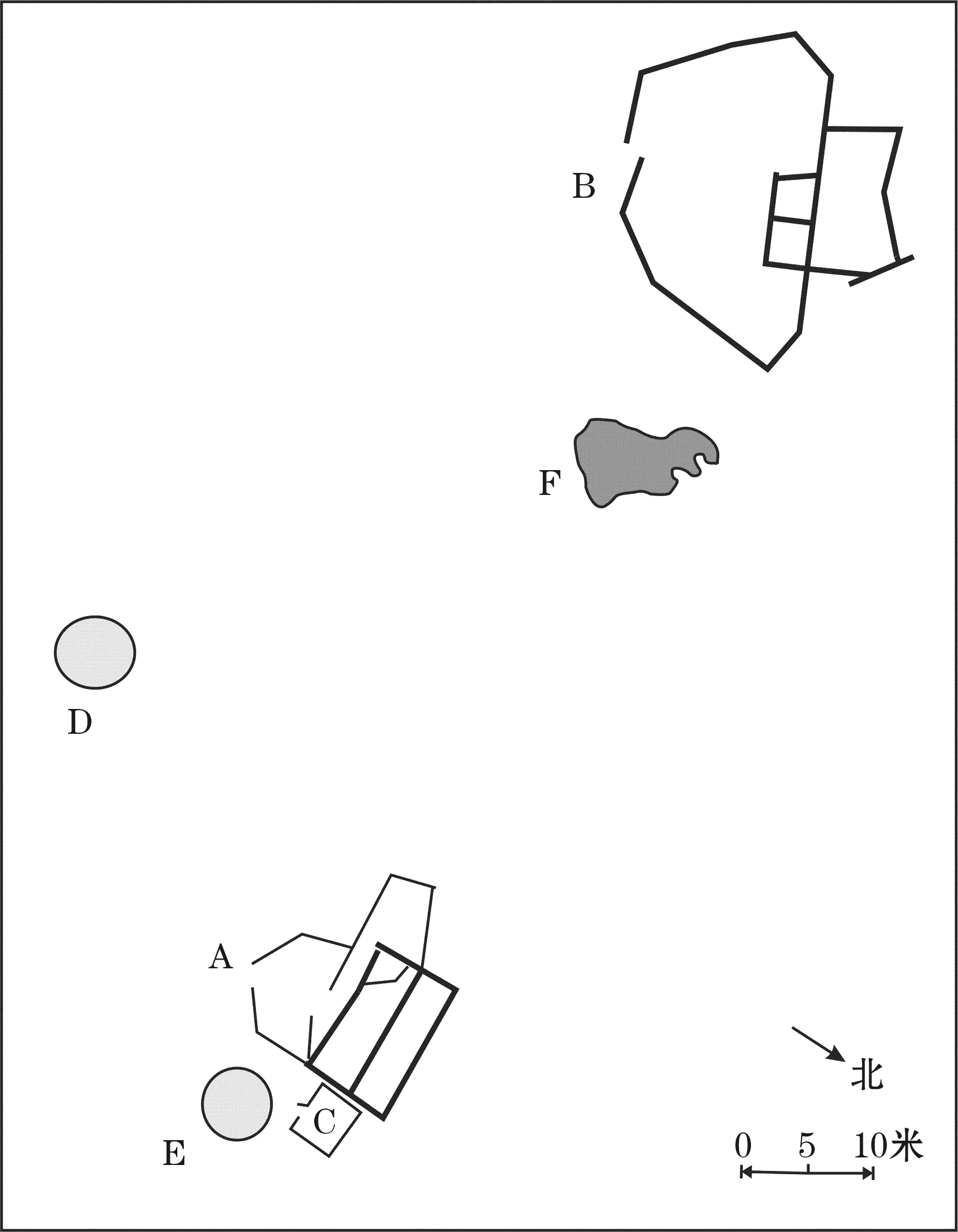

蒙古國的戈壁地區冬春季牧場是非常固定的,一般位于山坳中,可以很好地抵御西伯利亞的寒風。每戶牧民長年重復使用同一個冬春季營地,在Lugli的調查中發現當地羊圈有的已經至少使用了62年(圖四)。盡管牧民自己仍然居住蒙古包,但伴隨過冬的牲畜圈是用石頭、積累的動物糞便和木材壘筑的。這種固定壘砌的牲畜圈并不是季節一過就拆掉,而是每年都會修整加固,以便冬春季到來時繼續使用,年復一年,同一個牲畜圈得以重復利用。如有牧民離開移居他鄉,當地牧民會繼續使用其留下的冬春季牲畜圈。這種石頭、木材和牲畜糞便壘砌成的、永久式的牲畜圈,如果不是人為

圖四 戈壁的冬季營地總面積約3150平方米,A、B、C.蒙古包(A祖父母居住,B家人和其他親屬,C幼小動物);D.存放食物和雜物的木建筑;E.石頭、干糞坯和木頭壘成的牲畜圈; F.繩子連接的拴馬樁; G.石堆和糞便;H.垃圾區;I.牲畜糞便存放處(據Lugli 2011重繪)

破壞,即使是廢棄了,經多年風吹日曬,自然風化后仍會有一些遺跡保留下來。從考古的角度來說,地面上就會發現一些石頭形成的遺跡,這與新疆溫泉縣發現的青銅時代的游牧遺跡的情況非常相似。

(三)干旱草原游牧

高原中部偏北分布著較高海拔的干旱草原。Francesca Lugli對該地區做調查時發現,這里牧民一年也有四次遷移,冬春季(濕季)到海拔稍高的山谷,夏秋季(旱季)則到河谷平坦的地方。夏季營地中蒙古包和牲畜圈的地點是不固定的,其他地區類似,遺跡很難保留下來。冬春季營地是永久性地固定在一處,年復一年重復使用,建筑形式與戈壁營地類似(圖五),其中除蒙古包是臨時性、可移動的建筑之外,其他的包括儲藏室、母羊圈和一般牲畜圈都是以圓木用“木刻楞”方式建造成。牲畜圈會分隔成若干區域,中部偏北(后)的小部分屬于母羊和幼羊的區域會有篷蓋封頂,其他區域是露天開放的。當地牧民有個習俗,在永久離開這里時,會把這些固定的儲藏室和羊圈留給后來移居至此的牧民。所以,這些儲藏室和羊圈會一直沿用下去,這種情況的確為考古調查發現古代游牧民的冬季居住址給出了重要的提示。

圖五 干旱草原冬季營地平面圖A、B.木結構牲畜圈 C.小木屋 D、E.蒙古包 F.動物糞便和一堆廢棄物(Lugli 2008)

(四)草甸草原游牧

高原東端的蒙古國東方省和內蒙古興安盟、呼倫貝爾地區屬于低海拔的草甸草原分布區。對這里的游牧研究,除了少量的像蒙古族學者阿拉騰嘎日嘎、日本學者吉田順一做的實地考查外,多是基于日偽統治時期的檔案記載。

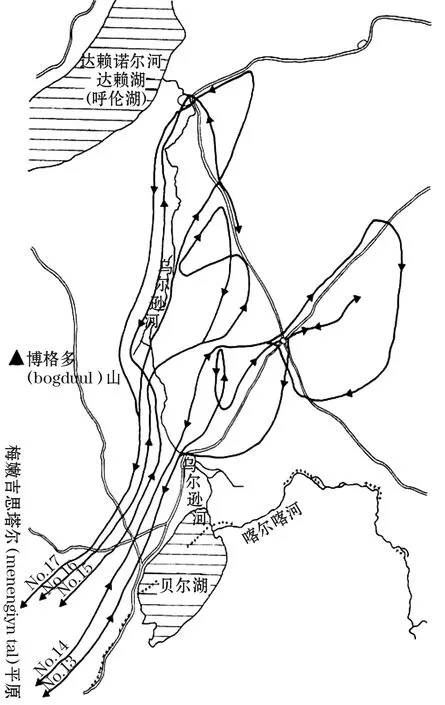

王建革根據日偽檔案記載,認為呼倫貝爾地區游牧的特點是有一定的范圍,叫“游牧圈”,“游牧圈”也要分為冬營地和夏營地。這一點與其他地區無異。但是,這里的季節性游牧移動頻率較大,冬春季移動十幾次,夏秋季多達四五十次。在冬夏兩大營地之間,隨著季節的變化,以及牲畜對草場草量的消耗情況,其移動次數相當頻繁(圖六)。 據日本學者吉田順一記述的3位原居于呼倫貝爾,二戰后移居蒙古國東方省的老人回憶,他們當時的夏牧場和夏季營地在奧科(Orcon)河、達賚湖(呼倫湖)東岸及甘珠爾廟周圍,冬牧場和冬營地則在距達賚湖南40千米的梅嫩吉恩塔爾(Menengiyn tal)平原和博格多(Bogduul)山,以及貝爾湖東的諾門罕一帶。

圖六 呼倫貝爾早期游牧路線示意圖

蒙古國的東方省喬巴山蘇木一帶的游牧與呼倫貝爾地區相似。日偽時期,當地的喀爾喀(Qalqa)蒙古族就在克魯倫河和雅金湖(Yahki)一代游牧,每年移動次數多達三四十次。根據當時的檔案記載,牧場和營地相對固定在一定的范圍內。冬季營地在雅金湖北側,春季營地在雅金湖和克魯倫河之間。夏季營地在克魯倫河的北側。轉場會遵循著相同的路線移動,年年如此地輪回。具體轉場的日期則按當年的季節、時令和草場情況來決定(圖七)。

圖七 蒙古國東方省的早期轉場游牧示意圖

比較其他地區,東部低地草甸草原的游牧方式是較特殊的,是在一個相對穩定的游牧圈內,隨季節每年多次移動。應當指出的是,這里的大多數游牧活動往往是以季節性營地為中心向四周一定距離的移動,經常在一個季節之內,圍繞著居住中心進行幾天一次的輪牧活動,其目的是要草場有數日的恢復。春夏之際,草長得較快,輪牧的地點可以很快地移動到幾周前的草場。秋冬季草生長放緩或枯黃停止生長,所以,圍繞居住地的移動次數和距離都會相應減少。陳祥軍也記述了新疆阿勒泰的哈薩克族這種多次移動的具體細節。不移動居所的移動并不是嚴格意義上的季節性轉場,似乎更多的是針對資源匱乏的一種應對之策。至于牧民在草甸草原實行的季節內的多次移動,是圍繞居住地的計劃性合理使用草場的移動放牧,還是真正的季節變更時的轉場,兩者之間的詳細差別,今后還應當做更詳細的調查論證。

草甸草原地區還存在另一種情況,與其他地區和以往的調查截然不同。吉田順一描述的上述三位移居蒙古國東方省的長者曾經說過,呼倫貝爾地區是不存在相對固定的“冬季牧場”,原因是他們總在移動。或者只有那些擁有牲畜數較少的人家才會有較為固定的冬季營地。王婧據清代記載認為,呼倫貝爾地區的巴爾虎蒙古族自清代以來實行“四季輪牧”的季節性游牧生活,有固定的季節性牧場。牧民分屬于兩個不同的夏營地,莫日格勒河與特尼河,冬季營地一般在海拉爾河附近。冬季還會用柳條和水邊的其他灌木搭建牲畜圈。其中也有冬季營地在冬草場范圍內移動,搬遷蒙古包,大約一個月移動一次。按11月進入,4月份移到春季營地的話,至少要移動三四次。

上述這種情況似乎在蒙古高原其他地區都不見。草甸草原,海拔低,草原植被相對旺盛,春夏和夏秋之際,氣候溫暖適宜,草場恢復快,放牧移動的次數多是可以理解的。冬季牧草停止生長,如沒有備用的草料做補充,也需要多次移動,以保證牲畜每天有足夠的自然草料。但冬季做多次的轉場應當是十分困難的,因為冬季是游牧生活一年中最艱難的時期,如何保暖、如何確保牲畜有足夠的牧草供應,是冬季牧民生存的關鍵。牧民本身無論移動到游牧圈的任何地方都可以借助蒙古包內取火來保暖。所以,冬季移動次數和距離對牧民本身來說是不成問題的。那么,牲畜是如何保暖呢?牛、馬和駱駝這些較大個體的牲畜基本上能夠在露天的環境下抵御風寒。羊就不同了,需要能抵御風雪的羊圈舍。如果沒有保暖的牲畜圈,弱小的羊群在寒冷的冬季多次轉場中是如何存活,是如何抵御夜晚的寒冷,在轉場游牧中各環節、各部分的具體形式或細節,還需要進一步的調查核實才能確定。

(五)大規模群體游牧

歷史文獻中記述了蒙古族游牧的情況,元代的“阿寅勒”說的就是這種家族式集體游牧。當多個家族集體游牧的帳幕(蒙古包)圍成了一個很大的圓形營地時,這個營地就稱為“古列延”,意即環形營帳。同樣,這種大規模的集體游牧也被稱為“古列延”。“古列延”式的大規模游牧當始于部落、氏族的集體放牧。這種形式多出自元代的記載,但后來卻不見了。很多人推測,這應與當時的戰亂多發有關,是為適應這種環境而形成的。如果仔細推敲,這種大規模的集團游牧對季節和草場的要求相當高。多人多戶牧民集中在一起,牲畜數目會更多,一般草場的規模很難長時間維持,而且這樣大規模集體游牧在冬季就更加困難了。山地的冬營地一般是在海拔相對較高的山坳里,范圍較小,一般不適合大型的集體放牧。新疆溫泉縣阿敦喬魯的冬牧場范圍很大,但牧民也要分散到各個小的、能容下兩三戶牧民的山坳里,并不適合大規模的集體放牧。蒙古高原東部的草甸草原面積很大,但冬季枯黃的牧草停止生長,依草場的自然草料供應是很有限的,也很難維持像“古列延”這種大規模的集中游牧。因此,至少我們可以這樣理解,“古列延”的形式,很可能是歷史特殊條件下的產物,而且推測多是發生在夏秋季。

總之,蒙古高原的傳統游牧的特點是在特定的游牧圈內隨季節變化的轉場放牧,不論是山地,還是戈壁,干旱草原或低地草甸草原,隨季節轉場放牧是傳統游牧經濟的核心。其轉場形式多種多樣,四季3個營地,4個營地,或多個營地。轉場的次數是根據當地的地理環境、季節、草場資源合理安排和氣候變化決定的。山地、戈壁和干旱草原多為四季3個或4個營地的固定牧場。海拔較低的東部草甸草原,在固定的游牧圈內轉場次數較多,有的甚至沒有固定的牧場和營地,只是在游牧圈內隨水草移動放牧。但不論在高原的什么地區,季節性轉場放牧是其共同特征性,而且都存在以冬夏兩季為主體的兩次重要轉場,附之春秋的次要轉場。在這些重要的四季轉場之間,牧民會根據當地、當時的環境和氣候條件,靈活地增加一些小規模、短距離的轉場。轉場的目的是為牲畜提供較好的生存環境,提供最好的牧草,冬季保暖,夏季涼爽且水源充足。而有計劃地利用好各個季節的草場資源則始終是游牧畜牧業的中心戰略。

三、對考古學研究的啟示

傳統游牧活動可以為游牧考古研究提供非常重要的參考,因為所有的游牧活動都會在移動中留下不動的遺跡,而考古學研究首先就是去發現和界定這些代表游牧經濟和游牧社會的不動的遺跡。蒙古高原的傳統游牧活動說明,游牧人群是依賴大量固定的游牧圈、營地、居址和牲畜圈為生存基礎的,這可以為考古學研究提供相當多的啟示。

1.游牧圈,即游牧范圍,游牧活動都是在一定的范圍內的。千百年來,游牧圈內不同季節草場的長期使用會在一定程度上改變原有的自然生態。由于草場的長期使用,牲畜的活動和糞便會在草場的土壤堆積中留下痕跡,也會在一定程度上改變草場植被的種類和土壤中化學成分的構成。所有這些都是可以通過現代科技考古的方法去發現。

2.現代游牧民族固定的但季節性使用的營地往往和古代遺址建在一處。這說明古代與現代傳統游牧經濟是相似的,對草場的需求也相同。所以,可以在已知的現代季節性牧場范圍內去有意識地尋找古代牧民留下的遺址和遺跡。

3.山地的石構牲畜圈為牧區考古的野外調查提供了很重要的線索。如何尋找史前冬季牲畜圈將是未來牧區田野考古亟待開展的重點任務之一。在可移動的氈房或蒙古包發明之前,牧民的居所也應當是固定性建筑,這在游牧初期會更加明顯。這種早期游牧時期的房址應是考古學研究的重點之一。

4.蒙古包一類的移動性的居所出現之后,牲畜圈仍是發現游牧遺址的重要線索。那些冬季使用的、永久性建造的、固定的牲畜圈經過常年累月的使用,會形成考古學需要的很厚的堆積,而且由于冬季牲畜圈長年的重復使用會有大量的牲畜排泄物沉積在土壤中,因而會保存豐富的與史前游牧活動相關的信息,為科技考古留下了十分廣闊的前景。

5.掩埋灰燼以及丟棄垃圾的習俗也為游牧考古野外考察提供了重要啟示和視角。史前牧民很可能也具有同樣的將生活垃圾和燒灰一起埋掉的習俗,就會有可能形成今天游牧考古需要的灰坑和地層堆積,這在野外調查和發掘時至關重要。

最后要強調一點,游牧民族也存在固定的居址,對游牧、畜牧的固定居址的界定在考古發現當中是十分重要的。要以科學的考古發掘及科技考古的最新研究成果為遺址的季節性(或非季節性)使用提供證據,并開展包括民族考古學、環境,景觀等諸方面的系統、全面的考古學分析。

當然,文中所舉高原各地的傳統游牧,還僅僅是一個粗略的概括。上述對傳統游牧的認識要在今后的民族考古學的實地調查中不斷完善。這項工作的緊迫性是不言而喻的,其中,社會民族學調查與考古學調查發掘同樣重要,特別是需要訪談那些目前還健在的老牧民,從他們的記憶中挖掘傳統游牧的細節,了解過去季節性營地的具體位置,理解季節性轉場游牧的深刻含義,從而加深對游牧民族、游牧文化及游牧社會的深刻理解,并以此作為史前游牧的民族考古學研究的基礎。

注 釋:

① 叢德新、賈偉明:《歐亞草原史前游牧考古研究述評——以史前生業模式為視角》,《西域研究》2020年第4期;叢德新、賈偉明:《轉場游牧的起源:新疆博爾塔拉河流域民族考古學的嘗試》,《紀念張忠培先生文集·學術卷》,故宮出版社2018年,下同,第161—173頁;賈偉明: 《史前游牧生業的考古學觀察——新疆西天山史前聚落分析》,《西域研究》2018年第3期。

② 〔美〕路易斯·賓福德著,陳勝前譯:《追尋人類的過去》,上海三聯書店2008年。

③ Miller, A. R. V., Johnson, J. A., S., M., L., L., Talor, T., Rolle, R., & A., M. C. (2019). Mobility and diet in the Iron age Pontic forest-steppe: a multi - isotopic study of urban populations at Bel’sk.Archaeometry, 61(6):1399-1461.

④ Chang, C., & Grigoriev, F. P. (1999). A preliminary report of the 1994-1996 field season at Tuzusai, an Iron Age site (ca. 400 B.C.- 100 A.D. in southeastern Kazakhstan.EurasiaAntiqua, Band 5(1999): 391-410.Chang, C., Benecke, N., Grigoriev, F. P., Rosen, A. M., & Tourtellotte, P. A. (2003). Iron Age Society and Chronology in South-East Kazakhstan.Antiquity, 77(296):298-311.

⑤ 胡云鋒、徐芝英:《蒙古高原地形與植被指數的特征尺度及多尺度耦合關系》,《地理科學》2014年第34卷第12期。

⑥ 秦福瑩:《蒙古高原植被時空格局對氣候變化的響應研究》,內蒙古大學博士學位論文2019年,第11、12頁。

⑧ 其其格:《農牧業互補模式“轉場越冬”探索與實踐——以內蒙古為例》,《畜牧獸醫科學》(電子版)2020年第18期。

⑨ Bold, Bat-Ochir. (1996). Socio-economic segmentation--Khot-Ail in nomadic livestock keeping of Mongolia.NomadicPeoples39:69-86.