長三角一體化背景下省際毗鄰公交發展模式研究*

周鑫

(南京科技職業學院,江蘇南京 210044)

2018-11-05,習近平總書記在首屆中國國際進口博覽會開幕式上宣布,支持長江三角洲區域一體化發展并將其上升為國家戰略。2019 年兩會期間,政府工作報告再次聚焦促進區域協調發展,提出“將長三角區域一體化發展上升為國家戰略”的決策部署。

為深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神和中央關于長三角區域一體化發展上升為國家戰略的決策部署,充分發揮長三角一體化交通先行的作用,蘇、滬、浙、皖等三省一市組織召開了長三角交通更高質量一體化發展座談會和2019年長三角地區主要領導座談會,共同簽署了《長三角交通更高質量一體化發展座談會備忘錄》,其中,明確要落實“開展毗鄰地區公交客運銜接線路試點”工作。

隨著長三角區域經濟一體化發展及城市群的出現,傳統道路客運班線直達的點對點運輸已不能滿足居民出行需求,城鄉間、毗鄰沿途地區短途、高頻出行需求不斷增多,因此,省際毗鄰地區間地面公交應運而生。本文對長三角地區省際毗鄰公交發展現狀、存在問題、發展模式和對策建議進行了研究探討。

1 長三角毗鄰公交發展現狀

1.1 發展歷程

起步階段(2009—2011 年)。為滿足上海和江蘇地區居民不斷增長的出行需求,2009 年,長三角第一條省際毗鄰公交太嘉快線開通運營。該線路既堅持省際客運的服務標準、車輛類型等級和安檢制度等管理規定,又采用城市公交的調度和站點使用模式,特別是與地鐵站緊密銜接,大大方便了旅客出行。

提速階段(2012—2017 年)。這一階段長三角地區陸續試點開通了若干條毗鄰公交,均取得顯著成效。2012 年,交通運輸部正式批復了《關于對在蘇浙滬省際毗鄰地區開展客運班線公交化運行工作的意見》。2015 年1 月,華東六省一市簽訂省際道路客運合作發展協議書,突破一市一地限制,在行業管理機制、模式等方面積極創新,上海、江蘇、浙江、安徽、江西、福建、山東省際間道路客運合作發展進一步提速。

發展階段(2018—至今)。2018 年,長三角一體化發展上升為國家戰略,要求充分發揮長三角一體化交通先行的作用。2019 年,三省一市簽訂了《長三角交通更高質量一體化發展座談會備忘錄》,開展毗鄰地區公交客運銜接線路試點工作是會議各方達成的6 項重點合作事項之一。2020 年,長三角區域統一標準立項論證會上對《長三角省際毗鄰公交運營服務規范》進行了專家論證,開啟了全面推動長三角毗鄰地區班線公交化發展的新篇章。

1.2 線路情況

截至2020 年,長三角地區已累計開通省際公交線路60 條,長三角一體化示范區內開通5 條。滬蘇之間開通19 條,蘇皖之間開通18 條,蘇浙之間開通9 條,滬浙之間開通9 條,浙皖之間開通5 條。線路主要服務毗鄰縣區百姓出行[1]。從線路性質來看,有客運班線公交化改造和城市公交延伸2 種模式,班線公交化12條,公交延伸或新辟48 條。

從運營情況來看,線路長度均不超過50 km,線路票價均低于同方向客運班線,略高于區內常規公交,80%的線路采用城市公交運行模式。

1.3 政策措施

上海市在推動長三角省際毗鄰地區客運班線公交化運行方面率先探索。2012 年,上海市交通港口局發布《關于進一步貫徹落實市政府辦公廳〈關于促進本市省際道路旅客運輸行業健康有序發展的意見〉的通知》,制定《關于在長三角毗鄰地區發展省際客運班線公交化運行的工作方案》,發布《上海市省際道路旅客運輸服務規范》,進一步明確行業定位、客運場站規劃、運力結構調整、經營模式創新、強化安全監管、落實服務規范及推進區域聯動等工作[2]。2018 年上海市交通委在分析評估前期毗鄰地區公交化線路試點運行的基礎上,制定出臺了《關于進一步規范和完善本市與蘇浙兩省毗鄰地區公交客運銜接的指導意見》。2020-09-27,由上海市道路運輸管理局牽頭組織開展編制《毗鄰公交場站規劃與設計標準研究》,梳理和總結既有國家和滬蘇浙三地的公交場站規劃設計標準的適用范圍和特點,提出毗鄰公交場站規劃與設計標準的研究重點[3]。

江蘇省在發展省內毗鄰地區公交化客運發展方面較早進行了探索。2014 年11 月,江蘇省下發《關于促進和規范省內毗鄰縣(市、區)之間道路客運和城市公交發展的通知》,要求各地交通運輸部門要積極推動區域及城市交通資源整合,推進毗鄰縣(市、區)之間道路客運班線實施公交化運營改革,并對線路審批許可方式進行了明確。目前,江蘇全省累計開通城際公交約150 條,其中78 條線路以公交模式運營,并實行了財政補貼。2020 年,由江蘇省交通運輸廳牽頭提出,上海、浙江、安徽相關部門和機構參與編制了《長三角省際毗鄰公交運營服務規范》。此規范中對江蘇省范圍內省際毗鄰公交客運服務從總則、管理制度、線路、車輛、場站、人員、服務、安全、服務評價與投訴處理9 個方面提出具體要求。

浙江省積極推進城際公交發展。2017 年,浙江省道路運輸管理局印發《關于加快推進我省道路客運轉型升級的實施意見》的通知,提出科學合理開通城際公交,開通城際公交應當優先考慮現有客運班線,充分考慮時間成本、交通擁堵、經營成本、客運網絡布局等因素,科學確定線路距離和站點設置。

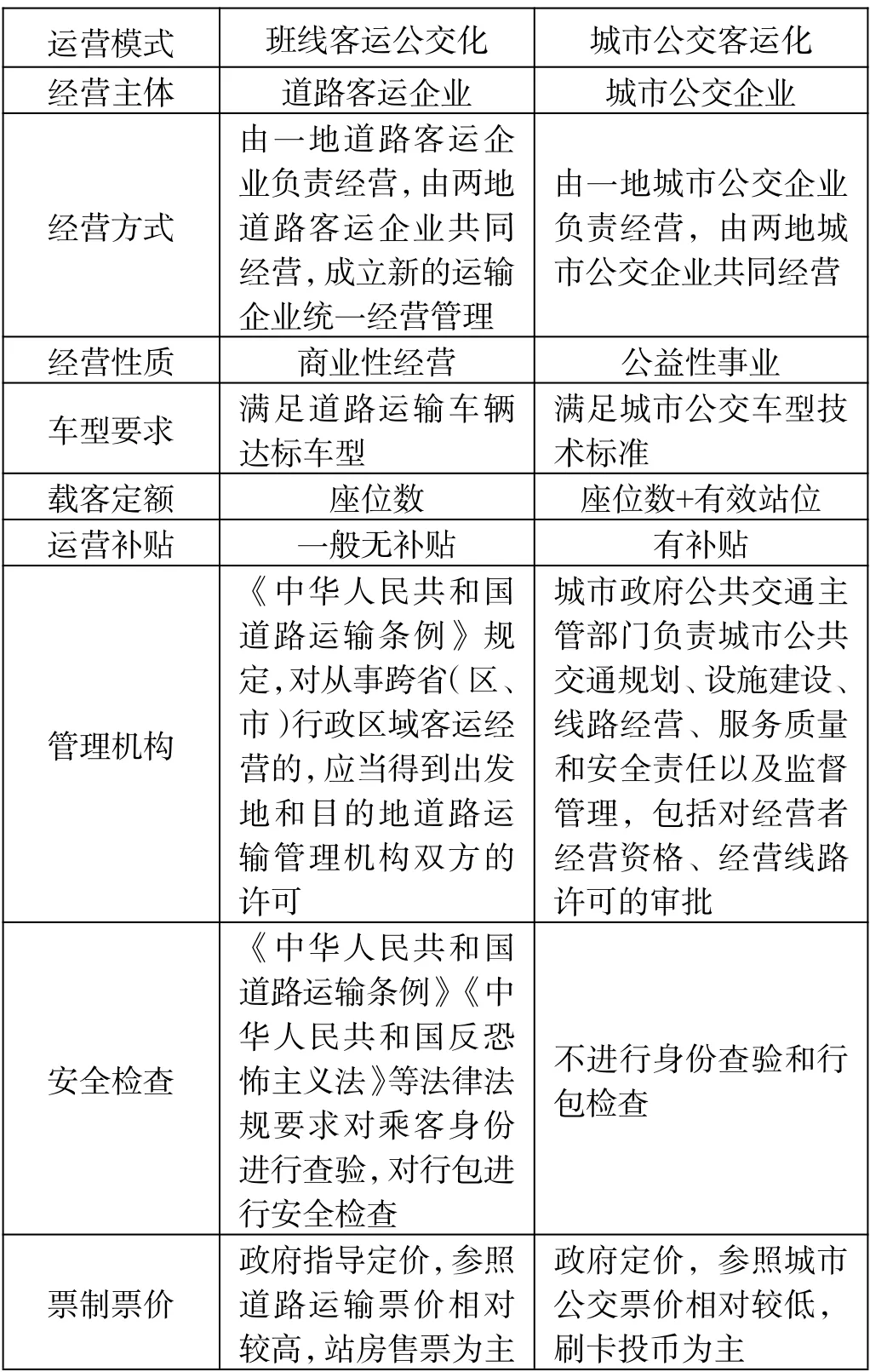

2 長三角毗鄰公交發展模式對比

隨著長三角地區城鎮化進程加快,人口聚集度不斷提高,城鄉間、毗鄰沿途地區短途、高頻出行需求增多。傳統道路客運班線“站到站”、發車頻率低等運營模式無法滿足沿途百姓出行需求,而城市公交尚未覆蓋。在這一背景下,受地區間行政壁壘和交通行業體制機制影響,長三角地區普遍采用道路客運班線公交化運營和公共汽車延伸2 種發展模式滿足城際間公交出行需求[4]。從服務形式上看,雖然均行駛在城市與城市之間的道路上,按照規定的路線、站點運行,服務于沿途群眾出行需求,但在經營主體、經營方式、經營性質等方面有許多不同之處,具體如表1所示。

表1 毗鄰地區公交客運運營模式對比

3 毗鄰公交存在問題

3.1 法規有待進一步完善

當前中國客運的發展體制上嚴格區分了道路客運和公共交通客運,兩者屬于不同體系,在經營權、車輛配置、服務標準、運營安全管理等各方面的規定、規范都有差異,有的甚至存在矛盾。在實際運營過程中,道路客運和公共交通的邊界越來越模糊,現行法律法規與百姓實際需求的矛盾也逐漸凸顯。

3.2 協調機制有待進一步建立

規劃層面,公交規劃仍主要局限于城市內部,跨省級行政區域的公交規劃少有銜接。管理層面,雖然三省一市之間已經建立了推動長三角一體化發展領導小組,但會議內容對省際毗鄰地區公交客運議題涉及甚少。操作層面,跨省毗鄰公交的線路審批仍然采用一事一議的方式,國家和省級層面尚未出臺城際公交的相關管理辦法。

3.3 標準規范有待進一步統一

道路客運與城市公交在場站、車輛、標志標識、服務頻次、安全監管等方面的標準體系截然不同,2種客運服務模式的初衷定位、所適用的情況和范圍也不盡相同,目前毗鄰地區公交化運營的線路大多根據其原來所屬的線路運營模式特點,來選擇道路客運班線或者城市公交其中的一種模式標準來遵循。

3.4 資源市場有待進一步共享

基礎設施方面,毗鄰地區尚未在樞紐場站、沿途站點、充電設施等基礎設施方面實現共建共享。線路開行方面,受行業分割影響,各方式間存在利益博弈,部分毗鄰公交線路不得已采取一些繞行、節點銜接的運行方式,有的甚至未能有效開通。

3.5 保障機制有待進一步完善

目前,省級層面尚未建立完善的財政扶持機制,各地財政能力、實際需求、重視程度不同,發展毗鄰公交的建設投入不在同一個水平上,存在地區差異。部分毗鄰公交線路因缺乏穩定的客流,基本處于虧損狀態。公交化運營的客運班線票價普遍高于城市公交,異地不能刷公交一卡通或者能刷卡不能享受優惠。

3.6 線路布局有待進一步優化

毗鄰縣級節點之間尚未實現公交化客運全覆蓋,目前,長三角三省一市毗鄰的40 個縣級節點對之間,尚有15 個節點對之間尚未實現公交化線路覆蓋;毗鄰地區客運公交化線路密度不高;公交化客運線路與都市圈軌道交通站點、客運站、換乘中心等重要客運節點尚未實現無縫銜接;江寧—博望、頂山—汊河等重要跨界毗鄰組團之間尚未實現公交化客運精準對接。

4 對策和建議

4.1 建立毗鄰公交客運統籌協調機制

在推動長三角一體化發展領導小組領導下,成立長三角省際毗鄰地區班線公交化運營對接領導小組,協調毗鄰區域跨省公交線路的運行管理,確立以線路開行許可審批手續辦理、日常監管和運行補貼以及相關考核和清退機制等。

加強規劃銜接指導,相鄰的設區市交通運輸部門應共同協商編制毗鄰公交發展規劃。加快推進毗鄰地區設區市、縣(市)之間交通聯動監管機制建設,定期開展執法聯動。推動毗鄰公交監管信息共享、統一執法形式、互認處罰結果。

4.2 建立科學合理的票價票制體系

完善定價機制,按照“社會可承受、財政可承擔、企業可承載”的原則,綜合考慮毗鄰公交一定公益屬性、經營成本、線路運行模式等因素,通過市場化方式合理確定票價。完善補貼補償機制,積極建立完善毗鄰公交補貼補償機制,合理界定毗鄰公交補貼補償范圍,有條件的地區探索設立統籌發展基金,給予公益性線路相對合理的財政補貼。發展多種票制,鼓勵各地毗鄰公交實施換乘優惠等政策,靈活采用月票、周票、次票、季票、年票等多形式、多層次票制。推進交通運輸部“公交一卡通”的使用,鼓勵各種無現金支付方式在毗鄰公交的應用。

4.3 加強毗鄰公交停靠站點管理

推動公交客運的場站、途經停靠點等服務設施共建共享,落實省界周邊公交回轉場地,便于毗鄰公交客運線路調整延伸至對方境內,進一步擴大跨省毗鄰公交客運服務覆蓋范圍。統一乘車服務信息,應將毗鄰公交線路信息(起訖站點、中途停靠站點、服務時間等)統一納入中途停靠站站牌信息,并注意動態維護,保證信息的準確性,方便公眾乘車。

4.4 切實保障毗鄰公交安全運營

嚴格按照《安全生產法》等相關法律法規的要求,對毗鄰公交運營進行全面監管,切實督促運營企業落實生產主體責任,強化線路運營過程監控,執行線路運營方案,保證毗鄰公交服務質量和安全生產水平,形成監管閉環。毗鄰公交客運車輛應安裝符合標準的衛星車載終端和視頻監控設備。公交場站或汽車客運站內應公布禁止攜帶的違禁物品目錄。