智能網格預報在決策氣象服務中的應用

曾欣,尹朝暉,胡毓靈,羅佩瑤

(1.株洲市氣象局,湖南株洲 412003;2.湖南省株洲市炎陵縣氣象局,湖南株洲 412500)

智能網格預報的核心是利用人工智能和大數據技術,提高多源氣象數據的融合應用能力、預警預報關鍵信息的綜合提煉能力、預報技術的自主積累能力和預報與服務需求的雙向互動能力,全面提升氣象預報的客觀化、精準化、智能化水平[1]。發展智能網格預報業務是構建智慧氣象、改進氣象服務供給的核心基礎。智能網格預報業務延伸至基層,重點在于利用智能網格預報“一張網”產品,開展解釋應用,生成新的適應需求發展的服務產品應用于各個服務領域。

2014 年以來,國家氣象中心依托數值預報、集合預報、高分辨區域模式的解釋應用和客觀預報打磨等氣象現代化技術成果,牽頭引領全國發展全覆蓋、無縫隙、精細化網格預報業務。2015 年實現5 km 基本要素格點預報準業務化;2017 年,5 km 全要素格點預報發布,國省協同預報構建“一張網”,各地開展智能網格預報業務實踐;2019 年,國家氣象中心牽頭繼續推進無縫隙、全覆蓋、精準化的氣象精細化網格預報業務技術和產品體系建設,著力提升全球預報、全球服務能力。2020 年全國智能網格預報體系基本建成,湖南省氣象部門乘勢大力推進智能網格預報業務;2021年湖南省市縣實現智能網格預報業務單軌運行[2]。

1 智能網格預報對決策氣象服務的支撐作用

1.1 多源實況格點分析填補站點監測分布缺陷

智能網格預報是針對每個網格開展的,實現由站點到格點的全新變革。國省集約研發的智能網格預報系統實現全要素格點實況統計查詢,結合衛星、雷達實況融合,填補了自動監測站要素單一、不穩定的缺陷。決策氣象服務人員在制作服務材料時,可以結合多源實況監測,快速分析判斷雨量監測實況準確性及特點,人機交互實現決策服務產品中實況產品數字化、圖形化。

1.2 智能網格預報集成技術提升預報精準性

高效的決策氣象服務,離不開精準的預報。國家級智能網格預報系統融合了EC、GRAPS_GFS、GRAPS_MESO、GRAPS_3KM、ECMWF、NECP、北京模式,華東模式、廣州模式等,主客觀預報融合,集成度高,實現了格點站點協調,國省協同,預報精細,24 h 滾動更新,全要素全網格全覆蓋,天氣預報可以隨取隨用[3]。省級集成技術,基于國家級智能網格預報系統,結合數值模式解釋應用,融合主客觀預報方法與大數據分析、機器學習、深度學習技術,集約研發省級指導、省級智能預報預警,形成本地的精細化預報產品集。國省集約化研究,快速推動智能網格預報業務的高速發展,智能網格預報延伸到基層,形成本地客觀預報方法,對基層訂正預報服務提供強有力的技術支撐。

1.3 服務產品圖形支持實現決策服務產品快速制作

智能網格預報系統實現任意格點的氣象要素預報結果自動處理成圖形及表格,用戶可以直接調用圖形及表格結果,也可以人機交互形成新的訂正圖形及表格產品,可以直接引入到決策服務產品中,提高了決策服務產品制作效率,服務產品更直觀,圖解說明,通俗易懂,可視化程度更高,決策服務效果提升顯著。

1.4 增強了重大氣象保障服務支撐能力

從空間尺度來說,智能網格預報系統實現全網格全要素實況與預報的自動生成,從時效上來說可以智能預報未來7~10 d 的天氣預報,也可以預報逐1 h 的預報,精細化程度進一步提高。應用智能網格預報產品,可以提前預見、提前評估氣象條件對重大社會活動的影響,有效應對極端天氣氣候事件造成的不利影響,可以較好滿足重大氣象保障服務的需求,為做好重大氣象保障服務提供技術支撐。智能網格預報系統自動生成任意格點的逐小時精細化要素預報如圖1所示。

圖1 智能網格預報系統自動生成任意格點的逐小時精細化要素預報

2 智能網格預報在一次高影響強降雨過程中的決策氣象服務實踐[4]

筆者以株洲市2021-06-28—2021-06-30 強降雨過程為例,對智能網格預報在防汛決策氣象服務中的應用實踐進行總結與探討,為未來的應用服務提供參考。株洲位于湖南的東部,處于羅霄山脈與南嶺山脈的傾斜地帶,山地與丘陵為主,地形地貌復雜;各種氣象災害頻發;特別是每年汛期,致災強降雨極端性明顯。智能網格預報業務的發展為決策氣象服務提供技術支撐。借助智能網格預報,決策氣象服務的及時性、準確性、主動性都有很大提高。

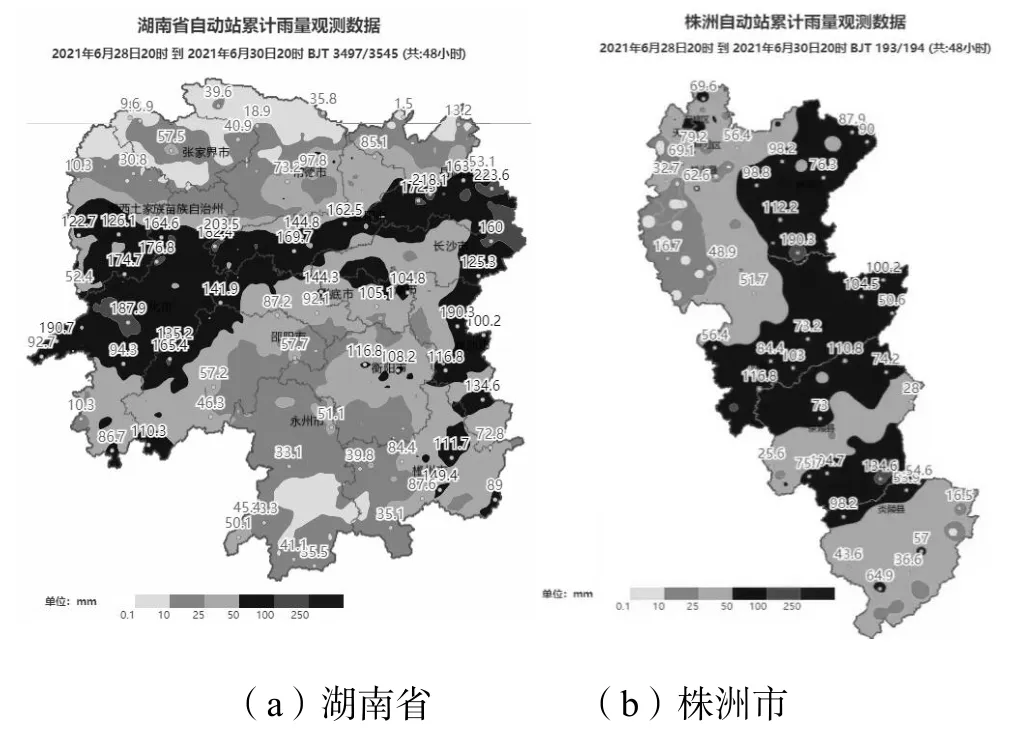

2.1 實況及災情影響

2021-06-28T20:00—2021-06-30T20:00,株洲市出現一輪強降雨過程,全市平均降雨量46.7 mm,全市區域自動站中48 h 累計降雨量大于等于100 mm 的有12 個站,大于等于50 mm 有76 站,最大降雨量為190.3 mm(醴陵船灣),最大小時雨強85 mm/h,如圖2 所示。

圖2 2021-06-28T20:00—2021-06-30T20:00 這48 h降雨量分布

相比近幾年來的強降雨,此次降雨過程極端性與致災性均不是太強。但前期強降雨過程頻發,降雨異常偏多,且正值中國共產黨百年慶典前夕,因此此次強降雨過程倍受各級政府關注重視,做好這次高影響天氣的預報預警服務顯得尤其重要。此次過程造成了株洲市北部市區及醴陵多處城鄉內澇、多處發生小型地質災害,醴陵船灣因地質災害造成房屋倒塌,所幸預警、調度處置、轉移人員及時,減少了經濟損失,沒有造成人員傷亡。

2.2 基于智能網格預報的決策氣象服務特點[5]

精準把握決策氣象服務節奏。決策氣象服務的啟動、關鍵期、結束等節點的掌控十分關鍵,需要綜合考量預報準確率、政府部門防災部署節奏、基層救災轉移以及大范圍預警信息發布用時等因素[2]。株洲市氣象臺立足各級政府及防御部門對強降雨預報預警服務需求,基于智能網格預報,集成各大數值模式預報,綜合分析,提前研判。2021-06-27 正值雙休日,啟動決策氣象服務方案,及時制作《氣象信息快報》;2021-06-28 制作《氣象專題報告》,對即將出現的強降雨過程進行準確預報;2021-06-29 全天及2021-06-30上午連續制作《氣象信息快報》進行滾動訂正預報。從服務產品制作過程來看,智能網格預報的精準性提供了重要支撐,從預報檢驗結果來看,2021-06-27 制作的決策氣象服務產品,降雨強度預報基本準確,實況落區略偏南。2021-06-29、2021-06-30 制作的滾動預報,把強降雨落區往南調整,使預報更加精準。智能網格預報省市協同,融合主客觀預報,預報更精準,合理把握住決策氣象服務節奏,為各級政府防汛調度提供決策參考。

快速制作決策氣象服務產品。根據各級政府需求,利用智能網格服務產品圖形支持功能,不同階段制作有針對性的服務產品,主動迅速。所有《重要警示》《氣象信息快報》《氣象專題報告》《專項服務材料》等文檔材料中均制作了強降雨實況及落區預報圖形,一目了然,方便領導決策。根據成災條件,制作《地質災害風險分析專報》《地質災害風險預警》《地質災害風險短臨預警》《城市內澇風險預警》等,主動供給,快速應對災害風險,智能網格預報為各項決策氣象服務產品制作提供技術支撐。

遞進式預警讓服務更精細。基于智能網格預報,改進氣象預警服務方式。省市縣提前研判,省級預警、市級負責預警信號制作發布,縣(區)級負責鄉鎮強降雨警報。借助智能網格預報全省“一張網”,省級2021-06-28 發布重要警示,2021-06-30T06:00 針對株洲北部發布一次暴雨橙色預警,市級通過精密監測,結合智能網格預報產品,“一張網”上下游預報預警聯動,共發布各類氣象災害預警信號26 期,縣級發布鄉鎮強降雨警報40 期。遞進式氣象預警服務層層推進,服務更精細。

靶向發布使預警服務更精準。基于智能網格預報,結合QPE、QPF 預報產品,株洲市共發布鄉鎮強降雨警報40 期;聯合自然資源部門發布的地質災害氣象風險短臨預警33 期;針對株洲市桂花街道、金山街道等街道,發布城市內澇黃色、橙色警報共2 期;鄉鎮強降雨監測警報精準靶向發布7 期。2021-06-29 夜間,當監測到醴陵船灣鎮1 h 降雨量達83 mm,立即對船灣鎮開展靶向精準發布強降雨紅色警報。基于智能網格的預警發布精準到鄉鎮、街道,服務更精細,地方政府響應更具針對性。

風險預警影響評估更科學。此次過程中,株洲市氣象臺開展了地質災害風險、山洪災害風險、中小河流風險、城市內澇風險預警影響評估。基于智能網格預報“一張網”,精細到地質災害隱患點、中小河流流域、城市易澇點的強降雨的實況及定量預報對風險影響評估起到了重要的作用,服務人員通過設定閾值,可以快速獲取地質災害隱患點、中小河流流域及城市易澇點的災害風險影響程度,從而制作的風險預警影響產品更具針對性,更能滿足各類災害防御部門的需求,有的放矢、精準調度。

2.3 基于智能網格預報的決策氣象服務效果更顯著

基于智能網格預報更精準的特點,氣象部門改進服務方式,推進遞進式預警服務,開展預警信息精準靶向發布,決策氣象服務精細、高效。簡潔明了、通俗易懂的決策氣象服務產品在防災減災過程中起到了“指揮棒”與“發令槍”的作用,各級政府接到氣象部門的決策氣象服務信息后,迅速組織分級調度,依據氣象監測預警信息盡早采取措施、組織防范、及時轉移、果斷決策,最大限度減輕災害性天氣造成的生命傷亡和財產損失,充分發揮氣象防災減災中第一道防線的作用。2021-06-29,株洲市地質災害防御部門及醴陵市船灣鎮鎮政府接到紅色警報,立即派技術單位及群測群防人員、責任人奔赴現場,緊急處置,成功應對了一起小型地質災害,排查2 起險情,及時轉移了5 戶26 人。由于防御及時,全市沒有發生較大的災險情。氣象部門主動作為,準確預報、精細服務得到了各級地方政府主要領導的高度好評。

3 基于智能網格預報的基層決策氣象服務技術改進[5-6]

3.1 改進決策氣象服務內容

智能網格預報成果運用,決策氣象服務內容更加豐富。實況產品格點化、預報智能網格化,一定程度上滿足了決策氣象服務精細化要求。不同決策服務產品的內容構成、撰寫表達均有各自不同的側重點,但無論哪種產品都離不開精準的預報預警,基于智能網格預報的基層決策氣象服務,可以借助圖形、表格,數字化產品,調整各類服務產品制作模板,改進內容,讓決策者信任預報預警技術的精準性,從而便于決策,有效提高決策氣象服務產品的質量。

3.2 優化決策氣象服務流程

根據中國氣象局關于市縣業務服務布局優化調整的初步計劃方案,市縣氣象部門應以地方需求為導向,發揮省級技術支撐作用,推進各類技術產品在市縣氣象部門的應用,提升市縣氣象部門服務能力[4]。因此基層決策氣象服務應充分發揮智能網格預報技術成果,產品制作規范化,產品自動生成,優化產品模板,建立基于智能網格預報的服務流程,規范服務方式,拓展服務領域,推進省市縣遞進式預警服務實踐。

3.3 加強災害風險影響評估

借助智能網格預報產品和大數據分析技術,結合部門需求,加強對山洪、中小河流流域、地質災害、城市內澇等災害風險的影響評估,改善災害風險影響評估產品的針對性與內容,形成基層決策氣象服務新產品或者融入到相關聯的決策氣象服務產品中,使決策服務更有針對性與科學性。

3.4 做好重要天氣過程氣象服務復盤總結

對重要天氣過程,災害性、關鍵性、轉折性天氣及時進行復盤總結,圍繞智能網格預報技術、改進后的服務流程、遞進式預警發布、決策氣象服務情況進行全方位的總結,重點分析存在的問題和不足,通過不斷總結經驗,提升預報服務能力,更好地發揮好氣象防災減災第一道防線作用。

3.5 加快集約、智能化決策氣象服務系統建設

基層決策氣象水平能力提升,不但依賴預報技術的創新發展,同時也迫切需要有決策氣象服務系統平臺的支撐。按照業務系統集約化原則,建立省市縣系統一體化、功能情景化、產品智能化、流程集約化的決策氣象服務平臺迫在眉睫。通過建立一體化的決策氣象服務平臺,指導基層規范決策服務產品制作與流程,實現產品多用戶一鍵發送,實現對實況資料的查詢、統計整理,歷史災情資料的收集,災害評估指標等級統一等多種功能,從而實現業務產品的快速制作與發布,以便解放人力、釋放時間,將更多的精力轉移到提高產品內容質量上來,從而提高基層決策服務業務產品的科技含量。