考慮非等壓條件的巷道圍巖變形影響因素敏感性分析

李吉旺

(大同煤礦集團有限責任公司四臺礦,山西 大同 037001)

對于巷道掘進過程中圍巖破壞與穩定性的研究一直是采礦工程領域學者與科技工作者研究的熱點話題,深入探究該問題對保證礦井安全、高效生產具有重要意義[1-5]。本文以大同煤礦80327 工作面運輸巷為工程背景,巷道在掘進過程中,巷道斷面收斂嚴重,礦壓顯現劇烈。經現場鉆孔窺視圖顯示,巷道圍巖變形呈現明顯的非均勻大變形特征,巷道兩幫幫角處塑性破壞深度達到最大。

1 工程概況

大同煤礦四臺礦井位于大同煤田北部邊緣,距大同市區約30 km,其地理位置為:東經112°58′47″~113°05′50″,北 緯40°02′49″~40°05′52″。井田構造中等,80327 工作面運輸巷標高-988~-1040 m,開采煤層為8 煤,煤層厚度4.37~6.4 m,平均厚5.74 m。煤巖層鉆孔柱狀圖如圖1。

圖 1 煤巖層鉆孔柱狀圖

2 正交實驗結果及評價指標

2.1 正交實驗設計

為了對非均質條件下頂板硬巖對巷道圍巖蝶形破壞影響全面分析,采用數值模擬與正交實驗進行了研究。在實際工程中,巷道頂板上覆巖層呈層狀分布,為了簡化條件,通過變換圍巖巖性強度來探索層狀圍巖下蝶形破壞規律。硬巖參數:參考泥巖參數(C=9 MPa,Φ=35°,RC=40 MPa),見表1所示。選取L16(34)三因素四水平的正交模擬方法,確定16 次數值模擬。實驗因素見表2。

表1 巷道巖層及煤的物理力學參數

表2 三因素四水平的實驗因素表

確定16 次數值模擬模型,其中模型中各巖層力學參數為固定值,只改變圍壓比、巷道斷面形狀及頂板硬巖厚度,其他條件相同,對模型同一位置做切片處理。根據塑性區切片、垂直及水平方向上的位移切片分別統計巷道在不同因素影響下的頂板上方塑性區面積、頂板位移量及兩幫位移量的具體數值,其統計結果見表3。

表3 正交實驗結果

2.2 正交實驗評價指標

選擇巷道頂板位移量、兩幫位移量及頂板上方塑性區面積的大小來判斷各個因素對巷道圍巖的影響程度,頂板位移量、兩幫位移量及頂板上方塑性區面積越大,表示對巷道的破壞影響越嚴重。極差分析表見表4。

表4 極差分析表

以“塑性區體積直觀分析”中的K1行中數據“7.125”為例,所代表的含義為當圍壓比為2.5 時,所有實驗方案中頂板塑性區面積相加求均值如式(1)所示:

極差計算方法為同一列中平均值的最大值減去最小值,同樣以“塑性區體積直觀分析”中的極差“5.875”為例,其代表含義為:分別求出圍壓比為2.5、2.6、2.7、2.8 時,所有實驗方案中頂板塑性區面積各自平均值,其中平均值的最大值減去平均值的最小值即為極差如式(2)所示:

極差(5.875)=K4(13)-K1(7.125) (2)

極差值越大,表明所在的列是最主要的影響因素。

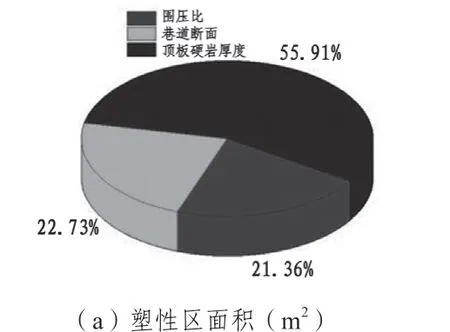

通過對表3、表4 分析可得,若只考慮塑性區面積這一實驗指標,則實驗方案4 的組合最好;若只考慮頂板下沉量這一實驗指標,則實驗方案16的組合最好;若只考慮兩幫位移量這一實驗指標,則實驗方案1 的組合最好。對于巷道頂板塑性區面積敏感性因素而言,頂板硬巖厚度>巷道斷面形狀>圍壓比,與巷道頂板位移量敏感性因素相同。對于巷道兩幫位移量的敏感性因素而言,圍壓比>巷道斷面形狀>頂板硬巖厚度,與頂板塑性區、頂板位移量的敏感性因素相反。如圖2。

圖2 極差對比示意圖

3 正交實驗塑性區面積變化規律

為了更好地解釋地下井巷頂板硬巖對巷道圍巖蝶形破壞的影響規律,選擇正交實驗表(表3)中頂板塑性區面積作為研究背景。通過FLAC3D數值模擬,所得到的不同巷道斷面塑性區示意圖如圖3。

圖 3 巷道圍巖塑性區分布示意圖

由圖3 可知,隨著圍壓比的增大,不同斷面巷道塑性區呈蝶形分布越來越明顯,向深部延伸速率與圍壓比呈正相關;不同斷面巷道頂板硬巖厚度越大,頂板塑性破壞面積越小;不同巷道斷面形狀對圍巖的蝶形破壞具有相似性 。從塑性區破壞結果看,巷道主要受剪切破壞,且剪切破壞占主導作用。

4 工程實踐

80327 工作面運輸巷道高×寬=4.3 m×4.5 m,在巷道頂板上覆巖層經鉆孔窺視儀推進到2.5 m時,孔壁相對完整。通過對巷道兩幫幫角處窺視,鉆孔窺視儀推進到7 m 時,巖層裂隙發育豐富,但孔型較為完整。巷道塑性區示意圖如圖4。

圖4 巷道塑性區示意圖

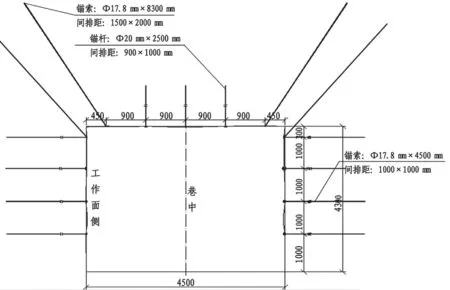

針對上述探測結果,該礦運輸巷采用“注漿+錨索+錨桿”聯合支護方案。頂板支護:錨桿每排4 棵,錨桿規格為Φ20 mm×2500 mm 高強預應力螺紋錨桿,使用高強度阻尼螺母、塑料減摩墊圈、承載讓壓鋼墊圈及錨桿托盤(100 mm×100 mm×12 mm),間排距為900 mm×1000 mm。巷道幫角采用錨索支護,規格為Φ17.8 mm×8500 mm 十九芯錨索,間距為1500 mm。幫部支護:幫部使用Φ17.8 mm×4500 mm高強預應力螺紋錨索,使用高強度阻尼螺母、塑料減摩墊圈,幫部錨桿間排距為1000 mm×1000 mm,錨桿施加預緊力為80 kN,錨索施加預緊力為150 kN。巷道支護示意圖如圖5。

圖 5 巷道支護示意圖(mm)

由圖4 可知,巷道圍巖塑性區分布形態與現場鉆孔窺視圖顯示特征高度一致,在非等壓條件下,巷道頂板塑性破壞被硬巖層阻隔因此造成塑性破壞的面積較小,而兩幫幫角處塑性破壞區逐漸增大,并向深部延伸,說明實際圍巖的層狀賦存對蝶形破壞造成不同程度的阻隔。采用該支護方案后,經現場監測及數值模擬后得到如圖6 巷道圍巖位移量。

由圖6 可知,根據位移計監測結果,巷道位移量在50 d 后基本趨于穩定,頂板、底板、左幫及右幫位移量分別達到55 mm、31 mm、65 mm、58 mm。根據數值模擬結果,巷道位移量在55 d 后基本趨于穩定,巷道總體變形量較小,表明當前支護形式和支護參數與注漿聯合應用實現了對巷道圍巖的有效控制。

圖6 巷道位移量示意圖

5 結論

(1)對于巷道頂板塑性區面積敏感性因素而言,頂板硬巖厚度>巷道斷面形狀>圍壓比,與巷道頂板位移量敏感性因素相同。對于巷道兩幫位移量的敏感性因素而言,圍壓比>巷道斷面形狀>頂板硬巖厚度。

(2)根據位移計監測結果,巷道位移量在50 d 后基本趨于穩定,頂板、底板、左幫及右幫位移量分別達到55 mm、31 mm、65 mm、58 mm,巷道總體變形量較小,表明當前支護形式實現了對巷道圍巖的有效控制。