無人機(jī)攝影測(cè)量在超高陡危巖體整治工程中的應(yīng)用

楊俊斌 張治平 劉駿

鐵科院(深圳)研究設(shè)計(jì)院有限公司,廣東 深圳 518054

危巖體崩塌是山區(qū)鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施主要地質(zhì)災(zāi)害之一,落石區(qū)域大多具有山體陡峭、地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜、勘察工作難度大、災(zāi)害危險(xiǎn)等級(jí)高等特點(diǎn),其應(yīng)急處置往往要求在數(shù)天乃至數(shù)小時(shí)內(nèi)快速準(zhǔn)確地完成[1-2]。無人機(jī)攝影測(cè)量技術(shù)通過地物三維建模得到的地形、影像、模型等成果可作為防災(zāi)減災(zāi)處治方案詳細(xì)設(shè)計(jì)的重要依據(jù)。楊力龍[3]通過高陡邊坡影像及模型解譯,得到危巖體的節(jié)理產(chǎn)狀及巖層信息并進(jìn)行了穩(wěn)定性分析;王棟等[4]提出了危巖體結(jié)構(gòu)面組合體積測(cè)量法,進(jìn)行危巖體空間幾何特征測(cè)量,獲取危巖體體積和節(jié)理面產(chǎn)狀等參數(shù);黃恒[5]基于無人機(jī)航測(cè)影像,開發(fā)了危巖體裂縫特征提取系統(tǒng);徐畫等[6]基于無人機(jī)攝影測(cè)量技術(shù),在所構(gòu)建危巖體三維模型基礎(chǔ)上提取結(jié)構(gòu)面產(chǎn)狀等主要參數(shù)信息;廖斌等[7]通過建立危巖體三維實(shí)景模型,在所獲取巖體結(jié)構(gòu)特征基礎(chǔ)上分析了危巖體的潛在運(yùn)動(dòng)路徑及運(yùn)動(dòng)特性,定性和定量評(píng)價(jià)了危巖體的穩(wěn)定性。無人機(jī)攝影測(cè)量技術(shù)具有高精度、高效率、非接觸等優(yōu)勢(shì),在危巖體勘察中逐漸成為一種安全可靠的技術(shù)手段,但其在超高陡危巖體整治工程中的應(yīng)用研究仍較少,且在航測(cè)實(shí)施過程中仍存在一些不足。本文通過梳理無人機(jī)技術(shù)在我國(guó)危巖體整治工程中的應(yīng)用特點(diǎn)和應(yīng)用場(chǎng)景,并結(jié)合具體工程案例對(duì)無人機(jī)的實(shí)際應(yīng)用進(jìn)行探討。

1 超高陡巖面貼壁攝影測(cè)量技術(shù)

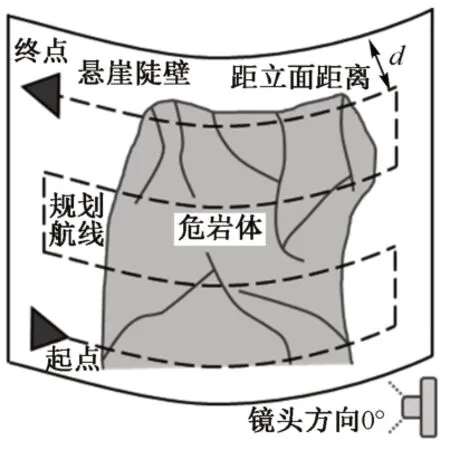

無人機(jī)地質(zhì)災(zāi)害航測(cè)工作需要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境確定航測(cè)方案,現(xiàn)階段對(duì)于在坡度極陡地形上發(fā)育的災(zāi)害體如危巖體,主要采用垂直網(wǎng)格型航線,如圖1所示。各水平航線的平面位置可保持重疊,僅變化飛行高度,控制相機(jī)鏡頭始終水平指向?yàn)?zāi)害體,且盡可能保持無人機(jī)與災(zāi)害體直立面的距離相對(duì)固定。但實(shí)際危巖體的高陡巖壁表面并不完全與水平面垂直,往往存在較大凹凸不平的巖體,若采用直立飛行航測(cè)方案,無人機(jī)相對(duì)壁面的實(shí)際距離在不同位置可能產(chǎn)生較大的差異,造成航片中壁面的分辨率相差較大,導(dǎo)致凸出處與凹陷處重疊度不足,進(jìn)而會(huì)在建模成果中出現(xiàn)漏洞、拉花、模糊等情況,影響最終成果的正確性與可靠性,甚至導(dǎo)致建模失敗。若過于追求高精度而使無人機(jī)與直立面的距離過小,則可能會(huì)出現(xiàn)無人機(jī)撞山的危險(xiǎn)事件。

圖1 垂直網(wǎng)格型航線規(guī)劃方案

在超高陡危巖體航測(cè)中實(shí)現(xiàn)貼壁航測(cè)是一種較好的解決方案,即在規(guī)劃航線時(shí)令無人機(jī)與山體巖壁的真實(shí)表面保持固定距離,在保證模型精度的同時(shí)提高作業(yè)安全性。貼壁航測(cè)作業(yè)流程如圖2所示。

圖2 貼壁航測(cè)作業(yè)流程

1)初步建立危巖體整體區(qū)域模型,采用常規(guī)正射影像規(guī)劃航線及垂直網(wǎng)格型航線進(jìn)行初飛獲得航片后,在航測(cè)處理軟件中以低精度標(biāo)準(zhǔn)快速建立危巖體區(qū)域三維模型。然后在模型中選取一處人員可達(dá)的空曠地面作為起飛點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)記,通過航線規(guī)劃工具劃定貼壁航測(cè)目標(biāo)區(qū)域,并設(shè)定無人機(jī)相機(jī)焦距、目標(biāo)航片精細(xì)度、在模型表面飛行的最小安全距離、航片重疊度、起飛點(diǎn)、航點(diǎn)數(shù)量等參數(shù),即可自動(dòng)計(jì)算生成貼壁航測(cè)航線及每個(gè)航點(diǎn)處相機(jī)朝向。

2)檢查航線并將不恰當(dāng)?shù)暮近c(diǎn)移動(dòng)或刪除,導(dǎo)出為路徑文件并導(dǎo)入無人機(jī)飛行控制軟件中,識(shí)別為飛行參照的航線,即可執(zhí)行航測(cè)任務(wù)。

3)航測(cè)任務(wù)完成后,通過采集的與巖壁保持固定距離的航片,可建立精度更高的三維實(shí)景模型和數(shù)值模型,以供后續(xù)分析及工程應(yīng)用。

2 無人機(jī)輔助技術(shù)

2.1 無人機(jī)輔助工程勘察設(shè)計(jì)

超高陡危巖體一般分布在自然環(huán)境條件較為惡劣的高山峻嶺中,地形地貌復(fù)雜,依靠人工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查極其困難,且危險(xiǎn)程度非常高。無人機(jī)航測(cè)技術(shù)可以準(zhǔn)確獲取危巖體的分布、大小和形態(tài),裂縫位置和寬度,以及巖層產(chǎn)狀等信息,進(jìn)而為輔助分析危巖體破壞模式與穩(wěn)定程度提供可靠的現(xiàn)場(chǎng)依據(jù),提高危巖體勘察設(shè)計(jì)工作的準(zhǔn)確性。

2.2 無人機(jī)輔助工程測(cè)繪

危巖體地理位置多屬偏僻山區(qū),地勢(shì)高陡,且整治工程屬于空間立面施工,一般常規(guī)測(cè)量?jī)x器無法開展,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪、施工放線、驗(yàn)收計(jì)量等工作造成了極大的困難。利用無人機(jī)貼壁航測(cè)三維建模成果,通過無人機(jī)搭載的激光發(fā)射器等儀器進(jìn)行施工定位放線、測(cè)距、高度和角度測(cè)量,可以準(zhǔn)確、高效、快速地完成地形地貌勘察、施工放線、工程計(jì)量等測(cè)繪工作,有效減少人工測(cè)量誤差,降低人工成本和山區(qū)測(cè)量工作安全風(fēng)險(xiǎn)[8]。測(cè)量結(jié)果還可輔助對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行整治范圍及工程量的復(fù)核,如有差異可及時(shí)變更,并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)資源配置計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

2.3 無人機(jī)輔助危巖體變形監(jiān)控

常規(guī)危巖體變形監(jiān)控方案通常采用接觸式表面變形監(jiān)測(cè)設(shè)備或非接觸式遠(yuǎn)程信息采集設(shè)備[9],在山體坡腳或鄰近山腰處架設(shè)測(cè)量機(jī)器人、激光掃描儀、射頻識(shí)別系統(tǒng)等設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)工作。但受場(chǎng)地限制、價(jià)格昂貴、安全風(fēng)險(xiǎn)、采集密度不足等影響,難以進(jìn)行全面的危巖體監(jiān)測(cè)工作,仍需投入大量的人力物力以克服各種不利因素,且時(shí)效性較差,難以將變形監(jiān)控常態(tài)化。此外,在超高陡危巖體巖面范圍,布設(shè)與安裝監(jiān)測(cè)設(shè)備的精確點(diǎn)位亦難以確定。

無人機(jī)技術(shù)可部分代替常規(guī)危巖體監(jiān)測(cè)手段,通過在無人機(jī)上搭載相機(jī)云臺(tái)或其他傳感器,提前布設(shè)控制點(diǎn)進(jìn)行量測(cè),獲取像控點(diǎn)進(jìn)行航測(cè)作業(yè),即可快速、高效地完成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集工作。獲得詳細(xì)的原始數(shù)據(jù)后,利用所建三維實(shí)景模型,通過軟件進(jìn)行分析與處理即可獲得具體的變形監(jiān)控結(jié)果。搭載RTK高精度定位設(shè)備的專業(yè)無人機(jī)可將變形監(jiān)控精度提高到厘米級(jí)甚至亞厘米級(jí)。

2.4 無人機(jī)輔助工程管理

無人機(jī)技術(shù)已在高速鐵路、公路等工程信息化管理中得到應(yīng)用。利用無人機(jī)航測(cè)成果,決策者能及時(shí)掌握各施工面情況,同時(shí)從高角度、多維度的視點(diǎn)對(duì)整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行觀察及把控。危巖體整治工程施工困難,工程質(zhì)量難以監(jiān)督,安全風(fēng)險(xiǎn)極高。采用無人機(jī)對(duì)危巖體整治區(qū)域采集影像資料等數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)危險(xiǎn)等級(jí)加以分區(qū),合理進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì),并在施工過程中進(jìn)行動(dòng)態(tài)安全監(jiān)控,能大大降低危巖體整治工程的安全風(fēng)險(xiǎn)。

3 危巖體整治工程應(yīng)用案例

3.1 工程概況

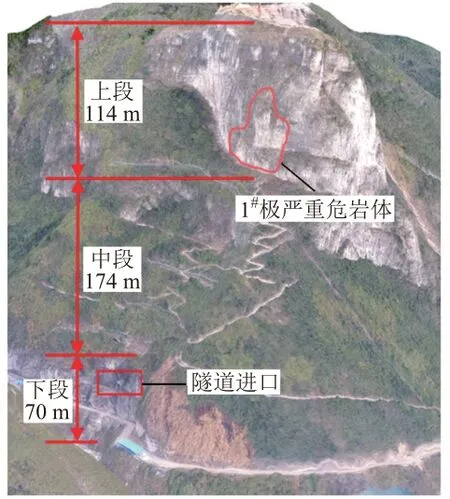

渝懷鐵路K158+837白馬1#隧道位于白沙沱—白馬區(qū)間,隧道所處山體仰坡自下而上呈折線型,坡度45°~90°。其中,距離軌面195~330 m高度范圍內(nèi)系灰?guī)r陡壁,長(zhǎng)約200 m,最高約140 m,分布大量危巖體,規(guī)模大,穩(wěn)定性差,如圖3所示。灰?guī)r陡壁下方圈椅狀陡坡,巖體松弛,張開裂隙發(fā)育,多道后緣陡傾裂縫貫通且深,存在錯(cuò)滑失穩(wěn)的可能。上段的1#極嚴(yán)重危巖體最寬部位達(dá)72 m,高約77 m,可見表層平均厚度約4.4 m,體積約11 650 m3;背后裂縫最大寬度達(dá)到1.45 m,與母巖基本脫離,僅下部與山體連接而處于欠穩(wěn)定狀態(tài),隨時(shí)有發(fā)生崩塌的可能。危巖體一旦發(fā)生崩塌,將直接沖毀小角邦溝大橋并掩埋白馬1#隧道進(jìn)口,極大地威脅渝懷鐵路行車安全,亟需對(duì)此隧道仰坡超高陡危巖體進(jìn)行專項(xiàng)應(yīng)急整治。

圖3 白馬1#隧道進(jìn)口仰坡航測(cè)模型

3.2 航測(cè)數(shù)據(jù)采集與建模成果

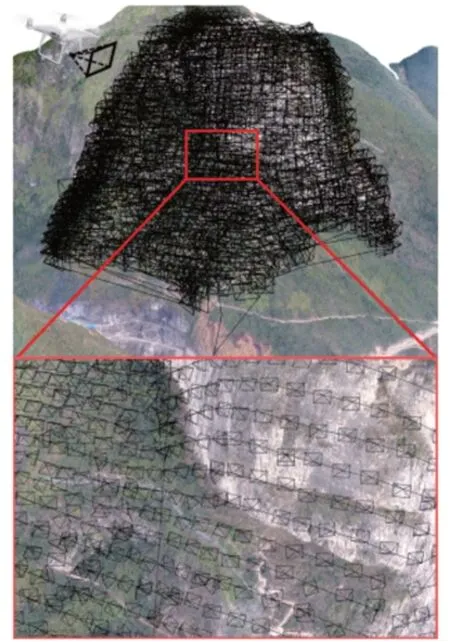

首先通過常規(guī)航線規(guī)劃航測(cè)并建立危巖體區(qū)域粗模,然后根據(jù)劃定的危巖體貼壁航測(cè)目標(biāo)區(qū)域,在航線規(guī)劃工具中設(shè)定Phantom 4相機(jī)參數(shù)、起飛點(diǎn),目標(biāo)精度1.0 cm∕px、最小安全距離10 m、航片重疊度70%、不限制單條航線航點(diǎn)數(shù)量等參數(shù),計(jì)算生成貼壁航測(cè)航線,如圖4所示。其包含1 232個(gè)相機(jī)點(diǎn)位,檢查航線并導(dǎo)入無人機(jī)飛行控制軟件后即可執(zhí)行航測(cè)任務(wù)。航測(cè)任務(wù)完成后,建立三維實(shí)景模型。

圖4 貼壁航測(cè)航線與航點(diǎn)示意

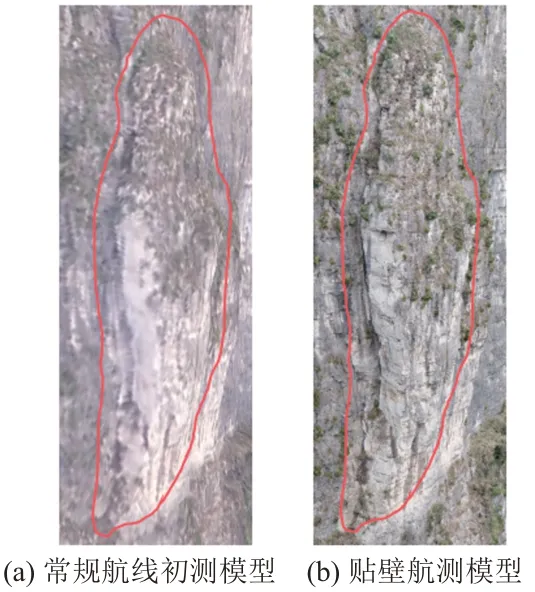

選取1#極嚴(yán)重危巖體中凸出巖壁的部分區(qū)域,將其與初測(cè)粗模中的對(duì)應(yīng)區(qū)域進(jìn)行模型細(xì)節(jié)對(duì)比,如圖5所示。可知:貼壁模型中巖壁細(xì)節(jié)顯著增加,巖面紋理乃至植被等清晰可見,僅有極少數(shù)模型貼圖的扭曲變形,且可觀察到該區(qū)域危巖體與母巖脫離的裂縫,表明貼壁航測(cè)方案可生成極為精細(xì)的三維實(shí)景模型。

圖5 危巖體局部模型對(duì)比

3.3 無人機(jī)輔助危巖體整治工程

3.3.1 整治工程全過程測(cè)繪

1)在勘察設(shè)計(jì)階段,通過無人機(jī)對(duì)人力難以到達(dá)區(qū)域的地形與巖面形貌進(jìn)行航測(cè),詳細(xì)調(diào)查整個(gè)區(qū)域危巖體的分布、形狀尺寸、裂縫分布及寬度和滲漏水情況,同時(shí)輔助對(duì)危巖體破壞模式分析及對(duì)各危巖區(qū)域穩(wěn)定程度判斷。整個(gè)危巖體區(qū)域按危險(xiǎn)等級(jí)劃分為4個(gè)區(qū)域:1#極嚴(yán)重危巖體區(qū),2#、3#嚴(yán)重危巖區(qū)和4#一般危巖體區(qū),為工程措施的設(shè)計(jì)提供充分且精確的現(xiàn)場(chǎng)依據(jù)。

2)危巖體整治工程中采用鋼錨管、錨索和框架梁為主要施工工藝,同時(shí)搭設(shè)懸挑腳手架作為施工平臺(tái)。施工過程中應(yīng)對(duì)總共520根錨索鉆孔、1 062個(gè)鋼錨管鉆孔、1 924個(gè)工字鋼懸挑梁鉆孔和其他70個(gè)鋼絲繩鉆孔點(diǎn)位進(jìn)行精確放樣,以確保危巖體整治工程的加固和外觀效果。基于貼壁航測(cè)所得三維實(shí)景模型,通過正投影的方式把設(shè)計(jì)鉆孔點(diǎn)位準(zhǔn)確布置在實(shí)景模型上,再在現(xiàn)場(chǎng)通過實(shí)地比對(duì)的方式進(jìn)行鉆孔點(diǎn)位輔助放樣,與原定人工施測(cè)方案相比節(jié)省了人力、材料等費(fèi)用20余萬元,且有效保證了施工工期。

3)在施工期間,基于航測(cè)資料和實(shí)景模型,非常方便和直觀地統(tǒng)計(jì)了主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)、框架梁、腳手架等工程數(shù)量,有效節(jié)省了人力物力。

3.3.2 危巖體變形輔助監(jiān)控

該工程危巖體分布范圍廣,穩(wěn)定性低,需要在施工前布置大量的監(jiān)測(cè)元件對(duì)危巖體進(jìn)行變形監(jiān)測(cè),以保障施工及鐵路營(yíng)業(yè)線安全。

1)由于危巖體坡面高陡,通過無人機(jī)實(shí)時(shí)影像,指導(dǎo)蜘蛛人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安裝和調(diào)試,成功完成了16組危巖體變形監(jiān)測(cè)元件的安裝工作。

2)通過對(duì)危巖體進(jìn)行周期性航測(cè),獲取危巖體不同期次的三維實(shí)景模型及數(shù)字地表模型,再對(duì)相鄰期次模型進(jìn)行疊加計(jì)算,將計(jì)算結(jié)果導(dǎo)入三維軟件進(jìn)行分析,根據(jù)分析結(jié)果可以評(píng)價(jià)不同階段危巖體的整體變形情況和穩(wěn)定性,為施工和鐵路運(yùn)營(yíng)安全提供及時(shí)可靠的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。

3.3.3 危巖體整治工程管理

1)由于該危巖體整治工程均為高空作業(yè),施工范圍廣、作業(yè)點(diǎn)多,安全管理責(zé)任重大。采用無人機(jī)快速對(duì)當(dāng)天作業(yè)的重要區(qū)域進(jìn)行巡查,對(duì)塔吊吊運(yùn)物質(zhì)、腳手架等施工區(qū)域的安全隱患、施工人員的人身安全、違規(guī)作業(yè)等進(jìn)行監(jiān)控,從而方便地進(jìn)行安全管理。

2)在項(xiàng)目初期,通過航測(cè)結(jié)果為施工便道設(shè)置、塔吊安裝位置及型號(hào)選擇、施工工序安排等提供現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)。在項(xiàng)目中后期,對(duì)主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)、框架梁外觀及腳手架搭設(shè)質(zhì)量進(jìn)行初步判定,輔助工程質(zhì)量驗(yàn)收。

3)通過無人機(jī)記錄治理工程范圍內(nèi)的影像資料并整理為施工原始記錄,直觀地了解進(jìn)度情況,從而對(duì)施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行合理調(diào)整,并根據(jù)新的計(jì)劃對(duì)施工進(jìn)行安全管理,保證安全、有序地完成施工任務(wù)。無人機(jī)航攝的影像資料同時(shí)作為施工資料的一部分,與施工日志一并存檔,通過加入進(jìn)度報(bào)告,使治理工程現(xiàn)場(chǎng)的總體進(jìn)度得以直觀呈現(xiàn)。

4 結(jié)論

1)超高陡危巖體區(qū)域采用貼壁航測(cè)的作業(yè)方案,可大大提高航測(cè)三維實(shí)景模型的精度。

2)無人機(jī)攝影測(cè)量技術(shù)能有效解決超高陡危巖體整治工程中的部分技術(shù)難題,如危巖體現(xiàn)場(chǎng)勘察,輔助整治工程設(shè)計(jì),輔助危巖體變形監(jiān)控、測(cè)量放線等。

3)無人機(jī)技術(shù)為超高陡危巖體整治工程管理提供了方便,能有效提高工程效率,減少施工管理成本,降低施工安全風(fēng)險(xiǎn)。

4)通過綜合測(cè)算,在渝懷鐵路K158+837超高陡危巖體整治工程中應(yīng)用無人機(jī)攝影測(cè)量技術(shù),降低了施工直接成本約115萬元,縮短了實(shí)際工期43 d。