四螺旋理論視角下長江經濟帶數字人才發(fā)展新格局的探究

李晟 程陶

【摘? 要】人才是經濟發(fā)展的第一要素,數字經濟產業(yè)的發(fā)展催生了一批新興數字人才。論文立足長江經濟帶,以重慶為樣本,圍繞數字人才發(fā)展工作,以四螺旋理論模型為研究基礎,提出通過多方發(fā)力、多措并舉、多地協(xié)同打造“育、引、流、用”全生命周期的人才工作機制,為以重慶為代表的長江經濟帶城市數字人才發(fā)展工作提供新思路。

【關鍵詞】四螺旋理論;長江經濟帶;數字人才;人才發(fā)展

【中圖分類號】C964;F49? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標志碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號】1673-1069(2022)08-0120-03

1 引言

在以物聯網、大數據及人工智能等技術為核心要素的驅動下,全球經濟開始呈現網絡化、智能化、綠色化等特征,世界邁入新經濟變革的新時期,數字經濟成為新經濟變革的重要標志。相關統(tǒng)計顯示,2021年我國數字經濟規(guī)模已突破45萬億元大關,同比名義增長16.2%,占GDP比重約40%。數字經濟的迅猛發(fā)展凸顯其穩(wěn)固、支撐宏觀經濟的地位與作用。作為世界第二大經濟體,我國基于互聯網等領域的快速發(fā)展積累了海量應用場景和行業(yè)數據,正聚力打造具有中國特色的數字競爭優(yōu)勢。

《長江經濟帶發(fā)展規(guī)劃綱要》于2016年印發(fā),標志著我國已正式確立了長江經濟帶“一軸、兩翼、三極、多點”的新發(fā)展格局。作為國家重大戰(zhàn)略發(fā)展區(qū)域,長江經濟帶因其具備交通、資源、產業(yè)、人力、區(qū)位等相關要素綜合優(yōu)勢,已成為我國數字經濟發(fā)展的“黃金航道”,依托數字經濟的勢能助力長江經濟帶高質量發(fā)展也成為關系國家全局發(fā)展的必由之路。

2 研究背景和理論基礎

2.1 長江經濟帶數字經濟發(fā)展現狀

我國數字經濟產業(yè)規(guī)模多年穩(wěn)居世界第二,對經濟增長的貢獻不容忽視。長江經濟帶覆蓋上海、江蘇、浙江等11個經濟實力強勁的省市及地區(qū),宛若一條“巨龍”盤臥于中華大地。

當前,長江經濟帶的數字經濟已進入全面發(fā)展時期,呈現基礎設施逐漸完善、產業(yè)規(guī)模日益龐大、數字化轉型持續(xù)深入、數字人才不斷增多的良好態(tài)勢,但區(qū)域發(fā)展水平不均衡、復合型數字人才缺乏、數字安全面臨威脅等問題尚存。

重慶位于長江上游重要生態(tài)屏障區(qū),作為西部大開發(fā)的重要戰(zhàn)略支點、“一帶一路”與長江經濟帶的重要連結點,這座城市正以科技創(chuàng)新為突破口,積極調整產業(yè)發(fā)展格局,確立培育附加值高、產業(yè)鏈長、環(huán)境友好的產業(yè)集群的關鍵定位,數字經濟因其綠色發(fā)展的特性成為重慶秉承綠色發(fā)展理念的最優(yōu)選擇。2018年,重慶市統(tǒng)計局進行了全國領先性、創(chuàng)新性的探索,研究制定了《重慶市數字經濟統(tǒng)計報表制度》,并經國家統(tǒng)計局批復于2019年開始試運行;2019年,重慶市成為國家授牌的數字經濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū);2021年,重慶市人民政府印發(fā)《重慶市數字經濟“十四五”發(fā)展規(guī)劃》;2022年,重慶市人民政府辦公廳發(fā)布《重慶市軟件和信息服務業(yè)“滿天星”行動計劃(2022-2025年)》,在數字經濟建設發(fā)展之路上,重慶作為長江經濟帶中的先鋒者,逐漸摸索出適合自己的數字發(fā)展新模式。

2.2 四螺旋理論的科學性

國內的人才發(fā)展研究工作雖起步較晚,但發(fā)展迅猛。從已有研究中發(fā)現,在人才發(fā)展工作的研究中,三螺旋理論已普遍應用,研究認為以政府、企業(yè)、學校為代表的3類主體之間既獨立又互動[1]。但目前研究者大多局限于各類專業(yè)人才發(fā)展過程中所必然涉及的市場主體進行問題分析及歸納,人才服務機構這一主體被納入研究范圍的研究較少,且將專業(yè)人才定位至數字人才的研究也并不多。因此,本文將人才發(fā)展工作細分至數字領域,依托三螺旋理論研究基礎,拓展為四螺旋結構,突出加強利用市場機制,以數字人才服務中介機構為抓手,依托市場化的途徑加強數字人才資源合理配置;突出人力資源服務機構產業(yè)體系數字化進程,為數字人才資源要素價值化進程提速,助力數字人才市場朝著雙向化流動、多途徑發(fā)展轉變。圍繞數字人才開展的研究,在三螺旋理論基礎上新增機構一環(huán),將有利于厘清傳統(tǒng)視角下政府、企業(yè)、學校三大主體之間在人才發(fā)展工作領域內的互動關系,尋找數字人才流轉效率、發(fā)展質量、市場活躍的新切入口,并以培養(yǎng)滿足社會未來發(fā)展需求的復合型數字人才為目標,探索長江經濟帶人才培育路徑。

3 數字人才的發(fā)展現狀

我國經濟已全面邁進高質量發(fā)展的新階段,數字經濟也不斷發(fā)揮其“主力軍”的建設作用。工信部發(fā)布數據顯示,2022年上半年我國電子信息制造業(yè)、軟件業(yè)、通信業(yè)和互聯網的收入總規(guī)模突破10萬億元,平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢明顯,產業(yè)韌性持續(xù)增強。迅速擴大的數字經濟市場打開了就業(yè)創(chuàng)業(yè)的新空間,成為新時代穩(wěn)就業(yè)的“生力軍”。

3.1 數字經濟與人力資源同步發(fā)展

數字經濟作為我國經濟發(fā)展的“一號工程”,與作為產業(yè)發(fā)展第一要素的人力資源同步發(fā)展,是發(fā)達國家和城市的重要經驗。一方面,人力資源不斷驅動數字經濟發(fā)展進程;另一方面,數字經濟深化發(fā)展對人力資源要素提出更高的數字化要求。自2020年起,長江經濟帶以上海、南京、蘇州、杭州、合肥、武漢、重慶、成都、貴陽為代表的城市正依托數字經濟賦予的新動能和新活力不斷提升數字經濟與人力資源的鏈接程度。

數字人才伴隨數字經濟發(fā)展而誕生,成為人力資源要素中細分人才類型的新標簽。《中國ICT(信息通信技術)人才生態(tài)白皮書(2019)》將數字人才的定義延伸至擁有ICT專業(yè)技能和ICT補充技能的就業(yè)人群。從產品與服務價值鏈供應端的數字化轉型角度出發(fā),數字人才分為六大類:數字戰(zhàn)略管理、深度分析、產品研發(fā)、先進制造、數字化運營和數字營銷。職能分類對應于數字產品與服務價值鏈供應端的各個環(huán)節(jié),通常包含戰(zhàn)略制定、研發(fā)、制造、運營和營銷5個基本環(huán)節(jié)[2]。

依據《重慶市數字經濟統(tǒng)計報表制度》中數字經濟要素基礎中的二級指標“數字人才”評價指標體系的劃分,共包括數字經濟從業(yè)人員、數字經濟領域高端人才、高校數字經濟領域本科以上在校生3項三級指標。

在數字經濟與人力資源同步發(fā)展的同時,“數字”成為人才分類的一個新維度,數字人才應運而生。新興事物的發(fā)展必然帶來新的矛盾,機遇和挑戰(zhàn)也必將共存。

3.2 數字人才機遇與挑戰(zhàn)并存

數字經濟催生新經濟新業(yè)態(tài),創(chuàng)造新職業(yè)新崗位,新動能新活力持續(xù)蓄勢聚力。相關報告顯示,2020年我國數字人才缺口已突破1 000萬,在全行業(yè)、全要素、全生命周期的數字化程度深化推進過程中,我國數字人才需求缺口必將持續(xù)加大。

目前,全面打造數字人才新格局的具體措施仍有待完善,數字人才供給與市場需求之間存在一定程度的差異,部分從業(yè)人員技能水平不高將直接影響數字經濟的發(fā)展增速。因此,推進我國數字人才發(fā)展工作刻不容緩。長江經濟帶作為我國數字經濟發(fā)展中典型區(qū)域的“排頭兵”,數字人才需求龐大,除加大相關人才供給之外,長江經濟帶的東中西部在數字經濟細分領域的賽道選擇,也對數字人才發(fā)展工作的區(qū)域差異性提出要求。

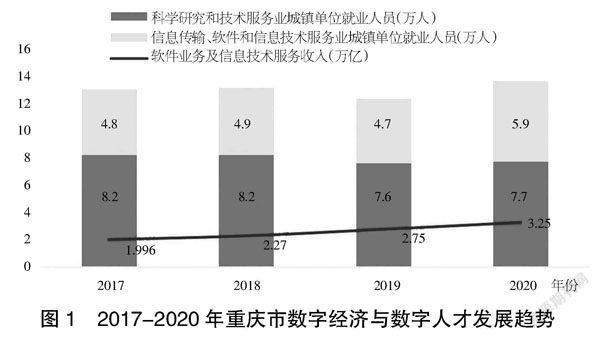

中國信通院發(fā)布的《中國數字經濟就業(yè)發(fā)展研究報告:新形態(tài)、新模式、新趨勢(2021年)》顯示,科學研究和技術服務業(yè)是數字人才需求的主戰(zhàn)場。結合國家統(tǒng)計局公布的數據,以重慶市為例,2017-2020年數字經濟(以軟件產品及信息技術服務收入為統(tǒng)計數據)與數字人才(以科學研究和技術服務業(yè)行業(yè)為統(tǒng)計數據)的發(fā)展關系如圖1所示。

由圖1可知,近年來重慶市數字經濟發(fā)展迅猛,數字人才需求日益增長(其中2019年受疫情影響數據明顯下降),隨著各地數字化發(fā)展戰(zhàn)略的推進,重慶數字人才發(fā)展工作或將面臨新的挑戰(zhàn)。2021年,重慶數字經濟增加值突破7 300億元,同比增長15%,數字產業(yè)發(fā)展已進入全國第一方陣,在產業(yè)發(fā)展的同時帶來巨大的人才缺口。重慶“滿天星”計劃顯示,未來重慶將重點在中心城區(qū)發(fā)展軟件和信息服務業(yè),人才引培力度也將進一步加大。

4 打造數字人才“育、引、流、用”的全生命周期發(fā)展新格局

人才作為衡量一個國家綜合國力的重要指標,是創(chuàng)新驅動發(fā)展的推動力量。從人才全生命周期理論來看,數字人才發(fā)展離不開“育、引、流、用”四大環(huán)節(jié)。其中,數字經濟時代,“流”才而非“留”才成為新格局中區(qū)別于傳統(tǒng)的重要一環(huán)。除政府、企業(yè)、學校外,還要提高對機構類主體的重視程度,以應對未來幾年數字人才缺口激增的情況。依據重慶的樣本數據及相關情況,本文以四螺旋理論模型(見圖2)為研究基礎,圍繞長江經濟帶數字人才發(fā)展工作提供相關建議。

4.1 多方發(fā)力:打造數字人才政產學研全閉環(huán)培育機制

深入分析數字人才發(fā)展及應用全流程所涉及的市場主體,從政府、企業(yè)、高校、人力中介機構人才培育閉環(huán)中的各協(xié)同主體異質性視角出發(fā),發(fā)揮四方優(yōu)勢,加強數字人才在各市場主體中的流動性,以共同培育適應中國未來高質量多場景發(fā)展的數字化管理人才、數字化應用人才、數字化專業(yè)人才為目標,探索加大數字人才培育力度的新路徑[3]。

①政府加快頂層設計,出臺創(chuàng)新評價的數字人才引才政策。全方位多角度制定引才政策,提高留學人員歸國就業(yè)創(chuàng)業(yè)率,優(yōu)化數字經濟領域內人才結構,追求數字人才“數量突破”的同時兼顧“質量提升”。建立以年薪收入為標準的軟件和信息服務人才評價體系,制定標準化數字人才評價機制。

②企業(yè)開發(fā)激勵機制,形成人盡其才的用才機制。采用靈活用人制度,鼓勵人才合理流動與高效配置,自主嘗試探索數字技能類評價職業(yè)(工種)范圍、數字技能崗位等級、數字技能評價標準規(guī)范、數字技能人才評價方法。

③學校及各類研究所完善培養(yǎng)制度,加大數字技能育才力度。鼓勵國內高校院所開展數字人才新型培養(yǎng)方案的研究,優(yōu)化學科專業(yè)結構和課程設置,優(yōu)先選擇長江經濟帶上數字經濟典型發(fā)展城市開展培養(yǎng)試點工作,聯合各環(huán)節(jié)協(xié)同主體搭建產學研協(xié)作職業(yè)培養(yǎng)平臺,大力培養(yǎng)復合型、實用型軟件和信息服務人才。

④人力中介培訓機構發(fā)揮各環(huán)節(jié)間“粘合劑”的作用,以市場應用為導向,搭建數字職業(yè)技能復合培養(yǎng)與交流的成才平臺。積極調研市場需求,緊跟崗位及社會發(fā)展進程,提高數字人才供給及數字企業(yè)需求的匹配度,以提升人才應用率和流動率,最大限度發(fā)揮各主體間的協(xié)同效應。

4.2 多措并舉:完善全生命周期人才服務,探索靈活就業(yè)用工新模式

基于全生命周期理論,以起步期、發(fā)展期、成熟期的各階段人才發(fā)展特性為基礎,圍繞各地數字經濟發(fā)展現狀和數字人才需求為人才提供全生命周期的人才服務工作。針對長江經濟帶上城市數字化發(fā)展水平的差異和數字人才工作開展階段的不同,因地制宜地制定工作方案。起步階段,提升數字人才培養(yǎng)意識,增強城市數字轉型的創(chuàng)新動力;發(fā)展階段,加大政策扶持力度,加快企業(yè)數字化轉型速度,加大高校人才數字能力培養(yǎng)力度;成熟階段,打造數字人才培養(yǎng)產學研一體化平臺,在提高人崗精準匹配效率的同時注重推動區(qū)域內人才的流動。四螺旋理論模型涉及的4類市場主體,應精準自身定位,確立自身服務機制,完善數字人才在各發(fā)展階段、各市場主體間的服務保障機制。政府作為四螺旋理論模型中較為特殊的一環(huán),其作用貫穿數字人才的全生命發(fā)展周期,須發(fā)揮主導作用,扮好引領、監(jiān)督的角色,探索數字人才靈活就業(yè)新模式。在我國人口結構形勢日益嚴峻之時,政府須提前預判數字人才的缺口與供給差距,探索讓人才流動起來而非傳統(tǒng)經濟模式中讓人才留存下來的新路徑,開展人才要素市場化的改革試點。同時,探索新型勞動關系,強化新就業(yè)形態(tài)下的權益保障機制,在保證人才勞動保障利益不受損的情況下,充分提升人才資源的應用效率,最大化發(fā)揮高技能數字人才的價值,為數字經濟穩(wěn)中求速創(chuàng)造新可能[4]。

4.3 多地協(xié)同:構建長江經濟帶人才生態(tài)系統(tǒng),發(fā)揮數字人才協(xié)同效應

構建長江經濟帶人才生態(tài)系統(tǒng)[5],是充分考慮當下數字人才較之于普通人才在主觀能動性方面的差異,推動數字人才積極合理流動的必然選擇。在要素資源優(yōu)先的情況下提升利用率,實現數字人才與人才生態(tài)系統(tǒng)之間的良性發(fā)展循環(huán),促進長江經濟帶乃至全國數字經濟的高質量健康發(fā)展。

我國人口結構老齡化趨勢嚴重,充分立足人才結構現狀,積極發(fā)揮數字人才要素優(yōu)勢,發(fā)揮好數字人才的強大協(xié)同效應將為長江經濟帶發(fā)展進入新征程助力。大力開展職業(yè)技能大賽、女性創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,打造長江經濟帶數字人才庫,開展長江經濟帶城市協(xié)同發(fā)展,積極調動多要素優(yōu)勢,實現資源在產業(yè)鏈上的靈活流動,有利于促進共同發(fā)展。

人才服務機構應積極響應中央構建“一盤棋”協(xié)同發(fā)展新格局、實施“一攬子”聚才育才計劃、搭建“一體化”共享共用平臺的號召,依托數字化平臺為數字人才提供全方位、全周期的服務。一方面,以培養(yǎng)復合型人才為目標,不斷助力高精尖人才技能提升,實現為人服務;另一方面,加強自身“粘合劑”作用,實現數字化平臺數據應用最大化,服務政府、企業(yè)、學校等人才需求主體單位,并推進各需求主體間人才要素資源共享,最大限度發(fā)揮數字經濟發(fā)展過程中第一要素的重要作用,賦能長江經濟帶高質量健康發(fā)展。

【參考文獻】

【1】楊倩倩.三螺旋理論研究綜述[J].合作經濟與科技,2022(9):122-124.

【2】西桂權,魏晨,付宏.面向科技服務業(yè)的四螺旋協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展模型研究[J].科技管理研究,2020,40(23):31-37.

【3】許禮剛,周怡婷,徐美娟.多元主體協(xié)同驅動下創(chuàng)新教育四螺旋模式研究[J].中國科技論壇,2021(12):134-141.

【4】任昊,秦敏.我國人口結構對消費的影響:需求側視角下多維度社會人口結構的再考量[J].商業(yè)經濟研究,2021(23):38-41.

【5】湯斌杰,孫啟明,何晨希,等.政產學研四螺旋打造高端產業(yè)人才硬核“生態(tài)圈”路徑研究[J].中國商論,2022(6):159-161.

【基金項目】2022年國家社會科學基金西部項目“平臺企業(yè)靈活就業(yè)人員的勞動權益評測體系與保障機制研究”(項目編號:22XJY004)。

【作者簡介】李晟(1988-),男,北京人,從事數字經濟與治理、人才就業(yè)研究。