口腔頜面外科術后患者發生口角黏膜壓力性損傷的現狀及嚴重程度的影響因素分析

蘇桂花 馬嬪 成燕 徐佳

口腔頜面部腫瘤、畸形及骨折是口腔頜面外科最常見的疾病,目前手術是治療此類疾病的主要和有效方法[1]。手術通常經口腔入路完成,行此類手術過程中患者要被動張口,承受力度較大、時間較長的器械牽引,使口角局部受器械壓迫,引起口角黏膜長時間缺血缺氧,最終導致患者口角黏膜發生壓力性損傷[2]。據相關研究報道,口角黏膜壓力性損傷是口腔頜面外科入路手術的常見并發癥,其發生率為79.2%~89.9%,其中重度損傷發生率達17.4%[3]。口角黏膜壓力性損傷的發生不僅直接加劇患者疼痛,增加感染風險,影響切口愈合,還會導致患者張口受限,從而影響其進食、言語功能。此外,若因局部損傷愈合不良或患者自身為瘢痕體質,可嚴重損害術后患者的面部美觀,引起焦慮、抑郁心理,進而影響患者對醫療及護理的滿意度[4,5]。本研究擬對口腔頜面外科術后患者口角黏膜壓力性損傷的現狀及其嚴重程度的影響因素進行分析,為臨床制定口角黏膜壓力性損傷的防治措施提供依據。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 采取便利抽樣法,選取2020 年1 月~2021 年1 月在銀川市某三級甲等醫院口腔頜面外科接受口腔入路手術,術后發生口角黏膜壓力性損傷患者作為研究對象。納入標準:年齡≥10 歲患者;臨床診斷為口腔頜面部疾病且需進行手術患者;手術方式為經口腔入路患者;意識清楚,有良好的語言表達能力患者。排除標準:相關臨床資料或電子病歷資料不全患者;術前已發生口角黏膜損傷患者;有皮膚病或全身皮膚狀況差患者。本研究已獲倫理委員會批準,所有患者均知情同意,自愿參與本研究。據影響因素分析樣本量計算公式:N=指標數或變量數×(5~10)倍。本研究20 個影響因素,最終樣本含量161例,其中11例不符合納入標準,最后共150例患者完成研究。

1.2 方法 調查前由研究者對調查者統一培訓,調查者需工作5 年以上,由責任護士、1 名壓瘡小組人員和患者本人共同觀察評估受壓部位皮膚的情況。如果三人同時確認其存在口角黏膜壓力性損傷,則準確記錄相關信息,包括發生部位、程度等,同時進行術后張口度和疼痛評估,并準確填寫一般情況調查問卷。

1.2.1 一般資料調查 一般資料調查表由研究者在文獻回顧和課題組討論等基礎上自行設計,包括患者的年齡、性別、文化程度、婚姻狀況、醫療費用支付方式、疾病類型等基本臨床資料及疾病相關資料、手術相關情況。

1.2.2 疼痛程度評估 采用視覺模擬評分法(visual analog scale,VAS)評估患者的疼痛程度。VAS 由Sehtt和Huskisson 開發[6],1972 年Woodforde 等[7]首次將VAS用于疼痛強度評價。評分范圍0~10分,0代表無痛,10 代表劇烈疼痛,分值越大代表越疼痛。評估時請患者用手在標記尺上指出代表其疼痛的位置,從0 點到患者指在標尺上的距離,代表患者的主觀疼痛感覺,VAS 具有快速、準確、操作簡單等特點,被廣泛應用于臨床,但是對于存在視覺障礙的患者,不適用該量表。

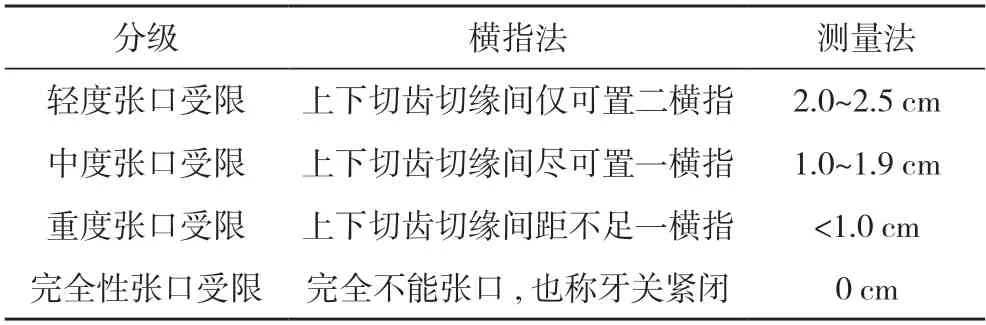

1.2.3 張口度評估 正常人的張口度平均約3.7 cm,以上下中切齒切緣之間的距離為標準,依據文獻報道將張口受限程度分為4 級[8]。見表1。

表1 張口受限程度

1.2.4 口角黏膜壓力性損傷嚴重程度評估標準[9]根據損傷嚴重程度將口角黏膜壓力性損傷分為:局部水腫:口角局部水腫、發紅,有腫脹感;黏膜擦傷:口角局部有滲出或少量滲血;黏膜裂傷:紅腫明顯、傷口處有結痂。

1.3 統計學方法 采用SPSS23.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數 ± 標準差(x-±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗;影響因素采用多因素Logistic 回歸分析。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 一般資料 共調查150例患者,其中男67例,女83例;麻醉方式均為全身麻醉(全麻),無局部麻醉(局麻);合并其他疾病:合并其他疾病2例,沒有合并其他疾病148例。患者年齡、BMI、手術時長、入院張口度等一般資料見表2。

表2 150例患者的一般資料(n,%)

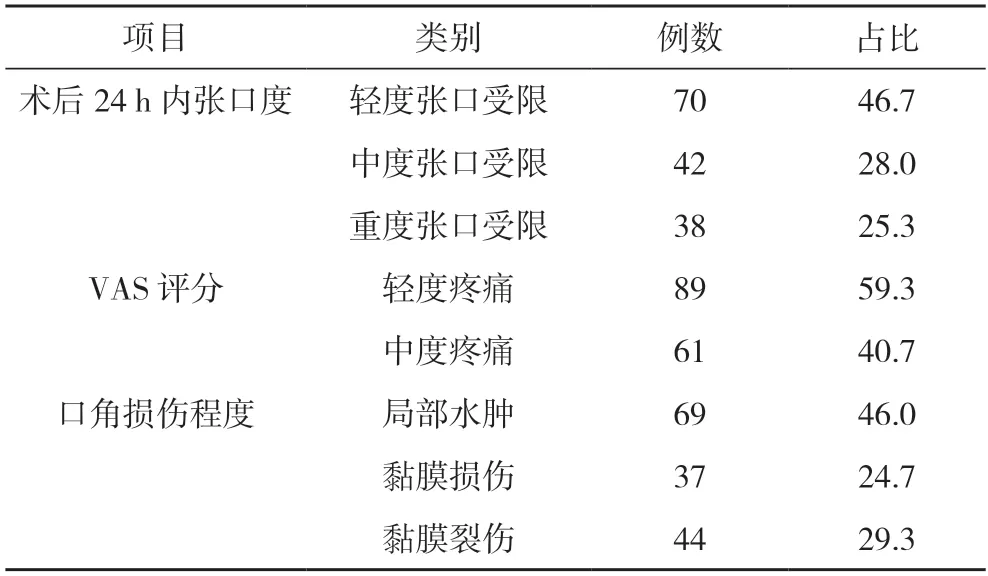

2.2 口腔頜面外科術后發生口角黏膜壓力性損傷患者的術后評估 150例患者中輕度張口受限70例,中度張口受限42例,重度張口受限38例;輕度疼痛89例,中度疼痛61例;口角局部水腫69例,黏膜損傷37例,黏膜裂傷44例。見表3。

表3 口腔頜面外科術后發生口角黏膜壓力性損傷患者的術后評估(n,%)

2.3 口腔頜面外科術后口角黏膜壓力性損傷嚴重程度的單因素分析 局部水腫、黏膜損傷、黏膜裂傷患者年齡、手術時長比較差異具有統計學意義(χ2=11.004、8.678,P<0.05);局部水腫、黏膜損傷、黏膜裂傷患者性別、BMI、入院張口度比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 口腔頜面外科術后口角黏膜壓力性損傷嚴重程度的單因素分析[n(%)]

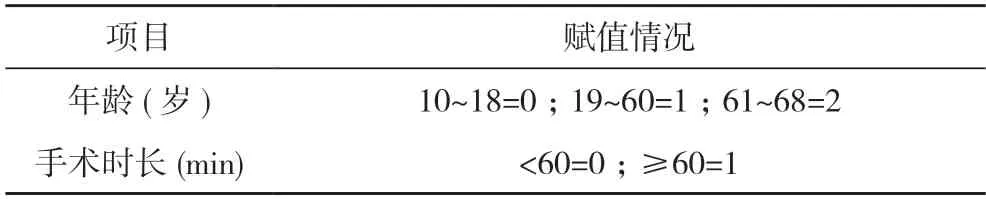

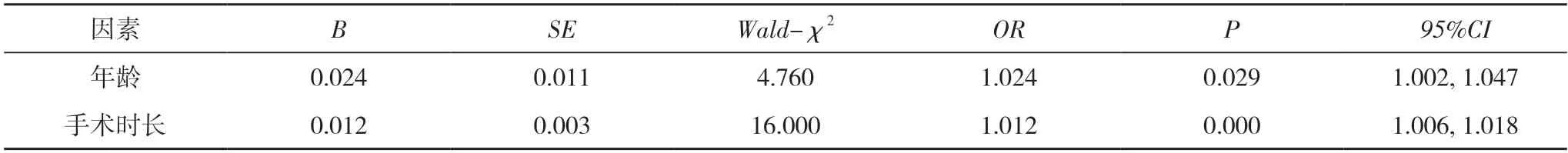

2.4 口腔頜面外科術后口角黏膜壓力性損傷嚴重程度的Logistic 回歸分析 將口角黏膜壓力性損傷嚴重程度作為因變量(局部水腫=1,黏膜損傷=2,黏膜裂傷=3),將在單因素分析中具有統計學意義的項目作為自變量,自變量賦值見表5。Logistic 回歸分析顯示:手術時長、年齡是口腔頜面外科術后口角黏膜壓力性損傷嚴重程度的獨立影響因素(P<0.05)。見表6。

表5 自變量賦值

表6 口腔頜面外科術后口角黏膜壓力性損傷嚴重程度的Logistic 回歸分析

3 討論

3.1 口腔頜面外科術后患者發生口角黏膜壓力性損傷的現狀分析 本研究中,46.0%的患者發生口角黏膜局部水腫,24.7%的患者發生口角黏膜損傷,29.3%的患者發生口角黏膜裂傷,因此,口腔頜面外科術后患者極易發生口角黏膜局部水腫,這與張莉等[10]在其研究中指出的壓力性損傷是外科手術最常見的并發癥,手術患者是壓力性損傷發生的高危人群相一致。口腔頜面外科患者在腫瘤切除、骨折修復、關節成形、畸形修復等手術后,由于手術部位有大量神經末梢,被損傷后出現劇烈的神經刺激疼痛或繼發性痛覺過敏[11],所以疼痛是口腔外科術后的常見表現,在本研究中,對150例患者進行VAS 評估發現,59.3%的患者為輕度疼痛,40.7%的患者為中度疼痛。疼痛會影響到患者休息和睡眠,不利于預后,因此在臨床中,護理人員應注重對口腔頜面外科術后患者進行疼痛護理,疼痛護理的實施不僅能夠緩解痛感且能減輕張口受限,還可減輕因疼痛而出現的負面情緒,有助于患者生理和心理舒適度的提高,有利于患者圍術期生活質量的提高[12]。150例患者術后24 h 內,46.7%的患者為輕度張口受限,28.0%的患者為中度張口受限,25.3%的患者為重度張口受限。張口受限癥狀是因張口時局部疼痛發生保護性抑制所致[7],患者術后疼痛評分越高,其張口受限程度越嚴重,術后患者口角黏膜壓力性損傷程度越嚴重,其張口受限程度也越嚴重。所以,患者術后張口受限程度是受疼痛與口角黏膜壓力性損傷的影響[12-15]。

3.2 口腔頜面外科術后口角黏膜壓力性損傷嚴重程度的單因素分析

3.2.1 年齡 本調查結果顯示,年齡>60 歲是影響口角黏膜壓力性損傷嚴重程度的危險因素。年齡對其的影響已經得到公認,老年患者是術后發生口角黏膜壓力性損傷的高風險人群,且發生口角黏膜壓力性損傷的嚴重程度越高[13]。可能的原因是隨著年齡增長,因水分及營養成分流失導致老年人皮膚變薄松弛干燥,缺乏彈性,皮下脂肪變薄、萎縮,加上老年患者免疫功能下降,可能阻礙了創面修復[16,17]。因此年齡>60 歲的患者易發生口角黏膜壓力性損傷,且疾病嚴重程度較高。

3.2.2 手術時長 由表4 看出,手術時長<60 min 的患者口角黏膜裂傷發生率為20.5%,手術時長≥60 min的患者口角黏膜裂傷發生率為79.5%,說明手術時間越長,局部受壓組織處于低灌注或缺氧狀態的時間越長,發生口角黏膜損傷程度越嚴重。有研究發現手術時間>2.5 h 是壓力性損傷的危險指數;當手術時間>4 h,即使患者體質良好也有組織損傷的風險,如果手術時間>4 h 且每延長30 min 增加壓力性損傷危險性約33%。表明手術時間越長,患者口角受手術器械壓迫的時間越長,皮膚黏膜損傷風險越大,程度越嚴重[18-20]。

3.3 口腔頜面外科手術后口角黏膜壓力性損傷嚴重程度的影響因素分析 通過多因素Logistic 回歸分析顯示,手術時長、年齡是口腔頜面外科術后口角黏膜壓力性損傷嚴重程度的獨立影響因素(P<0.05)。年齡越大,機體退行性改變越多,皮膚軟組織的代謝也越緩慢,極易發生壓力性損傷;手術時長與口腔頜面外科術后患者發生口角黏膜壓力性損傷嚴重程度呈正相關,手術時間越長,發生口角黏膜壓力性損傷的風險性及嚴重程度越高。

本研究顯示年齡和手術時長是影響口腔頜面外科術后口角黏膜壓力性損傷嚴重程度的主要因素。針對上述因素,醫護人員應對口腔入路手術患者進行全面評估,對于高危患者進行有針對性的干預,例如對手術時間過長或年齡過大的患者提前進行受壓部位皮膚的保護,以減輕口角黏膜的局部壓力,從而降低發生口角黏膜壓力性損傷的風險性及嚴重程度,提高患者舒適度,提高工作質量。但目前臨床上所用的壓力性評估量表并不適用于評估口角黏膜壓力性損傷,且醫務人員未認識到口腔頜面外科患者發生口角黏膜壓力性損傷的危害性,所以此研究具有一定的局限性,在未來的研究中希望可以進一步探討口角黏膜壓力性損傷的專用評估工具,并在臨床實踐中有必要對醫護人員進行相關培訓,提高對黏膜壓力性損傷的識別、預防和管理質量。