臺風“煙花”浙江極端降水成因分析

沈曉玲,李鋒

(1.浙江省紹興市氣象局,浙江 紹興 312000;2.浙江省諸暨市氣象局,浙江 諸暨 311800)

1 引言

由臺風引發的極端降水是我國的主要災害性天氣之一,許多專家學者已對臺風降水開展了深入研究[1-3]。臺風暴雨可分為5個落區:眼壁暴雨、螺旋雨帶暴雨、小渦暴雨、倒槽暴雨和切變暴雨。臺風造成的極端暴雨有一個顯著特點,即極端暴雨多產生在登陸或近海臺風的維持和停滯階段[4-6]。西南氣流的水汽輸送對臺風降水至關重要,其攜帶的水汽能使臺風雨帶中的強對流活動加強,使暴雨增幅[7-8]。錢燕珍等[9]通過對比臺風“菲特”、臺風“杜鵑”和臺風“莫蘭蒂”造成寧波強降水的成因,指出遠距離、范圍小的臺風減弱后云系擴散,與冷空氣、副熱帶高壓(以下簡稱副高)或其他臺風等相互作用,有利于持續性強降水的形成。臺風暴雨還與地形密切相關,低層氣流受地形引導和阻擋作用,可加速輻合與抬升,有利于強降水的維持和加強[10-12]。萬小雁等[13]對比了在樂清以北登陸的1909 號超強臺風“利奇馬”和9015 號臺風“阿貝”引起的溫州強降水的分布特征,指出臺風過程累積雨量與臺風中心距離和地形高度有顯著相關關系,北部樂清和永嘉交界的迎風坡出現歷史極值降水現象的概率大。劉曉波等[14]對 1614 號臺風“莫蘭蒂”和 1616 號臺風“馬勒卡”雙臺風形勢下長三角地區出現大暴雨過程的成因進行了診斷分析,認為蘇皖地區高空槽后冷空氣侵入、浙江—上海沿海地區形成東北—西南向溫度鋒區以及浙江中北部沿海交界地帶特殊山脈地形的強迫作用,使得中尺度對流系統發展并維持。

浙江地勢西高東低,尤其是浙北多山脈分布,臺風影響時常常引發強降水。在2106 號臺風“煙花”影響期間,浙北出現罕見極端降水,多項記錄破歷史極值。本文利用浙江省常規氣象觀測資料、歐洲中心第五代大氣再分析全球氣候數據(The fifth generation atmospheric reanalysis of the globalclimate of European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ERA5)逐小時再分析資料(0.25°×0.25°)和衛星云圖資料等,分析了此次臺風極端降水的特征和成因,以期為今后臺風暴雨預報提供一定參考。

2 臺風“煙花”概況和極端降水特點

2.1 概況

2106 號臺風“煙花”于 7 月 18 日 02 時(北京時,下同)在西北太平洋洋面生成,生成后移動路徑多變,經歷了北移、西折、南落和停滯等多種路徑(見圖 1a),21 日 11 時加強為強臺風,中心風力為 14 級(42 m/s)。23 日夜間臺風進入東海,維持臺風級別(13級),正面向浙江沿海移動。25日12時30分臺風在浙江舟山普陀區第一次登陸,登陸時中心附近最大風力為38 m/s(13 級),中心最低氣壓為965 hPa。臺風登陸后在舟山本島滯留5 h,然后沿杭州灣南岸海岸線緩慢移動16 h,于26 日09 時50 分在浙江嘉興平湖市沿海再次登陸,登陸時中心附近最大風力為28 m/s(10級),中心最低氣壓為978 hPa。登陸后臺風繼續向西北方向移動,在嘉興市緩慢移動7 h,26 日17 時移出浙江后基本沿著浙江與江蘇省界緩慢西北行,繼續給浙江北部地區帶來暴雨,局地大暴雨。臺風“煙花”移速慢,尤其在浙江省滯留期間移速僅為6 km/h,且為1949 年有氣象記錄以來首個在浙江省內兩次登陸的臺風。

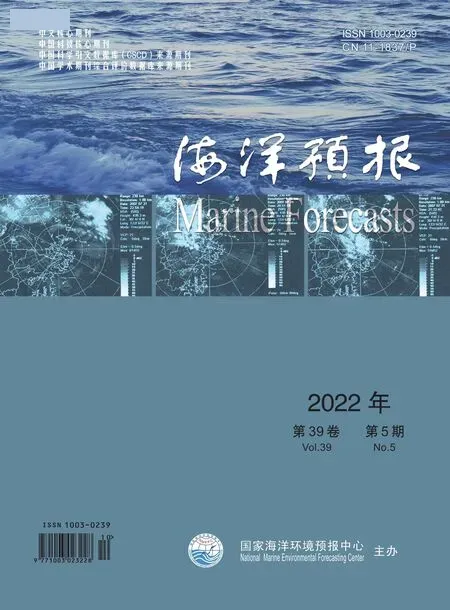

圖1 臺風“煙花”路徑和過程實況及浙江省地形圖Fig.1 The track and process of typhoon"In-Fa"and topographic map of Zhejiang Province

臺風“煙花”影響期間風雨潮“三碰頭”,浙北地區持續出現暴雨或特大暴雨以及長時間的10 級以上大風,臺風影響范圍大,致災強度強。根據浙江省風雨影響綜合評估結果,有37個縣(區、市)382個鄉鎮(街道)的致災等級為“特重”,11 個縣(市、區)47個鄉鎮(街道)的致災等級為“嚴重”。

2.2 極端降水特點

臺風“煙花”影響范圍大,移速慢,在尚未進入東海時其外圍云系已開始影響浙江。臺風過程自22 日開始,至28 日結束,風雨影響時間長達7 d,破浙江省登陸臺風影響時間最長紀錄。22 日08 時—28日08時,全省平均雨量為191 mm,破浙江省登陸臺風的降雨紀錄;寧波、舟山、紹興、湖州、嘉興和杭州6個地區的過程雨量超過200 mm(見圖1b),均破1951 年以來浙江省登陸臺風的降雨紀錄;20 個縣(市、區)的過程雨量超過300 mm,單站最大降雨出現在余姚大嵐鎮丁家畈,過程雨量為1 034 mm,破浙江省登陸臺風過程雨量極值;27 個國家級氣象站的過程雨量破1951 年以來浙江省登陸臺風的降雨紀錄。

圖1c為過程雨量最大的丁家畈站(位于四明山一帶,靠近臺風登陸點)和董嶺站(位于天目山一帶,距離臺風登陸點較遠)的小時雨量分布。從圖中可以看到,降水可以分為兩個階段:第一階段為23 日前半夜,受臺風“煙花”外圍環流影響開始產生降水,丁家畈站小時雨量多不足20 mm,董嶺站不足15 mm。第二階段從24日02時起,受臺風螺旋云帶和臺風本體云系影響,降水加強,丁家畈站降水主要集中在 25 日 02 時—26 日 08 時,累積雨量為665 mm,占過程雨量的64%,25 日14—20 時小時雨量多超過30 mm,最大為37.4 mm;董嶺站降水主要集中在 25 日 08 時—26 日 14 時,累積雨量為592 mm,占過程雨量的61%,小時雨量超過30 mm的持續時間短,最大為32.8 mm。

綜上分析,與1909 號臺風“利奇馬”在括蒼山站產生81.5 mm 的小時雨量相比,此次過程降水效率整體不高,持續時間長是導致極端降水的主要原因。另外,從浙江省地形圖(見圖1d)可以看到,浙北山脈呈東北—西南向分布,浙西北為天目山,浙東自西向東分別為龍門山、會稽山和四明山,此次過程的4 個雨量中心與4 座山脈正好相對應,可見降水量與地形密切相關。下面重點就浙北東部沿海和浙西北山區的極端降水成因進行分析。

3 極端降水成因分析

3.1 環流背景

臺風的移動路徑直接關系到降水的落區和強度[15]。臺風“煙花”進入東海后,24 日08 時(圖略)50°N 以北高緯地區為西風帶槽脊,臺風“煙花”東側西太平洋上為2108 號臺風“尼伯特”,其中心位于25.3°N,149.5°E,西側海南島上為2107號臺風“查帕卡”,其中心位于19.3°N,107.1°E,副高斷裂成南北兩部分,北部位于日本南部海面,范圍偏小,南部位于20°N 以南的西太平洋上,大陸高壓西進北抬至38°N,95°E 附近。臺風“煙花”處在鞍型場中,引導氣流弱,主要受內力作用向西北方向緩慢移動。25日14時臺風“煙花”第一次登陸后,西風帶槽脊和副高位置少動,臺風“尼伯特”中心北移至30.1°N,150.8°E,但仍維持熱帶風暴強度,兩個臺風的中心距離超過2 000 km,兩者之間直接作用較小;臺風“查帕卡”減弱為熱帶低壓,兩者之間距離1 200 km左右,受藤原效應作用,臺風“煙花”受向西、向北的作用力,有利于其繼續向西北方向移動。26日08時臺風“查帕卡”減弱消亡,中高緯西風槽南壓至37°N,副高588 線東退至135°E 以東,臺風“煙花”東北側仍為反氣旋性環流,在其西側東南氣流的引導下,臺風緩慢向西北方向移動。28 日08 時臺風“尼伯特”減弱為低壓環流,副高受臺風“尼伯特”北上擠壓東退至150°E 以東,并與南環副高合并。臺風“煙花”北上與西風槽結合,在槽前西南氣流引導下轉向偏北方向移動,逐漸遠離浙江,對浙江的影響也趨于減弱,浙北地區轉為分散性陣雨天氣。

3.2 水汽條件

極端降水的產生與水汽密切相關。從850 hPa水汽通量分布圖中可以看到(圖略),臺風“煙花”主要有兩支水汽通道,一支為臺風“查帕卡”南側的西南急流,水汽來源于孟加拉灣和南海,水汽通量達30~40 g(/cm·hPa·s),另一支為臺風“尼伯特”北側的東風急流,水汽來源于西太平洋,水汽通量為10~20 g(/cm·hPa·s)。西南急流與東風急流持續強盛的水汽輸送使得對流不穩定能量釋放增強,有利于臺風“煙花”強度維持并在臺風北側匯合后向浙江輸送,為浙北東部沿海的極端降水提供了充沛的水汽和不穩定能量[16]。26日08時東風急流減弱,其輸送的水汽通量也減弱至10 g/(cm·hPa·s)以下,但臺風東側的東南風急流仍維持,西南急流輸送的水汽通量中心仍達30~40 g/(cm·hPa·s)。由此可見,西南急流的強度和對應的水汽通量均大于東風急流,因此,來自孟加拉灣和南海的水汽輸送對極端降水起著更重要的作用。

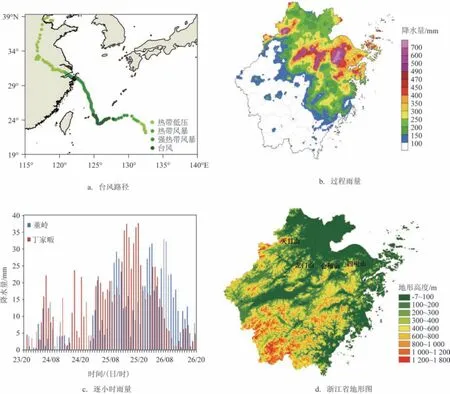

從925 hPa 水汽通量散度圖中可以看到(見圖2),臺風“煙花”第一次登陸前結構較對稱,25 日08時水汽通量散度輻合大值中心位于臺風西側,也就是浙北東部沿海,呈西北—東南向帶狀分布,輻合中心強度超過12×10-7g/(cm2·hPa·s),未來6 h 強降水落區與水汽通量散度輻合中心相對應,最大雨量為寧波余姚丁家畈的127 mm。25 日20 時,水汽通量散度分布呈現非對稱性發展,但輻合中心仍位于臺風西側,中心強度維持,同時在浙西北出現水汽通量輻合副中心,強度為10×10-7g(/cm2·hPa·s),未來6 h 強降水落區仍在輻合區內,且與山脈走向平行。26日08—20時,水汽通量散度分布的非對稱性更加明顯,輻合帶位置少動,由于臺風強度減弱,降水強度也減弱,未來6 h 未出現50 mm 以上降水。降水大值區仍與輻合帶有較好對應,特別是在26 日20時后,隨著臺風北上,杭州灣南岸地區轉為臺風后部,氣壓上升,但該地區仍存在水汽輻合,中心強度仍維持12×10-7g(/cm2·hPa·s),為持續降水提供了充足的水汽條件。由此可見,臺風登陸前925 hPa 水汽分布結構對稱,登陸后水汽輻合中心始終位于臺風西側,具有明顯的不對稱性,有利于其西側中尺度對流雨帶的發展,水汽通量散度輻合區與未來6 h的強降水落區相對應,輻合強度與降水強度也有一定的對應,在今后的預報中可作為參考。

圖2 不同時刻925 hPa風場(單位:m/s)、水汽通量散度(陰影,單位:10-7g/(cm2·hPa·s))、未來6 h 50 mm以上降水站點(黑點)和臺風中心位置(紅點)分布Fig.2 The distribution of wind(unit:m/s),water vapor flux divergence(shaded area,unit:10-7 g/(cm2·hPa·s))of 925 hPa,precipitation station of more than 50 mm in the next 6 hours(black spot),location of typhoon center(red dot)in different time

3.3 動力條件

由200 hPa 風場演變圖可知(圖略),24 日08 時中緯度高空急流在118°E 附近分為兩支氣流,一支為偏北氣流,另一支為偏西氣流。臺風“煙花”北側的西南氣流北上并入臺風“尼伯特”環流,臺風處于高空氣流的分流區中,兩側輻散極不均勻,西側和北側輻散較強,輻散強度達12×10-5/s,東側和南側輻散較弱,這種分布有利于臺風的非對稱性發展。26 日08 時高空急流仍分為兩支,中心向東發展,臺風處于急流入口區右側,有利于高空正渦度平流發展,抽吸作用加強,這是臺風強度能長時間維持的原因之一;另一方面臺風西北側的強輻散仍維持,輻散強度為8×10-5/s,直至影響結束。由此可見,在臺風登陸后,高空分流區和強輻散均有利于上升運動加強,使臺風西側和北側螺旋云帶得以維持,并造成浙北東部沿海暴雨和大暴雨。

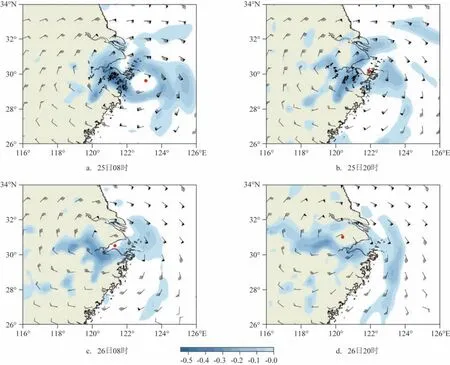

沿120°E 散度和垂直速度的垂直剖面圖顯示,25日08時(圖略)暴雨區上空(29°~30°N)的輻合集中在700 hPa 以下,中心位于950 hPa 附近,中心輻合強度達-16×10-5/s,中高層為輻散,中心位于600 hPa 附近,輻散強度達8×10-5/s,垂直速度分布與散度場相對應,中低層以上升運動為主。26日08時(見圖3a)低層輻合明顯增強,中心輻合強度增大至-20×10-5/s,高度降至800 hPa 以下,中層輻散中心也降至800 hPa附近,輻散強度增強,同時850 hPa垂直上升速度增強至1.5 m/s。由此可見,臺風登陸前后浙北東部沿海輻合主要出現在邊界層,特別是登陸后低層輻合高層輻散的環境條件更有利于強降水發生,但垂直速度發展并不旺盛,因此此次過程的整體降水效率不高。浙西北山區的散度和垂直速度也存在類似分布(見圖3b),臺風登陸前后暴雨區上空(30.5°~31°N)的輻合均集中在850 hPa以下,輻合中心位于950 hPa 附近,輻合強度為-20×10-5/s,對應的垂直上升速度僅為 1 m/s,850 hPa 向上以輻散為主。

圖3 26日08時散度(黑線,單位:10-5/s)和垂直速度(紅線,單位:m/s)的垂直剖面Fig.3 The vertical profiles of divergence(black line,unit:10-5/s)and vertical velocity(red line,unit:m/s)

3.4 不穩定條件

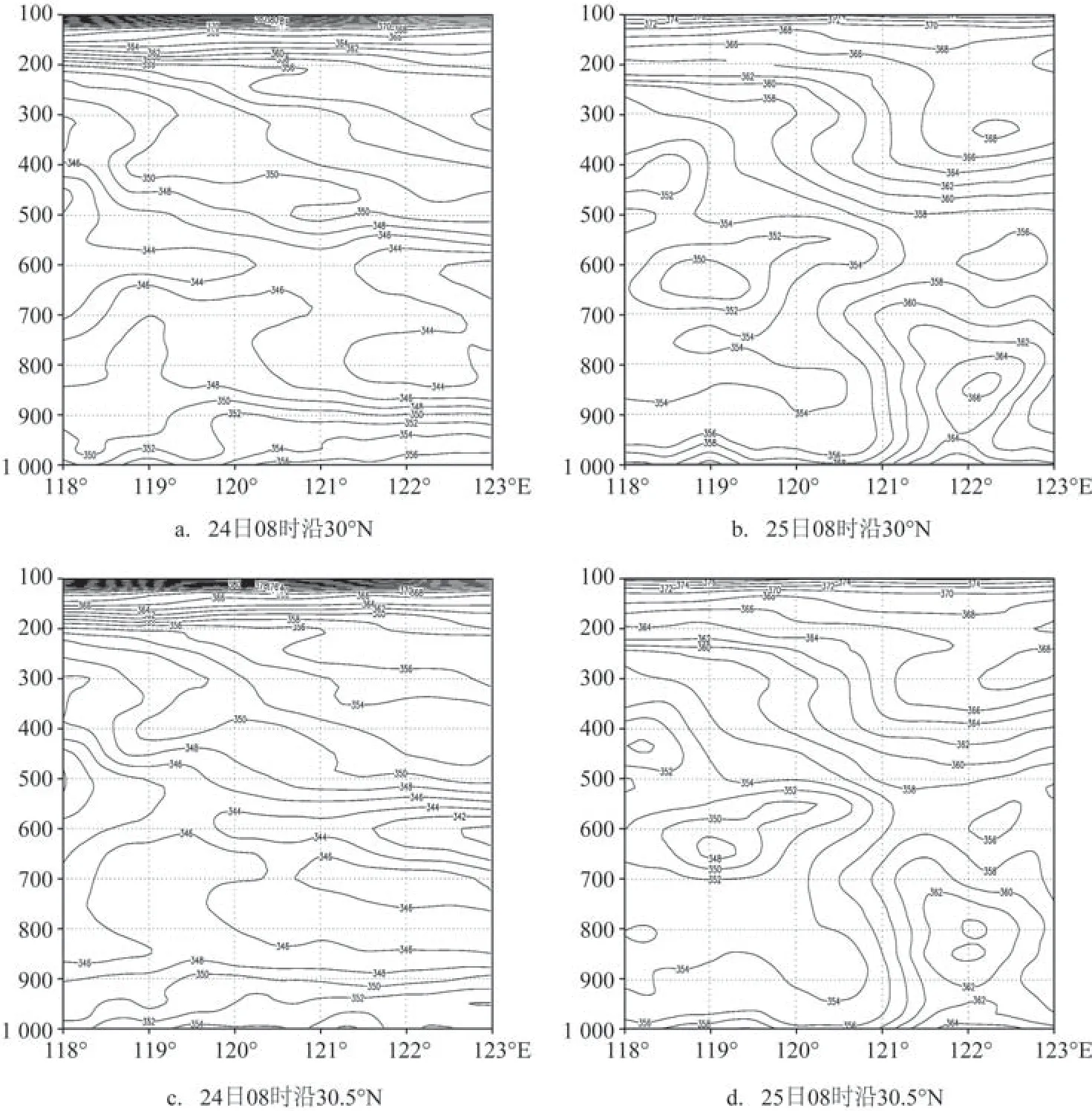

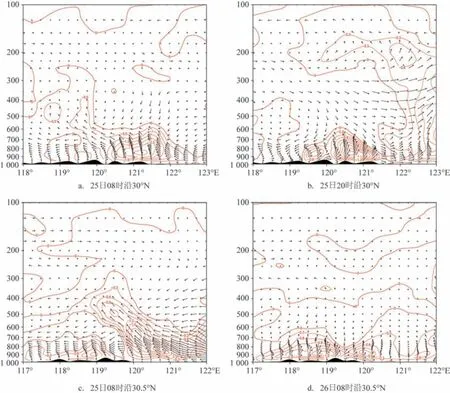

沿30°N 假相當位溫緯向剖面圖顯示,24 日08時浙北東部沿海暴雨中心(121°E)上空850 hPa 以上大氣處于穩定層結狀態(見圖4a),850 hPa以下為高溫高濕大氣,θse最大位于邊界層,為356 K,且隨高度增加而減小,表明大氣處于弱不穩定層結或中性層結狀態,不利于垂直運動強烈發展,這與24 日實況小時雨量多不足20 mm 相對應。25 日08 時120°E 以東邊界層θse增大至360 K 以上(見圖4b),表明低層有暖濕平流輸送,同時600~500 hPa 存在352 K 的干冷中心,θse差值達10 K,大氣不穩定性明顯增強,有利于提高降水效率,這是25 日暴雨區持續出現30~50 mm/h 短時強降水的重要原因之一。26 日08 時邊界層θse再次減小(圖略),120°~121°E之間不穩定層結僅存在于975 hPa 以下,降水也隨之減弱,小時雨量降至10 mm以下。

圖4 假相當位溫垂直分布(單位:K)Fig.4 The vertical distribution of potential pseudo-equivalent temperature(unit:K)

浙西北山區暴雨中心(119.5°E、30.5°N)上空θse的演變過程(見圖4c—d)與浙北東部沿海相似,臺風登陸前后大氣不穩定性增大,650 hPa干冷中心與邊界層暖濕中心的假相當位溫差達12 K,這種差異一直維持到26 日20 時,持續時間比浙北東部沿海長12 h,這是導致董嶺站25日夜里—26日白天降水較丁家畈偏強的原因之一。

4 極端降水形成機制

4.1 中尺度對流云團活動特征

中尺度對流系統的形成和發展有利于產生臺風暴雨,并對臺風暴雨垂直運動場的強迫起主要作用[17]。從風云四號(FY-4A)衛星反演的云頂亮溫(Black Body Temperature,TBB)演變可以看到(圖略),22 日08 時臺風“煙花”外圍云系已經開始影響浙江沿海,但強度較弱,小時雨量在20 mm 以下,13時起降水強度增強,最大小時雨量超過30 mm。24日02時臺風“煙花”靠近浙江,中心密閉云區范圍較小,云系不緊致,臺風眼較大,北側螺旋云帶發展并不旺盛,浙江沿海云帶TBB 強度在-30 ℃以上,但在西進過程中已造成沿海地區20~30 mm/h的短時強降水。24日08時中心密閉云區范圍增大,云系緊致,臺風眼小而清晰,影響杭州灣南岸的螺旋云帶得到發展,TBB 增強至-40 ℃左右,08—09 時中尺度雨團造成紹興東龍小時雨量達56 mm,可見對流云團TBB 的強度變化及大值中心位置與小時雨量的強度及落區相對應。24 日14 時臺風“煙花”本體云系開始影響沿海,其西側密閉云區范圍顯著增大,TBB 增強至-60℃以上并緩慢向西北方向移動,第一次登陸后仍維持臺風強度,造成浙江東部沿海和浙西北山區出現持續性暴雨和大暴雨,部分地區特大暴雨,紹興牛團倉站25日14時—26日14時24 h雨量達436 mm。26 日下午起臺風“煙花”北上并受地形阻擋和地面摩擦等作用,臺風強度減弱,其螺旋云帶和密閉云區范圍減小,TBB 強度減小,降水隨之減弱。綜上分析可知,臺風“煙花”移速慢、其螺旋云帶和本體云系范圍廣和臺風強度維持時間長是造成此次極端降水的主要原因。

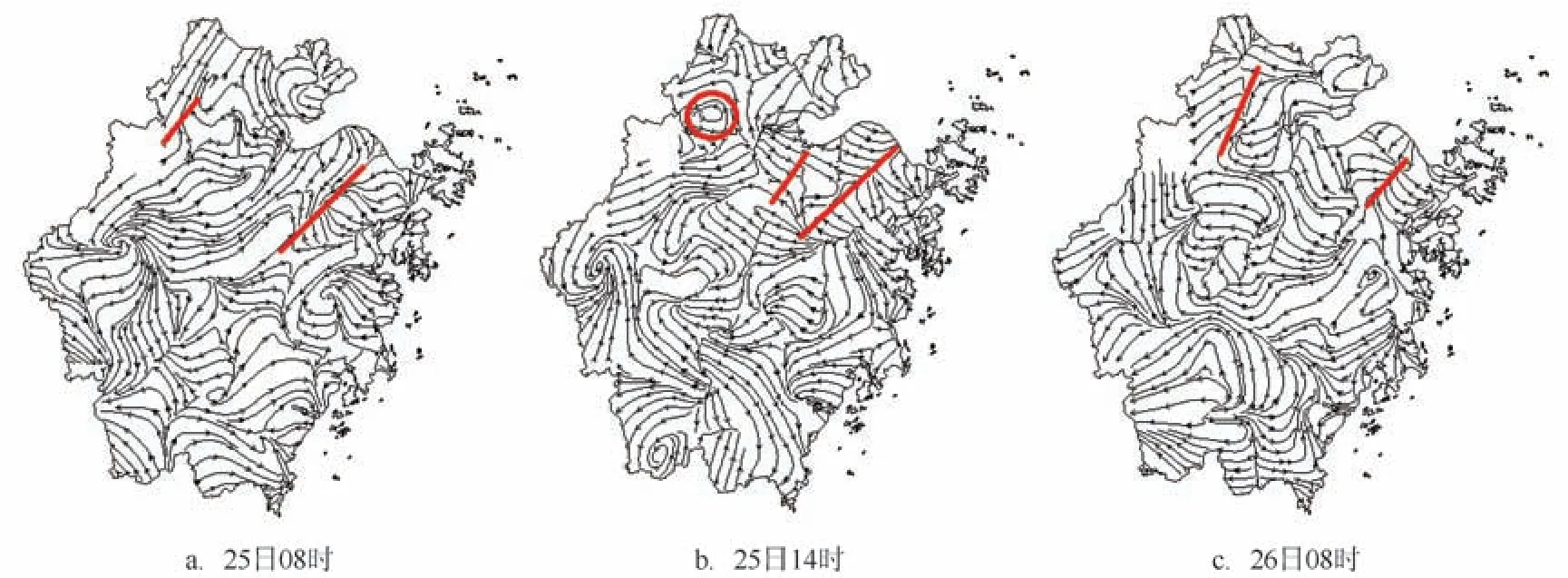

4.2 中尺度輻合帶

從地面流場分析,當臺風本體云系尚未影響浙江時,地面以輻散氣流為主,降水為分散性陣雨。隨著臺風移近,25日08時浙北東部沿海四明山一帶有明顯的中尺度輻合帶生成(見圖5a),呈東北—西南走向,與四明山基本平行,輻合帶兩側分別為偏東風和偏北風。結合圖2a 的分析結果來看,未來6 h強降水區正好位于中尺度輻合帶上,累計最大降水達110 mm。與此同時,在浙西北也有中尺度輻合帶形成,輻合帶由西南風和偏東風構成,與浙西北天目山區的強降水正好對應,未來6 h 最大降水達138 mm。由此可見,中尺度輻合帶能觸發對流,加強輻合上升運動,從而產生強降水。25日14時四明山一帶有中尺度輻合帶維持,會稽山附近又有新的中尺度輻合帶生成。新輻合帶由偏東風和偏西風匯合而成,兩條輻合帶上未來6 h 最大降水分別達200 mm 和113 mm,而天目山附近的中尺度輻合帶演變為中尺度低壓,降水強度有所減弱,未來6 h最大降水為68 mm。26 日08 時四明山和會稽山一帶的中尺度輻合帶分別減弱和消亡(見圖5c),對應降水也明顯減弱,天目山一帶的中尺度輻合帶仍維持,對應湖州中南部未來6 h 出現最大為101 mm 的強降水。

圖5 地面流場分布Fig.5 The distribution of surface stream field

綜上分析可知,中尺度輻合帶與中尺度雨帶有較好的對應關系。中尺度輻合帶的長時間維持,導致中尺度對流系統不斷發展,在浙北東部沿海和浙西北山區形成“列車效應”,造成這些地區出現暴雨和大暴雨。

4.3 地形對降水的增幅作用

浙江省位于我國東南沿海,地勢自西南向東北呈階梯狀傾斜,地形復雜。浙北山脈自西向東分別為天目山、龍門山、會稽山和四明山,特殊地形容易導致降水分布不均勻。董美瑩等[18]研究表明,山脈地形對臺風近地層環流有強迫作用,可促使迎風坡氣流的上升運動加強,從而產生強降水。

從圖1d 可以看到,浙北東部和浙西北的4 座山脈均呈東北—西南走向,臺風登陸前和登陸時均位于山脈右側,為偏東或東南氣流,與山脈走向近乎垂直。從浙北東部山區垂直速度緯向剖面圖中可以看到(見圖6a),四明山脈迎風坡上升運動明顯強于平原地區,且集中在中低層,中心垂直速度達2.5 m/s。在浙西北山區也存在同樣的分布(見圖6c),偏東氣流在120°E 附近的迎風坡受到抬升,在700 hPa 形成上升運動中心,由于天目山海拔較高,在山前500 hPa 附近又形成上升運動中心。由此可見,山脈對氣流的抬升作用非常明顯,且有利于降水增幅。從不同高度站點的降水量分析來看,寧波余姚的丁家畈、森林公園、東崗和華山水庫4個站點的海拔高度均在450 km 以上,25 日08—20 時12 h雨量均超過200 mm,但其周圍低海拔站點的雨量僅為100 mm 左右,地形作用產生的降水增幅超過100%。隨著臺風的北上西進,25 日20 時(見圖6b)浙北東部山脈處于臺風西南側并轉受西北氣流影響,西北氣流仍與山脈走向垂直并受山體阻擋,氣流在山脈西側受動力抬升作用產生強烈的輻合上升運動,將水汽向高空輸送,從而產生強降水。浙西北山區由于地理位置偏西,26日08時上升運動中心才西進至天目山西側。綜上所述,山脈迎風坡的抬升作用會觸發不穩定能量的釋放并激發中尺度雨團形成,不斷生成的中尺度雨團導致累積降水量增大,同時地形的阻擋作用會使臺風系統移速減慢,降水持續時間變長,降水量增大[15]。

圖6 地形(黑色陰影)、垂直速度(紅線,單位:m/s)和風場(單位:m/s)垂直分布Fig.6 The vertical distribution of terrain(black shaded area),vertical velocity(red line,unit:m/s)and wind field(unit:m/s)

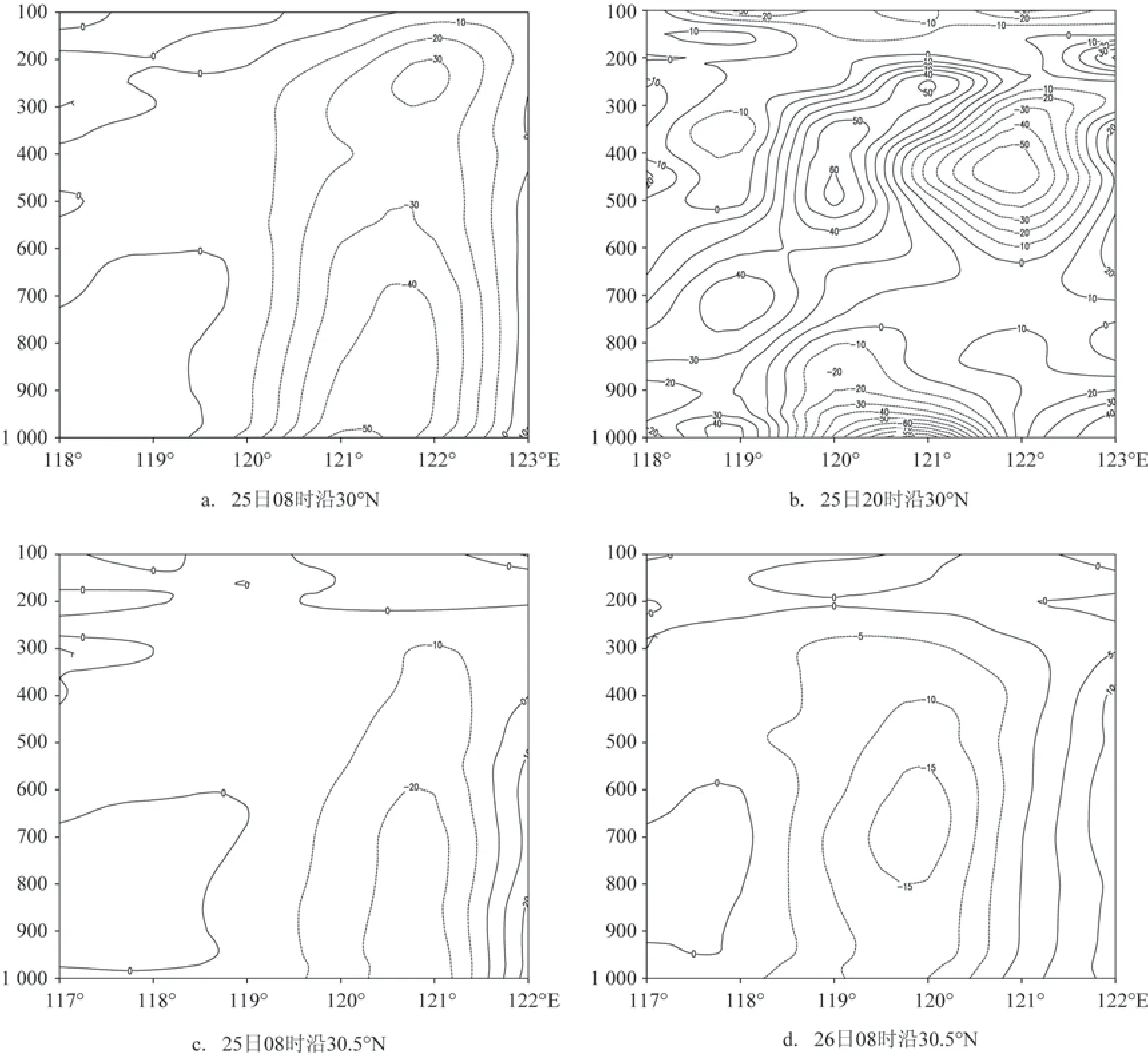

在發展劇烈的復雜天氣系統中,濕Q 矢量散度場特征可以直觀地反映臺風降水的強弱變化,臺風系統的中尺度特性在濕Q矢量散度場的垂直剖面圖中會表現得更為明顯[19]。從圖7 可以看出,25 日08時121°E上空濕Q矢量存在兩個輻合中心,分別位于1 000 hPa 和 200 hPa,最大輻合強度為 50×10-14/(hPa·s3),表明臺風在臨近登陸前高低層對流同時發展;25 日 20 時低層輻合中心西進至 121°E 以西,強度加強至80×10-14(/hPa·s3),同時在500 hPa附近存在強度為-60×10-14(/hPa·s3)的輻散中心。臺風低層對流發展,高層對流減弱,這與暴雨中心附近未來12 h 最大降水從25 日08 時的327 mm 減弱至20時的232 mm 一致。研究表明濕Q 矢量散度輻散的強弱變化代表了鋒生作用的強弱[19],結合圖1d 的地形分布發現,濕Q 矢量散度輻合中心分布與垂直速度基本一致,迎風坡濕Q 矢量散度輻合增強,鋒生作用增強,有利于產生強降水。浙西北山區濕Q 矢量散度場分布也有類似情況(見圖7c、d),25日08時200 hPa以下為濕Q矢量輻合,輻合中心位于120°~121°E,輻合強度為20×10-14(/hPa·s3),輻合中心分布與垂直速度基本一致;26日08時輻合中心西進至119°~120°E,強度略有減弱,這也與浙西北山區暴雨中心附近未來12 h最大降水由25日08時的206 mm減弱至26日08 時的168 mm 一致。另外,整個過程中浙北東部沿海的濕Q 矢量散度輻合值均大于浙西北山區,表明對流和鋒生發展更旺盛,這是浙北東部沿海降水量大于浙西北山區的原因之一。

圖7 濕Q矢量散度(單位:10-14/(hPa·s3))垂直分布Fig.7 The vertical distribution of Q vector divergence(unit:10-14/(hPa·s3))

5 結論

(1)臺風“煙花”影響范圍大,移動速度慢,影響浙江時間長達7 d,破浙江省登陸臺風影響時間最長紀錄,也是首個在浙江省內兩次登陸的臺風。臺風“煙花”引發的暴雨過程范圍廣,總量大,多個氣象站和市、縣的降雨量破浙江省登陸臺風降水紀錄,極端降水集中在浙北東部沿海和浙西北山區。

(2)臺風“煙花”處在鞍型場中,引導氣流弱是其移速慢的主要原因,其螺旋云帶和本體云系范圍廣、臺風強度維持時間長是造成此次極端降水的主要原因,但降水效率整體不高。

(3)西南急流和偏東急流為臺風提供了持續強盛的水汽輸送,925 hPa 水汽通量輻合區對未來6 h強降水落區和降水強度有一定指示意義。

(4)浙北東部沿海四明山一帶和浙西北山區的中尺度輻合帶長時間維持,導致中尺度對流系統不斷發展并形成“列車效應”,是造成暴雨和大暴雨的重要原因。

(5)登陸前臺風處于高空氣流的分流區中,大氣處于弱不穩定層結或中性層結狀態,登陸后臺風處于高空分流區和強輻散區中,大氣不穩定性明顯增強,有利于臺風西側和北側的螺旋云帶的維持,因此造成浙北東部沿海的暴雨和大暴雨。

(6)此次極端降水地形增幅作用明顯,山脈迎風坡地形使水汽輻合抬升,促進了上升運動發展,使對流和鋒生加劇,同時由于地形的阻擋作用,系統移速減慢,降水持續時間變長,降水量增大。