基于聲發(fā)射RA-AF 值識別不同巖爆傾向性灰?guī)r破裂特征

劉 健 王曉軍 徐莎莎 陳青林 曾 強 張 河

(1.江西理工大學資源與環(huán)境工程學院,江西 贛州 341000;2.江西省礦業(yè)工程重點實驗室,江西 贛州 341000;3.安徽馬鋼羅河礦業(yè)有限責任公司,安徽 合肥 231500;4.江西銅業(yè)集團銀山礦業(yè)有限公司,江西 德興 334200)

礦產(chǎn)資源是國民經(jīng)濟發(fā)展不可或缺的基礎支撐產(chǎn)業(yè),隨著深部開采礦山規(guī)模的不斷擴大,巖爆等地質(zhì)災害發(fā)生幾率也在逐年攀升[1-3],對深部金屬礦山開采過程中人員與設備的安全構成巨大隱患。近年來,許多學者對深部巖石的巖爆傾向性開展了大量研究,宮鳳強等[4]和張傳慶等[5]歸納總結了多種巖爆傾向性指標,并且對不同巖爆判據(jù)得到的結果進行探討與改進。在對不同巖石或者針對不同工程實際問題時發(fā)現(xiàn)采用單一巖爆判據(jù)往往會具有一定的局限性,而且采用不同判據(jù)得到的巖爆傾向性分級結果會有差異,于是大多采用多重判據(jù)對某一礦山巖石的巖爆傾向性強弱等級進行綜合評定[5-8]。故本研究基于3種不同的巖爆判據(jù)對不同埋藏深度灰?guī)r的巖爆傾向性強弱程度進行綜合判定與分級。

聲發(fā)射監(jiān)測技術目前被廣泛運用在巖石試驗中,已成為研究巖石加載變形破壞的重要手段。苗金麗等[9]探究了巖石巖爆微觀破裂特征與聲發(fā)射頻譜及RA值間的關聯(lián)性。王創(chuàng)業(yè)等[10]對花崗巖試件開展不同水平應力下的雙軸加載試驗,研究結果表明水平應力愈大張拉破壞占比愈少、剪切破壞作用愈明顯,微觀破裂特征與聲發(fā)射參數(shù)特征保持一致。周子龍等[11]與譚嘉諾等[12]均發(fā)現(xiàn)聲發(fā)射RA值與巖石的破裂模式具有極大的相關性。日本混凝土協(xié)會提出一種將聲發(fā)射信號AF值與RA值聯(lián)系起來評價混凝土材料的裂紋破壞機制的方法[13]。吳順川等[14]的研究表明RA值和AF值可運用在隧道監(jiān)測中。國內(nèi)外眾多學者研究發(fā)現(xiàn)該方法同樣可以應用于識別巖石在不同受載條件下的破裂模式[15-19],并且得到了不同的研究結論。以上研究表明RA-AF值評價體系判斷巖石裂紋類型是切實可行的,但以往學者的研究大多以單一或者幾種巖石試驗為主,鮮有應用在識別不同埋深灰?guī)r破裂模式。

因此本研究對取自同一鉆井不同埋深的灰?guī)r試樣開展單軸壓縮試驗和單軸加卸載試驗,基于多重巖爆傾向性判據(jù)綜合判定不同埋深灰?guī)r的巖爆傾向性強弱等級。對不同埋深灰?guī)r單軸加載過程中采集的聲發(fā)射信號進行分析,結合不同埋深灰?guī)r在加載作用下變形破壞后的宏觀裂紋與RA-AF值分布特征,綜合分析得到不同巖爆傾向性灰?guī)r的破裂特征。

1 試驗過程簡介

1.1 試件制備

試驗所用灰?guī)r試件均取自江西某銅礦同一地質(zhì)鉆孔,每間隔近100 m 深度獲取整體較完整且無明顯裂隙的灰?guī)r巖芯,將其制備成標準圓柱形試件,直徑高度分別為?50 mm、100 mm。為保證灰?guī)r巖樣的平整度,以及弱化巖石端部效應對實驗結果的影響,采用雙端面磨石機對試件兩端進行打磨拋光,將各試件端部的平整度控制在±0.02 mm范圍內(nèi),巖芯獲取與加工示意如圖1所示。

圖1 巖芯獲取與加工示意Fig.1 Schematic diagram of core acquisition and processing

1.2 試驗方案

開展力學試驗前先測定不同埋深灰?guī)r的基本物理參數(shù),采用核磁共振儀測定不同埋深灰?guī)r的孔隙率,縱波波速則由波速儀測得。單軸壓縮試驗采用RMT-150C 型力學加載系統(tǒng),加載控制形式為力控制,設定加載速率為0.02 kN/s。進行力學試驗的過程中輔以PCI-Ⅱ型聲發(fā)射監(jiān)測系統(tǒng),選用2 枚型號為UT1000 的聲發(fā)射傳感器。聲發(fā)射設置參數(shù)如表1所示,巖石加載聲發(fā)射系統(tǒng)示意如圖2所示。

圖2 巖石加載聲發(fā)射系統(tǒng)示意Fig.2 Schematic diagram of rock loading acoustic emission system

表1 聲發(fā)射系統(tǒng)參數(shù)設置Table 1 Parameter settings of acoustic emission system

1.3 基本物理力學參數(shù)

根據(jù)上述試驗方案,測得不同埋深灰?guī)r的基本物理力學參數(shù)結果如表2所示,對比圖見圖3。由表2和圖3 可知,灰?guī)r基本物理力學參數(shù)與其埋深均具有較高的線性擬合關系,相關系數(shù)均在0.80 以上,縱波波速和單軸抗壓強度與埋深的線性相關性均比較高,達到了0.92 以上。灰?guī)r的孔隙率隨著埋深梯度的增加逐漸減小,密度與縱波波速均隨著埋深梯度增加逐漸增大,結果表明埋深越深的灰?guī)r試件內(nèi)部孔隙率愈小且致密性愈強。灰?guī)r的單軸抗壓強度與彈性模量隨著埋藏深度的增加而增大,表明深部灰?guī)r較淺部灰?guī)r具有更強的硬脆性。

圖3 基本物理力學參數(shù)對比Fig.3 Comparison of basic physical and mechanical parameters

表2 基本物理力學參數(shù)測定結果Table 2 Measurement results of basic physical and mechanical parameters

2 不同埋深灰?guī)r巖爆傾向性綜合評價

國內(nèi)外眾多專家學者在隧道、橋梁、礦山等多個工程領域提出了大量巖爆傾向性評價指標,對各部門生產(chǎn)作業(yè)及巖爆災害預警都具有巨大的工程意義。

2.1 巖爆傾向性判據(jù)

本研究基于彈性應變能指數(shù)WET、線彈性能指數(shù)PES和變形脆性指數(shù)Kε3種巖爆傾向性判據(jù)對不同埋深灰?guī)r的巖爆傾向性等級進行綜合判定。單軸一次加卸載曲線示意如圖4所示。

圖4 單軸一次加卸載曲線示意Fig.4 Schematic diagram of single-axis loading and unloading curve

彈性應變能指數(shù)WET的無量綱表達式為

式中,Ee為加卸載過程中的彈性應變能,MJ;Ep為加卸載過程中耗散的能量,MJ;εt為灰?guī)r峰值應力處的總應變,‰;εp為塑性應變(即不可恢復的永久變形),‰;εe為彈性應變(即可恢復變形),‰;f(ε)為加載σ-ε曲線;f1(ε)為卸載σ-ε曲線。

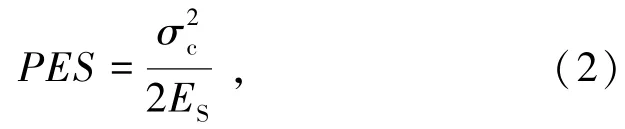

線彈性能指數(shù)PES的表達式為

式中,σc表示灰?guī)r的單軸抗壓強度,MPa;ES表示灰?guī)r卸載曲線的切線模量,GPa。

變形脆性指數(shù)Kε的表達式為

以上3種巖爆判據(jù)的巖爆傾向性等級劃分標準如表3所示。

2.2 單軸加卸載試驗

單軸加卸載試驗的加載控制方式與加載速率與本文1.2 節(jié)單軸壓縮試驗的設置參數(shù)保持一致,將軸向荷載的加載終點設置為平均抗壓強度的80%~90%,加載完成后保持設置參數(shù)不變將力再卸載至0。選取各埋藏深度具有代表性的灰?guī)r巖樣進行對比分析,各埋深灰?guī)r的加卸載曲線如圖5所示。

圖5 不同埋深灰?guī)r單軸加卸載應力—應變曲線Fig.5 Uniaxial loading and unloading stress-strain curves of different buried deep limestones

對比不同埋深灰?guī)r的單軸加卸載應力—應變曲線的整體形狀可知,隨著灰?guī)r埋深梯度的增加,加卸載曲線由“肥大”逐漸變得“尖細”,即灰?guī)r加卸載曲線與橫軸所包絡的面積逐漸變小。結合彈性應變能指數(shù)可知這一包絡面積表示的為巖石在加卸載過程中釋放的耗散能,由此可知埋深越深的灰?guī)r在加卸載破壞過程中耗散能占比越低。

2.3 巖爆傾向性綜合評價

根據(jù)各巖爆傾向性判據(jù)相應的計算公式得到不同埋藏深度灰?guī)r的巖爆傾向性判定結果如表4所示,對比圖見圖6。不同巖爆判據(jù)對相同埋深灰?guī)r的巖爆傾向性判別結果存在差異,但由淺部到深部灰?guī)r試樣的巖爆傾向性判別結果具有一致性,數(shù)值大小均隨著埋藏深度的延伸逐漸增大,由-600 m 灰?guī)r的無巖爆傾向性逐步遞增至-1 000 m 的強巖爆傾向性。基于多重巖爆判據(jù)的綜合判定結果為:-600 m 埋深的灰?guī)r試樣無巖爆傾向性,埋深為-700 m 的灰?guī)r試樣具有弱巖爆傾向性,埋深為-800 m與-900 m 的灰?guī)r試樣均具有中等巖爆傾向,-1 000 m 埋深的灰?guī)r試樣具有強巖爆傾向性,可預見埋深大于1 000 m 的灰?guī)r同樣具有強巖爆傾向性。

圖6 不同埋深灰?guī)r巖爆傾向性判別結果對比圖Fig.6 Comparison of the results of discriminating rockburst propensity of different buried deep limestones

表4 不同埋深灰?guī)r巖爆傾向性綜合評價Table 4 Comprehensive evaluation of rockburst tendency of different buried deep limestones

根據(jù)彈性應變能指數(shù)和線彈性能指數(shù)兩能量指數(shù)的數(shù)值變化,可知深部灰?guī)r內(nèi)部儲存的彈性應變能較淺部灰?guī)r更多,由于深部灰?guī)r的高地應力環(huán)境,當人為開挖等導致灰?guī)r所處應力環(huán)境發(fā)生變化時,積聚在灰?guī)r內(nèi)部的能量極易釋放出來從而形成巖爆現(xiàn)象。根據(jù)變形脆性指數(shù)數(shù)值的變化可知隨著灰?guī)r埋藏深度的增加,總應變與塑性應變的比值愈大,說明深部灰?guī)r試樣的塑性變形占總應變的比例愈小,不可恢復變形愈小且彈脆性愈強,由此巖爆傾向性越強。3種巖爆判據(jù)的數(shù)值大小均隨著灰?guī)r的埋深而增加,巖爆傾向性也是由弱及強,表明巖爆傾向性強烈程度與埋藏深度成正相關關系,深部巖石發(fā)生巖爆的幾率更大。

3 不同巖爆傾向灰?guī)r破裂特征研究

3.1 RA-AF 值演化特征

巖樣在加載后變形破壞過程中的微裂紋主要包括張拉裂紋和剪切裂紋2種形式,JCMS-Ⅲ B5706(2003)中提出了一種基于聲發(fā)射參量區(qū)分混凝土材料裂紋類型的方法[13],該方法將聲發(fā)射信號AF值與RA值聯(lián)系起來評價裂紋破壞機制,AF值與RA值的計算方法分別如式(4)和式(5)所示。通常認為剪切波相應的聲發(fā)射RA-AF值信號特征為“低AF值和高RA值”,對應的破壞形式為剪切破壞,相反“高AF值和低RA值”則為張拉破壞[20],故將RA-AF值分布圖的對角線作為劃分張拉裂紋和剪切裂紋的分界線,判定方法示意如圖7所示。基于此,本研究結合RA值和AF值2個參數(shù),通過分析單軸壓縮下聲發(fā)射RAAF值的分布特征來探究不同巖爆傾向灰?guī)r的裂紋擴展形式。

圖7 裂紋分類判定示意Fig.7 Schematic diagram of crack classification and determination

利用式(4)和式(5)對具有不同巖爆傾向性灰?guī)r聲發(fā)射信號的RA值和AF值進行計算,將計算結果繪制成RA-AF值分布散點圖,如圖8所示。

圖8 不同埋深灰?guī)r的RA-AF 值分布Fig.8 RA-AF value distribution of different buried deep limestones

由圖8(a)可知,-600 m 埋深灰?guī)r試樣的RA值分布范圍大多集中在0~20 ms/V,AF值主要分布范圍為0~200 kHz,整體RA-AF值分布點較少且大多集中在原點附近。由圖8(b)可知,埋深為-700 m 的灰?guī)r試樣RA值集中分布在0~20 ms/V 范圍內(nèi),AF值主要分布范圍為0~200 kHz,整體RA-AF值分布點較-600 m 灰?guī)r更加擴散且密度更大,但分布點還是集中在原點附近,且大多為RA值較小的點并且靠近AF軸。由圖8(c)可知,埋深為-800 m 的灰?guī)r試樣RA值集中分布在0~40 ms/V 范圍內(nèi),AF值主要分布范圍為0~400 kHz,整體RA-AF值分布點相較埋深更淺的灰?guī)r試樣分布范圍進一步擴大,且AF值大于200 kHz、RA值大于20 ms/V 的分布點均開始逐漸增多。由圖8(d)可知,-900 m 埋深灰?guī)r試樣RA-AF值分布點的密度與廣度進一步增大,RA值與AF值的分布范圍分別集中在0~60 ms/V 和0~200 kHz,“RA值較大,AF值較小”的剪切裂紋信號更加凸顯。由圖8(e)可知,埋深為-1 000 m 灰?guī)r試樣RA值與AF值的分布范圍分別集中在0~80 ms/V 和0~200 kHz,且RA-AF值的分布點包含大量“高RA值、低AF值”的剪切裂紋信號點,在二維散點圖中體現(xiàn)為貼近RA軸的分布點數(shù)量最多。

以上分析表明,無巖爆傾向性與弱巖爆傾向性灰?guī)r在單軸加載下的RA-AF值分布點大多集中在原點附近,以張拉型裂紋信號為主。當埋深延伸至-800 m 灰?guī)r具有中等巖爆傾向性時,RA-AF值分布點的分布廣度進一步擴大,且集中分布區(qū)域的分布點密度不斷增大,此時剪切裂紋信號也開始逐漸凸顯,強巖爆傾向性灰?guī)r的“高RA值、低AF值”剪切裂紋信號最為顯著,單軸加載過程中AF值整體呈減小趨勢,而RA值呈增大趨勢。由此可知,隨著灰?guī)r試樣埋藏深度的延深以及巖爆傾向性的逐漸增強,其RA-AF值分布范圍及分布點的密度也逐漸增大,并且由集中在原點附近的張拉裂紋信號逐漸向靠近RA軸的剪切型裂紋信號大量凸顯演變,說明淺部無巖爆傾向性灰?guī)r破裂形式以張拉破壞為主,深部強巖爆傾向性灰?guī)r剪切破壞作用更加明顯且破裂形式以張剪混合破壞為主。總結為巖爆傾向性愈強,剪切破壞作用愈顯著。

3.2 宏觀破裂形態(tài)分析

選擇各埋藏深度灰?guī)r單軸加載破壞后的典型試樣,用皮筋將收集到的巖石碎片固定在試樣母體上,確保巖樣盡量完整且宏觀斷裂紋路清晰明顯。選擇側(cè)視與俯視角度對不同埋深灰?guī)r試樣進行拍照成像,描繪巖石宏觀破裂面裂紋走向及碎片剝落情況,得到各埋深灰?guī)r試樣的典型宏觀破裂形態(tài)如圖9所示。

圖9 不同埋深灰?guī)r宏觀破裂形態(tài)Fig.9 Macroscopic fracture patterns of different buried deep limestones

由圖9(a)可知,-600 m 埋深灰?guī)r試樣表面包含多條與巖石軸向平行的裂紋且側(cè)面碎片以片狀剝落,端部則包含2條細小交匯的裂紋以及小塊崩落,張拉破壞作用明顯。由圖9(b)可知,-700 m 埋深灰?guī)r試樣主要貫穿整個試件的軸向裂紋為主,并且在斷裂的一側(cè)伴有多條細小軸向次生裂紋,且在這一側(cè)多以片狀剝落的形式破壞,同樣具有明顯的張拉破壞形貌。由圖9(c)可知,埋深為-800 m 灰?guī)r試樣側(cè)面主要由貫穿試樣的軸向及斜向2條主裂紋組成,還伴有多條軸向與斜向次生裂紋致使2條主裂紋在試樣下端貫通,端面則包含2條貫穿裂紋及小塊崩落的破裂特征,可知剪切破壞作用逐漸顯現(xiàn),以張拉剪切共同作用破壞。由圖9(d)可知,埋深為-900 m 的灰?guī)r試樣宏觀裂紋以2條平行的斜向剪切裂紋為主,并且在下端部有部分小塊崩落,下部在剪切作用下貫穿破壞后剝離巖樣,巖樣上半部分較為完整且僅萌生1條細小軸向裂紋。由圖9(e)可知,-1 000 m 埋深的灰?guī)r試樣整體呈現(xiàn)“V”字形破壞形貌,2條斜向的剪切裂紋從巖樣上端兩側(cè)擴展并交匯于巖樣下端,其中1條斜向裂紋處同時存在多處小塊崩落,端部有1條貫穿破壞的裂紋,可見剪切破壞作用較為凸顯。

對比分析不同埋深灰?guī)r宏觀破裂形態(tài)可知,埋深為-600 m與-700 m 的灰?guī)r試樣單軸加載下張拉破壞作用較為顯著,整體多以軸向拉裂紋為主并伴有細小次生裂紋,試樣表面與端部多以片狀剝落和小塊崩落為主,并且在試驗接近破壞時發(fā)出的聲音較為“沉悶”,因此分別表現(xiàn)為無巖爆傾向和弱巖爆傾向。當埋藏深度遞增至-800 m 和-900 m 時,軸向主裂紋形成的同時斜向剪切裂紋逐漸顯現(xiàn),宏觀破壞形式為張剪混合型破壞。-1 000 m 埋深灰?guī)r具有2條斜向宏觀主裂紋,交匯后呈現(xiàn)“V”字形,并且伴有小塊崩落,剪切破壞作用最為顯著,在試驗過程中發(fā)出“清脆”的破碎聲音,表現(xiàn)為具有強巖爆傾向性。

綜上所述,隨著灰?guī)r埋深的增加及巖爆傾向性由弱到強,-800 m 埋深以下灰?guī)r剪切破壞作用逐漸凸顯,宏觀破壞裂紋由以張拉破壞為主向以張剪共同作用破壞為主的趨勢演化,這一結果與前文中不同埋深灰?guī)r的RA-AF分布特征結果保持一致,表明通過RAAF值來識別不同巖爆傾向灰?guī)r的破裂形式是切實可行的。通過對比分析不同巖爆傾向灰?guī)r的破裂機制,可為具有不同巖爆傾向性巖石破裂特征相關研究提供參考依據(jù),并為預防井下巖爆災害提供理論依據(jù)。

4 結 論

對不同埋藏深度灰?guī)r開展了單軸加載聲發(fā)射試驗與單軸一次加卸載試驗,基于多重巖爆判據(jù)綜合評價各埋深梯度灰?guī)r的巖爆傾向性,并對不同巖爆傾向灰?guī)r的聲發(fā)射信號RA-AF值分布特征及宏觀破裂形態(tài)進行了研究,得到的主要結論有:

(1)隨著埋深深度的增加,灰?guī)r的孔隙率越小,而密度、縱波波速、抗壓強度和彈性模量均隨埋深增加而增大,表明深部灰?guī)r較淺部灰?guī)r致密性更強且具有更強的硬脆性。

(2)埋深-600 m 及以上灰?guī)r試樣無巖爆傾向性,埋深在-1 000 m 及更深部的灰?guī)r試樣具有強巖爆傾向性,開采深度超過千米達到深部時發(fā)生巖爆的幾率很大。不同巖爆判據(jù)對各埋深灰?guī)r巖爆傾向判別結果存在差異,但3種巖爆判據(jù)的數(shù)值大小均隨著灰?guī)r的埋深延深而增加,巖爆傾向性也是由弱及強,表明巖爆傾向性強弱程度與埋藏深度成正相關關系。

(3)不同巖爆傾向性灰?guī)rRA-AF值分布特征表明,隨著巖爆傾向從無—弱—中等—強,單軸加載過程灰?guī)rAF值整體呈減小趨勢,而RA值呈增大趨勢,RA-AF值分布由原點集中型向逐漸貼近RA軸演變,剪切型裂紋性信號占比越來越高,即剪切破壞的比例越來越大。

(4)不同巖爆傾向性灰?guī)r的宏觀斷裂形態(tài)與RAAF值分布特征相一致,-800 m 埋深及以下具有中等或更強巖爆傾向性的灰?guī)r剪切破壞作用逐漸顯著,表明隨著巖爆傾向性等級由弱到強,宏觀破壞裂紋由以張拉破壞為主向以張剪破壞共同作用為主的趨勢演化。