2021年中國儲能發展現狀與展望

高 巖,李少彥,辛頌旭,張佳麗

(1.中國電建新能源規劃研究中心,北京100120;2.中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司,陜西西安710065;3.水電水利規劃設計總院,北京100120)

0 引 言

圍繞全球凈零排放情景,錨定碳達峰、碳中和目標實現,大力發展可再生能源已經成為全球能源轉型和應對氣候變化的一致戰略選擇,其中資源儲備量大、技術成熟度高、建設場址靈活、經濟性好的風力發電和光伏發電成為發展主力。截至2021年底,全國風力發電、光伏發電累計裝機容量已分別達到3.28億kW和3.06億kW,共占全國發電總裝機容量的26.7%,風力發電、光伏發電年新增裝機容量連續兩年超過1億kW[1-2]。根據國際能源署(IEA)等機構預測,要在21世紀中葉實現全球溫室氣體凈零排放,2050年全球近70%的發電量要來自風力發電和光伏發電[1]。我國已經提出到2060年非化石能源消費比重達到80%以上的長期目標,風力發電、光伏發電在電力系統中的占比也將不斷提高[3- 4]。“十四五”及以后,我國新能源仍將保持高速發展態勢,但高比例新能源自身的隨機性、波動性和間歇性將給電力系統的安全穩定運行帶來前所未有的挑戰。

為解決新能源調節資源匱乏的困局,國家發展改革委、國家能源局等部門印發一系列政策文件從頂層設計、市場機制、管理辦法、技術攻關、項目示范等維度全面支持新型儲能發展,提出2025年實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變,新型儲能裝機規模達3 000萬kW以上[5]。屆時新型儲能將在調峰、調頻、負荷跟蹤等多種應用場景中發揮快速響應、精準控制等作用,有效緩解供需時空不一致,提升新能源主動支撐能力,在能源領域碳達峰、碳中和過程中發揮顯著作用,為新型儲能高質量快速發展奠定堅實基礎。

1 新型儲能發展現狀

1.1 新型儲能裝機規模

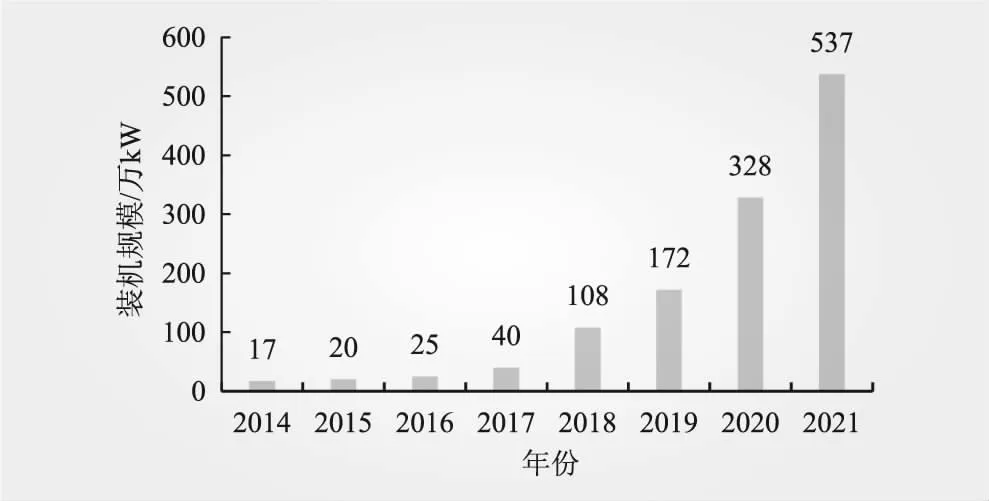

2021年新型儲能新增并網規模在2020年首次突破百萬千瓦大關的基礎上,進一步提速,新增并網裝機規模達到245萬kW,是2020年新增并網裝機規模的1.6倍。截至2021年底,中國新型儲能累計裝機規模537萬kW[6]。2014年~2021年新型儲能裝機規模如圖1所示。

圖1 2014年~2021年新型儲能裝機規模變化情況

1.2 儲能技術發展現狀

新型儲能是除抽水蓄能外,以電力為主要輸出形式的儲能技術,作為支撐新型電力系統的重要技術和基礎裝備,新型儲能產業發展得到了高度重視,技術裝備研發、示范項目建設高度活躍,技術發展呈現百花齊放的新局面[7]。

鋰離子電池作為新型儲能的主力,在關鍵電池材料和固態電池設計、正負極材料、快充技術、半固態電池技術等方面取得了重要進展,鋰離子電池的安全性、一致性、循環壽命等技術指標均大幅度提高,并廣泛應用于電源側、用戶側和電網側儲能,在電力系統調峰調頻、削峰填谷、新能源消納、增強電網穩定性、應急供電等方面發揮重要作用。

液流電池在安全性、壽命、規模等方面優勢明顯。我國液流電池技術在新一代高功率密度全釩液流電池關鍵電堆技術、高能量密度鋅基液流電池、鐵鉻液流電池等方面取得重要進展,全國多個全釩液流電池示范項目陸續建成投產,對液流電池可持續發展具有重要意義。

鈉離子電池雖然在能量密度、技術成熟度方面存在劣勢,但因其優秀的低溫性能、豐富的原材料資源、較快的充放電速度等受到了行業高度關注,多家科研單位、設備制造企業等在鈉離子電池正極、負極、電解質等關鍵材料以及鈉離子電芯和應用系統等方面取得多項研究成果,為鈉離子電池產業發展奠定了良好基礎。

壓縮空氣儲能在系統特性分析、壓縮機技術、蓄熱換熱器技術、膨脹機技術、系統集成與控制技術等方面取得重要進展,多個先進壓縮空氣儲能示范項目相繼并網運行,為“十四五”期間壓縮空氣儲能發展開創良好局面。

儲熱儲冷技術在儲熱材料物性調控機理、儲熱換熱特性與強化、儲熱材料制備技術、系統控制與優化技術等方面取得了重要進展。

飛輪儲能技術在大儲能容量飛輪本體、高速電機和調節控制技術等方面取得了進展,并在地鐵再生制動能量回收、風電場一次調頻、火電廠全容量飛輪儲能-火電聯合調頻等領域集成示范,驗證了其在短時高頻領域的良好應用前景。

2 相關儲能政策

2021年被新型儲能行業視為“儲能元年”,國家支持新型儲能發展力度空前,印發多個重要政策文件,具體為

2021年2月,國務院印發《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》[8],意見中明確提出推動能源體系綠色低碳轉型,加快大容量儲能技術研發推廣。

2021年3月,國家發展改革委、國家能源局印發《關于推進電力源網荷儲一體化和多能互補發展的指導意見》[9],意見中明確提出在源網荷儲一體化實施中,引導電源側、電網側、負荷側和獨立儲能等主動作為、合理布局、優化運行,實現科學健康發展,推進區域(省)級源網荷儲一體化、市(縣)級源網荷儲一體化和園區(居民區)級源網荷儲一體化,提升保障能力和利用效率。同時,意見中還明確提出在多能互補實施中,要利用存量常規電源,合理配置儲能,充分發揮儲能設施的調節能力,推進風光儲一體化、風光水(儲)一體化、風光火(儲)一體化,提升可再生能源消納水平。

2021年5月,國家發展改革委印發《“十四五”時期深化價格機制改革行動方案的通知》[10],通知中要求持續深化電價改革,建立新型儲能價格機制。

2021年7月,國家發展改革委、國家能源局印發《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》[5],意見中明確指出將發展新型儲能作為支撐建設新型電力系統的重要舉措,到2025年實現新型儲能從商業化初期向規模化發展的轉變,新型儲能裝機規模達3 000萬kW以上,到2030年,實現新型儲能全面市場化發展,新型儲能裝機規模基本滿足新型電力系統相應需求,成為能源領域碳達峰、碳中和的關鍵支撐之一。

2021年8月,國家發展改革委、國家能源局印發《關于鼓勵可再生能源發電企業自建或購買調峰能力增加并網規模的通知》[11],通知中明確了在電網企業承擔消納主體責任的基礎上,企業自建或購買調峰能力增加并網規模的具體方式。

2021年9月,國家能源局印發《新型儲能項目管理規范(暫行)》的通知[12],通知中明確各級能源主管部門組織開展本地區電力系統安全高效運行的新型儲能發展規模與布局研究,科學合理引導新型儲能項目建設。

2021年12月,國家能源局印發《電力并網運行管理規定》[13]和《電力輔助服務管理辦法》[14],這兩份文件明確將電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等新型儲能納入并網主體管理,鼓勵新型儲能參與電力輔助服務。

3 新型儲能發展特點

2021年,國家發展改革委和國家能源局印發相關文件明確新型儲能獨立市場主體地位,推動新型儲能的市場化進程,國家能源局華中監管局、山西監管辦等也相繼出臺文件,支持獨立儲能參與電力市場交易,山東省更是給予儲能行業電力市場化改革相關政策,支持獨立儲能直接進入電力現貨市場,明確儲能電站參與調峰輔助服務的收益標準和新能源容量租賃費用,鼓勵獨立儲能電站建設,助力新型儲能市場化發展。

3.1 鋰離子電池儲能

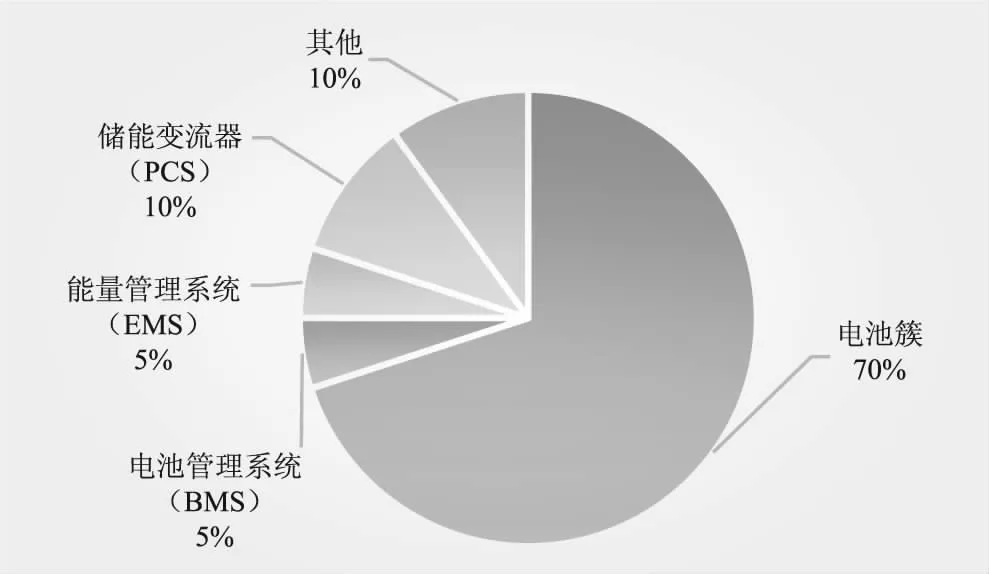

磷酸鐵鋰電池作為鋰離子電池的主力軍,其在單位千瓦投資、技術成熟度、建設期、應用場景等方面具有優勢。加之其預制艙結構方便安裝調試,成為新型儲能市場的新寵兒,典型2 h磷酸鐵鋰電池儲能系統成本構成如圖2所示。

圖2 典型2 h磷酸鐵鋰電池儲能系統成本構成

2021年以來,鋰電池上游原材料價格振蕩走高,受上游原材料價格走高影響,磷酸鐵鋰電池儲能項目成本短期呈現小幅上漲趨勢。剔除最低中標價和最高中標價,2021年下半年磷酸鐵鋰電池儲能系統平均中標價略高于1 600元/(kW·h),比2020年抬升7%左右。

3.2 液流電池儲能

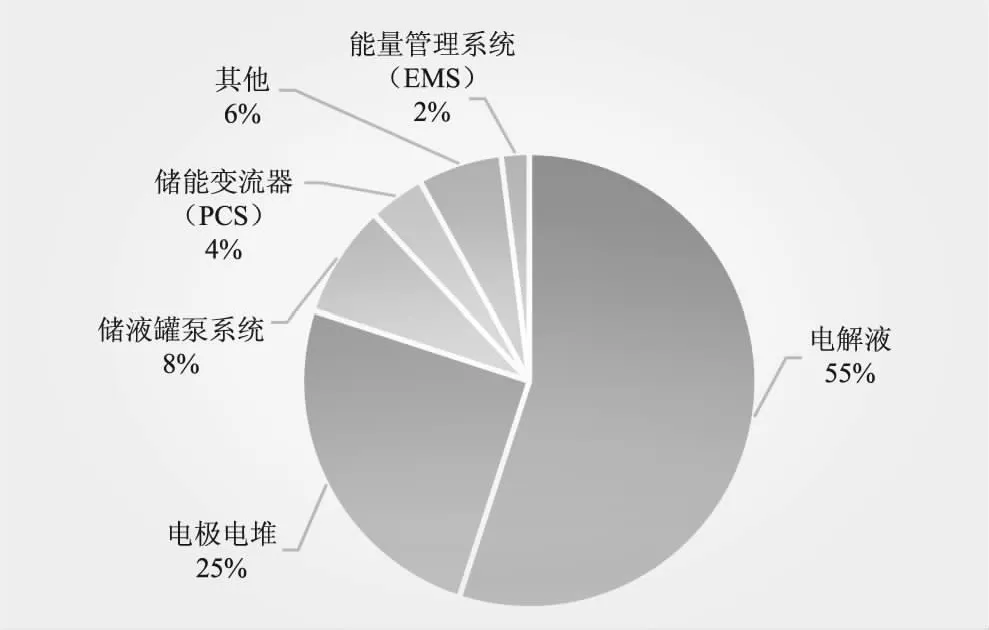

液流電池儲能系統包括液流電池單元、變流設備、變壓和系統設備等,占項目初始投資成本的80%左右,建筑工程及其他費用占比20%左右。2021年,我國典型的4 h全釩液流電池儲能項目成本在3 000~3 500元/(kW·h),高于磷酸鐵鋰電池儲能項目成本,而其中釩電解液成本就占近50%。典型4 h全釩液流電池儲能系統成本構成如圖3所示[14]。

圖3 典型4 h全釩液流電池儲能系統成本構成

與我國鋰礦主要依賴進口不同,我國釩礦產量占全球60%以上,原材料自主性高,釩液流電池儲能系統成本下降預期好。此外,液流儲能系統中釩電解液可以實現100%回收利用,通過電解液租賃等商業模式創新可以大幅降低初始投資中電解液成本,項目投運后按使用情況租賃電解液,系統成本具備較大下降空間。

3.3 先進絕熱壓縮空儲能

新型壓縮空氣儲能系統按照先進絕熱壓縮空氣儲能系統、液化空氣儲能系統、超臨界壓縮空氣儲能系統3種技術路線推進,三者分別需要解決化石燃料補燃、儲氣洞穴依賴和系統運行效率問題。先進絕熱壓縮空氣儲能系統已進入試驗示范及商業化應用階段,另外2種技術尚處在技術攻關階段。先進絕熱壓縮空氣儲能系統按照儲氣方式的不同,分為洞穴儲氣(如鹽穴、煤礦巷道等)和高壓氣罐儲氣。鹽穴、煤礦巷道等洞穴儲氣方式成本顯著低于高壓氣罐儲氣方式。

從壓縮空氣技術路線看,基于分段壓縮熱回饋的先進絕熱壓縮空氣儲能系統關鍵部件的技術難度較低,系統易于實現,具有儲能容量大、建設成本低、儲能效率高、適應性強、可冷熱電三聯供等特點,未來發展前景廣闊。目前,先進絕熱壓縮空氣儲能系統設備國產化正在快速推進,在設備全部采用國產的情況下,總投資成本可下降約30%。另外,先進絕熱壓縮空氣儲能系統與槽式光熱系統、傳統火電系統等有機耦合技術正在不斷發展,系統效率不斷提高,投資成本不斷降低。

3.4 儲能安全

2021年4月16日,北京大紅門儲能電站發生爆炸事故,引發社會對儲能安全問題的關注,儲能安全成為制約大規模新型儲能項目發展的主要影響因素之一。針對儲能安全的問題,相關部門快速響應,國家能源局于2021年6月印發《新型儲能項目管理規范(暫行)》,規范中明確新型儲能項目管理要堅持安全第一、規范管理、積極穩妥的原則[12],提出全生命周期安全管理要求,解決責任不清問題,落實強制退役措施,解決儲能電池超期服役、帶病工作問題。為樹立儲能產業全生命周期、全產業鏈安全意識,國家要求各地結合現有政策機制,強化標準規范引領和安全保障作用,加快制定新型儲能安全相關標,規范行業管理,強化安全風險防范。隨著國家、地方相關政策和儲能安全標準相繼落地,儲能安全問題將逐步降低對儲能發展的束縛。

4 新型儲能發展建議

為更好的支持新型電力系統建設,促進新能源消納,助力新型儲能健康發展,本文針對新型儲能發展提出以下幾方面建議,具體為:

一是以規模化為基礎創新驅動新型儲能多元化發展。新能源持續大規模開發使得電力系統需要新型儲能等安全穩定調節措施,支撐解決高比例新能源并網隱含的毫秒至秒級的暫態穩定問題、秒至數分鐘級的出力跟蹤問題、小時級調峰能力不足問題、更長時間尺度的網架約束與輸電阻塞等問題。因此,以高比例新能源構建的新型電力系統為新型儲能發展搭建了規模化平臺,也將牽引著新型儲能按系統需求多元化發展,毫秒至分鐘級的電氣類儲能、飛輪儲能,小時級的電池儲能,8 h及以上的壓縮空氣儲能、氫儲能等,都將在新型電力系統構建中各顯所長,并在安全運行、調節機能發揮等方面全方位發展。

二是因地制宜配置新型儲能。加強規劃引領盡快制定出臺電化學儲能發展規劃方案,根據電力系統需求指導各地儲能發展規模,以市場化方式引導各類投資主體,推動新能源開發從強配儲能向實際需要轉變,做到因地制宜、務實高效,避免無序建設和利用不足的問題。建議電網企業根據電力系統運行趨勢統一測算儲能配置規模、位置和投產時序,促進源網荷儲一體化項目建設,鼓勵新能源基地集中配置大容量儲能裝置,提高儲能利用效率,并充分發揮現有火電、水電機組調峰潛力,推動儲能與火電、水電等常規調節電源協同發展。

三是建立健全儲能運營機制。盡快研究出臺新能源配儲能配套政策,明確新能源配儲能運營方式,建立儲能容量補償機制,充分體現儲能調峰價值。加快完善電力現貨市場建設,加大峰谷電價激勵措施,推動儲能電站以獨立主體或與新能源等發電主體聯合參與市場交易,為電力系統提供調峰、調頻等輔助服務,通過電力市場實現合理收益,有效疏導儲能建設和運維成本,更好促進新能源發展。鼓勵建設“共享儲能”設施,通過電網統一調度,實現儲能在不同新能源場站間共享使用,進一步提高儲能設施的利用效率。

四是加快儲能技術攻關,完善技術標準體系。國家有關部門、企業、高校、科研院所等整合政產學研用資源,組建儲能技術“創新聯合體”,加快突破高能量密度、高安全、低成本和長周期存儲等關鍵技術,通過技術創新推動儲能成本下降和安全性提升。同時,要加快制定和完善儲能規劃設計、設備試驗、施工驗收、調試運行等各環節的技術標準體系,有力指導和規范我國儲能發展,保障儲能產品質量和安全性,助力我國新能源安全穩定高質量發展。