具身認知在國內設計領域的研究熱點與趨勢分析

許雙月

關鍵詞:具身認知 設計 虛擬現實 CiteSpace 可視化分析

引言

傳統認知主義受計算機隱喻理論影響,將人的認知過程類比為計算機的符號加工過程,認為人的認知活動依賴的是物理載體神經元,心智是可以獨立于身體而存在的。聯結主義則主張人的認知過程是依賴由神經元相互聯結構成的復雜的人工神經網絡完成的,強調信息處理的方式是分布式加工。“計算機隱喻”與“聯結主義”在大腦信息加工的方式和所依賴的結構上盡管有所不同,但本質上的假設基礎卻是一致的,即認為人的認知過程是離身的[1]。

具身認知最初作為一種哲學思辨,反對身心二元對立之觀點,其后越來越多的學者成為具身認知主張的擁躉,并且通過實證研究驗證了具身認知的理論觀點。具身認知強調身體在人的認知過程中發揮的重要作用,認為身體不僅為認知提供媒介,也為認知提供內容,心智、身體與環境是一個有機的統一體[2]。

具身認知成為認知心理學新的研究思潮[2],近年來國內外關于具身認知的研究呈現出“井噴”趨勢,研究視角和研究范疇也愈發多元化、跨學科化。具身認知在不同領域展開了積極探索,為了解具身認知在國內設計領域的研究熱點與發展趨勢、厘清其演進脈絡,本文使用文獻計量法,借助信息可視化工具Citespace分析并總結具身認知在國內設計領域的研究主題、研究熱點與前沿動向,以期為后續的深入研究、實踐探索提供參考。

一、數據來源與研究方法

(一)數據來源

為了解具身認知在國內設計領域的研究現狀,本文以中國知網(CNKI)數據庫為數據來源,選擇“高級檢索”,發表時間選擇為2011年1月1日到2020年12月31日,檢索條件為“主題”檢索,以“具身認知&設計”為主題檢索詞進行檢索,在人工剔除新聞報道、會議通知、廣告、征稿啟事、卷首語等無效數據后,最終得到376篇有效中文文獻。

(二)研究方法

Citespace是美籍華人陳超美教授于2004年開發的一款基于Java語言的信息可視化軟件,是目前最為流行的知識圖譜繪制工具之一[3]。本文以具身認知在國內設計領域的相關文獻數據為研究對象,主要采用文獻計量法,借助Citespace軟件進行作者合作網絡分析、發文機構網絡分析、關鍵詞共現與突現分析,探索具身認知在國內設計領域的研究熱點與演進路徑,把握其最新的研究進展與未來趨勢。

二、結果與分析

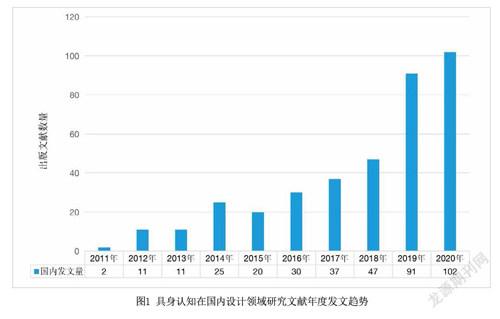

(一)發文量的時間分布分析

近年來具身認知在學界迎來了新的研究熱潮,成為認知心理學領域的熱點話題。為了解具身認知在我國設計領域相關研究成果的產出情況,本文針對所得到的文獻數據繪制出發文量的時間分布圖(見圖1)。從圖中可以看出,具身認知在我國設計領域的研究文獻總體上呈逐年增長之態。從發展階段來看,國內關于具身認知在設計領域的研究大體可分為三個階段:2011年—2013年為研究的萌芽階段,發文量總體較少,且增長較為平緩;2014年—2018年為研究的起步階段,發文量顯著增加,增長速度較為均勻;2019年—2020年進入研究的迅速發展階段,發文量激增,其中2019年是國內相關研究的重要轉折點。從圖中可以看出自2019年起,具身認知在國內設計領域的文獻數量陡然增加,說明越來越多的學者開始注意到具身認知與設計學的關系,并傾注資源與精力對具身認知在設計領域的應用展開探討,同時也標志著具身認知在國內設計領域的研究自此步入快速發展的新階段。2019年及2020年發表的文獻占國內相關文獻總數的51.3%。由此可知具身認知在設計領域的研究成為國內具身認知研究中的熱門方向,同時可以預見,該研究熱度在國內仍會持續一段時間。

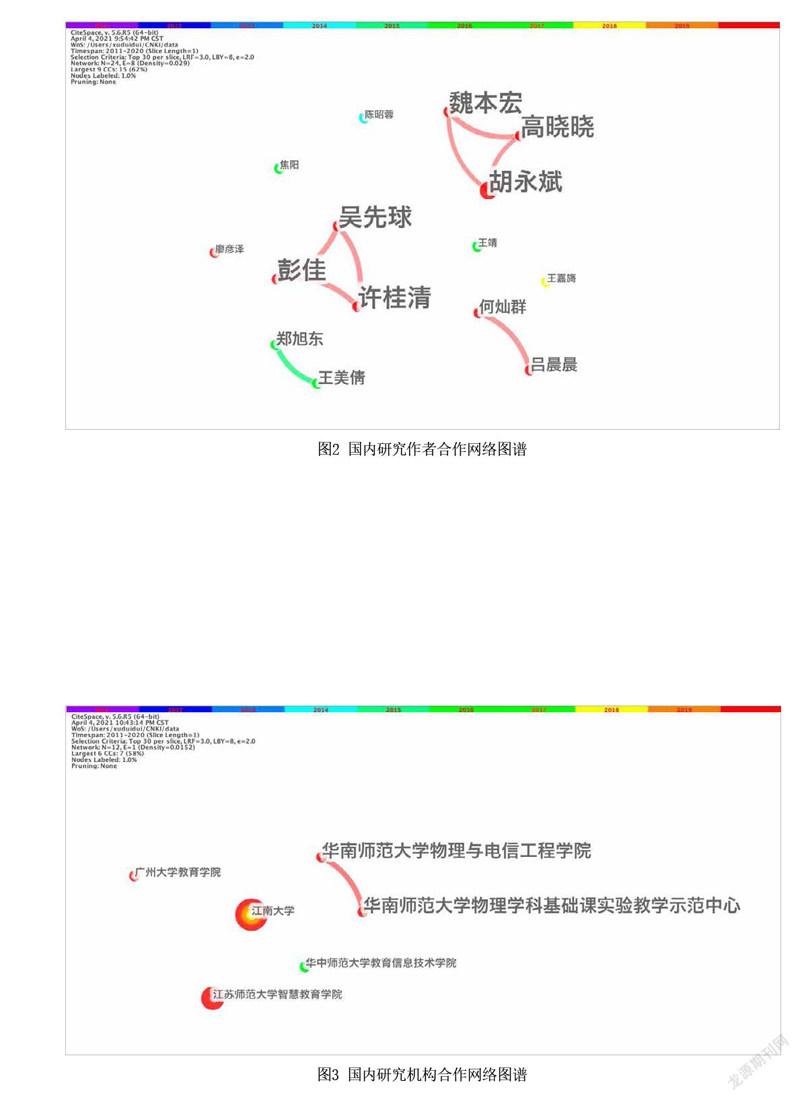

(二)作者合作網絡分析

為了解國內關于具身認知在設計領域的研究作者之間的合作關系,本文利用Citespace繪制了作者合作網絡圖譜。如圖2所示,節點代表作者,節點間的連線代表作者之間的合作關系。該作者合作網絡中節點數為24,節點連線數為8,網絡密度為0.029。從圖中可以看出目前國內關于具身認知在設計領域的研究群體較為分散,作者之間未形成緊密的合作關系,總體表現為各自為營的狀態。相關研究中發文量最高的作者為胡永斌,發文量為3,主要研究方向為具身認知在VR、AR中的應用。胡永斌與錢靜、朱清懿等人在《具身認知視角下STEM學科增強現實教學案例述評》中以具身認知的視角,提出增強現實技術應用于STEM教學的三個建議:創設情境課堂,提升環境交互;擴展認知途徑,增強學習體驗;注重意義生成,重構自身認知[4]。胡永斌與焦雨蒙等人在《基于VR的沉浸式虛擬實驗室設計研究》中論述了沉浸式虛擬實驗室的理論架構與關鍵技術,梳理出沉浸式虛擬實驗室的教學模式及實驗流程[5]。胡永斌與魏本宏,倪清等人在《VR虛擬科技館系統設計與實現》中以具身認知理論和情境學習理論為理論基礎,對VR虛擬科技館進行設計與開發,并對該虛擬科技館進行用戶測評[6]。

(三)發文機構網絡分析

如圖3所示,當前國內代表性研究機構有江南大學、江蘇師范大學智慧教育學院、華南師范大學物理與電信工程學院、華南師范大學物理學科基礎課實驗教學示范中心、廣州大學教育學院等,可以看出國內關于具身認知在設計領域的研究以各高校為主要陣地,但是各高校之間合作交流較少,缺少聯系。

(四)關鍵詞共現分析

1.研究熱點辨識

關鍵詞是學術論文研究主題的映射,能夠直接反映該文獻的研究方向與研究要點。對關鍵詞進行共現分析,能夠發現關鍵詞之間的親疏關系,其中高頻關鍵詞能夠反映該領域的研究熱點,判斷研究的發展動向。本文利用Citespace繪制出具身認知在國內設計領域相關研究的關鍵詞共現圖譜(見圖4),并對圖譜中的相近關鍵詞進行合并(例如在Citespace中將“具身認知”合并至“具身認知理論”,“具身認知理論”關鍵詞出現頻次變為352),得到頻次排名前十的關鍵詞(見表1)。

關鍵詞共現圖譜中圓圈大小與關鍵詞出現頻次呈正相關,結合表1中的內容,可得知國內具身認知在設計領域中研究頻次較高的關鍵詞有“具身認知理論”“教學設計”“具身學習”“身體”“交互設計”“教學策略”“深度學習”“具身教學”“具身性”“虛擬現實”等。圖4清晰地展示了具身認知在設計領域的研究結構與分支,以具身認知理論為研究基礎,逐漸發展出以“具身教學”“具身學習”為重心、以“深度學習”為重心、以“交互設計”為重心、以“身體與環境的關系”為重心、以“中小學教育”為重心的五大類別的研究方向。

節點的中介中心性也是衡量研究熱點的重要指標之一[7]。中介中心性高的節點通常在知識網絡中起到了轉折、連接等重要作用,具有高度跨界性。表2中統計了國內文獻數據中中介中心性排名前十位的關鍵詞,分別為“具身認知理論”“身體”“具身學習”“深度學習”“ 勞動教育”“ 教學設計”“ 中小學”“ 交互”“具身教學”“交互設計”。綜合中介中心性排名、關鍵詞頻次排名以及關鍵詞共現圖譜來看,可以推斷出國內具身認知在設計領域的研究熱點主要集中在“具身學習”“具身教學”“深度學習”“具身交互”“虛擬現實”等方面。

2.研究前沿辨識

研究前沿的識別與追蹤能夠為研究者提供學科研究的最新演化動態,預測研究領域的發展[8]。對關鍵詞節點進行突發性探測,能夠得到在短時間內出現頻次突增的突現關鍵詞,借此可窺探研究領域的新興趨勢,把握學科研究前沿動向。圖5是利用Citespace運算得到的國內文獻中排名前十位的突現關鍵詞,由圖可知,在2011年—2013年幾乎沒有突現詞出現,這段時間仍處于國內相關研究的萌芽階段。“功能磁共振成像”關鍵詞在2013年突現,但突現度較低,其出現于2013年曲方炳的碩士論文《身體相關圖片心理旋轉任務中的身體效應》以及2013年王軻娜的碩士論文《認知判斷中手部動作模擬的fMRI研究》。曲方炳的《身體相關圖片心理旋轉任務中的身體效應》主要利用功能磁共振成像技術探討身體相關圖片心理旋轉任務中的身體效應[9];王軻娜的《認知判斷中手部動作模擬的fMRI研究》主要利用功能磁共振成像技術考察個體在不同手部姿勢條件下對工具判斷時動作模擬的腦區激活情況[10]。因此,“功能磁共振成像”雖在2013年突現,但和研究主題“具身認知在設計領域的研究”關聯較弱,可忽略不計。

2014年—2018年,國內具身認知在設計領域的研究開始進入起步階段,這一階段內涌現出大量的突現關鍵詞。在2014年,“認知科學”與“關系模式理論”有一定程度的突現,但中心性和出現頻次較低,說明“認知科學”與“關系模式理論”的研究與主流方向較為離散,產生的學術影響較小。在2016年的突現關鍵詞中,“交互設計”突現的持續時間較長,其中心性與出現頻次也較高,說明自2016年起國內具身認知在設計領域研究中的一個重要分支便是交互設計。李青峰在《基于具身認知的手持移動終端交互設計研究》中,以具身認知的視角審視手持移動終端的交互設計,其將身體與手持移動終端的關聯總結為三個層面,即感知層、行為層和認知層,并分別從三個層面對手持移動終端的交互設計提出關鍵性設計原則[11]。王琪在《基于具身認知的移動支付App的交互設計研究》中將具身認知的理念融入移動支付交互設計,通過實際案例構建移動支付交互模型,提出具身認知交互設計的可用性與用戶體驗的評價標準[12]。史小冬在《在線與在場:基于具身認知的展覽交互設計策略研究》中提出展覽交互設計的五個策略:主題性環境與多感官通道、交互動作匹配、輔助認知與記憶、社交行為鼓勵、探測激勵[13]。王秀麗、蔣曉等人認為具身是兒童認識和理解世界最本能的方式,并在《基于具身認知的兒童智能玩具交互設計研究》中通過將具身認知理論與兒童智能玩具的交互設計相結合,提出信息的多通道輸入輸出、交互行為的自然化和直覺化的交互設計策略與方法[14]。劉宏宇、鞏淼森等人在《具身認知視角下的人-智能體交互的意向立場》中以具身認知理論和身體圖式理論為基礎,分析人-智能體交互中意向立場的設計要素與意向立場下智能體的具身交互邏輯,并總結了“融合認知經驗”“構建身體圖式”與“建立身體隱喻”三個關鍵要點[15]。李剛,周韻在《基于具身認知的智能車載信息娛樂系統交互設計研究》中分別從環境關聯、感知關聯、交互關聯、認知關聯四個方面闡述具身認知與智能車載信息娛樂系統的關聯性,并提出“簡潔、直觀的界面信息”“多感官的具身交互”“合理的視覺隱喻”設計策略[16]。

2017年—2018年結合突現關鍵詞及其中心性與出現頻次可知,“身體”與“環境”作為具身認知中的重要物理要素,開始重新被重視,具身認知在設計領域的研究也開始再次向“具身模擬”“環境模擬”的方向傾斜。

2019年—2020年突現詞較少或者突現度太弱,說明近年來沒有突現出新的研究前沿,在經歷過2014—2018年的研究方向活躍期后,研究方向趨于穩定,在原有的各方向分支上繼續深入發展。

3.具身認知在設計領域的知識演進路徑

關鍵詞共現時區圖可以從時間維度展現學科的知識演進過程。圖6是利用Citespace繪制的國內具身認知在設計領域的研究發展路徑,可以看出在2011年—2013年國內研究的萌芽階段,主要的研究重點集中在具身認知理論研究;從2014年開始,國內進入研究的起步階段,開始關注“具身”與“學習”“教學”之間的關系;2016年研究重心逐漸轉移至“具身”與“交互”的關系,少部分人同時關注“具身認知”與“產品設計”“具身認知”與“語言認知”;2017年開始重視“具身”與“環境”的研究,提出“具身情緒”的概念;2018年研究重心重新回歸“教育教學”,并強調“具身模擬”;2019年研究方向更加多元化,“深度學習”“虛擬現實”“核心素養”“離身認知”等成為新的研究重點;2020年在前年的基礎上研究更加細化,在“虛擬現實”的基礎上聚焦于對“真實情境”“虛擬實驗”的研究;在“教育教學”的大方向上聚焦于“無意識行為”與“心智模型”的研究,同時研究對象趨向于“中小學生”和“老年人”。不同時間階段的研究重點有所不同,研究方向的動態變化構筑出具身認知在設計領域的知識演進路徑。

三、結論與展望

(一)研究結論

本文利用Citespace對中國知網數據庫中有關具身認知在國內設計領域的研究文獻進行可視化分析,可得出以下結論:

(1)在國內,具身認知在設計領域的研究與探索是具身認知理論發展與應用的一個重要方向,并且在近幾年內呈現出愈發繁榮之態,由發文量的年度趨勢可以預判,具身認知在設計領域的研究熱度在未來仍會持續一段時間。

(2)結合國內相關文獻數據的年度發文趨勢與關鍵詞共現時區圖可知,國內關于具身認知在設計領域的研究大體可分為三個階段:2011年—2013年為研究的萌芽階段,該階段文獻總量較少,年度發文量增長平緩,研究重心主要為具身認知的基礎理論研究,還未分化出細致的研究方向。2014年—2018年為研究的起步階段,該階段發文量明顯增加,增長速度較為平均。從2014年開始關注“具身認知”與“教育”的關系,出現“具身學習”概念,到2016年,研究方向開始向著“交互設計”演進,學界開始關注“具身”與“交互”之間的關系。2017年開始重視“具身”與“環境”的研究;2018年研究重心重新回歸“教育教學”,并提出“具身模擬”。2019年—2020年進入研究的快速發展階段,該階段發文量呈“井噴式”增長,研究在此前基礎上更加深入,研究方向也在穩定中尋求多元變化,出現“深度學習”“虛擬現實”“心智模型”“中小學教育”等新的研究熱點。由此可以看出不同研究階段的研究重心與研究特點,可描繪出具身認知在設計領域從理論基礎研究到關系研究、再到微觀的具體應用研究的演進路徑。

(3)結合關鍵詞共現圖譜、關鍵詞頻次表與關鍵詞中心性表可知,具身認知在國內設計領域的研究熱點主要集中在“具身學習”“具身教學”“交互設計”“深度學習”“虛擬現實”等方面。根據關鍵詞突現情況的分析結果,可以窺探具身認知在我國設計領域的研究前沿。在2011年—2013年的研究萌芽階段,整體沉浸在對基礎理論的研究之中,沒有突現詞出現;2014年—2018年的研究起步階段為突現關鍵詞集中爆發的時期,“交互設計”“身體與環境”“具身情緒”“具身模擬”等方向成為該階段的研究前沿;在2019年—2020年的快速發展階段,沒有突現出新的研究前沿,說明該階段研究方向較為穩定,在原有的各方向分支上繼續深入發展。

(二)展望

具身認知在近幾年有較高的研究熱度,關于其應用仍在多方位的探索與發展之中,設計領域是具身認知應用維度中的重要探索陣地,因此了解具身認知在我國設計領域的研究現狀非常有必要。總體來看,具身認知在我國設計領域的探索呈現出從宏觀到微觀循序漸進、有方向、有重點的研究特點,研究演進路徑較為清晰,研究方向的分支與結構也較為顯著。但是,研究機構與研究群體仍然顯得不足,各研究作者之間以及各研究機構之間的合作關系不夠緊密,未形成特定的、聚集的研究集群。因此國內具身認知在設計領域的研究仍需投入更多的科研資源,各研究群體之間應當消除壁壘,打破各自為陣的零散局面,要加強交流與合作,也可參考國外的研究范式來完善自身的科研體系。

具身認知在國內設計領域的研究方向可歸納為廣義的兩個大類,即“具身教育”與“具身交互”,演進的出口較窄,研究面向缺乏多維度的探索。因此后續研究可以嘗試開拓其他研究方向,必要時可展開跨學科、跨領域的合作,為具身認知在設計領域的應用發展探索更多的可能性。