腦梗塞康復期強化康復護理的臨床效果

周麗平

(濟南市第三人民醫院 山東 濟南 250132)

腦梗塞從屬于心腦血管疾病范疇內且多發于中老年人群中,尤其在我國人口老齡化程度不斷加劇的現狀下,腦梗塞發病率呈逐漸攀升的發展態勢,據相關報道資料顯示,我國50歲以上人群腦梗塞發病率可高達56.8%,腦梗塞患者發病后神經功能缺損相對嚴重,肢體運動功能和語言功能大幅下降,不僅危害患者健康和生命安全,還對患者生活質量和日常生活能力帶來嚴重負面影響,且該病癥以高死亡率和高致殘率成為現階段臨床關注的重點疾病類型,因此,腦梗塞患者康復階段內有效的護理干預就顯得尤為重要,本文著重針對腦梗塞康復期患者經強化康復護理的臨床效果進行觀察分析,詳細報道內容見下文所示。

1 資料與方法

1.1 一般資料

從我院2021年6月至2021年11月期間收診的腦梗塞康復期患者中隨機抽取60例作為研究對象,依照雙盲分組法分為康復組和對比組,每組患者各30例,納入標準:①經臨床確診為腦梗塞疾病;②脫離生命危險并處于康復期階段;③首次發病;④意識清晰;⑤治療及護理依從;⑥無合并腦出血癥狀;⑦無合并肝腎、心肺等其它重要臟器疾病;⑧無合并精神類疾病或精神障礙;⑨簽署我院知情同意書并上報倫理委員會,經認證后準予實施。康復組中,男性患者18例、女性患者12例,最小年齡58歲、最大年齡82歲,年齡中位數(71.02±3.34)歲,最短病程3天,最長病程11天,病程中位數(5.74±0.52)天,對比組中,男性患者19例、女性患者11例,最小年齡59歲、最大年齡84歲,年齡中位數(70.82±3.41)歲,最短病程4天,最長病程13天,病程中位數(5.81±0.49)天,不同組別下患者的一般資料對比差異無統計學意義(P>0.05),具顯著臨床可比性且可行下文比對分析。

1.2 方法

對比組患者實施常規護理,康復組患者實施強化康復護理,①健康宣教:護理人員需通過一對一健康宣教的方式向患者詳細講解腦梗塞康復期功能鍛煉的重要性及預后效果,提高患者對康復鍛煉重要性的正確認知并提高康復鍛煉的依從性,保障康復鍛煉的順利實施并提高患者病癥康復效果;②心理護理:護理人員需經與患者交流溝通的方式掌握患者心理情緒的變化情況,針對患者產生的焦慮、抑郁等負面情緒給予及時疏導,如患者語言能力不佳時可通過提問點頭搖頭、揣摩情緒等方式掌握患者情緒變化,以耐心、和藹、親切的態度向患者講解積極心理情緒對病癥康復的重要作用,也可向患者舉例我院成功治療案例以提升患者治療信心和依從性,實現負面情緒的改善;③語言強化康復護理:護理人員需準確判斷患者的失語程度及類型后制定康復護理方案,語言康復護理過程中應首先從單音節入手逐漸向單字、雙字、詞、句過渡,循序漸進的改善患者語言功能并保障每一階段內患者均達到康復標準,打好基礎,且語言康復護理中需根據患者興趣愛好盡量以患者感興趣的內容作為練習依據,避免訓練過程過于單調枯燥引發患者抵觸情緒,影響康復護理依從性;④運動強化康復護理:康復期初期階段患者護理人員需重視對患者四肢進行被動活動和按摩,以有效避免肌肉萎縮或肢體僵硬,待患者可行主動鍛煉后從簡單的四肢活動、床上起臥逐漸向上下床活動、床邊行走、上下樓梯及戶外散步等過渡,護理人員在此過程中需保證寸步不離患者,避免患者跌倒發生,且每次鍛煉時長需依據患者實際耐受酌情調整,避免運動時間過長、強度過大而影響運動鍛煉效果;⑤吞咽強化康復護理:護理人員需從空咀嚼、吹氣、張嘴、磨牙等簡單動作開始練習,每項早晚各練習3次,待患者可輕松完成后指導患者行空吞咽練習,重復5次后休息1分鐘,每日吞咽練習25次即可,同時護理人員需重視患者口腔健康,做到按時刷牙、定期按摩齒齦,實現吞咽功能的改善。

1.3 觀察指標

①經《神經功能缺損評分量表(NIHSS)》對患者神經功能缺損程度進行評分,分數越高表示患者神經功能缺損越嚴重、分數越低表示患者神經功能缺損程度越輕;②經《日常生活能力評分(ADL)》對患者日常生活能力進行評分,包含穿衣脫衣、行走、起臥、上下床、進食、大小便等,總分100分,分數與日常生活能力之間呈正向相關性[1];③經《肢體運動功能評分(FMA)》對患者上下肢運動功能進行評分,其中上肢60分、下肢40分,分數越高顯示患者肢體運動功能越佳[2];④經臨床通用的《焦慮自評量表(SAS)》和《抑郁自評量表(SDS)》對患者負面情緒進行評分,每項各100分,分數越低表示患者負面情緒越輕、分數越高表示患者負面情緒越嚴重;⑤康復有效率分為顯效、有效和無效三類,顯效為患者臨床癥狀全部消失且肢體運動功能恢復正常,有效為患者臨床癥狀改善但肢體運動功能存在輕微障礙,無效為患者臨床癥狀無改善且肢體運動功能受限嚴重,康復有效率=顯效率+有效率[3];⑥使用護理科室自制滿意度問卷對患者進行調查,問卷回收率100%、總分100分,高于82分表示患者對護理工作非常滿意,低于56分表示患者對護理工作不滿意,其余為一般滿意,護理滿意率為非常滿意率與一般滿意率之和。

1.4 統計學處理

本實驗研究討論的60例患者產生的全部數據指標均用SPSS25.0統計學軟件進行計算和分析,其中,計數資料指標如治療有效率、護理滿意率等均用%表示并使用卡方檢驗法驗證,計量資料指標如神經功能缺損評分、日常生活能力評分、肢體運動功能評分、負面情緒評分等指標數據均用(x±s)表示并使用t檢驗法驗證,如P值在0.05以上表示統計學比對分析無意義,如P值在0.05以下表示統計學比對分析有意義。

2 結果

2.1 不同組別下患者各項指標評分的對比

康復組患者的神經功能缺損評分低于對比組,日常生活能力評分和肢體運動功能評分均高于對比組,統計學比對分析均有意義(P<0.05),見表1所示。

表1 不同組別下患者各項指標評分的對比分)

2.2 不同組別下患者負面情緒評分的對比

康復組患者在焦慮評分、抑郁評分方面相比對比組患者均明顯更低,統計學對比分析差異顯著(P<0.05),見表2所示。

表2 不同組別下患者負面情緒評分的對比分)

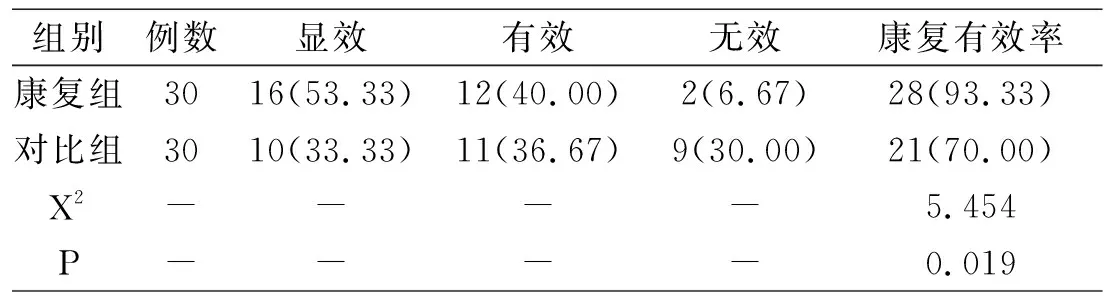

2.3 不同組別下患者康復有效率的對比

康復組患者康復有效率為93.33%,對比組患者康復有效率為70%,康復組高于對比組,經對比差異具統計學意義(P<0.05),見表3所示。

表3 不同組別下患者康復有效率的對比[n(%)]

2.4 不同組別下患者護理滿意率的對比

康復組患者護理滿意率為96.67%,明顯高于對比組的60%,經統計學對比分析有意義(P<0.05),見表4所示。

表4 不同組別下患者護理滿意率的對比[n(%)]

3 討論

腦梗塞是指患者受腦部血液供應障礙、突發缺血、缺氧等因素所致的腦組織壞死,常見致病因素集中在腦栓塞、腦血栓等方面,患者以頭痛、頭暈、眩暈、惡心嘔吐、失語等位主要臨床表現[4],隨著病情急速進展甚至可引發患者休克、昏迷或死亡,對患者生命安全帶來極大威脅,需盡早行有效治療以保障患者安全。腦梗塞患者經搶救治療脫離生命危險并進入至康復階段后,受病癥影響神經系統和腦組織受損嚴重,需針對患者語言功能、肢體運動功能及吞咽功能進行針對性改善,以此提高患者康復效果。以往常規護理下的護理效果不夠理想,無法為腦梗塞康復期患者提供有效的康復鍛煉,僅從改善患者體質、增強患者抵抗力方面入手,致使患者肢體運動功能恢復及日常生活能力改善不佳,致殘率仍居高不下,患者對護理工作的滿意度普遍不高,護患糾紛嚴重,對醫院社會形象和社會地位帶來負面影響。在臨床護理理念和護理方式不斷發展和進步的當下,強化康復護理的出現改善了常規護理的諸多弊端并逐漸被廣泛應用于腦梗塞恢復期患者的臨床護理中,該種護理方式更加重視康復鍛煉對患者病癥康復的重要性,重在改善患者受腦梗塞影響的肢體運動功能障礙、語言功能障礙、吞咽障礙,切實改善患者的神經功能缺損程度,提高患者日常生活能力和生活質量,同時,強化康復護理下基于患者有效的心理干預和健康宣教,從根本上提高患者對康復護理重要性的正確認知,保持康復階段內維持積極、平穩的治療心態,更加積極主動的配合康復鍛煉,實現語言、肢體運動、吞咽功能的提升,保障康復效果及預后效果,降低致殘率,患者在收到有效康復效果的同時更滿意護理工作內容,亦可減少護患糾紛的發生,對維護醫院社會形象和社會地位起到積極作用。本次實驗研究結果顯示:康復組患者的神經功能缺損評分低于對比組,日常生活能力評分和肢體運動功能評分均高于對比組,康復組患者在焦慮評分、抑郁評分方面相比對比組患者均明顯更低,可以了解到,與常規護理相比,強化康復護理下能夠切實降低患者的神經功能缺損評分、焦慮評分和抑郁評分,有效提升患者的日常生活能力評分和肢體運動功能評分,另外,康復組患者的治療有效率及護理滿意率相比對比組患者明顯更高,可見強化康復護理在提高患者治療有效率的同時亦可提高患者的護理滿意率,本文結果與董寧、孫梅、高佼等人的《早期康復護理模式在腦梗塞患者臨床護理中的應用效果分析》結果基本類似[5],具研究價值。

綜上文所述,強化康復護理應用于腦梗塞康復期患者的效果十分理想,對患者神經缺損、肢體運動功能和日常生活能力改善明顯,患者治療依從性更高,進而保障康復效果,且患者對護理工作的滿意度普遍更高,有效避免護患糾紛的發生,值得臨床給予廣泛推廣和應用。