子宮收縮乏力導致產后出血采用階段性護理干預臨床療效觀察

徐君秋

(山東省蘭陵縣人民醫院 山東 臨沂 277734)

在臨床上產后出血作為較為常見的一種產科急癥[1-2],主要是由于患者發生子宮收縮乏力,或是軟產道造成損傷等情況,依據患者的實際出血情況可分為三個時期,其中胎兒娩出以后至胎盤娩出以前為第一個時期,胎盤娩出以后直至產后兩小時之間為第二個時期,產后的兩個小時至二十四小時為第三個時期,其中第一個時期、第二個時期更容易出現產后出血,為此需要對患者產后兩小時實施重點監護,及時觀察患者的情況的變化,此時展開積極的護理干預十分重要。經研究發現階段性護理干預的實施效果較好[3-4],能夠針對患者不同時期的出血情況,展開針對性的護理干預,對其具體實施情況需實施探討,本次研究中選取子宮收縮乏力導致產后出血患者60例,其中30例實驗組患者,臨床護理工作選擇施用階段性護理干預措施,詳細報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本院此次研究選取60例進行診治,2021年1月至2021年12月這一期間的子宮收縮乏力導致產后出血患者,將其研究對象劃分,建立實驗組30例、對照組30例(經由系統抽樣)。

排除標準:排除同時患有其他惡性腫瘤者,排除其他患有嚴重臟器疾病者;

納入標準:本次研究實驗患者自愿參與研究實驗,且其本人已簽署知情同意書;研究個人的精神狀態均正常,能夠展開常規的配合。

對照組試驗對象,年齡:23歲-38歲,其均值為(28.64±4.23)歲,均為女性;

實驗組試驗對象,年齡:24歲-37歲,其均值為(28.71±4.19)歲,均為女性。

干預對象年齡組間數據,實驗組、對照組比較后,無差異(p>0.05)。具有較好的可比性。

1.2 方法

本次研究選取的實驗對象,具體護理服務實施過程中,對照組施用常規護理干預。從患者的實際狀況入手,嚴格監測患者產后的情況,積極預防其并發癥的發生,出現出血情況及時應對,發生任何異常及時告知醫師,并配合醫師實施相應的處理操作[5]。

本次研究選取的實驗對象,具體護理服務實施過程中,實驗組施用階段性護理干預。從患者的實際狀況入手:①分娩前實施護理干預。在患者入院之后對患者實施全面的檢查,依據患者的實際情況,對具有高位風險的患者展開重點護理,包括雙胎妊娠、具有出血史、胎盤早剝等情況。主動向患者講解產后出血的原因、并發癥出現的情況等,加強患者及其家屬的認知度,改善患者的配合度及依從性,降低患者的心理壓力;②分娩期展開護理干預。在患者實施分娩的過程中,加強監測及護理操作,給予患者充足的休息及營養成分,進一步降低患者產后發生子宮收縮乏力的情況,指導患者在分娩之前排空膀胱,促進其產程進一步縮短,遵醫囑在分娩過程中給予患者相應的藥物干預,若發生出血情況及時安撫患者情況,減輕患者恐懼等負面心理,進一步幫助患者建立積極的心態,在胎兒分娩出之后,及時實施縮宮素的靜脈滴注或肌注,進一步促進子宮的收縮;③產后展開護理干預。在患者實施分娩之后,嚴格監測患者產后出血的情況,若患者在產后二十四小時之內,其出血量大于500ml,需及時實施搶救措施,及時給予患者雙鼻導管法的吸氧操作,確保患者的呼吸道處于通暢的狀態,其氧流量應控制在4-6L/min的范圍之間,嚴格監測患者的各項生命體征的變化,立即建立靜脈通道,對患者實施輸液干預,注意不宜輸液過多、過快引發并發癥,同時可應用手對子宮的宮底實施緩慢的按摩,對子宮的收縮產生有效的刺激,慢壓促使子宮腔內積聚的血液排出,進一步達到止血的效果,在搶救的過程中對患者出血的原因進一步探查,尋求更加適宜患者的止血操作,實施相關的檢查[6],指導患者實施平臥位的姿勢,確保下肢靜脈血的回流正常。

1.3 觀察指標

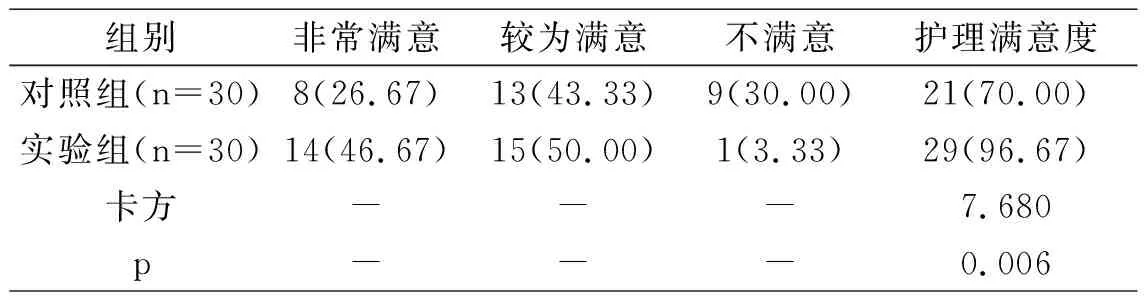

1.3.1 護理滿意度:展開護理服務后,試驗對象經自評量表評估,統計調查問卷結果可得85~100分(非常滿意)、60~84分(較為滿意)、0~59分(不滿意)。

總護理滿意度=非常滿意率+較為滿意率。

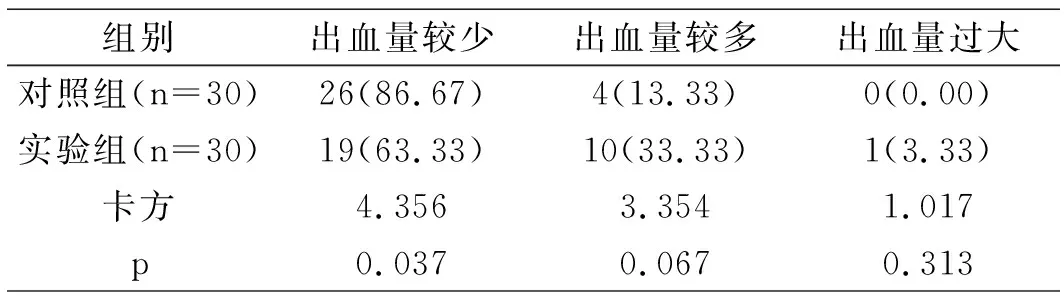

1.3.2 出血情況:在護理服務結束后,對試驗對象出血的情況實施觀察錄入,主要分為出血量較少(分娩時其出血量大于200ml)、出血量過多(分娩后兩小時的出血量超過200ml)、出血量過大(分娩后兩小時至二十四小時的持續出血量超過200ml)。

1.4 數據處理

2 結果

2.1 護理滿意度

如下表1,研究數據分析,護理服務工作完成之后,評估試驗對象護理滿意度,可得實驗組(96.67%)高于對照組(70.00%),差異明顯擁有統計學意義(p<0.05)。

表1 干預對象護理滿意度比對[例數(%)]

2.2 出血情況

如下表2,研究數據分析,護理服務工作完成之后,評估試驗對象出血情況,可得實驗組低于對照組,差異明顯擁有統計學意義(p<0.05)。

表2 干預對象出血情況比對[例數(%)]

3 討論

產后出血作為常見的產后并發癥的一種,其危害性較大直接威脅產婦的生命安全,甚至引發死亡,近年來產后出血的發生率相對較高[7],產后出血大多發生在產后兩小時之間,其誘發因素較多,包括宮縮乏力、胎盤滯留、軟產道損傷、凝血功能障礙等,其中子宮收縮乏力的因素最為常見,這將嚴重降低患者產后的生活質量,若發生產后出血的情況時,需要及時采取處理措施,確保患者的生命安全。為進一步改善患者的產后出血的情況,需要積極的護理措施及時干預[8]。

常規的護理措施更加重視對癥處理,面對患者的出血情況實施處理的措施,其預后效果并不是十分理想,患者容易出現多種并發癥[9-10],對比之下階段性護理干預的效果更好。階段性護理干預措施更加全面、系統,在患者實施分娩之前,對患者展開詳細的檢查及了解,并將具有產后出血高危風險的患者篩選出,實施重點的護理干預,便于產后及時應對患者突發出血等情況,進一步降低患者并發癥的發生幾率,同時加強健康教育,致使患者更加了解產后出血的情況,降低其心中的緊張等負面情緒[11],確保患者能夠積極面對分娩,提升其配合度及依從性。

在分娩過程中嚴格觀察產婦出血的情況,遵醫囑給予相應的藥物干預,面對出血情況及時安撫患者情緒,緩解患者的負面情緒[12],確保其分娩能夠順利進行,并積極指導患者實施分娩,有效縮短產程,在分娩結束之后,及時實施縮宮素的干預,促進患者的子宮進一步收縮,進一步改善產后出血的情況。此外,在面對產后出血時,護理人員積極實施搶救工作,應用靜脈藥物干預、宮底按摩、體位護理干預、吸氧等措施[13],進一步改善其出血情況,減少其出血量達到止血的效果,確保患者產后的生命安全,護理人員在展開搶救操作的過程中,注意不宜過度緊張,嚴格監測患者的各項生命體征,加強巡視工作。

通過研究可以發現,完成護理服務工作之后,對試驗對象護理滿意度進行評估,實驗組(96.67%)高于對照組(70.00%),差異明顯擁有統計學意義(p<0.05);完成護理服務工作之后,對試驗對象出血情況進行評估,實驗組低于對照組,差異明顯擁有統計學意義(p<0.05)。總結數據可得,將階段性護理干預,施用于子宮收縮乏力導致產后出血患者的護理工作當中,擁有更佳的效果,有效提升患者對護理服務的滿意程度,將患者出血的情況進一步改善,更適宜在臨床上大力推廣、應用。