淺談日本的鲇文化

楊小會

(黑龍江大學東語學院,黑龍江 哈爾濱 150080)

1 鲇

鲇(Silurus asotus),俗稱鯰,泛指鲇形目的所有魚類,目前共包含35科,487屬和3 585種魚類。鲇形目魚類身體修長,沒有鱗片或僅有骨板,上下頜有1~4對須,視覺像貓的胡須[1]。鲇形目絕大部分生活于淡水中,許多種類的背鰭和胸鰭前部生有硬棘,還有毒腺,刺中人體后,具有強烈的灼痛感,甚至引起局部腫脹,出現眩暈和嘔吐等病狀。鲇肉嫩味美,肌間刺少,營養豐富,是優質的蛋白源。其口大不能伸縮,嘴巴、須和全身遍布味蕾,1 mm2觸須表皮味蕾數量可超過25個,因此鲇味覺和嗅覺極其靈敏。可以利用其發達的嗅覺和味覺,收集分泌至水體的化學物質傳遞信息。

2 鲇魚效應

鲇攝食兇猛,捕食其他魚類和水生動物的能力非常強。在鲇文化中,鲇往往透著隱含的兇猛。提到鲇的兇猛,大多數人首先想到的是鲇魚效應。

相傳,挪威人喜歡吃沙丁魚,活魚尤其受到市場歡迎。但是捕撈至長途運輸過程中,沙丁魚常常因為窒息而死亡,造成了巨大的經濟損失。經過長期觀察,人們發現有一名漁夫,能夠將所有捕撈的沙丁魚完好無損地運輸回碼頭售賣。這位漁民一直保守著商業機密,直到他去世之后,人們才發現他在運輸沙丁魚時,會在水箱中放一條鲇。鲇和沙丁魚是天敵,沙丁魚生性不好動,所以在運輸過程中容易死亡,但放入了鲇后,沙丁魚感到生命受到威脅,出于求生本能,在水箱中不停地游動,因此即便在長途運輸中也不會死亡[2]。鲇魚效應已經被廣泛應用于人力資源管理、企業競爭等多種行業的各個方面。其本質是適度的壓力帶來動力,打破既有平衡,營造良好的競爭局面,適度淘汰落后,最終獲得更多成效。

鲇魚效應的故事積極向上,但是卻存在著明顯的編造漏洞。首先,沙丁魚作為小型魚類,往往是加工成罐頭食用,現實中漁船捕獲后,直接冷凍,沒有活魚價高的說法;其次,鲇以淡水棲息種類居多,且與沙丁魚也不存在天敵關系,沙丁魚群里放入鲇,頗有“關公戰秦瓊”的意味;再次,劇烈的運動會增加耗氧量,反而加速沙丁魚的缺氧性死亡。

追尋鲇魚效應的源頭,發現其起源不清,有說源于挪威,又有說來自西班牙。英文維基百科中對“catfish effect(鲇魚效應)”的介紹指出,其缺乏英文文獻報道,但是在中國和日本被廣泛提及。國內文獻檢索,最早源自《海外星云》雜志在《鲇魚效應》一文,對日本三澤之家公司的三澤千代治的介紹[3],之后的多篇相關介紹文章也都與三澤千代治有關。以“鲇魚效應”的日文“ナマズ効果”進行搜索,相關日文資料的出處也指向三澤千代治,但幾乎沒有人能說清三澤千代治是如何得出“鲇魚效應”的。2011年,一家日本公司的文件中曾提到,“鲇魚效應”只是三澤千代治的一個比喻或寓言,論證引入外部人才對公司穩定環境的改善沖擊[4]。我國改革開放以后,日本憑借其經濟騰飛,向中國輸入了大量的企業家成功學和企業理論,其中“鲇魚效應”為最著名的成功學說之一。

3 鲇、地震與浮世繪

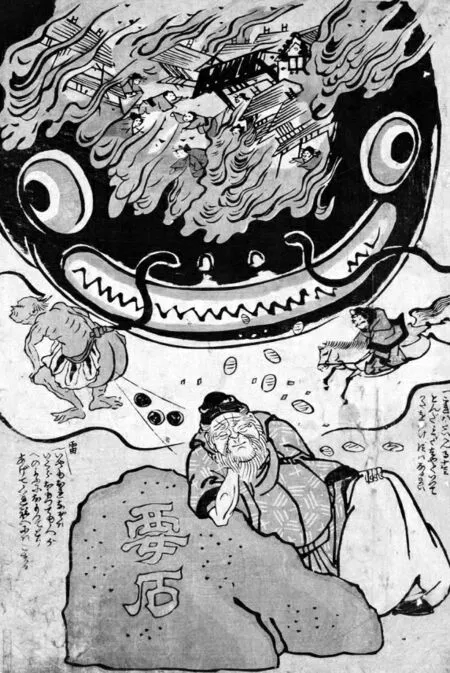

中國古代有“鲇魚翻身地震動”的傳說。大約在公元7—8世紀的唐代,這一傳說傳入日本,逐步成為日本民間傳說。1687年,日本民間出現該傳說的文字記載:日本列島由一條巨大的鲇支撐,只要它任性翻身,尾巴甩動,就能引發地震[5]。傳說日本茨城縣鹿島的神明,在鹿島放置了一個巨大石頭,即“要石”,用來鎮壓引發地震的大鲇。鹿島神宮至今還藏有這顆“要石”,實物僅高出地面一點,據說大部分埋在地底下(圖1)。

圖1 日本浮世繪《鲇魚和要石》[6]

1855年安政大地震后,鲇引發地震的故事被強化。相傳,1855年11月是無神月,所有的神明出席出云大社的祭祀活動,鲇趁機作亂。當天日本安政江戶發生6.9級大地震,余震持續了約20 d,導致6 000~7 000人喪生,無家可歸者不計其數。在安政大地震的強烈沖擊下,民間傳說和信仰被重新提及,后地震時代的神話逐漸形成,甚至出現了鲇與地震的浮世繪風格——鲇繪[6-7]。鲇繪表現的內容:巨型鲇在地下巢穴中來回掃動尾巴,導致地震,人們在人格化的要石的幫助下,鎮壓躁動的鲇,消除地震(圖2)。

圖2 日本浮世繪《給鲇魚貼神符的要石》[7]

地震預測是世界級難題,但是鲇預測地震,并非無稽之談,古今中外,發現了大量地震前動物異常的報道。1975年,結合地震前各類動物的異常行為,我國成功預測了海城地震(7.3級),將損失降到最低,這是國際上普遍認可的首次大地震臨震預報成功案例[8]。大地震前的地球電流、磁場、大氣電場、大氣離子、大氣振蕩、地殼振動等各種因素,可引起動物異常行為。這些因素對動物的視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺,溫度、疼痛、振動、平衡和電感官等造成了一定的刺激,但在人類的感知范圍以外[9]。1917年,美國科學家Parker等[10]首次探索了與地震相關的電磁現象,發現云斑具有很高的電敏感性。之后日本科學家開展了一系列研究[11-13],東京都水產實驗站和神奈川縣淡水魚繁殖試驗場,還進行了長周期鲇觀測試驗[14-15],評估鲇反應與地震的關系。日本東海大學海洋研究所的地震預知和火山海嘯研究部門,也專門成立了宏觀異常現象研究班,長期檢測跟蹤養殖鲇的反應[15]。目前的研究[16-17]結果表明,地震前電磁波的脈沖數增加,會造成地面電場波動,從而在鲇生活的水體中產生微弱的電位差,在鲇表皮形成微弱電流,最終導致鲇活躍度增加。

4 結語

日本四面環海,處于亞歐板塊和太平洋板塊的交界處,地殼活動相對活躍,地震海嘯頻發。此外,日本的木制房屋結構也容易引發火災。自然災害的頻繁發生,加上對“鲇引發地震”傳說的恐懼,導致日本國民缺乏安全感,也在一定程度上促進了日本經濟、地震學和建筑學的發展。這也是鲇魚效應在日本產生、流傳的根本原因。