城市自來水廠綠色發展路徑探索與思考

笪躍武,于少亭,胡淑圓

(無錫市水務集團有限公司,江蘇無錫 214031)

綠色發展理念,是以人與自然和諧為價值取向,以綠色低碳循環為主要原則,以生態文明建設為基本抓手,以效率、和諧、持續為目標的經濟增長和社會發展方式。2020年,我國提出“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”。這是生態保護和經濟發展的雙驅模式下,貫徹新發展理念、推動高質量發展的內在要求。城市自來水廠在取水、提升、凈化、消毒、加壓輸送等生產過程中,需要消耗大量水、電、氧氣、藥劑等資源。如何提高能源利用效率、減少溫室氣體排放,將綠色發展落到實處,是供水行業必須重視并認真踐行的重要課題。綠色發展的理念應貫穿于城市自來水廠設計、建設、運維、改造和升級的全生命周期之中。不但應考慮初期建設投入,還應考慮后期運營和維護,以及社會和環境成本,確保建成后能長期、持續地產生良好社會經濟效益。因此,本文主要從規劃設計期、工程建設期、生產運營期、綠色改造期、智慧升級期這5個階段,對水廠全生命周期各階段的綠色發展實施內容進行梳理,并探討水廠綠色發展的突破方向及措施。

1 規劃設計期

1.1 水源選擇與治理保護

水源是供水系統的起點,是打造綠色水廠的重要基礎。在水廠規劃設計階段融入綠色發展理念,選用優質水源,加強水源保護,可以為實現綠色生產、綠色運營構建基本框架。水源的水質安全與長期穩定是定取水源的首要考慮因素。《2022年6月全國地表水水質月報》顯示,3 545個地表水國考斷面中,Ⅰ類水質斷面僅占8.9%,Ⅲ類水以上累計79.2%,水體富營養化仍是主要污染問題。面對水質指標差、達標率不高等情況,供水企業不得不提高藥劑投加量,升級處理工藝,來解決原水富營養化以及微污染物、新興污染物等“痛點”“難點”。甚至需要配套建設粉末活性炭、高錳酸鉀、酸堿等應急投加系統,以應對不期出現的突發污染事件。由此而來的是建設成本、維護成本、制水成本和碳排放量的整體大幅提升[1]。

在“共抓大保護”的生態發展理念指導下,各地逐步意識到加強水源地建設、提升原水水質是把握水源選擇主動權、控制供水成本的有效途徑。在水源水質得到有效保證的前提下,采用綠色環保的凈水工藝和低成本生產運行將成為可能。水源地保護建設則應當結合實際情況,以政府為主導,構建制度保障,以經濟手段推動用水、節水、護水意識形成,打破地域壁壘,加強預警聯動[2],統籌環保、水利、供水主管部門及水務企業共同參與水源保護工作。

1.2 水廠區位布置

(1)完善城市供水布局

水廠的區位布置應當與城市總體規劃相協調,適應城市發展布局。這就要求供水企業及其主管部門加強與規劃部門溝通,充分考慮城市供水發展需求,合理規劃水廠布局,實現整個供水系統綠色高效發展。

合理的供水布局有助于降低系統建設投入和運行成本。供水系統應該采用多水源互聯互通形式,各水廠應該靠近用水負荷中心,圍繞城市分散布置。偏于一側的供水格局極易出現輸送瓶頸,導致末端形成低壓區。為彌補低壓區服務水頭不足,提高出廠壓力,造成局部水頭過剩。“多水源對供”則可有效避免這一情況,并提高了供水保證率。以無錫市為例,從長江、太湖兩流域取水,形成“江湖并舉,南北對供”格局,有效提高市區北部用水保障率,同時兩水源互為備用,在突發污染事件時,可應急水量調度,保障城市大部用水需求。

(2)避免原水管遠距離輸送

原水管的管徑通常較大,所輸送的原水泥沙含量高、成分復雜,長期運行后容易出現爆漏、腐蝕、管徑縮小等現象,且維護更換成本高。原水管距離越長,設計、敷設、維護難度也就越大,同時沿程水損和泵站能耗也隨之增加。因此,在原水管道設計階段需要綜合分析水質情況、敷設環境、流速等多方面因素,審慎確定管徑、管材及防腐方式,在水廠規劃設計階段也應充分考慮自然地理及經濟因素,盡量避免原水管遠距離輸送,減少投資運行成本。

1.3 水廠設計規模及調蓄能力的確定

水廠設計規模直接影響工藝選型、構筑物參數以及設備安裝等各個環節,并關系到總體造價以及設備折損等經濟指標的確定。因此,既要充分考量城市近遠期用水需求、供水保證率以及應急保障系數等因素,又要根據實際需求分期建設,避免產能過剩、設備過早損耗等造成的不必要浪費。除此之外,為實現水廠的靈活調節和節能,需根據時變化系數(一般水廠清水泵房的時變化系數設計標準是1.2)設置清水泵房和水庫容積,必要時需在管網中配備儲水調節設施,增大供水系統以應對不同工況的調節能力,同時提升節能水平。

目前在二次供水系統中大量使用無負壓設備,在避免水箱二次污染和有效利用市政管網壓力實現高效節能方面發揮了巨大作用。但因管網調蓄能力的降低(如水箱減少),引起的供水系統時變化系數變大的問題也日益突出(有時超過1.3甚至高于1.4,遠大于設計標準),由此帶來的產能不匹配問題應引起重視。同時,在供水高峰時,過高的出廠壓力不但造成能量的浪費,也增加了管網爆管的風險。圖1為2011年—2021年無錫市區供水時變化系數。

圖1 2011年—2021年無錫市區供水時變化系數Fig.1 Hourly Variation Coefficient of Urban Water Supply in Wuxi City during 2011 to 2021

1.4 水廠工藝選擇與布置

以膜處理工藝為代表的“短流程工藝”,具有藥劑投加量低、占地面積小的優點,以物理、生物處理為主,如從“綠色工藝就是要求對水的天然屬性沒有影響或影響削減到最小”[3]這個觀點來看,短流程工藝稱得上“綠色工藝”。在滿足水質安全要求的前提下,可論證短流程工藝的可行性。值得注意的是,短流程工藝設備投資成本較高、運行能耗較高、自動化程度要求較高,因此,是否要選擇短流程工藝,應綜合評價其全生命周期的“綠色貢獻度”。

1.5 綠色設計理念應用

(1)園林式水廠

城市水廠占地面積通常較大,適宜通過增加園林景觀布置、綠化面積,打造城市綠源,降低熱島效應。同時,建設綠色屋頂或使用反射率適宜的屋面材料,可減少光污染;也可以利用構筑物上部空間或建筑屋頂建設光伏發電項目,開發利用新能源,減少公共能源消耗,提高水廠的綠色屬性。

(2)海綿城市理念融入水廠設計

海綿城市,是指在城市水工程建設中利用“海綿”具有的特性,實現彈性處理各類水的目的。主要利用城市建設中的排水系統、道路、綠地等基礎,發揮“滲、蓄、滯、凈、用、排”的作用,來實現彈性處理的目標。在水廠設計中融入海綿城市理念,讓廠區在蓄水的同時還能夠釋放水資源,輔助解決城市內澇、干島問題,形成有效的雨水管理[4-5]。

(3)一體化水廠

近年來,一體化水處理設備的應用也逐漸進入行業用戶視野。通過對各工藝單元優化改進、緊湊布局,以鋼板焊接或型材整體拼裝為主要施工方式,打造技術可靠、用地集約、經濟可行的一體化水處理車間。此外,可根據原水水質選擇不同工藝模塊組合,廢棄板材料可重新利用,凸顯了一體化水廠的靈活適應性與可持續性特點[6]。

(4)地下式水廠

建設城市地下空間是轉變城市發展方式、治理“城市病”,并建設綠色城市的主要著力點[7]。近年來,地下式水廠成為市政行業爭相追逐的“新理念”。地下式水廠最先出現于污水行業,其噪音可控、異味可控的特性,以及“地下廠區+地上景觀”的生態友好模式,有效解決了污水處理設施的“鄰避”難題,是探索市政基礎設施、建設綠色低碳發展的新路徑。隨著概念的興起,國內一些地區開展了地下自來水廠建設的嘗試,如海口江東新區高品質飲用水水廠。

地下水廠的綠色貢獻不僅在于生態環境友好,同時其顯著的節地特性也為土地集約化提供了新思路。在各地地下式水廠的建設過程中,形成了一些富有成效的“綠色做法”,包括:①工藝構筑物組團緊密布置;②地下分層使用,檢修平臺、設備間、工藝構筑物可以疊合布局;③利用天窗設置,充分利用自然光照等。但不可避免的是,地下式水廠在工程投資方面會帶來一定壓力,其建設成本為地上水廠的1.5~2倍,其運行成本較地面水廠也有明顯增加,特別是在用電成本方面。因此,在確定建設形式時,應充分考慮技術經濟可行性,并綜合評估其土地效益、環境效益。

2 工程建設期

2.1 綠色建材

以往在市政工程建設中大量依賴鋼材、混凝土、木材等傳統建材,資源消耗巨大,不利于生態環境保持,使用壽命有限。而綠色建材則具有能源資源消耗少、環境影響低、性能品質好、使用周期長等特點[7-8]。綠色建材可以用于管道建設、建筑墻體、建筑立面、室內裝飾等各個方面,既有利于使用者的身體健康,也有利于促進節能減排,貼近“碳達峰”“碳中和”的綠色要求。

2.2 施工工法與管理

(1)綠色施工技術應用

施工新工藝、新技術在建筑施工中已有廣泛應用,通常能夠提高施工效率與安全性、降低工程成本、減輕環境污染,更符合綠色施工理念。合理選取施工技術,制定有效的應用方案是城市自來水廠建設過程中需要重點關注的課題[9-11]。

(2)利用數字化技術優化施工部署

借助BIM技術,可以在工程安全、質量、進度和成本得到有效控制前提下,實現綠色、高效施工。它具有協調、模擬和優化的特性,可以協助制定更合理的施工部署,一方面提升了設計效率和滿意度,另一方面減少了不合理設計與不合理施工,減少因錯返工和成本浪費。BIM技術以三維可視化模型為核心,將工程中的各項信息統一整合到模型中,使工程項目的設計、施工、運營維護等環節都基于統一模型進行操作。BIM技術具有的功能優勢包括但不限于:圖紙可視化,通過軟件建模,實現二維圖紙的三維立體展示;多層面協調,解決設計、建設、運營各專業并行協調問題,如穿插施工、管道布置、碰撞分析等;過程模擬,如對施工過程、工期、工序以及應急狀況進行模擬[12-13]。

(3)裝配式工藝服務綠色施工

現澆施工通常耗費大量建材,且施工面大、效率低,固、液、氣、聲污染重,難以滿足綠色環保的建設要求。裝配式工藝構件預制、模塊化程度高,按圖裝配、機械化程度高,總體來看經濟友好、生態友好。鋼材、混凝土材料、輕質復合板材均可以成為裝配式構件的選用材料,同時3D打印技術為裝配式工藝提供了更可靠的技術支撐[14]。市政水廠建構筑物相對簡單,裝配式建筑理念與3D打印技術的結合,將極大地簡化施工難度,呼應綠色建筑理念。

3 生產運營期

3.1 推動節能降耗

城市自來水廠的耗用主要集中在自用水、電、藥(礬、氯、氧等),合理的設備選型及技術改造也是降低耗用的重要措施。供水企業可以通過運營策略優化、設備節能化改造、生產精細化管理、智慧化少人值守,做到綠色低碳生產。

(1)設備升級改造,提升能源利用率

取水、送水、加壓是城市水廠主要耗能環節,其中關鍵耗能設備為水泵。同時研究[15-16]表明,水廠能源消耗占到成本的20%以上,而關鍵耗能設備——泵和風機,則超過總能耗的85%。高效能泵和風機的選用、變頻控制技術應用、合理選型與調試、葉輪改造、不同泵組并聯使用等方法均能保證泵和風機長時間高效運行,同時避免因選型不合理導致葉輪氣蝕損壞。

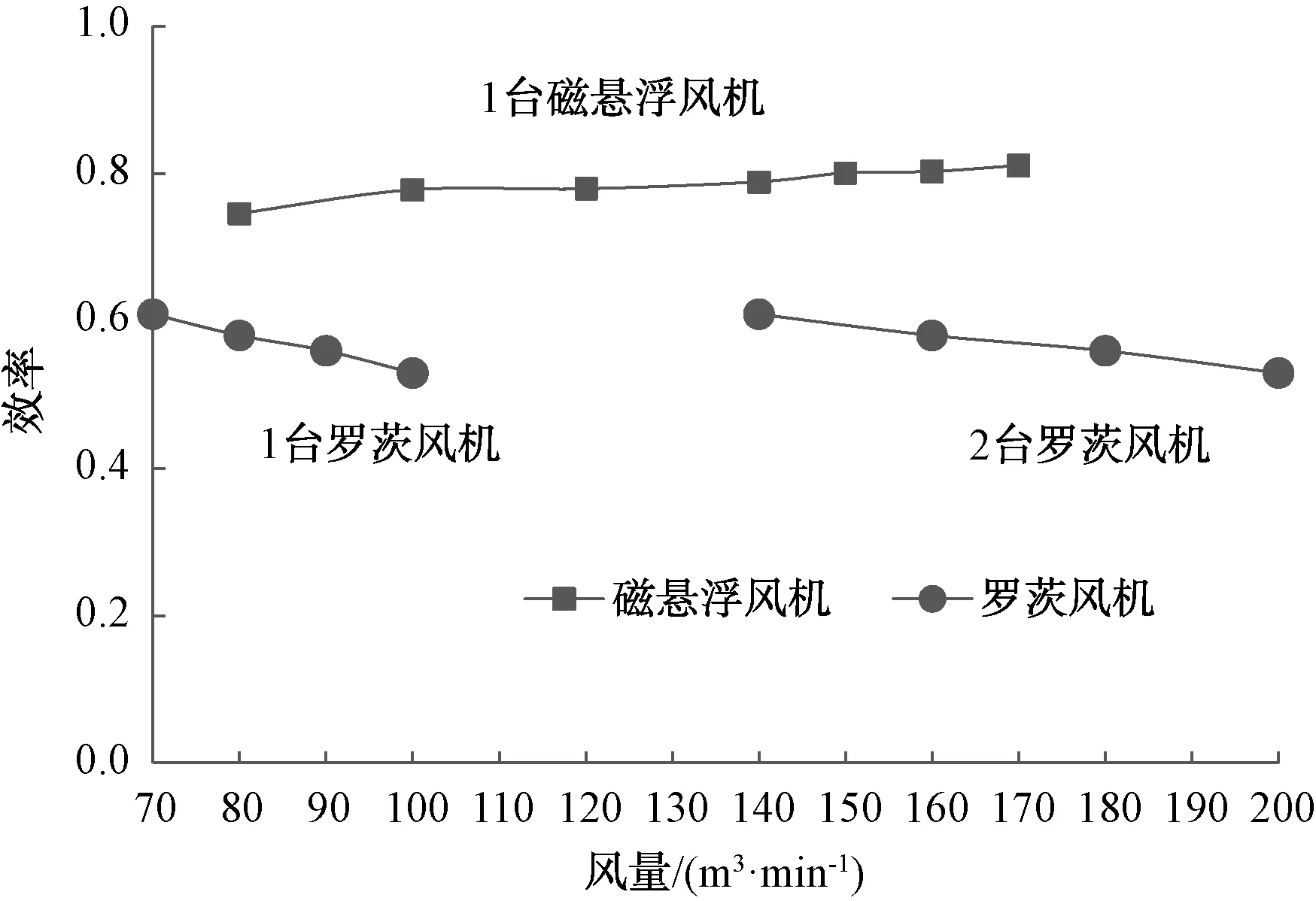

以無錫為例,無錫X水廠一期于2008年建成投運,因初期設計規模較大,實際運行水量偏低,出廠管網相對通暢,出廠壓力相對較低。經過多年運行,二泵房水泵均已不同程度偏離原有性能曲線,葉輪氣蝕明顯,同時伴有電機振動指標超限等問題。為此,水廠逐年更換高效能、耐氣蝕、低轉速水泵,降低運行成本,千噸水電耗平均下降6.5 kW·h,一年節省電量約123萬kW·h。無錫N水廠預處理生物氧化池原曝氣系統采用羅茨風機,能耗較高、維修量較大。通過調研分析,磁懸浮鼓風機具有能耗、噪聲及維護成本方面的優勢,將1臺羅茨鼓風機更換為磁懸浮鼓風機,雖然前期設備投入略高,但通過合理選型,實際運行中,1臺磁懸浮風機可達到2臺羅茨風機風量,能耗可降低約20.48%,且噪聲低、維護便捷(圖2)。

圖2 無錫N水廠羅茨風機與磁懸浮風機效率曲線Fig.2 Efficiency Curve of Roots Fan and Maglev Fan in WTP N in Wuxi

(2)管理精細智能,降低藥劑使用量

礬、氯、氧等藥劑耗用,是生產運行成本的關鍵組成部分,受水質、凈水工藝、藥劑種類、人員水平影響較大。水廠日常運轉中,受專業技術缺乏、管理方式簡單、設備配置缺陷、檢測手段不足等因素制約,常存在加藥控制簡單、藥耗偏高的問題。可通過開展小樣試驗,選擇合理的藥劑,調整進水負荷,優化投加點與投加方式等手段,改善混凝效果;進一步開展精準投加系統研究,運用礬花圖像識別技術和大數據分析等方法,推進藥劑投加智能化、自動化改造,亦可顯著降低混凝劑投加量。X水廠采用聚合氯化鋁(PAC)作為混凝劑,年均混凝劑投加量相比周邊其他水廠明顯偏高。通過分析發現:崗位管理問題以及設備缺陷,導致藥劑投加誤差較大。該廠通過精細化管理,開展相關試驗,挖掘加藥潛力,并采取加藥自動化以及排泥自動化,將混凝劑投加量逐步降低,平均藥耗由42.2 mg/L降至23.5 mg/L,降低約44.3%。

(3)優化生產調度,實現高效運行

通過合理調控清水池、調節池等液位,保持水廠生產工藝負荷穩定,減少開停泵次數,選擇合理的配泵方案,使水泵在高效區運行,也可以取得較好的節能效果。如無錫市X水廠,通過試驗尋找較低電耗下的最優運行頻率區間及最優水池液位區間,充分利用調節池和清水池的調節容積,高峰補水、低峰蓄水,保證水廠增壓泵房和取水泵房出水量平穩,盡量使水泵在高效點附近運行,一年節電約38萬 kW·h。

(4)優化排泥運行,控制自用水耗

水廠自用水耗主要在砂濾池反沖洗和沉淀池排水過程。通過濾池自控改造,根據不同時間、不同水質和濾池運行工況,合理設置濾池運行周期、沖洗時間、沖洗強度,在提高濾池沖洗效果的同時,相應減少沖洗水耗。對于沉淀池,優化排泥周期,加強泥漿濃度控制,進行自動化改造,可有效節水。特別是對平流沉淀池,通過增加PLC自動控制、排泥管電動閥,安裝污泥濃度計,根據污泥濃度,優化排泥車運行路徑并跟蹤其運行狀況,控制不同的步長和循環次數,增加重泥區排泥,減少中后段少泥區排泥頻次,可以顯著提高排泥效率,“多排泥,少排水”,同時相應降低了排泥水提升輸送的電耗,有效降低后續尾水處理負荷。

(5)提高自控水平,提升生產效率

以水廠少人/無人化值守及全廠統籌管理為路徑,降低人力成本、提高生產效率是現代化水廠發展的目標之一。通過自動化設備的升級和改造,實現主要過程的遠程控制,逐步達成水泵機組一鍵啟停、智能化配泵、加藥系統自動投加、排泥車自動運行、數據處理升級、智能巡檢等,強化水質安全、空間安全管理,在保障生產穩定、安全的基礎上,減少人力、物力投入。

3.2 構建綠色循環

隨著“循環”概念深入人心,如何充分使用、有效回用水廠自身資源引起了廣泛思考。濾池反沖洗水可直接回用;沉淀池排泥水收集處理后,上清液可回用至原水,或用作河道生態補水、園林景觀用水及部分工業用水;臭氧發生設備冷卻水可直接回用。這些循環利用舉措在一定程度上實現了水廠水資源的“內外雙循環”。

水廠生產的另一類可回用資源是污泥。自來水廠污泥有機質含量較低,可以考慮干化后填埋或制磚,作為建材利用。韋杰文等[17]提出,對于高鋁含量的水廠污泥,可以配制屋頂綠化基質,輔助“海綿城市”建設。并已有研發團隊研究掌握了“利用污泥制備綠色負碳包裝材料及產品”的全消納、高附加值、節約碳匯資源的無廢負碳應用技術成果,實現資源節約和生態環境保護。

3.3 踐行綠色辦公理念

加強辦公區域用電管理,減少辦公設備電耗和待機能耗,及時關閉電源,杜絕長明燈、無人燈;嚴格規定、合理設置空調溫度,減少辦公過程中的碳排放;推行無紙化辦公或少用紙辦公,減少紙張消耗;倡導節約水資源,用水時控制水流,用水完畢及時關閉水龍頭,節約每一滴水。

4 綠色改造期

4.1 綠色能源的使用

雙碳背景下綠色升級改造離不開綠色能源技術的使用。對于場地空間大、光照條件好的水廠,可充分利用優勢,開發光伏發電項目,實現電能自產自用、余電并網。此外,水處理行業也應加強對“水能”的利用嘗試,例如建設水源熱泵空調,冬季充分利用水中存熱,夏季通過循環水冷降溫;也有企業研究利用構筑物間的水跌落勢能發電。對于風力資源較為豐富的地區,也可以考慮建設風力發電設施,但對臨近構筑物的安全影響需要評估。以無錫X水廠為例(圖3),其利用5個清水池頂部空間,建設一座分布式光伏電站,總面積約為4.4萬m2,裝機容量為4.6 MW。光伏電站采用“自發自用、余電上網”的模式,設計壽命為25年。每年可發電500萬kW·h,投資回收期約為9年。

圖3 無錫市X水廠光伏發電項目Fig.3 Photovoltaic Power Generation Project in WTP X in Wuxi City

4.2 綠色管理體系建設

在“碳資產”時代來臨之際,以“碳排放量”的變化來評價供水企業改造、建設、生產、運營等行為的“含綠量”,能夠有效避免在實現綠色水廠過程中的無序、低效行為。水廠構建碳排放綠色管理體系可以包括以下幾項內容:①確定邊界條件,并對排放源及其種類進行識別;②選擇核算方法;③選擇因子,確定統計的排放源種類;④收集與篩選相關數據;⑤計算與匯總排放量;⑥評價與控制。最終目的是通過單元(如按組織、項目或區域)、類別(如生產原料類、設備類)、階段(或時間)整理,統計碳排放量,對綠色行為產生的碳增或碳減進行評價,從而制定合理的減排指標,推動節能減排工作[18]。

5 智慧升級期

《城鎮水務2035年行業發展規劃綱要》提出“到2035年,基本建成安全、便民、高效、綠色、經濟、智慧的現代化城鎮水務體系”。加之“數字經濟”浪潮興起,“數字水務”“智慧水務”概念已成為當前水務行業研究與探索建設的熱點。

智慧水務的協同運作、精確處理和科學預判有利于實現生產管理精細化、高效化、便捷化,智慧水務建設的使命和應有成效之一是實現水處理生產的綠色可持續,并且應當體現在城市自來水廠設計、建設、生產、運營等多方面。一是利用“新基建”中的BIM技術、3D打印技術、AI、5G、云計算等先進工業信息工具優化設計方案和施工方案,促進“人、材、機”的高效使用,降低建設成本,同時搭建智慧建設管理平臺,控制施工期間的非綠色行為發生。二是構建實時監測、動態調整的智慧生產系統,如時間、空間一體化的水源監控體系,隨水質、流量要素變化精準控制的智能生產管理方案,以物聯網為基礎的工藝動態監控和能源管理模塊,實現生產力高度協同、生產資料高效利用,能源資源最少消耗[19-20]。三是以海量數據和算法為基礎,搭建精準預測模型助力智慧運營,實現諸如多因素融合的日用水量預測、低碳實時調度等功能,指導出廠水量調度和壓力調節[21-22]。

6 結語

自來水廠是城市建設的重要基礎設施,是支撐是社會發展和人民生活的重要保障。在規劃、設計、建設、運營及升級改造的全生命周期各階段都應貫徹落實綠色發展的理念,貫穿使用綠色、智能新技術,因地制宜、因勢利導、合理建設、精細管理,努力將城市水廠打造為高效低碳、綠色可持續的城市新基建,實現項目與周邊環境的和諧共生。

(1)注重前期規劃設計,合理選擇水源、守住水源安全底線,充分做好水廠建設規劃,優化工藝設置與廠區設計,為城市自來水廠建設、運營增添“綠色”底色。

(2)貫徹綠色建筑理念,從用材、施工、管理各個方面推動城市自來水廠建設過程綠色、低碳。

(3)多維度開展節能降耗,通過設備更新改造、精細化管理、優化生產調度、自動化改造等方式,實現水廠生產運營提質增效,同時提高資源利用率,實現生產過程“高效用,低排放”。

(4)創新思路,大膽嘗試使用綠色新能源,推進智慧化升級,獲取“新技術”帶來的綠色價值。