農村庭院降雨徑流污染特征及生態凈化效能

張 勇,楊忠蓮,劉 晉,張小玲,3,朱光燦,*

(1.東南大學能源與環境學院,江蘇南京 210096;2.無錫市政設計研究院有限公司,江蘇無錫 214072;3.中機國際工程設計研究院華東分院,江蘇南京 210023)

農村降雨徑流攜帶有大量污染物,污染負荷占總污染負荷的比重呈現逐年增長的趨勢[1-2]。以太湖流域為例,2017年農村生活源、農田徑流源輸出的CODCr、氨氮、TN和TP分別占外部污染總量的23%、38%、40%和38%[3]。隨著農村污水收集管網系統和處理設施逐步完善,點源污染得到初步有效治理,降雨徑流所導致的面源污染已然成為農村水環境問題的主要貢獻者[4]。農村下墊面性質、生活生產方式、污水收集處理等情況特殊,因此,相較于城市,農村降雨徑流污染特征往往更具有不可預測性和復雜性[5]。掌握農村降雨徑流的水質特征和變化規律,控制徑流污染,對改善農村水環境質量、建設生態宜居美麗鄉村具有重要意義。

不同地區農村降雨徑流污染負荷差異較大。Lang等[6]調查分析了江蘇典型村鎮21場降雨事件下徑流中氮、磷濃度,發現溶解性氮和磷的事件平均質量濃度(event mean concentration,EMC)分別為6.20 mg/L和0.23 mg/L。羅專溪等[7]對丘陵區農村集鎮的降雨徑流污染物進行分析,發現TN、TP、CODCr、SS的EMC均值分別為25.52、3.63、714、2 396 mg/L。李青云[8]研究了北京兩個典型村鎮的10次集中降雨事件,發現地表降雨徑流初期沖刷效應明顯,占總徑流量僅30%的初期徑流中SS、CODCr、TN、TP占總污染環境負荷的比例可以高達40%~50%。Sansalone等[9]通過研究5次降雨事件中道路徑流污染特征,發現Zn、Cd和Cu主要以溶解形式存在,而Pb、Fe和Al主要以顆粒結合形式存在,且整場降雨80%的污染負荷主要集中在初期20%徑流中。降雨徑流的污染程度受降雨事件和下墊面類型影響較大[10-11],大氣污染狀況、降雨特征、屋面材料、屋頂形式等因素對屋面徑流水質均有較大影響[12]。胡明等[13]研究揭示了TP、氨氮、CODCr和TN均在初期降雨過程中濃度較大,且雨強、降雨量和雨前干期長度等與排水口中的污染負荷指標具有一定的相關性;F?rster[14]比較了5種不同屋面材料對降雨徑流污染的影響,發現顆粒態金屬物質濃度初期沖刷在大部分降雨事件下表現明顯;Gnecco等[15]發現大部分降雨事件下均存在SS等顆粒污染物的初期沖刷現象,其程度與降雨時間、降雨強度、降雨量及前期晴天數等影響因素有一定的關系。

目前,國內外關于農村降雨徑流的研究主要集中于單一下墊面或單場降雨事件,對不同下墊面、不同降雨事件徑流污染規律及差異的關注較少,同時也缺乏對農村降雨徑流污染控制技術的研究[16]。雨水滯留池是一項低影響開發(low impact develop-ment,LID)的雨洪控制與雨水利用技術[17],因其在處理徑流方面的生物生態作用越來越受到重視,已被廣泛運用于解決城市洪水和雨水徑流污染[18]。作為一種低能耗的處理技術,雨水滯留池符合農村污水治理“因地制宜”的原則,具備低運行成本和高處理效能的特點,在控制農村降雨徑流帶來的面源污染研究中具有極大應用潛力[19]。

本文以南京高淳區固城鎮蔣山村農家庭院為研究對象,監測不同下墊面在不同降雨事件時地面徑流水質,分析其隨徑流時間變化的規律,并構建雨水滯留池,考察其對徑流的生態凈化效果,以期為農村降雨徑流污染控制提供支撐。

1 研究內容及方法

1.1 降雨初期徑流污染特征研究

(1)采樣點布設

蔣山村位于南京市高淳區南端,西接固城湖,東至123省道,北鄰盛前村,全村總人口為3 100人,年平均降雨量為1 106.5 mm,年平均溫度為15.9 ℃,村落結構布局及研究區域如圖1所示。該村庭院地面多為水泥地,硬化率大于90%,庭院外設有排水明渠,房屋側面設雨落管接通溝渠,降雨徑流入滲地下或排入受納水體。在3月12日、5月23日和6月5日發生降雨時,采用YM-21型雨量計測定3場降雨事件的小時降雨量和累計降雨量,同時記錄降雨歷時及降雨參數,采集4種下墊面(菜地、道路、屋面和庭院地表)的徑流水樣,采樣點分別位于雨落管口、庭院地表排水管口、道路雨水聚集口和菜地排水溝(圖2)。同時監測天然雨水水質,為避免人為干擾,采樣點設在庭院最高建筑物屋頂。使用500 mL聚乙烯瓶人工采集設有雨落管或排水立管的屋面和庭院地表徑流,8000 D型水質自動采樣器(聚創環保有限公司,青島,內配1 L聚乙烯瓶)采集道路及菜地徑流。

圖1 蔣山村結構布局Fig.1 Structural Layout of Jiangshan Village

圖2 采樣點布設Fig.2 Sampling Points Layout

(2)采樣頻次

①天然雨水水樣:單場降雨集中采集。②徑流水樣:歷時超過1 h的降雨事件,在徑流開始的前30 min每5 min采樣一次,之后每10~20 min(依照雨勢調整)采樣一次,直至徑流量明顯減小;不足1 h的,從降雨發生至徑流結束(或徑流顯著減小)每5 min 采樣一次。單次降雨事件有效水樣不少于6個。

1.2 雨水滯留池凈化初期降雨徑流試驗

(1)試驗裝置

試驗裝置由配水桶、進水蠕動泵和雨水滯留池組成,雨水滯留池(圖3)為硬聚氯乙烯結構,規格為2.0 m×0.4 m×1.1 m。由上至下的基質配置:厚為0.05 m的樹皮層;厚為0.15 m的覆土,粒徑為5~15 mm;厚為0.2 m的礫石,粒徑為5~15 mm;厚為0.15 m的破碎加氣混凝土砌塊(以下簡稱“加氣塊”),粒徑為5~15 mm;厚為0.2 m的加氣塊,粒徑為20~40 mm;厚為0.25 m的礫石,粒徑為40~50 mm;種植蔣山村常見具備凈化能力的景觀植物為美人蕉16株、鳶尾24株和梔子花12株。

圖3 雨水滯留池剖面結構及采樣點示意圖Fig.3 Schematic Diagram of Section Structure and Sampling Point of Rainwater Retention Pond

(2)試驗用水與試驗方法

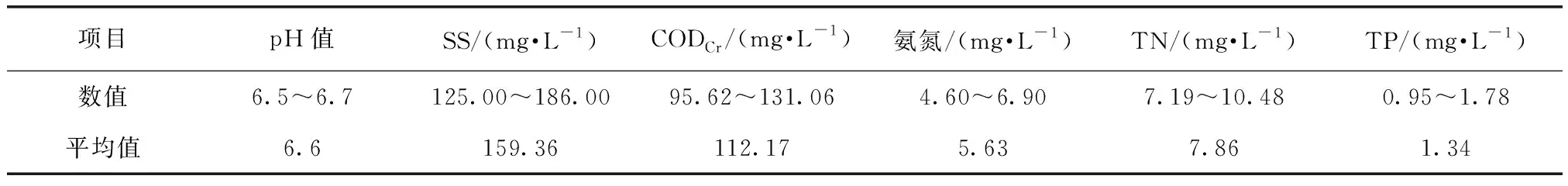

通過向自來水中添加葡萄糖、KH2PO4、NH4Cl和道路揚塵配制試驗用水模擬初期降雨徑流,水質如表1所示。滯留池下向流連續進水,控制水深為0.55 m,分別在進水口、加氣塊中間層(距池底0.45 m)、出水口(距池底0.55 m)設置1#、2#、3#取樣口。在滯留池以0.18 m3/(m2·d)的負荷運行2個月后,考察0.18、0.27、0.54 m3/(m2·d)3種水力負荷對滯留池凈化徑流污染的影響。調整水力負荷運行一周后再取樣檢測,每個水力負荷下監測3次,每次間隔時間2 d。

表1 不同水力負荷試驗用水水質Tab.1 Water Quality Used in Simulation Experiment

1.3 水質分析方法

水樣采集后冷藏保存(0~4 ℃),送回實驗室后24 h內完成指標測定。分析指標包括CODCr、SS、TN、TP和氨氮(以N計),測定方法均為國家標準方法,采用Origin 2018軟件對測定結果進行數據處理和圖形繪制。

2 結果與討論

2.1 降雨結果

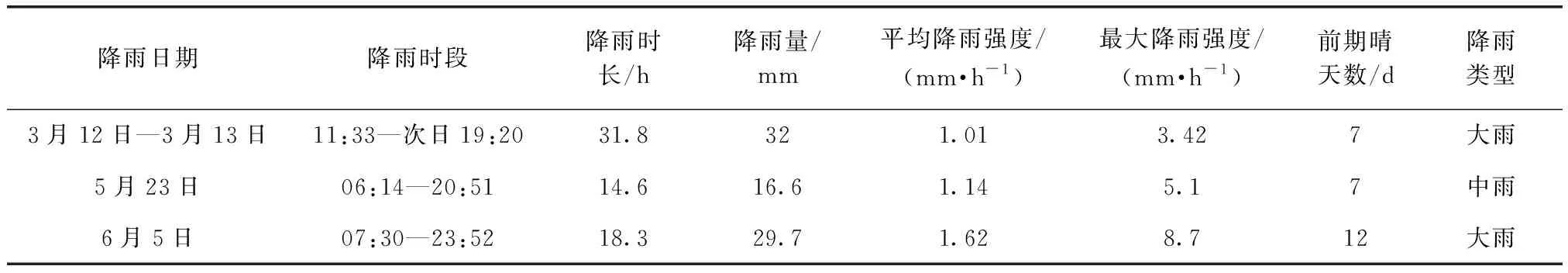

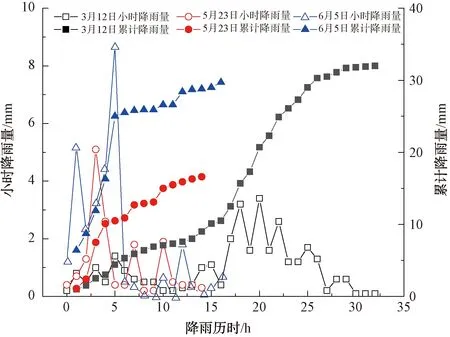

降雨事件相關參數如表2所示,小時降雨量和累計降雨量隨降雨歷時變化如圖4所示。5月23日和6月5日降雨事件前期雨強、最大雨強和累計降雨量均高于3月12日降雨事件,且三者中6月5日降雨事件前期晴天數長達12 d,多于其余兩場降雨事件。

表2 降雨事件相關參數Tab.2 Parameters Related to Rainfall Events

圖4 3場降雨事件小時降雨量及累計降雨量隨降雨歷時變化Fig.4 Hourly Rainfall and Cumulative Rainfall Varied with the Duration of Rainfall

2.2 天然雨水水質

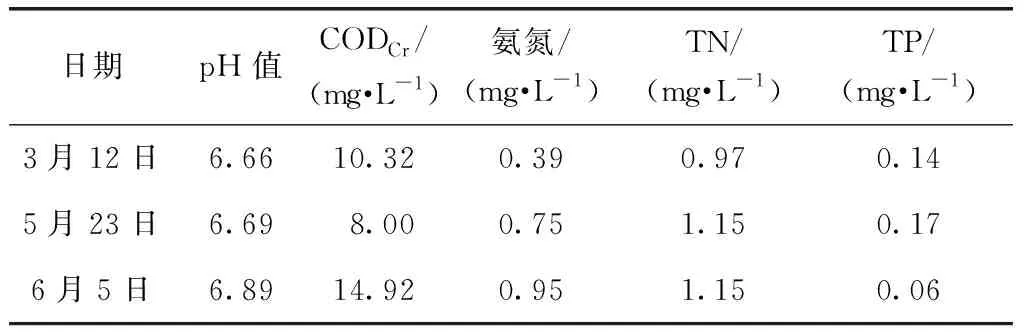

天然雨水會淋溶空氣中污染物并攜帶進入徑流,因此,需關注降雨的背景污染物濃度值。由表3可知,3次降雨雨水水質與降雨量、降雨歷時、降雨之前的晴天數沒有顯著相關性,各水質指標之間也沒有相關性。雨水呈弱酸性,原因可能為空氣中酸性氣態污染物的溶入。3次降雨雨水中CODCr最高質量濃度為14.92 mg/L,達到《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002)I類標準,氨氮和TP達到Ⅲ類標準,TN最高質量濃度為1.15 mg/L,達到Ⅳ類標準,而SS未檢出。本試驗中天然雨水污染物含量低,不是主要控制對象。

表3 天然雨水水質Tab.3 Natural Rainwater Quality

2.3 降雨徑流水質

4種下墊面徑流水質如圖5所示。

屋面、庭院和道路由于是硬質表面,開始降雨即形成徑流[20],而菜地由于初期雨水的下滲,降雨發生10 min后才開始形成徑流[21]。屋面和庭院地表徑流初期沖刷作用顯著,各污染物指標最高濃度出現在降雨持續時間的前10 min,其中TP、氨氮、SS和CODCr濃度在降雨約1 h后基本達到低穩定值。村內道路車流量小,地表殘留污染物很快被沖刷干凈,因此,TN、氨氮、TP和CODCr初期沖刷效應在道路徑流中表現得較為顯著,這與高斌等[11]研究結論一致。各污染物指標濃度峰值均出現在降雨開始的前30 min,同時降雨發生約1 h后各污染物濃度也基本達到穩定值,污染負荷主要集中于降雨發生的前0.5~1.0 h。相較其他3種下墊面,菜地由于土壤中的有機物、氮、磷持續釋放,導致降雨初期徑流污染物濃度變化不明顯;而由于沖刷效應,SS在降雨發生后20~40 min達到最大,而后逐漸下降。作為污染程度最高的菜地,徑流各污染物濃度在6月5日要明顯高于其余兩場降雨事件,這是因為一方面該場降雨事件前期晴天數要多于后兩者,更長的晴天數會積累更多的下墊面污染物,另一方面其前期降雨強度更大,有利于沖刷效應。屋面、庭院和道路則由于本身殘留污染物有限,因此,不同降雨事件間水質差異表現不明顯。另外,3月12日庭院地表徑流中的TN、TP、氨氮及SS濃度均顯著高于另外兩場降雨,這是由于附近村民在該場降雨事件發生當日曾在采樣地面傾倒垃圾,垃圾殘余物被雨水沖刷收集。前期雨強和前期晴天數對初期徑流水質影響較大,不同下墊面水質亦有一定差異,總體而言,屋面及道路徑流水質狀況優于庭院地表及菜地徑流,初期徑流中的氮、磷和SS為后續徑流控制主要研究污染物。

圖5 徑流水質隨降雨歷時的變化Fig.5 Variation of Runoff Water Quality with Rainfall Time

綜上,降雨徑流表現出較強的初期污染規律,且前期降雨越強,前期晴天數越多,降雨徑流初期沖刷強度越大。因此,在源頭采取生態措施對降雨初期徑流進行截流調蓄、處理凈化后再利用,是削減降雨面源污染的有效方案。

2.4 雨水滯留池凈化初期降雨徑流效果

不同進水水力負荷時雨水滯留池進出水水質、污染物的去除效果和沿程去除規律分別如表4和圖6所示。

表4表明,雨水滯留池在3種水力負荷條件下對各污染物均有較高的去除率,說明滯留池耐沖擊負荷能力較強,去除效果穩定高效。隨著進水水力負荷由0.18 m3/(m2·d)增大至0.27 m3/(m2·d),除SS外,所有污染物去除率均降低;進水水力負荷繼續增大至0.54 m3/(m2·d),TN、氨氮和TP的去除率均輕微上升,CODCr去除率仍持續降低。由圖6可知,各污染物在2#取樣口均已達到較低的濃度,說明污染物主要在雨水滯留池上層被去除。進一步分析,試驗期間裝置床體內部孔隙率大且試驗正式開始前進行預試驗,植物已生長成熟具備發達的根系,有利于污水中SS的吸附[15],大孔隙率也促進了SS等顆粒污染物的去除,因此,滯留池對SS始終保持著極高的去除率(>98%)。而溶解性有機物是一類易于被微生物利用的碳源,其降解去除主要依賴于系統內微生物群落的同化及異化作用[18-19],特別是好氧微生物的降解作用,是滯留池系統中去除有機物的最終手段[22]。進水水力負荷增大,導致水力停留時間降低,滯留池內有機物與系統內部的填充基質、植物根系及微生物接觸時間縮短,各種生化反應及物化反應均不能充分完成,不利于有機物尤其是氮、磷污染物的去除。本試驗配制進水中氨氮是氮素的主要組成部分,因此,TN和氨氮去除規律基本保持一致,而氨氮的去除途徑包括本身的揮發作用、植物生長的吸收和多孔基質的交換吸附、過濾、沉淀等作用以及滯留池中好、厭氧微生物的硝化、反硝化反應等[23]。隨著水力負荷增大,TN和氨氮去除率逐漸降低,一方面也是因為水力負荷增大不利于微生物作用,另一方面根據此前的研究,本試驗裝置所用加氣混凝土塊相較于普通礫石對氨氮和磷,具有更高的理論飽和吸附容量[24-25],即使水力負荷增大有可能導致基質中污染物的“釋放”,但仍然對氨氮的吸收做出不可忽視的貢獻,這也是導致TN和氨氮去除率即使在較大水力負荷條件下也能保持較高的重要原因,繼而也說明本試驗設置水力負荷尚未達到滯留池的耐負荷能力上限。磷的去除途徑包括植物吸收、物化作用等,研究[21,24-26]表明,基質作為雨水滯留池的重要組成部分,對磷的去除發揮著關鍵作用,加氣塊能在水中釋放Ca2+,堿性條件下與污水中的磷形成溶解度較小的羥基磷灰石并通過物化吸附過濾去除,且pH越高,加氣混凝土塊去除磷作用越強。試驗裝置內部呈堿性,沿程pH變化如圖6(f)所示,變化規律恰好與磷濃度相一致,即2#取樣口TP濃度略低于出水口TP濃度,符合此前的研究結論,表明將加氣塊運用到雨水滯留池中一樣有很好的除磷效果。

表4 不同水力負荷條件下雨水滯留池凈化效果Tab.4 Purification Efficiency of Rainwater Retention Pond under Different Hydraulic Loads

3 結論

(1)3場降雨事件中,天然雨水水質均良好,不是主要污染控制對象。

(2)南京市高淳區蔣山村4種下墊面徑流水質污染特征存在一定差異:屋面、庭院地表、道路徑流初期沖刷效應明顯,強度與初期雨強及前期晴天數有關,污染負荷主要集中在降雨發生的前0.5~1.0 h;菜地和庭院地表徑流污染程度較重,其中SS、TN和TP為徑流主要污染物。

(3)填充加氣混凝土塊的雨水滯留池受水力負荷影響較小,具有高效穩定的污染物去除效果,可有效應對大、小降雨事件,凈化農村初期徑流,緩解農村面源污染;沿程水質監測結果表明,污染物主要在滯留層上層被去除。