基于生態(tài)資源發(fā)展的高寒城市更新策略研究*

——以西藏自治區(qū)那曲市為例

文/中國城市建設研究院有限公司 張興輝 陳小杰 張 剛

0 引言

城市是一個復雜的“自然-社會”復合系統(tǒng),隨著城市化不斷發(fā)展,水體黑臭、熱島效應、藍綠空間萎縮、生境破壞等城市的生態(tài)問題凸顯,嚴重制約居民對高品質(zhì)生活的追求與城市可持續(xù)發(fā)展。城市生態(tài)資源已成為人居價值中不可或缺的組成部分,隨著我國空間發(fā)展由增量擴張進入存量更新時代,其作用愈發(fā)重要。生態(tài)資源不僅是城市更新重要的觸媒與基礎,更可能成為各方主體核心利益爭奪的關鍵。

從城市綠線、城市藍線到城市基本生態(tài)控制區(qū),城市生態(tài)資源管理隨著城市規(guī)劃建設管理的發(fā)展逐漸成熟。公園是城市生態(tài)資源的重要載體,公園城市建設是城市更新中生態(tài)資源發(fā)展的集中體現(xiàn),承載著重要生態(tài)功能的城市濱水區(qū)是城市更新的關注熱點,城市雙修、海綿城市等均為注重提升城市生態(tài)功能的城市更新形式。

高寒地區(qū)生態(tài)環(huán)境脆弱,經(jīng)濟基礎薄弱,各項建設對生態(tài)環(huán)境破壞的風險更大。城市內(nèi)的生態(tài)資源尤為稀缺,居民與生態(tài)環(huán)境的關系更多表現(xiàn)為對抗而非融合。居民對生態(tài)資源的需求更迫切,城市生態(tài)資源發(fā)展對于人居環(huán)境品質(zhì)提升的效果更顯著。城市更新過程中對生態(tài)資源考慮的角度亦不相同,研究高寒地區(qū)基于生態(tài)資源發(fā)展的城市更新策略可為相關城市提供參考。

1 城市更新中的生態(tài)資源發(fā)展

1.1 生態(tài)網(wǎng)絡優(yōu)化

生態(tài)網(wǎng)絡優(yōu)化是從生態(tài)系統(tǒng)的視角確定城市更新總體格局,明確城市更新重點區(qū)域,提出不同針對性更新策略的有效手段。分析城市生態(tài)資源類型,運用生態(tài)資源指標進行定量評估與評價。同時運用生態(tài)安全網(wǎng)絡格局模型,識別重要生態(tài)網(wǎng)絡“源”斑塊與重要連接路徑,分析生態(tài)網(wǎng)絡結構,在城市更新中落實重要斑塊的修復、重要路徑的疏通與網(wǎng)絡結構的整合。

1.2 城市公共綠色空間更新

以城市公園和城市濱水區(qū)為代表的城市公共綠色空間是城市更新關注的重點區(qū)域。生態(tài)功能是此類空間承載其他各項功能的基礎,公共衛(wèi)生、生態(tài)安全、文化審美、空間活力、社會公平是更新的復合目標。實踐中通常以理水、營林、柔湖、豐草等生態(tài)系統(tǒng)修復作為更新基礎,以承載歷史文化記憶、復合休憩娛樂健身科普等功能激發(fā)空間活力,以慢行系統(tǒng)、景觀視廊等設計手段提升空間品質(zhì)。

1.3 社區(qū)綠色微更新

社區(qū)綠色微更新注重綠化空間激活、立體增綠、海綿改造、節(jié)能環(huán)保配套改造等方面。綠化空間激活是社區(qū)綠色微更新中人居體驗提升感受最強烈的部分,景觀較好的綠化空間可將活動疏導至內(nèi)部更安全和安靜的場地,通過適當引入步道、健身設施、種植園地等,增加活動空間進深,荒蕪衰敗利用不足的空間可通過容納多樣化的活動激活。立體增綠主要針對空間有限的問題,采用垂直綠化和屋頂綠化增加綠化空間。海綿改造主要采用適當下沉的雨水花園、雨水廣場、環(huán)保透水材料鋪裝等。節(jié)能環(huán)保配套改造包括外墻保溫、LED燈具、太陽能燈具、太陽能光伏板、智能分類回收站等的應用。

1.4 綠色基礎設施驅(qū)動城市更新

綠色基礎設施驅(qū)動城市更新主要指由水系治理、綠道建設、基礎設施綠色化等為主要驅(qū)動的城市更新。綠色基礎設施建設對于激發(fā)城市活力,提高城市宜居性,尤其為盤活收縮城市廢棄和閑置資產(chǎn)提供絕佳機遇。綠色基礎設施驅(qū)動城市更新的主要訴求明確,各方主體認同度高,對人居環(huán)境提升作用顯著并將產(chǎn)生巨大的生態(tài)、社會、經(jīng)濟綜合效益。韓國清溪川、美國波士頓羅斯·肯尼迪綠道和紐約高線公園等均為成功的案例。

2 那曲城市更新概況

那曲市是我國海拔最高的地級市,城區(qū)海拔4450m。高寒缺氧,自然植被以草甸為主,樹木無法生長。常冬無夏,有明顯的干濕兩季。5—9月為雨季,植物生長全部集中在此季節(jié),干季則土壤凍結,牧草枯黃。夏季多冰雹內(nèi)澇,冬季多風災雪災,全年大風天在100d左右,人口亦呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性波動。

那曲市以高原牧業(yè)為主,地廣人稀,城鎮(zhèn)化率低。市區(qū)位于藏北高原的緩坡漫嶺之上,是青藏通道重要的交通服務節(jié)點。2020年,那曲市城區(qū)人口3萬人,城市建設用地21km2。2018年,城區(qū)開始進行以棚戶區(qū)改造為主的城市更新行動,目前已完成四期改造,正在實施第五期。

2.1 城市生態(tài)資源嚴重缺乏

那曲城區(qū)下墊面多為人工硬質(zhì)鋪裝和無法生長植被的裸地,水面、綠地等自然下墊面極少。城區(qū)有2條河流,次曲河沿老城區(qū)西邊流過,色尼河東西向橫穿老城區(qū),水面寬度不足10m,兩側多為硬質(zhì)界面。現(xiàn)狀僅有3處綠地,廣場全為硬質(zhì)鋪裝,無植被(見圖1)。夏季城區(qū)周圍草甸可提供生態(tài)休閑空間,冬季大風凜冽,水面封凍,休閑活動無法開展。生態(tài)休閑空間不足已成為那曲城區(qū)人居環(huán)境的嚴重短板,市政府明確將“擋住風,水繞城”作為城區(qū)空間建設的目標之一。

2.2 城市空間組織獨具特點

與一般內(nèi)地城市相比,那曲市區(qū)的經(jīng)濟職能相對較弱,教育、醫(yī)療、行政管理等公共服務職能更強,表現(xiàn)為一個個大院占據(jù)城市的大部分空間。空間利用粗放,各單位多以圍墻占據(jù)大量用地,院內(nèi)則建筑較少,因此院內(nèi)空間成為城市更新的重要對象,各單位也成為城市更新的重要主體。居住空間品質(zhì)低,房地產(chǎn)開發(fā)滯后,自建房規(guī)模大,在道路組織、市政設施、社區(qū)服務設施等方面均存在較大的提升需求。商業(yè)、休閑、文化、體育等公共空間嚴重不足,城市空間魅力特色缺失。

2.3 城市更新缺乏系統(tǒng)性

那曲市城市更新以棚戶區(qū)改造為主,多為建設風貌雷同的居住建筑,缺乏對城市公共空間的整體考慮,對整體風貌提升的作用有限。新建各項設施常選址于城市外圍的空閑地,缺乏系統(tǒng)性與空間更新思維,無法滿足社區(qū)生活圈服務半徑的需求。更新的總體思路與重點空間不明確,提出更新需求的規(guī)模壓力大,緊迫程度與更新策略尚未厘清,在政策資金趨緊的情況下缺乏突破口與實施抓手。

3 城市更新策略

那曲市生態(tài)環(huán)境極度脆弱,城區(qū)內(nèi)生態(tài)資源稀缺,不同季節(jié)的環(huán)境條件差異巨大。城市建設底子薄,空間組織與更新動力特殊,針對那曲獨特的現(xiàn)狀特征與面臨的主要問題,提出基于生態(tài)資源發(fā)展的城市更新策略。

3.1 保護優(yōu)先的系統(tǒng)更新思路

1)明確將城市更新作為城市空間發(fā)展的核心思路,控制城市盲目向外擴張,嚴格保護以次曲河為代表的城區(qū)與周邊生態(tài)保護紅線的城郊緩沖空間。系統(tǒng)梳理有更新需求的空間與有建設需求的設施,降低選址的盲目性。著重完善文化、體育等大中型公共設施與社區(qū)級服務設施,增加生態(tài)、商業(yè)、休閑等公共開放空間,提升城市品質(zhì)與魅力。

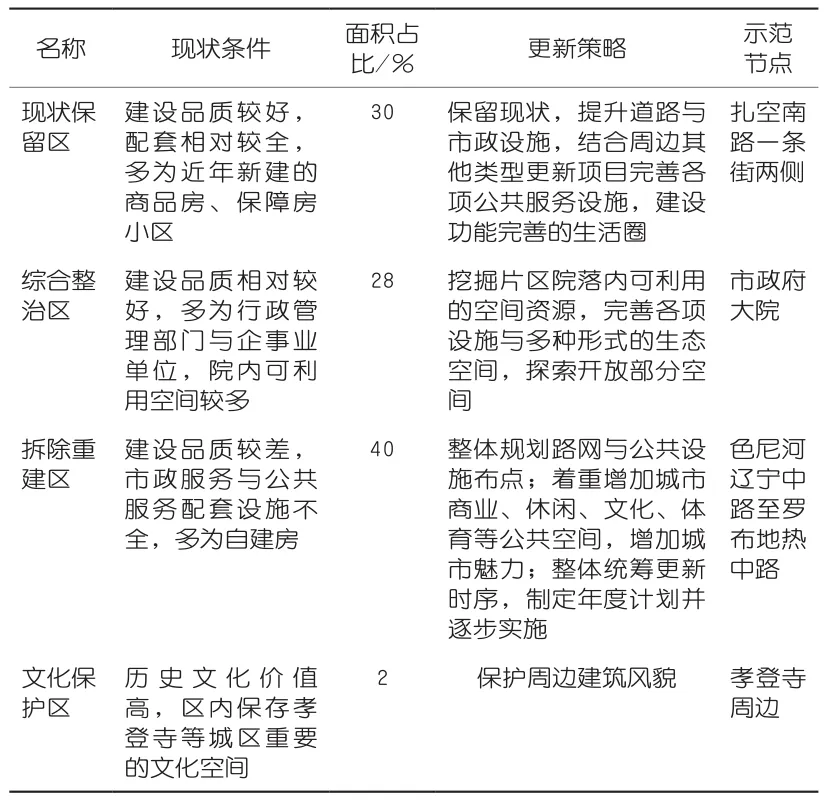

2)明確低影響更新理念,避免大面積拆除重建給脆弱的生態(tài)環(huán)境增壓。綜合考慮未來持續(xù)利用的可能性,將那曲城區(qū)分為現(xiàn)狀保留區(qū)、綜合整治區(qū)、拆除重建區(qū)與文化保護區(qū),如表1和圖2所示。將單位大院作為除自建房片區(qū)之外的另一更新重點,初步梳理自建房片區(qū)35hm2,企事業(yè)單位內(nèi)部空地20hm2,在單位大院探索有序開放部分空間。

表1 那曲市老城區(qū)更新分區(qū)

3.2 生態(tài)優(yōu)先的重點更新區(qū)域

1)以色尼河為那曲城市更新核心區(qū)域,建設色尼河文化休閑帶,驅(qū)動城市全面更新,如圖3所示。西接次曲河,建設復合行政、文化、商業(yè)等多種功能的城市核心區(qū),東連正在建設的城市濕地。色尼河遼寧中路以東結合棚戶區(qū)的拆除重建,河道兩側預留寬20~30m的生態(tài)廊道,遼寧中路以東加強沿河道路的停車管理,引導居民沿河開展休閑活動。

2)以風環(huán)境優(yōu)化為城市更新的重要目標。那曲市主導風向為西向與東北向,以片區(qū)西側與北側的迎風單位為重點更新空間,適當增加開發(fā)強度,為片區(qū)內(nèi)部營造宜風環(huán)境。建筑抗風面C/L形圍合布局,可更有效阻擋冷風侵襲,內(nèi)部可用行列式布局,應適當錯落以提高抗風能力(見圖4)。干道兩側大體量建筑應盡量減少迎風面以實現(xiàn)快速導風,色尼河沿線適當增加迎風擋風建筑以延長室外活動時長。開敞活動空間設置在風小的支路上,包圍在建筑圍合內(nèi)部或主導風向下風向,避免冷風灌入。

3.3 全季候的城市生態(tài)空間

針對那曲在冬季無自然植被的現(xiàn)狀,適當以人工干預的方式提供城市生態(tài)服務,構建“自然生態(tài)空間-生態(tài)連廊-陽光庭院”系統(tǒng),以全季候的生態(tài)空間提升城市宜居性。加強對現(xiàn)狀城市濕地與綠地的生態(tài)管護,提升生態(tài)系統(tǒng)功能,使之成為夏季主要的休閑空間。建設可根據(jù)氣候選擇對自然空間開啟或關閉的封閉廊道,廊道可抗風、保溫、保濕、增氧,可布置綠植作為春季與秋季主要的生態(tài)空間。充分利用現(xiàn)有庭院及新建建筑與現(xiàn)狀建筑形成的庭院空間建設陽光庭院,裝配人工加溫加濕加氧設備,在最寒冷的冬季也可供居民活動。以生態(tài)連廊連接自然生態(tài)空間與陽光庭院,增加鍋莊舞廣場、休閑茶座、室內(nèi)體育活動場地等,建設精品慢行系統(tǒng),將生態(tài)空間建設為城市會客廳。近期以那曲市黨政大院更新開展生態(tài)連廊試點,遠期可拓展至色尼河沿線及城市其他區(qū)域(見圖5)。

3.4 清潔能源示范

充分利用那曲光能、風能、地熱能等清潔能源,落實“新能源接續(xù)基地”定位,在城市更新中加強以太陽能發(fā)電為主,風能試點利用的新能源設施示范引導。在建筑屋頂、景觀廊道、停車場鋪設光伏板,試點利用生態(tài)濕地等架設小型垂直風力發(fā)電機。清潔能源可供給日常照明系統(tǒng)、供氧系統(tǒng)、生態(tài)連廊保溫加濕系統(tǒng)、智慧管理系統(tǒng)等,可配合適當儲能裝置,發(fā)電自用、余電上網(wǎng)、適當存儲,實現(xiàn)不同程度的能源自給。

那曲黨政大院更新中設光伏板10000m2,年發(fā)電量超過200萬kW·h,小型垂直發(fā)電機5~10臺,年發(fā)電量約1萬kW·h,極大減少院外用電。設光伏板自動清掃機器人、風光互補智慧路燈、智能發(fā)電運動健身器械,智能充電發(fā)熱座椅等清潔能源設施。

4 結語

高寒地區(qū)生態(tài)環(huán)境脆弱,城市生態(tài)空間稀缺,嚴重影響人居環(huán)境質(zhì)量,以生態(tài)資源發(fā)展驅(qū)動城市更新是一條行之有效的路徑。以那曲市為例,在系統(tǒng)性城市更新中貫徹低環(huán)境影響理念,以重點生態(tài)空間作為核心示范區(qū)域,適當增加人工干預以提供全季候的城市生態(tài)服務,著重緩解大風對城市居民生活的不良影響,加強清潔能源與綠色建筑支持,實現(xiàn)城市人居環(huán)境與空間魅力的提升。