呼和浩特市中心城區(qū)生活圈劃分研究

文/內(nèi)蒙古師范大學地理科學學院 閆澤龍 張秋亮

0 引言

城市人口增長、土地開發(fā)、過度建設使城市宜居度下降,原有城市空間布局已無法有效解決當前城市發(fā)展面臨的突出問題,住建部2018年發(fā)布GB 50180—2018《城市居住區(qū)規(guī)劃設計標準》(以下簡稱《標準》),提出15min生活圈、10min生活圈、5min生活圈[1]。生活圈的出現(xiàn)既能滿足現(xiàn)階段城市空間發(fā)展需求,又能滿足多元社會發(fā)展需求。

“生活圈”概念來源于日本,目前以日本及周邊國家的學者研究為主。我國學者對其也進行了研究,如孫德芳等[2]通過問卷調(diào)查對居民獲取公共服務設施所愿意付出的時距劃分4個生活圈,即初級生活圈、基礎生活圈、基本生活圈和日常生活圈。孫道勝等[3]通過對居民出行的實際需求劃分3個圈層,即滿足自給自足的生活圈、基礎設施為本社區(qū)提供服務的生活圈、共同享用的生活圈。柴彥威等[4-5]依據(jù)時間、空間及功能特征,將生活圈劃分為5個部分,即社區(qū)生活圈、基本生活圈、通勤生活圈、擴展生活圈、協(xié)同生活圈。

為促使生活圈理念在生活中運用,本文參考《標準》,利用POI數(shù)據(jù)及GIS技術等進行10min生活圈劃分,以探尋適應當前城市發(fā)展的劃分方式。

1 研究對象與研究方法

1.1 研究對象與范圍

《標準》對生活圈進行分類,15min生活圈與街道辦事處級別相似,5min生活圈與居委會級別相似,而10min生活圈沒有相應的行政管理級別[6]。10min生活圈內(nèi)的公共設施設置缺乏對應的投資和管理行政單位,在規(guī)劃、投資、建設和后期維護中易出現(xiàn)困難。

本文研究呼和浩特中心城區(qū)生活圈,以新城區(qū)、玉泉區(qū)、回民區(qū)、賽罕區(qū)4個轄區(qū)為主。研究區(qū)域邊界范圍北至北二環(huán)快速路,西至西二環(huán)快速路,南至南二環(huán)高架路和鄂爾多斯東街,東至科爾沁快速路。以道路為研究區(qū)域邊界,研究區(qū)域呈不規(guī)則長方形。

1.2 數(shù)據(jù)來源

本次研究采用的數(shù)據(jù)包括:開源地圖中獲取的2020年呼和浩特市區(qū)道路數(shù)據(jù);2019年呼和浩特市區(qū)POI數(shù)據(jù),篩選、去重后所得數(shù)據(jù)量為126044條;2018年天地網(wǎng)站獲取的街道辦事處行政區(qū)劃數(shù)據(jù);Worldpop人口空間統(tǒng)計中的“China Population 2019”格網(wǎng)數(shù)據(jù)。

1.3 研究方法

1.3.1 文獻研究

利用國內(nèi)外文獻資料,結合城市規(guī)劃學、人文地理學、行為地理學等相關理論內(nèi)容,探究呼和浩特市10min生活圈的劃分。

1.3.2 定量分析

使用定量分析方法,通過當?shù)鼐用窦俺青l(xiāng)建設實際情況調(diào)查,歸納呼和浩特市10min生活圈劃分方法,并提出解決策略。

1.3.3 GIS分析

利用GIS軟件的數(shù)據(jù)處理能力提取數(shù)據(jù),根據(jù)居民步行10min所覆蓋的面積,確定10min生活圈特征,并利用GIS平臺對生活圈進行劃分。具體方法如圖1所示。

1研究方法

2 研究區(qū)域概況與生活圈理念

2.1 研究區(qū)域概況

呼和浩特市地處內(nèi)蒙古自治區(qū)中部,東、北與烏蘭察布市相連,西與包頭市接壤,南與鄂爾多斯市及山西省相鄰。全市總面積1.72萬km2,其中建成區(qū)面積260.00km2,研究區(qū)面積約126.60km2。地形為陰山山脈前的沖洪積平原,平均海拔1050m,屬中溫帶干旱半干旱大陸性季風氣候。截至2019年底,呼和浩特市常住人口313.7萬,其中,城鎮(zhèn)人口221.0萬,鄉(xiāng)村人口92.7萬。常住人口城鎮(zhèn)化率為70.5%,較2018年提高0.6%。2019年全年GDP總量為27914600萬元,城市居民可支配收入為49397元,財政收入為2031169萬元。

2.2 生活圈理念

生活圈指根據(jù)城市居民的出行能力、設施需求頻率及其服務半徑、服務水平,劃分不同的居民日常生活空間,據(jù)此進行公共服務、公共資源(包括公共綠地等)配置。生活圈通常不具有明確的空間邊界,圈內(nèi)用地功能混合,包括與居住功能不直接相關的其他城市功能。從生活圈概念出發(fā),生活圈范圍的劃定是以家為基礎的居民日常生活空間范圍,即以居民每天從家出發(fā)、再回家的所有行為的空間可達范圍為基礎,城市居住區(qū)規(guī)劃需重視居民居住環(huán)境公共設施的配置問題,強調(diào)以人為本的城市設計方案。

3 10min生活圈劃分構建

3.1 劃分研究

生活圈在城市規(guī)劃應用中常處于理念指導地位,生活圈范圍的劃定是目前規(guī)劃的難點之一。本文依據(jù)《標準》提出10min生活圈構建,在充分考慮以家為中心的同時,需考慮滿足居民日常出行的基本需求。

從空間角度探究生活圈的劃分,以人的步行尺度為社區(qū)單元的空間劃分標準是較穩(wěn)定的布局原則[7]。以平均速度1m/s計算,10min生活圈大致的服務半徑為450~600m,研究區(qū)域面積約126.600km2,取10min生活圈服務范圍1.000km2和0.785km2計算,生活圈數(shù)量理論意義上可劃分為127和162個10min生活圈。考慮現(xiàn)實情況,劃分過程中去除沒有住宅區(qū)的生活圈區(qū)域,劃分出的生活圈個數(shù)較理論意義上偏少。

3.2 劃分方法

3.2.1 面積形狀

1)1.000km2相切圓形生活圈 以實際情況與保障居民空間范圍為原則,將獲取的2298個POI住宅區(qū)數(shù)據(jù)導入GIS軟件并進行分析,將面積約1.000km2的圓形作為生活圈的活動范圍。考慮到生活圈實際劃分的范圍大于研究區(qū)域范圍,部分生活圈與研究區(qū)域邊界存在小部分相交的情況,劃分出理論上具有意義的生活圈144個,利用住宅區(qū)在研究區(qū)域內(nèi)的分布,剔除未與住宅區(qū)相交的生活圈,得出具有意義的生活圈119個。

2)0.785km2相切圓形生活圈 取面積約0.785km2的圓形生活圈,劃分出理論意義上的生活圈181個,剔除未與住宅區(qū)相交的生活圈個數(shù),篩選出生活圈148個。

3)0.785km2相交圓形生活圈 避免劃分出的生活圈漏掉住宅區(qū),采取面積0.785km2的圓形生活圈相交方法,使各生活圈間相互聯(lián)通,劃分出理論意義上的生活圈365個,剔除未與住宅區(qū)相交的生活圈個數(shù),篩選出生活圈293個。

4)1.000km2六邊形生活圈 結合相關經(jīng)濟地理學中的中心地理論,在關于人類社會聚落結構的綜合性理論中,沃爾特·克里斯塔勒[8]提出六邊形結構單元。利用六邊形進行生活圈范圍劃分,部分生活圈與研究區(qū)域邊界存在小部分相交情況,以此劃分出理論生活圈156個,經(jīng)處理得到122個實際生活圈。

5)0.785km2六邊形生活圈 研究區(qū)域全部覆蓋劃分出理論生活圈195個,處理得到生活圈159個。由于面積縮小,0.785km2六邊形生活圈較1.000km2六邊形生活圈個數(shù)多。

3.2.2 人口密度與街道辦事處結合劃分

1)人口密度 以Worldpop人口空間統(tǒng)計中的“China Population 2019”格網(wǎng)數(shù)據(jù)為基礎,利用其高分辨率的人口分布地理空間數(shù)據(jù)進行分析。人口密度較大的生活區(qū)域可提供居民使用的設施數(shù)量、類型較多。反之,人口密度較小的生活區(qū)域可提供居民使用的設施數(shù)量、類型較少。

2)街道辦事處 通過對人口密度的分級,考慮到街道辦事處行政區(qū)的不規(guī)則性,結合生活圈服務范圍不大于1.2km2活動區(qū)間,街道辦事處行政區(qū)內(nèi)10min生活圈可通過街道或25000人口密度線為界線進行劃分。人口集中區(qū)域10min生活圈選取面積約0.785km2劃分最優(yōu);人口少的街道辦事處行政區(qū)內(nèi)選取約1.000km2劃分為佳。街道辦事處行政區(qū)面積小且人口集中的街道辦事處行政區(qū)可單獨劃分1個10min生活圈(如小召前街街道面積為1.080km2);街道辦事處行政區(qū)面積過小的區(qū)域可以和其他街道辦事處合并(如昭君路街道面積為0.004km2)。根據(jù)上述方法進行彈性劃分,得到159個10min生活圈,經(jīng)篩選得出具有實際意義的生活圈145個。

4 評估

4.1 評估指標選取

在指標選取方面,《標準》對10min生活圈設施配置提出較為明確的規(guī)定,選取餐飲設施、教育設施、購物設施、交通設施、金融設施、生活設施、休閑設施和醫(yī)療設施8類作為呼和浩特市10min生活圈的評估指標,POI總數(shù)共計50491個,如表1所示。

表1 10min生活圈配套設施 個

4.2 評估方法

《標準》是本次評估的重要參考,以10min生活圈相應的配套設施為參照,生活圈內(nèi)包含幼兒園、便利店、電信營業(yè)廳等設施配置,基于POI數(shù)據(jù)對10min生活圈內(nèi)各類公共設施的覆蓋率進行測度。

4.3 計算結果

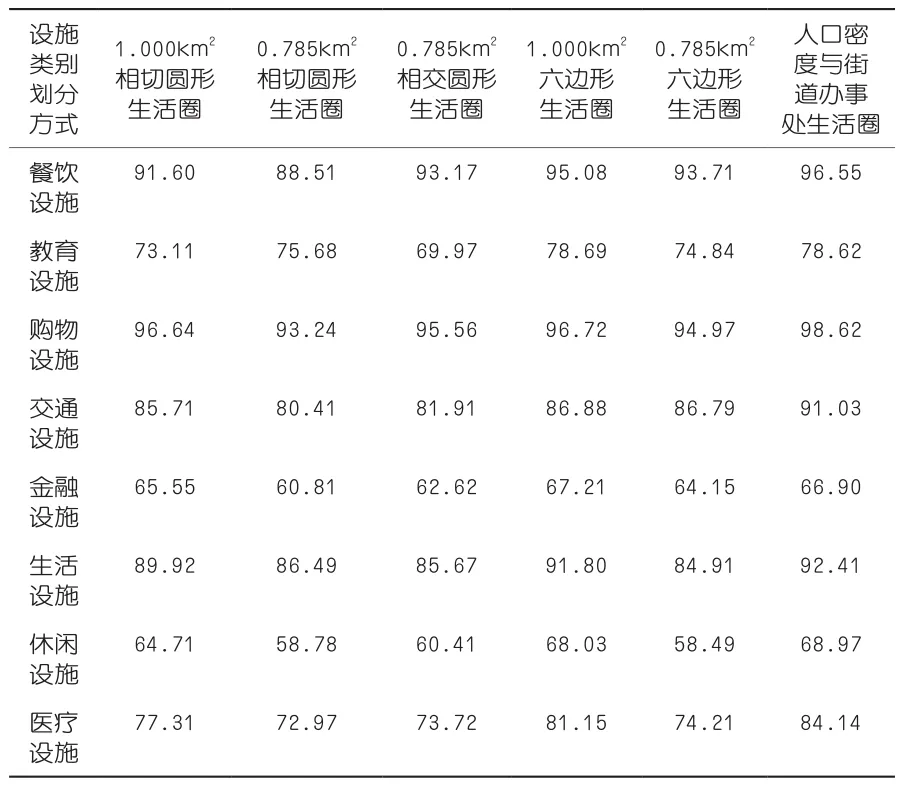

對所劃分的生活圈內(nèi)設施進行測度,在ArcGIS中對所劃分的生活圈與研究區(qū)域內(nèi)的所需POI數(shù)據(jù)取交集,依次與各類設施進行相交取覆蓋率計算,最后統(tǒng)計劃分的10min生活圈各類設施覆蓋率,如表2所示。

表2 10min生活圈劃分方式覆蓋率統(tǒng)計 %

可見,各類設施平均覆蓋率由大到小的排序依次為:購物設施、餐飲設施、生活設施、交通設施、醫(yī)療設施、教育設施、金融設施、休閑設施。可見,未來城市建設中需注重金融設施、休閑設施在10min生活圈中的建設。

6種劃分方式中綜合各類公共設施平均覆蓋率大小排序依次為:人口密度與街道辦事處生活圈、1.000km2六邊形生活圈、1.000km2相切圓形生活圈、0.785km2六邊形生活圈、0.785km2相交圓形生活圈、0.785km2相切圓形生活圈。根據(jù)劃分方式不同得出各類公共服務設施配置情況,可知人口與街道辦事處生活圈的覆蓋率最高,也是6種劃分方式中的最佳選擇。

通過劃分的10min生活圈與街道辦事處和居委會空間分布對比,面積形狀劃分的生活圈之間連通性更強,數(shù)量趨于街道辦事處和居委會之間。人口密度結合街道辦事處行政區(qū)劃分的方法細化了管理面積,無論是在數(shù)量還是管理上均更突出。

5 結語

本研究基于《標準》中的生活圈概念探究劃分方式,運用不同大小、形狀的圖形及人口密度與街道辦事處行政區(qū)相結合的劃分方式,對比各類生活圈之間的關系,研究結果如下。

1)形狀相同的10min生活圈之間區(qū)別較小,差異性體現(xiàn)在公共設施平均覆蓋率占比方面;在形狀不同的10min生活圈中,面積較大的六邊形生活圈覆蓋率最高。在面積相同的情況下,六邊形較圓形生活圈的連接性更強、個體間更獨立;在面積不同的情況下,面積越大越占優(yōu)勢。

2)相切圓形生活圈的設計并不完美,同等面積下所體現(xiàn)的優(yōu)勢在于空間連通性較好,但六邊形生活圈在空間利用上更占優(yōu)勢。

3)人口密度與行政區(qū)面積相結合的劃分方式可結合原有城市行政區(qū)及設施基礎進行劃分,根據(jù)居民日常所需的公共設施進行合理規(guī)劃,相較于面積形狀劃分所需的成本更小,在城市規(guī)劃中的現(xiàn)實意義與可實施性更強。

通過研究不同劃分方法,找出適合呼和浩特市的10min生活圈劃分方法,將其廣泛服務于城市空間規(guī)劃、服務設施配置、居住環(huán)境研究等,為城市建設提供參考。