蜀道(廣元段)沿線傳統村落景觀特征與保護研究*

賴昱宏,袁 園

(四川師范大學美術學院,四川 成都 610101)

0 引言

近年,蜀道(廣元段)沿線有多個村落被列入傳統村落保護名錄,同時國家《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》提出,保護利用鄉村傳統文化,重塑鄉村文化生態,傳統村落發展受到前所未有的重視。因此立足于對蜀道(廣元段)沿線傳統村落景觀特征的研究,探索蜀道文化與村落景觀的聯系,為村落內在特質的深度挖掘和表達提供一條有效途徑,為傳統村落進一步保護提供基礎。

1 相關概念

蜀道是指古代長安通往蜀地的道路,連接漢中盆地和四川盆地。2 000多年來,古蜀道的主要組成可歸結為上述的“北四南三”7條道路。蜀道(廣元段)沿線主要指以劍閣古城為中心,向周邊擴散的區域,是金牛古道中的一小部分。該段位于川陜交界之地,地勢險峻,經濟相對落后。在久遠的歷史長河中,關中通往蜀地的交通要道上多種文化交融,匯聚了政治、經濟、軍事等文化內涵,成為最為繁忙的文化和經濟線路,是一條聯絡人地關系的文化之路,沿線村落受蜀道文化影響形成特殊的文化景觀。

所謂傳統村落又稱古村落,擁有豐富的文化與自然資源,表現一種空間記憶,不可再生,體現村落的傳統文化、建筑藝術和村鎮空間格局。這里的蜀道(廣元段)沿線傳統村落,是受驛站、自然環境、交通樞紐等因素影響,長期逐步形成有一定歷史信息和文化景觀的村落。其沿線的村落民居建筑、構造物、道路等方面有鮮明的特征,是有獨特文化內涵的古村落。

2 傳統村落概況

2.1 村落分布

此次考察云臺村、石板村、牛頭村3個村落,其均分布于金牛道沿線上(見圖1),北起石板村,南到云臺村,受蜀道上多元文化影響,形成特殊風貌的古街、古村落。

圖1 傳統村落分布

云臺村隸屬于四川省廣元市昭化區大朝鄉,古稱“大朝驛”,是古人出川入蜀國必經之地,在秦漢時就建有驛站,被稱為“達摩戍驛站”,明朝時期設為川陜驛道的重要駐站,到清朝則屬昭化縣清和(里)鄉,并在此駐衛戍兵馬,后將其所屬行政區域劃歸昭化鎮管轄。所處區域懸崖陡壁、群山環抱,距劍門關15km,距昭化古城20km。2019年6月6日,被列入第五批中國傳統村落名錄。

牛頭村也屬大朝鄉,距云臺村4km,地處牛頭山山脈,屬劍門山脈分支,現存諸多林地資源,村內有水塘溝渠等水體。村落東邊是朝陽鄉,北邊是昭化鎮,西邊是利州區,南邊是劍閣縣,如今是連接2個景區之間的重要節點。古蜀金牛道在牛頭村境內有3.6km長,古時劍門關的前哨關口天雄關(古稱葭萌關)在此地。

石板村位于朝天區麻柳鄉西北方,村內山巒錯落、溝壑縱橫,蜀道上的白羊古棧道穿境而過。村落起源于1914年,該處屬交通要道,過往人群較多,為聚集人氣用近百米長的石板鋪成街道,但趕集逗留買賣物品的人少,市場未興起,最終形成了石板村。村落內建筑形式多樣,2013年被列入中國傳統村落名錄。

2.2 地域背景

本次調研的3個村落位于山地向盆地過渡地帶。主要沿高山峽谷穿行,地形地貌復雜多變。地處亞熱帶濕潤季風氣候區,四季分明,氣候宜人,冬暖夏涼。

受地勢環境及蜀道線路影響,村落多選址于海拔高、氣溫低的山頂或山腰,為山地風貌景觀。村落周邊峰巒疊嶂,雄奇險峻,風光峻麗。民居建筑多背靠青山,筑于緩坡地帶或谷地,順著道路分布,滿足人們的日常生活所需。

3 景觀要素

3.1 本體景觀

3.1.1 民居建筑

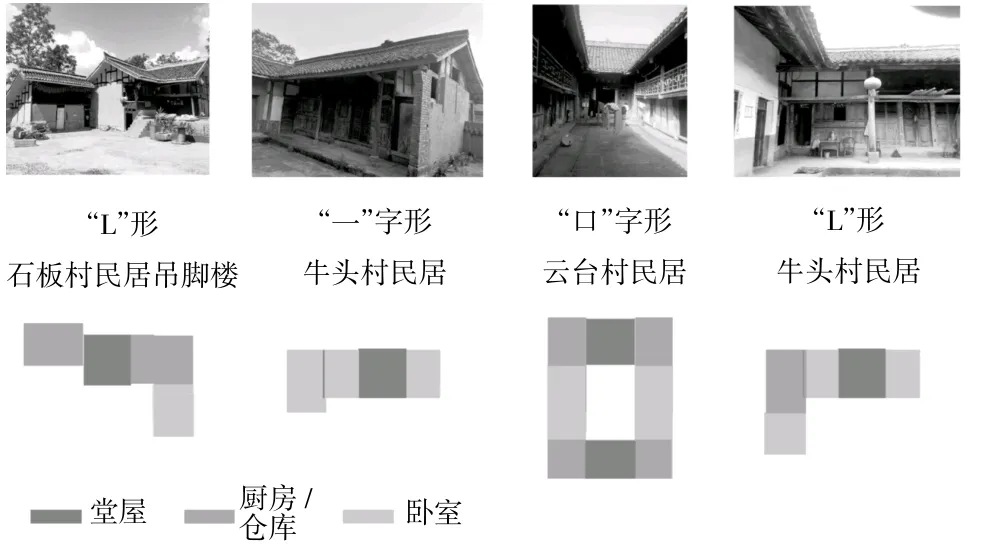

山地向盆地過渡地帶,多是高山峽谷,地形復雜,村落民居常依山就勢。受蜀道線路上外部文化的影響,民居傳統、古樸、悠久,空間布局形式呈現多樣化(見圖2)。平面形式多“一”字形、“L”形、“U”形以及合院式,設有堂屋、廚房、臥室、倉庫等空間,堂屋是禮儀空間,也是接待客人的地方,決定了整個建筑的朝向,常用于尊祖敬神、祭天拜地、禳鬼避兇。臥室常設置于堂屋兩側,民居2層低矮的閣樓或旁屋被用作倉庫,衛生間與牲口房設置在附屬房屋內。

圖2 民居空間布局形式

歷史中蜀道上的文化交流也影響民居建筑的發展,使當地形成混合多樣的民居建筑。民居建筑都有川北民居特點,但村落之間又有些細微差異,建筑結構隨地勢變化,山屋共融,開合隨意,空間緊湊,沿街民居布局受驛道線路影響,沒有固定模式。

3.1.2 街巷

在3個村落中僅有云臺村保留了長約300m的老街,古時該地設置了官辦驛站,滿足軍隊、商旅、文人、官員在蜀道通行時的吃飯或換馬休息之用,官辦驛站的周邊形成各類店鋪,逐漸演變成1條老街集市。如今街巷青石板鋪地,寬約4m,街巷兩旁是商業混合型建筑,建筑之間銜接緊湊,多為川北仿古建筑,同時遺存部分傳統古建筑。老街巷隨山體坡道向下蜿蜒,原古驛道由老街中間穿過,街道兩側建筑依山而建,以明清時期穿斗結構構成,為1~2層建筑,部分為前店后院式,形成錯落有致的街道景觀。

3.1.3 道路

受地形地貌影響,蜀道線路形成特定的形態及走向,古時蜀道沿村落穿行而過,供人、馬通行。由于現代交通技術發展,蜀道在歷史中慢慢退出,有些保存較好,部分剩一些遺址,分布在村內或村落周邊。如石板村境內的白羊棧道,清朝之后逐漸廢棄,已經荒蕪殘缺,斷斷續續。云臺村的蜀道最為原始,石板鋪路的古道隱藏在蒼山翠柏之下,寬度為2m左右,石板路面或寬或窄,高度也不等。

目前,村落除遺留零碎的古道以外,還有水泥修筑而成的現代公路,寬約7m,滿足過往車輛通行,是傳統村落連接外部的主要通道。3個村落道路有主道、支道,受多種因素影響,形成魚骨形路網,圍繞主道延伸出多條小道。

3.2 文化景觀

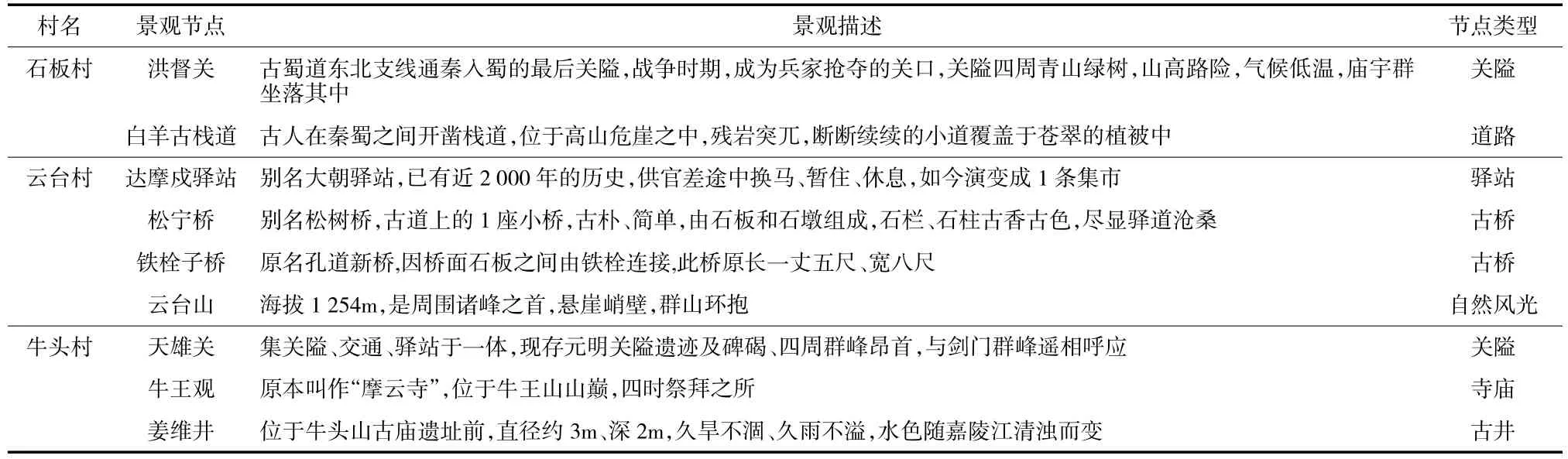

古蜀道蜿蜒盤旋在群山峻嶺之中已有千年,而今古道上的繁盛景象已消失,但仍然留有古道片段遺跡(見表1),如古棧道、驛站、關隘、古橋等,其在村落周邊形成標志性景觀,使當地鄉村具有獨特的文化氣質。

如表1中所示古道穿梭于群山峻嶺,遺留下豐富的遺跡景觀。各類遺跡斷斷續續分布于村落之間,不同區域的古橋、古樹、古建筑呈現出不同的景觀風貌,但其又都展現著古道上滄桑的歷史。除遺跡景觀外,還有懸崖峭壁的自然景觀。

表1 村落周邊節點景觀信息匯總

3.3 自然景觀

3.3.1 山水

受地質構造影響,盆地邊緣山體海拔較高,蜀道周邊山體起伏變化大。沿線3個村落位于坡度較大的山地,石板村屬于山頂式村落,依山就勢,位于山體較高地段,山體由東向西傾斜,山體切割強烈,周邊群山連綿起伏,山下溝壑縱橫,地貌形態復雜多樣,村落與山體自然景觀渾然一體。牛頭村位于山體中部,處在層巒疊嶂之中,村隨山勢,建筑之間呈階梯走勢,形成了豐富的立面景觀。村內有許多水塘溝渠,農田和森林占據了很大面積,構成了林、村、田交融的景觀格局。云臺村也位于山體中部,山體從西北朝東南傾斜,地表蜿蜒起伏,林木覆蓋面積大,古樹參天。村落集中在地勢平緩區域,環山而建。

3.3.2 植被

村落山體如今森林覆蓋率高達50%,植被仍然茂盛。牛頭村與云臺村境內有一些古樹,遺存在蜀道周邊,多為年代久遠的古柏樹,樹木粗壯,遮天蔽日。除此之外還有松樹、黃連樹、銀杏、七里香、柿子樹等植物。春夏山體綠樹濃蔭,秋季金黃,冬季林木凋零、澗水枯落。石板村夏天蒼翠濃密,秋季枯黃,還有千畝中藥材和水果,風景秀麗清幽。村落四時景致不同,隨季節變化呈現最自然的鄉村景象。

4 保護建議

串聯整合村與村之間的景觀,形成整體景觀廊道,體現出傳統村落文化共性與地域差異性。由于是遺產廊道上的村落,在對村落本身保護與開發的同時,應該整合串聯蜀道沿線自然景觀、遺跡景觀,使蜀道形成關關相連的空間格局,突出村落之間個性與共性。

改善自然生態環境以保障優質的空氣質量和景觀效果。蜀道沿線傳統村落的地域差異性造就了景觀風貌的多樣,有些位于峽谷險灘,有些位于連綿起伏的大山之上,景觀風貌與所處環境密切相關,因此保護村落需要關注周邊環境要素,如地貌、植被、梯田等。

優化村落的公共活動場所,展現村落文化氛圍。經實地調研發現,目前村落對老宅老院采取一定的保護措施,雖對古村落景觀進行保護開發并建成古村落景觀博物館,但降低了古村落景觀原有的生機與活力。傳統村落活動的主體是村民,村落的優化要遵循村民的活動方式、行為習慣,關注公共活動空間,組織村民群體交流,展現村落文化氛圍,既鼓勵村民學習傳統技藝,又提高其對村落文化的熱愛,使村民在熟悉的環境中找到寄托,讓傳統村落“活”起來。

在滿足保護性要求的前提下,拓寬景觀旅游資源。村落要體現多樣性景觀,故對現有景觀節點可分類打造,有些圍繞自然風光,有些圍繞交通體驗,有些圍繞田園景觀,形成多元化的景觀場景。

5 結語

近年來,蜀道遺產廊道備受關注,故蜀道沿線上的傳統村落值得被進一步認識和研究,系統整理蜀道沿線傳統村落景觀資源,既有利于廊道旅游資源開發的完整性,又有利于鄉村發展順應內在演進規律,避免城鎮化帶來的沖擊。針對梳理蜀道(廣元段)沿線傳統村落景觀特征、傳承村落的文脈、提升村落形象,未來還需進行持續研究,實現對傳統古村落的保護和發展。