包容視角下露天集市空間研究

——以成都市新二村農貿市場為例

賀盈乾,楊宇豪,趙嘉敏

(西南交通大學建筑學院,四川 成都 611756)

1 研究背景

隨著城市化進程的推進和城市綜合治理的加強,傳統菜市場逐漸被拆除、升級改造或重建。在城市更新大背景下,城市中的“溫度”卻在下降,小時候鄰里之間的親切感似乎在逐漸褪色,街道中交往的活力也有下降的趨勢。值得肯定的是,城市設計的更迭、社區設施的更新確實在一定程度上帶來了便利,也在逐漸侵蝕人們在公共空間中的交流,逐漸淡化人們日常生活中的市井氣息。

本文以成都老城區的露天集市為例,基于社區集市的角度,通過對現存菜市場進行調查研究,提取城市活力和城市市井人情元素,反饋于城市的更新建設中,通過自上而下和自下而上的調查分析方法提出相應的設計策略。

2 包容性視角與露天集市

2.1 包容性視角

亞洲開發銀行首次明確“包容性增長”概念。“包容性創新”提出“創新人人有責”,鼓勵有利于低收入者需求的創新活動。以“包容性增長”為理念基礎的“包容性發展”,從經濟領域轉到非經濟領域,呼吁發展主體機會均等和發展利益共享。

在設計領域,包容性增長要求人們尊重場地的地域性和文化性,照顧普通居民的需求,考慮低收入等弱勢群體的需求,體現規劃與設計的公平正義。包容性視角可以分為以下幾個方面:資源分配公平與合理、選擇的多樣化與靈活性、以人為本的價值取向。

2.2 露天集市

陳煊等對露天集市的定義為實行屬地管理的,依托社區底層商業、停車場、宅間綠地、閑置公共空間、集中市場出入口等零散空間為空間載體,并形成線性通道,以外來務工人員、下崗職工及城郊失地農民為主要經營人群,集中出售蔬菜、肉、蛋、水果、副食品等農副產品。

露天菜市場的空間性包括交通功能,而成都的露天菜市場由于地域性的原因,在此基礎上還會沿襲街道進行滲透和延伸。

2.3 包容性視角下露天集市空間更新的可行性

從西周的“左祖右社,前朝后市”集市布局,漢代的“里坊制”“街巷制”,近代以來,從計劃經濟時代的小型集中菜市場到市場經濟時代的規范集中菜市場,直到近些年的“農改超”,集市空間一直是伴隨著社會的發展而調整,并保持與社會發展水平相適應。

露天集市空間作為伴隨社區居民的常駐空間,大拆大建并不是最恰當的方式。露天集市至今仍然可以保持市井氣息和活力,這恰恰是我們需要探討研究的。以露天集市的調查研究,反饋于之后的標準化菜市場設計,同時吸取標準化菜市場的設計優勢,對現存的露天集市提出相應的改造策略。

包容性視角從發展的角度提供了一個新思路,即打破傳統的自上而下政府主導方式,而選擇自下而上為主、自上而下為輔的城市設計思想,從民眾的角度出發,考慮居住者、購物者、銷售人員的需求,即采用以人為本的思路進行露天菜市場的調研,并根據調研情況提出改造策略。

3 新二村農貿市場空間概況

該農貿市場位于成都市金牛區西體路的新二村,始建于1950年6月,1978年進行過一次改造,1981年至1983年,因水災侵害,成都市政府按新的規劃要求進行全面改建,新二村的集市貿易也在該時期開始興起(見圖1)。現如今的新二村農貿市場位于住區的街道兩旁,與住區外部空間結合,配套設施齊全,服務點集中于城市干道及小區道路的交叉口,便利居民生活。

圖1 集市與道路

3.1 交通環境

該集市外部與西體路街道相接,有2個出入口,因其為附屬于社區內部道路衍生出的集市,故其整體形態與部分道路相契合。

集市與道路合二為一,道路空間被集市空間壓縮,在平時的活動中會出現集市占道經營,導致道路空間不足的情況,同時也會引發人車混行的問題。

在社區內部還有1所小學和幼兒園,因此在上下學的高峰時段難以避免道路及集市的空間出現資源分配不均等問題,導致道路出現堵塞、安全系數降低等后果。

3.2 集市業態分布

該集市業態豐富,主要以果蔬、肉禽蛋及其制品為主,同時也有干雜店、超市、理發店等。整體的分布無規律、不系統、不規則。

3.3 集市空間類型

按經營模式,集市空間分為3種類型:固定商鋪、半固定商鋪、臨時攤位。

1)固定攤位為社區統一規劃,并且統一安置頂棚的臨街商鋪,這種商鋪存在固定性,規模大小和形式已經被限定,攤位形式也較為統一,銷售者一般會選擇在已有攤位的基礎上進行延伸,將部分貨物及商品放在攤位的前面以加強展示,固定攤位的銷售情況穩定,加之在集市中的時間沉淀,有很多的回頭客,故消費者比較固定。

2)半固定攤位為指定區域但不指定規模,經營者可以在指定區域內自行安排經營產品的排布及形式,有一定的靈活性。一般只劃分場地,圍合的形式、買賣的內容都各不相同,經營的周期和內容可以根據銷售者的情況更改。

3)臨時攤位一般是個人行為,即在街道兩旁通過三輪車或者擺地攤的形式進行銷售,這種形式在新二村農貿市場也較為常見,低收入人群為了增加收入,也會選擇這種形式,銷售地點、規模及時間根據銷售者情況自定,一般售賣的產品比較新鮮,價格也相對低廉,因其有不固定的特征,故消費者也不固定。

3.4 空間與人群活動

消費群體以老年人為主,其中早晨的買賣活動最頻繁。由于長時間的購物,其與銷售者已經超越了平常的買賣關系,偶爾也會在買菜間隙進行交流,交流時間在5~30min不等,其中固定攤位與臨時攤位的光顧概率較高。

銷售者群體多數為中年人,由于需要長時間在集市內進行售賣活動,因此會在攤位上方布置遮陽棚,并對之前搬運貨物的空箱子進行二次利用,對攤位進行規劃與布置,以達到最好的展示效果和銷售效率。攤位后面會放置日常生活用品,部分商家也會準備一些凳子,在消費者較少的時候,將凳子移到一起,和周圍商家一同聊天或組織娛樂活動。

對于居住者,沿街攤位的前擺空間有時會對通過人員的通行產生干擾,對于交通有一定的副作用。集市中殘留的菜葉、殘渣,在長時間未清理的情況下,會產生難聞的異味,對整個集市的空間環境產生影響。

4 空間更新策略探索

4.1 資源分配的公平與合理

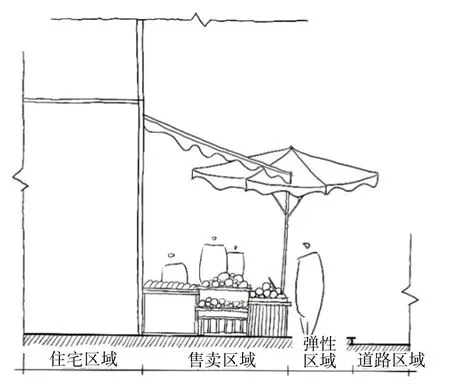

針對交通混亂的問題,在整個街區尋找合適的位置布置停車場,以靠近西體路和靠近集市入口區域為前提,讓社區內部變為人行通道,緩解交通壓力。將沿街部分劃分為街道區域、步行區域以及售賣區域,在步行區域和售賣區域之間設施彈性區域,在居住者出行較為集中的時段不得越界到步行區域,在居住者出行較少的時段可以適當將售賣區域進行延伸(見圖2)。在幼兒園和小學的區域不安排售賣區域,以保證兒童上學、放學期間的安全性和道路的通暢性。

圖2 露天市場資源的分配

對集市內的業態進行整合,劃分不同的銷售區域,如蔬菜類、鮮肉類、水產類。

空間類型根據集市管理規范和要求進行整改,保證固定商鋪的合法性、穩定性,劃分臨時攤位的區域。

針對老年人,設置臨時休息的設施,如長凳,結合街區內的廣場設置休憩交流區域,也可以結合綠植進行相應設施的布置。在攤位的旁邊設置商家的公共活動區域,與卸貨區設置在同一位置。對道路兩旁的下水等設施進行翻新與改造,設置垃圾箱和公共廁所,實現資源利用最大化。

4.2 選擇的多樣化與靈活性

2個出入口分別設置相應的導示牌,引導消費者自主前往相應區域進行買賣。

業態的選擇尊重銷售者的想法,結合規劃進行彈性管理。

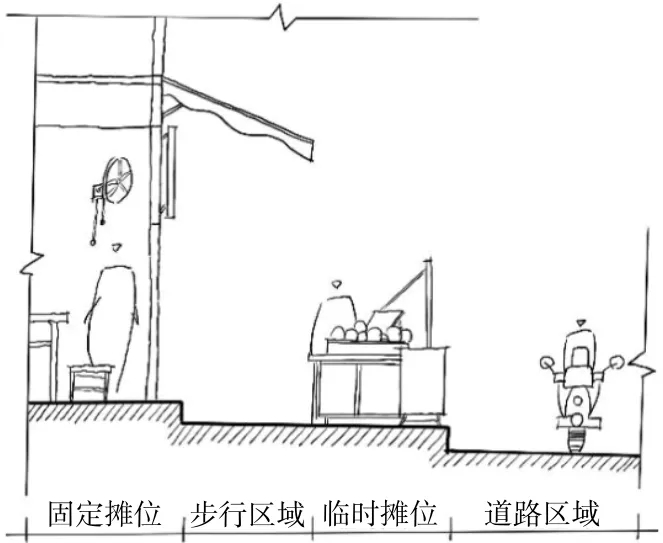

調查集市空間形式,結合銷售者的意愿,以及消費者的趨向,進行調查的整合,隨后對商鋪的形式進行改造,現有的半固定攤位和臨時攤位也可結合實際情況進行改造(見圖3)。

圖3 空間形式布局

允許銷售者在自家攤位進行微改造,微改造的內容包括:墻繪內容的改造,墻面懸掛小件裝飾物或可體現售賣特點的裝飾物,門面裝修的個性化改造,以及價格標示牌的制作。

4.3 以人為本的價值取向

鄰近幼兒園和小學、住宅樓區域的攤位,不得采用擴音喇叭等高分貝宣傳形式,避免不必要的居民沖突。

業態分布以人們的需要為基礎,比如果蔬、肉禽蛋的需求量較高,因此安排的規模分布可以適當加大,對于需求量不高但是占空間較多的業態,可以適當縮減規模。

集市的空間根據消費者需求進行改造,如太低的臺面對于老年人不太友好,老年人需要彎下腰挑揀,由于該露天集市大多數消費者為老年人,因此可以進行攤位高度和物品擺放的控制,設置針對于老年消費者的愛心攤位。對于低收入人群,在臨時攤位也可以提供一些設施上的幫助,比如每天可以從集市管理處借搬運貨物的空箱子,對自己的攤位進行布置,在收攤后,將箱子歸還集市管理處。

5 結語

城市露天集市在傳統文化傳承、城市活力提升方面有著至關重要的作用。研究基于包容性的視角,尊重場地、事實以及居民需要,針對弱勢群體采用特殊設計,使城市中的傳統集市空間和人們的需求相契合,進一步促進城市與集市的動態平衡與和諧發展。