中國式現代化與人類文明新形態

楊光斌

講到中國式現代化,必然講中國共產黨的領導和以人民為中心。在社會科學這里,這兩個方面到底意味著什么?比較現代化研究更能彰顯黨的領導和人民政治的意義,進而才能真正理解中國式現代化的人類文明意義。在比較歷史的視野下,中國式現代化至少包括現代化道路、現代化方向、現代化方式和現代化結果等幾個層面。不同的現代化模式是由本體性歷史塑造的制度變遷方式所致。

一、現代化道路

在巴林頓·摩爾的著名研究中,現代化道路被劃分為英美法的自由主義民主道路、德日的法西斯主義道路和俄國中國的共產主義道路。(1)[美]巴林頓·摩爾:《民主與專制的社會起源》,王茁、顧潔譯,上海譯文出版社,2012年。這個劃分太意識形態了,堪稱“冷戰政治學”的典范。比如,這種劃分方法沒有看到自由民主道路與法西斯主義道路的共同點:其一,都離不開海外掠奪和殖民貿易;其二,都有種族滅絕,希特勒對猶太人的種族滅絕政策事實上是德國研究美國白人如何滅絕印第安人的產物;其三,它們共同建構了資本主義世界經濟體,盡管它們之間發生過爭奪霸權的戰爭。也就是說,只研究國內階級狀況而忽視世界市場這個變量,根本不能解釋發達國家的現代化道路。

其實,現代化道路按主導現代化的政治力量去劃分,最為客觀。英美現代化是商業集團主導的,由此產生了個人權利的社會中心主義理論體系;德日甚至包括法國現代化的主導者是官僚集團,由此產生了重視國家作用的國家中心主義理論體系。俄羅斯和中國的現代化主導者是政黨,理應有一個政黨中心主義的理論體系。(2)參見楊光斌:《政治變遷中的國家與制度》,中央編譯出版社,2011年。三者之間的關系是,社會中心主義道路和國家中心主義道路的區別是技術性的,因而二者有很多共性,比如對私有制的重視,離不開世界市場,共同建立了支配性的資本主義世界經濟體系。相反,政黨中心主義道路是在既定世界體系下發生的,而且是對資本主義世界經濟體的“反向運動”。如果說社會中心主義和國家中心主義是為了競逐富強的現代化,政黨中心主義則是一種先“求解放”再“求富強”的現代化,沒有解放就沒有富強。

中國現代化道路是共產黨領導進行的。黨領導的現代化道路至少有以下意義:

第一,高組織性。我們知道,現代化就是權力分散到權力集中的過程,組織化是推動現代化的重要手段。中國之所以能領先西方國家將近2000年,就是因為中國在秦朝就開始了國家化組織,而西方直到16、17世紀才開始出現民族國家。但是,依靠商業力量和軍事革命而組織起來的國家比農耕文明的國家組織化程度更高,因此中國敗于西方。然而,以共產黨的民主集中制原則而組織起來的新中國,其組織化程度比西方更高,其競爭優勢更突出。

第二,強大的治理能力。在“求解放”的戰爭年代,各級領導人都是大浪淘沙的結晶,其對政治的理解和操作具有高度的實踐智慧。在謀發展和求富強的進程中,中國政治家集團都是“宰相起于州部”的過程,學習能力積累了高超的治理能力。不可忽視的是,中國自先秦時期開始,就有“致治”傳統,歷朝歷代馬上打天下也能馬下治天下。文明基因很重要。

第三,發展的連續性。共產黨領導下的多黨合作制度保障了國家發展的連續性,避免了西方黨爭民主導致的政治周期陷阱。具體而言,新中國改革開放前后兩個時期具有高度的連續性,前30年的難以用GDP衡量的社會建設成就,比如男女平等、義務教育、免費醫療等,為改革開放后提供了大批身體健康、識字率高的高素質勞動力,更別說土地改革、工業體系建成為改革開放后的經濟騰飛所提供的基礎條件。改革開放以來的40多年里,從以經濟建設為中心到以人民為中心,從一部分先富起來到全民共享改革開放的偉大成果,貫穿的都是民本主義思想,一以貫之地謀發展,堅定不移地改善民生。

第四,人民政治。共產黨不但是一個階級政黨,也是一個民族解放的政黨,而且其群眾基礎是以民眾為主,這些決定了共產黨的人民性,黨性和人民性具有高度的一致性。人民性政黨的性質,決定了其現代化方向的獨特性。

二、現代化方向

現代化是人類發展的目標,但是誰的現代化、為誰的現代化?現代化道路的差異性決定了現代化方向或現代化政治價值的不同。望文生義,社會中心主義的現代化道路強調的是個體權利,流行的是社會達爾文主義,資源分配是競爭式乃至對抗性競爭,從而導致了嚴重的社會不平等和世界政治中國家間更嚴重的不平等。這種現代化所以能維持,是因為國內現代化進程中對外實行殖民掠奪,以彌補國內階級對立而導致的資源分配不均問題。也就是說,由于時代不同,后發國家的現代化不可能靠對外戰爭去完成,社會中心主義現代化道路是不可復制的。

然而,基于這個現代化道路而形成的社會科學理論依然具有宰制性。根據沃勒斯坦的研究,三門社會科學的基礎學科(政治學、經濟學和社會學),直到20世紀上半葉,95%的學術研究都是在僅僅5個國家中進行的——英國、法國、美國、德國和意大利,而且它們也主要是研究這5個國家。(3)[美]伊曼紐爾·沃勒斯坦:《現代世界體系》,第4卷,吳英譯,社會科學文獻出版社,2013年,第310頁。95%的知識存量為二戰后的冷戰提供了充足的彈藥。冷戰是意識形態戰爭,因此冷戰時期的社會科學堪稱“冷戰社會科學”尤其是“冷戰政治學”。在這個過程中,對立的兩極都給對方貼上標簽,西方以民主—專制二分法建構起“冷戰政治學”。在薩托利看來,戰后西方社會科學的最大成就是把“自由”和“民主”兩股道上跑的車擰在一起,建構出自由主義民主理論,(4)[美]喬萬尼·薩托利:《民主新論》,馮克利、閻克文譯,上海人民出版社,2015年。并被鼓吹為“普世價值”。

比較而言,政黨中心主義的現代化必然是“為人民服務”的政治價值。中國共產黨是中華優秀政治文明的傳承者,黨的組織原則即民主集中制有效地維護了自古以來的大一統政治。大一統政治要求,國家必須得到有效治理(即“致治”)而獲得人民愛戴即民心。反之亦然,致治獲得民心才能維護大一統。致治、民心事實上都是民本主義范疇。不同于過去的主要體現為思想性的民本主義,今天的以人民為中心的民本主義還有了制度基礎——群眾路線和協商民主。這樣,政治價值上的人民性不但是為了人民,人民不單單是個客體,還要依靠人民,讓人民組織起來以發揮能動性。比較而言,大多數國家的發展都是精英階層主導的,群眾路線基礎上的協商民主所動員的人民的主動性,無疑是推動國家發展的一種巨大能量和社會力量,這種作用雖然還難以通過統計的方式來評估。

三、現代化方式

西方所有國家的現代化都離不開戰爭與掠奪。這是因為,西方的現代國家起源很晚,16—17世紀民族國家形成過程也開啟了現代化歷程。歐洲民族國家的形成有兩條腿,一是在歐洲內部“戰爭制造國家”,羅馬帝國后成千上萬個城邦國家經過千年的連綿不斷的戰爭,最終打出來30幾個民族國家。同時,歐洲各主要國家通過建立東印度公司開始了海外貿易,進而演變為國家層次上的海外殖民掠奪。有研究發現,僅在印度,英國殖民統治就掠奪了9萬多億英鎊的財富。總結起來,西方的現代化是“一進一出”式的掠奪。“進”即靠戰爭搶劫財富,《馬關條約》使得日本掠奪中國2.4億兩白銀,相當于日本幾年的國民生產總值,從此躋身于世界強國并在1905年日俄戰爭中成為戰勝國;“出”就是國內現代化進程中階級矛盾激化,大量活不下去的底層人去海外成為所謂“殖民開拓者”,建立“新大陸”諸如美國和大洋洲。也可以說,西方現代化史也就是一部戰爭和殖民掠奪史,血腥且骯臟,這就是自由主義民主的“另一面”,也是真實的世界政治史。但是,西方國家為了在政治上給自己洗白,絕不提什么世界政治史,而是建立了所謂的“全球史:人類共同體史”,以研究物件歷史的全球化而去國家性和去政治化。(5)[美]威廉·麥克尼爾:《西方的興起:人類共同體史》,孫岳等譯,中信出版社,2015年。

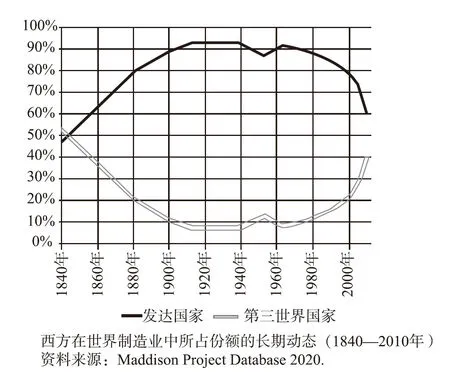

中國的現代化是在西方支配的世界體系中進行的。“求解放”站起來的新中國,不可能像西方國家那樣搞殖民掠奪,只能以和平發展的方式建設現代化,而且不輸出革命,不制造戰爭和動亂,不制造人道主義災難。對外政策,中國奉行的是和平共處五項原則;對內,自己吸納消化現代化過程出現的各種社會矛盾。最終,中國通過和平發展改變自己并改變了世界,中國成為世界上120個國家的最大貿易國。如下圖所示,1850年,東西方工業生產總值各占一半;1980年西方占90%而非西方國家只有10%;2020年,這個比率又回到1850年的水平。GDP占比的背后是國內政治,這意味著財富流向的變化,必然會誘發就業困難、社會保障水平下降等國內社會矛盾;同時也標志著世界政治權力的轉移。

中國是世界近代史上第一個以和平而非戰爭、以互惠貿易而非殖民掠奪的方式完成從農業國向工業國的現代性轉型。即便如此,美國還要糾集一些國家打壓中國的生存空間和發展機會。

四、現代化結果

在16、17世紀之前的前現代化時期,雖然有“十字軍東征”之類的“文明的沖突”和歐洲內部的宗教戰爭,但各文明體之間是平等的,不存在支配與被支配的狀態。18世紀即英國工業革命之后,“西方的興起”建立了盎格魯—撒克遜人主導的、以西方為中心的世界體系,這個體系不平等且血腥。世界體系的不平等性自不待言,正如麥克尼爾父子的全球史研究所展現的那樣,歐洲民族是世界上最好戰、最野蠻的民族。(6)[美]約翰·R.麥克尼爾、威廉·H.麥克尼爾:《麥克尼爾全球史》,王晉新、宋保軍等譯,北京大學出版社,2017年。由此產生的欺凌性不但針對非西方國家,就是在西方陣營內部也是倚強凌弱,比如美國禁止日本發展半導體產業、強行肢解法國阿爾斯通公司、強迫英國不得采用華為5G技術。對陣營內部的小兄弟尚且如此,就不難理解冷戰后美國為什么要不斷發動戰爭而制造大規模人道主義災難了,對于美國人來說,戰爭就是游戲,是他們的生活方式。

不滿盎格魯—撒克遜人的主導地位,法蘭西人、日耳曼人、意大利人和日本人先后發動霸權戰爭,均以失敗告終。但是,俄羅斯人在一戰中通過“十月革命”而建立的蘇維埃政權以及隨后建立的社會主義陣營,決定性地撕裂了資本主義世界經濟體。俄羅斯以巨大的犧牲而改變了世界秩序,否則非西方國家永遠憋屈地在不平等的世界體系中求生存。

沿著蘇聯的道路而“站起來”的中國人通過改變自己而改變了世界,世界出現了百年未有之大變局。但是,富起來強起來的中國貢獻給世界的是“人類命運共同體”,即以共商、共建、共享的方式而建設新型世界秩序。在“一帶一路”倡議中,中國對其他發展中國家不是搞資源掠奪而讓它們陷于“資源詛咒”之中,而是走與國內一樣的共同富裕之路。研究表明,“一帶一路”沿線國家不但就業率得以提升,經濟增長水平也明顯高于此前。

300年來,如果說盎格魯—撒克遜人的現代化建立了不平等的乃至血腥和欺凌的世界體系,俄羅斯人則以大反抗的形式撕裂了資本主義世界體系,而中國人正在讓既有的世界體系更和平、更平等、更公正、更民主、更自由。中國人倡導的全人類共同價值顯然就是一種人類文明新形態。

簡言之,世界政治300年,中國是世界上唯一一個有能力、有可能把世界變得更平等、更公正的國家,文明體之間應該多元而平等地共存。

五、現代化模式的“政治”起源

從現代化道路、現代化方向、現代化方式到現代化結果等諸多方面,中國式現代化都不同于西方現代化,中國式現代化本身就是一種不同于既有世界秩序的人類文明新形態。這種根本性的差異從何而來?歷史政治學為我們提供了認識論意義上的知識圖式。在歷史政治學看來,歷史本體論即歷史的屬性,決定了制度變遷方式,不同的制度變遷方式誕生了性質不同的政治理論(政治觀念)。西方現代化之所以是商業集團主導的個體利益最大化的并以戰爭掠奪方式而建立了不平等的世界秩序,是因為自羅馬帝國直到西方民族國家的形成,歐美歷史都是社會史面向的,城邦國家林立,戰爭制造國家并催生了君主與領主權力制約的代議制政府。這個長周期歷史過程意味著,競爭性乃至對抗性分配資源,是歐美政治的主題。據此,霍布斯說政治就是“戰爭狀態”,克勞塞威茨說“戰爭是政治的延續”,直到20世紀德國學者卡爾·施米特還說政治就是“劃分敵友”。這些都是對社會史的真實描述。至于當下流行的諸如馬克斯·韋伯說政治就是權力分配、戴維·伊斯頓說政治是“權威性價值分配”,都是對社會史的一種社會科學化表述。歐美社會史決定了其制度變遷中的個體利益性、資源分配上的對抗性以及現代化歷程中的血腥性和不平等性。

比較而言,中國的周秦之變完成了從社會史向政治史的大轉型,秦漢之制塑造了中國大歷史。其實,從先秦開始,就有了大一統國家觀,政治就從殷商的“敬天”、周朝的“敬德”演變為先秦時期的“民心”,即作為大一統的“正朔”必須擁有民心,而民心的基礎是“致治”即民生得到保障。這樣,“大一統—民心—致治”就構成了2000多年中國人的政治觀,這也是一部政治史,即追求大一統、民心和致治的政治史。這個歷史決定了,制度變遷方向必然是大一統的,即便在分治時期“各國”也在追求統一;而要統一必須以致治為基礎的民心所向。2000多年的制度變遷方式決定了政治制度、政治行為和政治理論的“中國性”。中國式現代化是中國文明基體的一種延續和有機組成部分,作為現代化主導者的中國共產黨必然是以國家統一為國家目標、以人民為中心的政治價值,以“孔子改進”(7)趙汀陽把“己所不欲,勿施于人”“己欲立而立人,己欲達而達人”總結為相對“帕雷托改進”的“孔子改進”。的和平共贏方式而走向天下大同。

概言之,我們時代的好與我們時代的壞,都起源于本體性歷史塑造的“政治”的概念。這個時代變得更好還是更壞,在很大程度上取決于哪個政治概念更流行。