槍炮下的影像跨界

黃谷柳不僅是廣東、廣西兩省(區)文藝界的驕傲,也是國內文藝界卓有成就的榜樣。新中國成立后,黃谷柳調到《南方日報》任記者,兩次特派到炮火連天的朝鮮戰場做新聞采訪,結集出版報告文學集《戰友的愛》。

黃谷柳身為作家兼文字記者,在戰場上拍攝了許多“另類”的戰地攝影日記,卻沒有引起攝影界的關注。

一、跨界攝影記錄戰地日記的傳播地位

戰地記者黃谷柳,祖籍是廣東省防城(今廣西防城港市),出生于越南海防市,屬三代華僑。青年時代的黃谷柳,參與了抗日戰爭,經歷了淞滬會戰及南京戰役,隨后在轉戰到重慶參加文協,從事小說、戲劇文藝創作。1949年,參加中國人民解放軍,加入中國共產黨,任中國人民解放軍粵桂邊縱隊司令部秘書。1950年,任《南方日報》記者、廣東省文藝創作室專業作家、《南路人民報》編輯。1952年,加入中國作家協會并當選為中國作家協會第二屆理事。1953年后,在中國作家協會廣東分會專職從事文學創作。半個世紀的文學創作生涯,他博學多才艱苦創作,成果頗豐。其中有電影文學劇本《此恨綿綿無絕期》(自編)和《七十二家房客》(合編)等作品膾炙人口;長篇小說《蝦球傳》,以獨特的題材內容和寫作風格,吸引了國內外讀者的廣泛閱讀,并在文壇引起反響、共鳴。

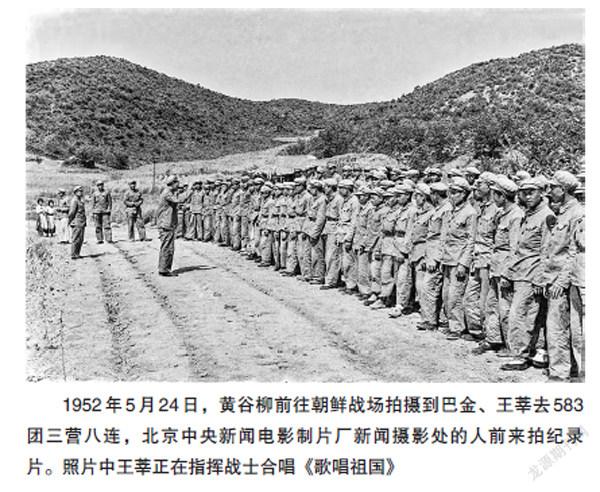

值得研究的是黃谷柳經歷了不同時期許多重大的戰爭,是一位多才多藝的作家型記者。1950年6月,朝鮮戰爭爆發。1951年3月,黃谷柳作為《南方日報》的特派記者隨第一屆中國人民赴朝慰問團,到朝鮮戰地慰問采訪,其間抽空堅持寫日記和用相機定格戰地軍人及朝鮮百姓的生活畫面,有表現志愿軍戰士的日常生活,有文藝兵戰地慰問及志愿軍戰士利用停戰間隙幫助朝鮮人民春耕生產的畫面,記錄了中朝兩國軍民在戰火紛飛的年代共同戰斗的深情厚誼。影像進入國家檔案館。

如果說文學創作是黃谷柳的拿手好戲,那么戰地跨界攝影,則是為抗美援朝戰爭留下的一份珍貴的歷史圖像,供后人研究中國人民志愿軍戰士,在朝鮮戰爭中的日常工作及其生活狀況。這些戰地攝影日記,顯現的并非僅是他過硬的拍攝技術,更是顯現出他具有超越他人的關注戰爭的攝影意識,這促使他用手中的筆和相機,以作家和文字記者加攝影記者的多重身份,客觀地記錄戰地軍營和戰地百姓,在戰爭間隙共同生活的各種情景。2011年,這些珍貴的照片由解放軍文藝出版社結集成《黃谷柳朝鮮戰地攝影日記》出版,在全國新華書店發行,受到讀者及文藝界的高度關注。

二、站在和平的肩膀上記錄戰爭

戰地攝影,就是把鏡頭對準殘酷無情的戰爭現場,客觀地記錄炮火連天的戰場場面及戰爭間隙的日常生活人文影像,從中提煉、挖掘具有新聞價值、文學價值的視覺,站在呼喚世界和平的視角,進行客觀記錄、儲存和傳播。

黃谷柳的戰地攝影日記,蘊含著呼喚和平的影像思想,要比表現雙方士兵在戰場上施以刀槍大開殺戮,出現血肉橫飛的瞬間場面,更有視覺感染力。比如,人們看到這些影像,情不自禁地回憶起自己的父輩以及曾經參加這場戰爭的老兵,對志愿軍的無限敬意和對戰爭的痛恨。

縱觀世界新聞、影視、文學作品,表現戰爭題材無法離開血與火的激烈交戰。但表現停戰下或者交戰中的軍隊后方戰地日常生活,往往要比那些全副武裝刀槍相對顯得更加文明。黃谷柳聚焦戰爭,用心記錄戰地軍人的生活,沒有表現志愿軍在戰場上沖鋒陷陣的英雄形象,但他拍攝的這些平和而寧靜的戰地日常畫面,勝似硝煙中的激烈戰斗場面。平靜的鏡頭視界,恰似終止戰爭的目的。溫馨的影像視角,除了具有影像記錄歷史的潛意識,還有呼吁各國政治家、軍事家不要為了彼此的政治立場、國際貿易關系分歧挑起一場戰爭提出了思考。

三、戰地攝影日記的影像厚度

黃谷柳的戰地攝影日記沒有戰爭的硝煙,只有軍營里士兵的生活畫面,所展現出來的自由、親切、幸福、浪漫,彰顯出志愿軍對戰爭態度的視覺感知。

1952年4月15日,黃谷柳隨軍到朝鮮戰場板門店,拍攝美軍與中國軍隊談判的場景,表現雙方軍代表談判全過程的意義,在于雙方經過激烈的武力較量,找到解決戰爭的最好辦法,就是通過談判達成停戰協議獲取和平的目的。同年4月18日,他隨采訪團到中國人民志愿軍參加戰斗英雄座談會,采訪拍攝到336團5連從鴨綠江到漢江南岸,大小戰斗數次殲敵軍603名,慰問團成員文路、魏希英、蘇軍與部分志愿軍合影。其中,班長聞凱是首批入朝作戰的志愿軍,他在戰斗中兩次立大功獲軍功章一枚成為英雄被定格下來。黃谷柳跨界攝影,記錄戰爭成為歷史的潛意識令人敬佩。黃谷柳拍攝的戰地攝影日記,印證了著名攝影師斯蒂芬·肖爾論攝影:“作為攝影師,我所要拍攝的是表象,但事物的表象是各種深層力量的跡象。”

著名作家夏衍對黃谷柳的作品,高度評價道:“在近代中國文學史上,黃谷柳同志是一位很有個性,很有特色的作家,他的一生是始終和勞動人民緊密聯系的一生。他為人正直,不阿諛從俗,不隱諱自己的觀點;在生活上他不避艱險,敢于走別人不敢走的最困難的道路;在創作上敢于創新,又善于吸取傳統和外國的經驗。”著名作家茅盾,看了黃谷柳的作品高度評價說:“從城市市民生活的表現中激發了讀者的不滿、反抗與追求新的前途的情緒。”而其在風格上“打破了‘五四’傳統形式的限制而力求民族形式與大眾化的方向發展”。(摘自夏衍《憶谷柳——重印〈蝦球傳〉代序》)

四、黃茵在搶救破底片中發現奇跡

女記者黃茵是黃谷柳的外孫女,她在整理出版《黃谷柳朝鮮戰地攝影日記》過程中,了解到20世紀50年代,朝鮮戰爭爆發后,毛澤東主席派中國人民志愿軍出國參戰,打退了以美韓為首的“聯合國軍”。1953年7月,戰爭結束,黃谷柳回國到廣州從事專業文學創作。

黃茵發現黃谷柳存在家里的一些遺物,有一本記載朝鮮戰地的日記和700多幅戰場影像底片,她意識到這些日記和底片非常珍貴。為整理這些損壞的底片,她打電話問攝影師嚴志剛怎么處理。嚴志剛告訴黃茵,把這些底片用清水長時間浸泡,讓它自然化開。經過一夜浸泡,底片上的銀鹽全部泡掉。后來,黃茵找到在廣州市的孫良江,他是國內首批愛普生藝術微噴認證調圖師,多年來從事數字影像制作輸出。從此,由孫良江采集、修復和輸出這些珍貴照片長達11年。

黃茵看到底片沒有圖片說明,辭去《香港風情》雜志編輯部主任回家為黃谷柳整理戰地攝影日記,在此過程中,按照日記中的人或事細心對照底片,剛開始無法看懂他拍攝的圖像是誰。后來,她把照片放大,看到其中一幅合影中,有著名作家巴金與志愿軍在一起,才核實清楚黃谷柳當年和巴金一起出國,深入朝鮮戰場采訪慰問。為調查核實黃谷柳遺留的底片,對于撰寫的圖片說明是否準確找到了突破口。她又前往北京尋找知情者,希望搞清楚這些照片上的人或事。黃茵看到黃谷柳拍攝的戰地攝影日記很有價值,到相關部隊干休所軍史館詢問看看有誰認識照片上的老兵,他們是否健在,然后再找到被攝者當面核實,為這些圖像日記配上準確的圖片說明。撰寫準確的圖片說明歷時14年。

黃谷柳的戰地攝影日記,擅長從平凡的戰場日常生活中發現新聞,他對采集戰爭影像使其成為歷史特別敏感。盡管黃谷柳記錄的影像在其生前沒有進入國家檔案,但他留存下來的朝鮮戰地攝影日記,就是一部記錄戰爭軍營生活的史料,當年的志愿軍戰士,留下讓人感動、讓人感懷、讓人敬仰的影像。

五、透過戰爭影像的反思

黃茵通過整理、調查核實黃谷柳戰地攝影日記并編輯出版,折射出國內有關部門對國家影像檔案的建立、健全、收集、收復和整理工作不夠細致全面等問題。

為說明這一問題,筆者專門采訪一位曾經在某省級檔案館工作近30年的專職人員,他說國內檔案館在收集各種影像、文字資料存檔時,只存“美”的不存“丑”的影像和文字文本。所謂“美”的指表現政績與建設成就,對地方及國家重大的政務會議及經貿文化活動,才派攝影師去拍攝、采寫、整理入庫。遺憾的是,有些被視為“負面”的重要影像,恰恰具有影像記錄時代成為歷史的價值,能在今后為歷史學家佐證一段歷史提供重要的影像、文字證據。如此被拒絕拍攝和入庫現象,經常發生。比如,20世紀80年代末,有一位戰地記者深入中越自衛還擊戰,拍攝到解放軍戰士在戰地前沿光著膀子挖戰壕。他把影像上交入庫,個別領導認為他拍攝解放軍脫衣服挖戰壕,是一種有損軍人形象的“負面”影像,被領導當面“沒收”不予入庫。其實,中越邊境亞熱帶叢林炎熱難當,更能說明我軍的英勇無畏。

對管理國家檔案不能只收“光鮮”,拒絕“負面”的保守主義檔案管理,實際上是有意抹去時代與歷史的印記。按照國家檔案的相關規定,檔案館應該收集各種有價值的影像文本與文字文本保存檔案,這是收藏一個民族、一個時期、一種現象、一場戰爭的歷史。個人認為,拍攝、收集、整理、存檔工作,不要以“正面”和“負面”區別對待。對于敏感的影像和文字資料,可以入庫但不對外公開傳播,對于一些特別敏感的影像入庫,應該加密嚴格封存,給后來的學者專家,研究一個民族、一個國家、一段歷史提供佐證或者載入歷史的可靠依據。

全民攝影時代,攝影師要有拍攝影像檔案的意識,作為國家公務人員、學者、大學生、記者、業余攝影者,在記錄某個活動、突發事件過程中,都要有收集影像與客觀的文字存檔的意識。檔案館根據國家著作權法相關規定,給予上述提供拍攝、收錄、調查、整理、核實的愛心人士給予相應的稿酬,把國家檔案工作做得更加全面。

六、結語

筆者通過賞析研究黃谷柳的抗美援朝戰地攝影日記,意識到攝影師拍攝照片,除了攝影要有為國家存檔的意識,還要有客觀合理的攝影意識。對于能夠拍攝到的各種影像,除了自律還要根據拍攝、采寫的內容來判斷,如果對政府形象或國家安全不利,就堅決不要對外傳播,應該自行封存在自己的圖片庫。作為國家公職人員,特別是專職檔案采集專業人員和國家檔案的管理者,在收集國家檔案過程中既要收集光鮮的影像文本、文字文本檔案入庫,也要重視其他檔案的入庫或加密管理,這是攝影師、公務員、各級政府或企事業單位領導以及其檔案管理干部的責任和義務。

(唐輝吉,廣西攝影家協會)