缺血預適應在缺血性腦卒中患者神經功能中的保護作用

馮博 婁博 李雪 左秀婷 尹悅

1聊城市第三人民醫院神經內科,聊城 252000;2聊城市第三人民醫院神經康復科,聊城 252000;3聊城市第三人民醫院科教科,聊城 252000

缺血性腦卒中為臨床常見腦血管疾病,好發于中老年群體,多認為與生活習慣、遺傳、情緒有關,具有高致殘率、高發病率等特點,腦部缺血、缺氧為主要病機,且該病常伴有高血壓、高血脂、糖尿病等病癥,嚴重危及患者生命[1-5]。目前針對缺血性腦卒中主要以抑制血小板、擴容、降纖酶、抗炎等藥物治療,可有效抑制血小板聚集,緩解病情,但對少數患者效果欠佳[6-10]。研究指出,遠隔缺血后適應治療缺血性腦卒中對腦組織的保護作用已被證實,可通過對遠隔非重要部位重復、短暫實施輕度缺血刺激,從而增強重要器官缺血再灌注受損的耐受力,進而減少神經功能受損程度[11-14]。但遠隔缺血后適應輔助治療缺血性腦卒中患者能否進一步提升療效,臨床報道較少,基于此,本研究選取聊城市第三人民醫院收治的缺血性腦卒中患者110 例,旨在探究上述治療方案的應用價值,現報道如下。

資料與方法

1、一般資料

經醫學倫理會批準,選取聊城市第三人民醫院收治的缺血性腦卒中患者(2019年6至2021年6月)110例,進行前瞻性隨機平行對照研究,按隨機數字表法分A 組(55 例)、B組(55例)。A組男23例,女32例;年齡52~74(62.78±4.77)歲;病程 2~6(3.88±0.44)d;發病至入院時間 4~6(5.12±0.48)h;合并基礎疾病:高血壓 15 例,冠心病 10 例,糖尿病7例。B組男27例,女28例;年齡51~73(61.48±4.59)歲;病程1~5(3.11±0.39)d;發病至入院時間3~6(5.10±0.51)h;合并基礎疾病:高血壓12 例,冠心病9 例,糖尿病8 例。兩組基線資料均衡可比(均P>0.05)。

2、納入及排除標準

(1)納入標準:經CT、MRI檢查確診;均符合缺血性腦卒中臨床診斷標準[15];患者及其家屬知情,簽署同意書。(2)排除標準:嚴重電解質紊亂;重要器官(肝、肺、腎等)功能不全;合并全身感染性疾病;免疫系統病癥;依從性差;對本研究所用治療方案存在使用禁忌證;既往心臟手術史;惡性腫瘤;過敏體質;酗酒、濫用藥物者。

3、方法

兩組患者入院之后均采取臥床、維持循環、呼吸穩定、血糖、血壓、溶栓、神經營養等常規治療。

3.1、B 組 采用阿司匹林腸溶片(河南永和制藥有限公司,國藥準字 H41022396)口服,150 mg/次,1 次/d;尿激酶(青島冠龍生物制藥有限公司,國藥準字H20184168)靜脈滴注,150 mg/次,2 h,1 次/d;胞二磷膽堿(大理藥業股份有限公司,國藥準字H53020287)靜脈滴注,300 mg/次,1 次/d;普伐他汀(瀚暉制藥有限公司,國藥準字H20050150)口服,20 mg/次,1次/d。連續治療3個月。

3.2、A 組 在B 組的基礎上采用遠隔缺血后適應治療。采取雙臂血壓計(醫用電子血壓儀,YXY-61),患者端坐,雙上肢加壓,依據患者承受程度調整壓力值180~220 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),達 200 mmHg 后,加壓 5 min,放氣休息5 min,以此為1 次循環,持續循環5 次,2 次/d。連續治療3個月。

4、療效評估標準

兩組均于治療前、治療3 個月后,以美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)進行療效評估。顯效:NIHSS評分較治療前降低≥46%;有效:NIHSS 評分降低18%~46%;無效:NIHSS評分降低<18%。顯效、有效計入總有效率。

5、觀察指標

(1)比較兩組總有效率。(2)比較兩組治療前、治療3個月后日常生活能力 Barthel 指數(BI)、NIHSS 評分,NIHSS:42 分,神經功能損傷程度越輕,分值越低;BI 評分總分100 分,患者日常生活能力越好,分值水平越高。(3)比較兩組治療前、治療3 個月后梗死灶體積。(4)比較兩組治療前、治療3 個月后液流變學指標(血漿黏度、全血低切黏度、全血高切黏度、纖維蛋白原)水平,取靜脈血3 ml,3 000 r/min轉速離心10 min(半徑為10 cm),分離血清,以酶聯免疫吸附法(ELISA)測定。(5)比較兩組治療前、治療3 個月后血清S100 蛋白(S100β)、神經元特異性烯醇化酶(NSE)、新喋呤(Npt)、半乳糖凝集素3(GAL3)水平,以ELISA測定。

6、統計學處理

通過SPSS 22.0 軟件進行數據處理,計數資料以例(%)表示,行χ2檢驗,符合正態分布的計量資料以()表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

結 果

1、兩組臨床療效比較

治療3個月后,A組臨床總有效率高于B組,見表1。

表1 兩組缺血性腦卒中患者的臨床療效比較[例(%)]

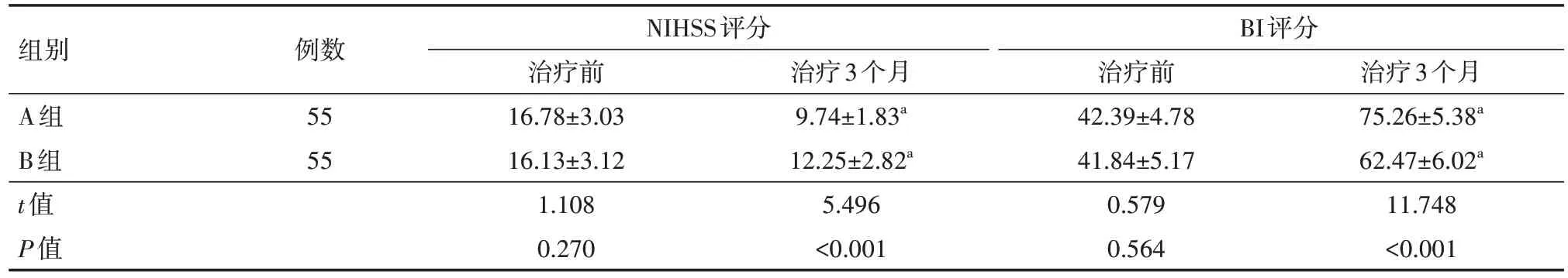

2、治療前、治療3個月后兩組BI、NIHSS評分比較

治療 3 個月后,與 B 組相比,A 組患者的 NIHSS 評分較低,BI評分較高(均P<0.05),見表2。

表2 兩組缺血性腦卒中患者治療前后的NIHSS、BI評分比較(分,)

表2 兩組缺血性腦卒中患者治療前后的NIHSS、BI評分比較(分,)

注:B組采用常規藥物治療,A組在B組的基礎上采用遠隔缺血后適應治療;NIHSS為美國國立衛生研究院卒中量表,BI為Barthel指數;與同組治療前比較,aP<0.05

NIHSS評分BI評分治療3個月75.26±5.38a 62.47±6.02a 11.748<0.001組別A組B組t值P值例數55 55治療前16.78±3.03 16.13±3.12 1.108 0.270治療3個月9.74±1.83a 12.25±2.82a 5.496<0.001治療前42.39±4.78 41.84±5.17 0.579 0.564

3、治療前、治療3個月兩組患者的梗死灶體積比較

治療前,兩組梗死灶體積比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療3個月后,A組梗死灶體積縮小幅度優于B組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組缺血性腦卒中患者治療前后梗死灶體積比較(cm3,)

表3 兩組缺血性腦卒中患者治療前后梗死灶體積比較(cm3,)

注:B 組采用常規藥物治療,A 組在B 組的基礎上采用遠隔缺血后適應治療;與同組治療前比較,aP<0.05

例數55 55治療前5.93±1.26 5.84±1.33 0.364 0.716治療3個月后3.35±1.02a 3.79±1.11a 2.165 0.033組別A組B組t值P值

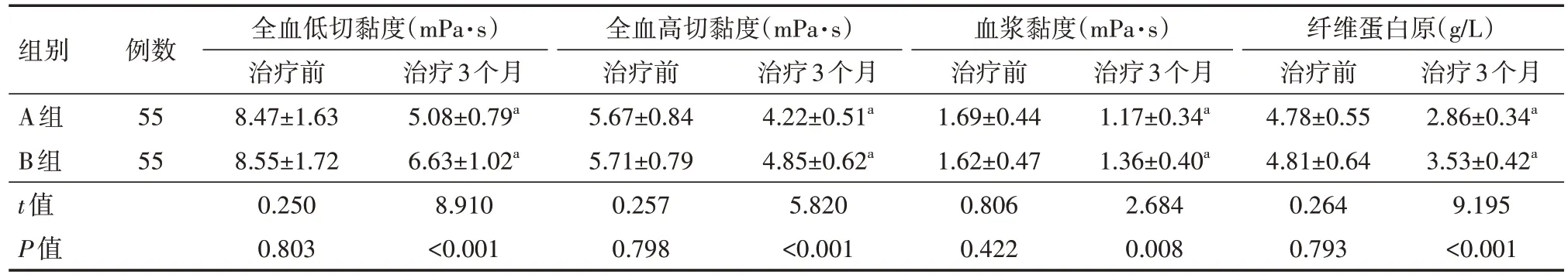

4、治療前、治療3個月后兩組血液流變學指標比較

治療3 個月后,與B 組相比,A 組全血漿黏度、全血高切黏度、血低切黏度、纖維蛋白原水平明顯降低(均P<0.05),見表4。

表4 兩組缺血性腦卒中患者治療前后血液流變學指標比較()

表4 兩組缺血性腦卒中患者治療前后血液流變學指標比較()

注:B組采用常規藥物治療,A組在B組的基礎上采用遠隔缺血后適應治療;同組治療前比較,aP<0.05

組別A組B組t值P值治療3個月2.86±0.34a 3.53±0.42a 9.195<0.001例數55 55全血低切黏度(mPa·s)治療前8.47±1.63 8.55±1.72 0.250 0.803治療3個月5.08±0.79a 6.63±1.02a 8.910<0.001全血高切黏度(mPa·s)治療前5.67±0.84 5.71±0.79 0.257 0.798治療3個月4.22±0.51a 4.85±0.62a 5.820<0.001血漿黏度(mPa·s)治療前1.69±0.44 1.62±0.47 0.806 0.422治療3個月1.17±0.34a 1.36±0.40a 2.684 0.008纖維蛋白原(g/L)治療前4.78±0.55 4.81±0.64 0.264 0.793

5、治療前、治療3 個月后兩組患者的血清S100β、NSE、Npt、GAL3水平比較

治療3 個月后,與B 組相比,A 組血清S100β、NSE、Npt、GAL3水平均較低(均P<0.05),見表5。

表5 兩組缺血性腦卒中患者治療前后血清S100β、NSE、Npt、GAL3水平比較()

表5 兩組缺血性腦卒中患者治療前后血清S100β、NSE、Npt、GAL3水平比較()

注:B 組采用常規藥物治療,A 組在B 組的基礎上采用遠隔缺血后適應治療;S100β 為S100 蛋白,NSE 為神經元特異性烯醇化酶,Npt 為新喋呤,GAL3為半乳糖凝集素3;與同組治療前比較,aP<0.05

治療3個月9.68±2.27a 11.94±3.04a 4.418<0.001組別A組B組t值P值例數55 55 S100β(μg/L)治療前2.26±0.47 2.35±0.54 0.932 0.353治療3個月1.37±0.38a 1.74±0.46a 4.599<0.001 NSE(μg/L)治療前39.65±5.83 40.12±6.11 0.413 0.681治療3個月15.28±3.37a 19.72±4.73a 5.670<0.001 Npt(nmol/L)治療前18.74±5.19 19.21±5.63 0.455 0.650治療3個月6.95±1.78a 9.07±2.24a 5.495<0.001 GAL3(g/L)治療前16.18±4.82 15.74±4.17 0.512 0.610

討 論

缺血性腦卒中是常見腦卒中類型,多因機體腦組織局部血液循環受損導致腦部缺血性壞死,從而致使神經功能損傷,影響患者生活質量,故臨床應積極采取有效治療方案,以提高患者生活質量[16-20]。

目前抗血小板、神經保護類藥物是針對缺血性腦卒中常見藥物,可有效抑制血小板聚集,促進腦部組織代謝,增強腦部缺氧耐受性,但也可造成再灌注損傷[21-24]。遠隔缺血后適應治療為內源性保護機制的一種,具有二級預防作用,還可促使側支循環的建立,并保護神經元,此外,還可保護被激活的緩激肽、腺苷及阿片類內源性活性產物[25-29]。本研究結果顯示,治療3 個月后A 組臨床總有效率高于B組,NIHSS評分低于B組,BI評分高于B組,梗死灶體積縮小幅度大于B 組(均P<0.05),說明,缺血預適應輔助治療缺血性腦卒中患者療效顯著,提高患者神經功能及生活能力,縮小梗死灶體積。原因分析為,遠隔缺血后適應治療可通過遠隔部位實行短暫性重復及非致死缺血處理,直接避開腦部缺血區,對尺神經、橈神經產生缺血性刺激強度,從而使腦神經組織得到保護。本研究結果還顯示,治療3 個月后血液流變學指標水平低于B 組(P<0.05),說明,缺血預適應輔助治療缺血性腦卒中患者可調節血液流變學,原因分析為,遠隔缺血后適應治療通過對腦部缺氧缺血的耐受性,保護血管內細胞受損,從而加強血管順應性,改善血液循環。

另有研究指出,血清S100β、NSE、Npt、GAL3 可參與缺血性腦卒中發生發展,其中血清S100β 為結合蛋白,具有營養神經元作用,其水平升高時可反映神經元受損;血清NSE主要存在于神經組織中,其水平升高則反映神經組織受損;血清Npt為低分子嘧啶復合物的一種,其水平與缺血性腦卒中嚴重程度呈正相關;血清GAL3可參與細胞分化、凋亡、增殖等炎性反應過程,其水平升高可導致缺血性腦卒中時神經元受損、腦部缺血受損程度[30]。研究結果顯示,治療3 個月后A 組血清 S100β、NSE、Npt、GAL3 水平低于 B 組(P<0.05),由此說明,缺血預適應輔助治療缺血性腦卒中患者可有效緩解病情,分析原因為,遠隔缺血后適應治療可有效促進內源性保護物質的分泌、增殖,從而改善腦組織血流循環,促使腦部供血、供氧恢復,促進營養神經元修復,此外,還可抑制炎性因子分泌,減輕炎性反應,減輕缺血再灌注損傷。

綜上,缺血預適應輔助治療缺血性腦卒中患者療效顯著,可有效改善患者日常生活能力及神經功能,縮小梗死灶體積,調節血液流變學狀態,促進病情恢復。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突