肺康復分級療法聯合過渡期護理在預防機械通氣患者ICU后綜合征中的應用效果

汪璐璐 徐鳳玲 宮娟 劉鋼 方俊 張標新

近30年來,重癥監護室(ICU)的服務利用率持續增長。與此同時,ICU患者的生存期得到了改善,幸存人數不斷增加,但也有較多患者在康復期間出現了ICU相關的并發癥。ICU后綜合征(PICS)是指危重患者由于受病房環境、自身病情、治療等諸多因素影響,在轉出ICU后新出現或加重的一系列生理、心理及認知上的功能障礙,如ICU獲得性衰弱、焦慮、抑郁、譫妄等,這些障礙在患者出院后將持續影響患者本人及其家屬,影響患者康復并降低生活質量[1]。有研究顯示,危重患者轉出ICU后PICS發生率可高達75%~80%[2]。目前,國內ICU護士主要關注危重患者的搶救和生命支持,最終結局指標多關注病死率,而患者從ICU轉至普通病房階段的治療護理常被忽略,針對危重患者轉出ICU后的身心健康結局關注較少。研究表明,患者行機械通氣、住院時間長、高APACHE Ⅱ評分等是PICS發生的重要危險因素[3-4],而早期有效的實施肺康復訓練是幫助危重患者縮短機械通氣時間以及ICU住院時間、改善疾病預后和降低病死率的重要策略[5]。因此,本研究探討機械通氣患者住ICU期間進行肺康復分級療法聯合過渡期護理在PICS隨訪中的應用效果,分析肺康復分級療法聯合過渡期護理對ICU轉出患者生活自理能力、氧合指數、肌力、ICU獲得性衰弱、焦慮、抑郁、譫妄及不良事件發生率等影響,以期進一步提高ICU重癥患者護理質量。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取2021年1—12月自我科ICU轉出的120例機械通氣患者為研究對象。納入條件:年齡≥18周歲;ICU機械通氣時間≥24 h ;病情穩定后轉入病房繼續治療;轉出ICU后同意隨訪。排除條件:氣胸未治療、四肢不健全、新發骨折未固定;合并下肢深靜脈血栓或神經肌肉疾病;合并休克、嚴重心律失常;存在其他肺康復禁忌證。按組間基本特征具有可比性的原則分為觀察組和對照組,每組60例。觀察組中男46例,女14例;平均年齡63.02±14.12歲;有合并癥者43例;入ICU診斷呼吸系統疾病18例,消化系統疾病15例,心腦血管疾病16例,其他疾病11例;急性生理與慢性健康評分16.52±8.03分。對照組中男51例,女9例;平均年齡65.26±13.15歲;有合并癥者37例;入ICU診斷呼吸系統疾病22例,消化系統疾病11例,心腦血管疾病19例,其他疾病8例;急性生理與慢性健康評分17.23±5.08分。兩組患者上述臨床資料的比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 護理方法

1.2.1 對照組 實施常規康復護理措施。包括每2 h給予翻身拍背1次、振動排痰每天2次、按需吸痰、被動肌肉按摩、活動四肢關節等。患者轉出ICU時按照常規轉科流程,由ICU護士陪同進行轉運,與病房護士交接患者的意識、生命體征、皮膚和導管等情況后返回。

1.2.2 觀察組 實施肺康復分級療法聯合過渡期護理,具體方法如下。

1.2.2.1 成立肺康復護理小組 組長由ICU護士長擔任,5名ICU專科護士擔任組員。小組組員負責對臨床護士進行相關內容培訓,要求人人熟練掌握肺康復措施及過渡期護理工作,護士長定期檢查和監督肺康復訓練和過渡期護理具體措施的落實情況。

1.2.2.2 啟動肺康復分級療法

(1)初級康復:適用于血流動力學穩定的所有患者。①體位治療。抬高床頭30°~45°,每2 h翻身1次,良肢位擺放。②氣道管理。有效吸痰和促進排痰等措施。③物理治療。遵醫囑給予神經肌肉電刺激、超短波治療、體外膈肌起搏等。④其他。遵醫囑給予患者鎮靜鎮痛、口腔護理、營養支持、藥物治療等。

(2)一級康復:評估患者鎮靜評分(RASS)≤-2分或為+2分,或循環不穩定需用藥維持,或氧合指數≤100 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),或肌力<2級。于初級康復基礎上實施:①機械通氣模式。選擇持續氣道正壓法,壓力支持(PS)設定30~40 cm H2O(1 cmH2O=0.098 kPa),維持 20~40 s ,每8 h 1次。②體位治療。抬高床頭45°~60°或俯臥位,每天2次,半臥位每次30 min,俯臥位每次≥6 h。③運動鍛煉。多途徑給予感覺運動刺激,被動活動肢體與訓練關節活動度,每天2次,每次10~20 min。④雙下肢氣壓治療,每天2次,每次30 min。

(3) 二 級 康 復:RASS評 分 為 -1~+1分,且循環相對穩定、氧合指數為100~200 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)、肌力為2~3級。于一級康復基礎上實施:①機械通氣模式。根據病情逐漸將壓力觸發值由-2 cm H2O調至-10 cm H2O,以增加膈肌做功;病情許可的情況下可嘗試改為自主呼吸spont模式,每天2次,每次10~30 min,以患者不覺疲勞為主。②體位治療。抬高床頭60°~90°,每天2次,30~60 min/次。③氣道管理。主動翻身、咳嗽訓練和用力呼氣等,每天2次,每次15~20 min。④呼吸肌訓練。腹式呼吸、控制性深呼吸和胸廓擴張呼吸等,每天2次,每次15~20 min。⑤運動鍛煉。主動活動肢體與訓練關節活動度,如四肢肌力訓練、橋式運動、床上腳踏車運動等,每天2次,每次20 min。⑥心理護理。給予認知行為干預、音樂療法、生物反饋放松訓練和支持性心理治療等。

(4)三級康復:RASS評分為-1~+1分,且循環穩定、氧合指數>200 mmHg、肌力>3級。于二級康復基礎上實施:①機械通氣模式。選擇壓力支持模式,間斷脫機,早期每日脫機1~2 h,據患者情況逐漸延長脫機時間直至完全脫機。②氣道管理。采用語音閥等技術改善患者的吞咽、說話及排痰功能。③呼吸肌訓練。腹式呼吸加阻訓練、人工阻力呼吸訓練、三球儀負荷呼吸訓練等,每天2次,每次15~20 min。④運動鍛煉。四肢負重與轉移訓練,每天2次,每次15~30 min。⑤家庭肺康復指導。制訂適合患者出院后家庭可做的康復訓練方案并給予針對性指導,加強家庭陪護人員的康復知識宣教,帶動患者的家庭支持體系。

1.2.2.3 實施過渡期護理 每日晨間參與醫師查房,了解患者病情,對于將要轉出ICU的患者,于轉出前1 d實施過渡期護理,轉出前評估患者的病情狀況、生命體征、現存護理問題與潛在并發癥,高風險患者篩選(如氣管切開、深靜脈血栓、氧飽和度低、危急值、耐藥等),探視期間指導家屬和患者一同學習管道維護、康復鍛煉、生活自理、并發癥觀察等知識,告知家屬按時在ICU門口等待,電話聯系病房護士做好轉入準備等;轉出中由管床醫師、責任護士和患者家屬共同陪同,嚴密觀察患者病情,就高風險患者與病房護士重點交班,交代患者的康復訓練具體實施狀況,并根據病情確定下一次隨訪時間或是終止隨訪;轉出后對病房護士及家屬提供督導式強化功能鍛煉和信息咨詢服務,指導氣管切開患者氣道管理、肺康復具體操作和示范、并發癥和病情加重的早期識別與管理等,若需要,肺康復小組成員可參與ICU轉出患者的科室查房、疑難病例討論等。

1.3 資料收集

基線資料評估通過查閱病歷、護理記錄或詢問家屬獲取;生活自理能力評分、氧合指數、肌力評分、焦慮和抑郁評分、譫妄在患者肺康復前、轉出ICU及轉出后1周進行評估;不良事件發生率在患者轉出ICU及轉出后1周進行評估。

1.4 觀察指標

(1)生活自理能力:評估采用Barthel指數。總分100分,分數越高表明患者生活自理能力越強。

(2)肌力:評估采用英國醫學研究委員會(MRC)評分。得分范圍0~60分,分數越高肌力越強,<48分可診斷為ICU獲得性衰弱[6]。

(3)氧合指數(PaO2/FiO2):使用血氣分析儀(RP500)進行血樣檢測。

(4)心理狀況:焦慮、抑郁癥狀評估采用住院焦慮抑郁量表(HADS)。包括焦慮和抑郁2個分量表,分別針對焦慮和抑郁問題各7題,每題0~3分,總分0~21分。分數越高表明患者焦慮或抑郁程度越嚴重。

(5)認知狀況:譫妄評估采用ICU意識模糊評估法(CAM-ICU)。包括4個特征:①意識狀態急性變化或波動;②注意功能障礙;③思維邏輯紊亂;④意識水平改變。特征1加2且特征3或4陽性即為譫妄[7]。

(6)不良事件發生率:包括壓力性損傷、非計劃拔管以及深靜脈血栓的發生情況。

1.5 統計學方法

采用SPSS 23.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料采用“均數±標準差”進行描述,組間均數比較采用t檢驗,組間、組內各觀察時點間均數比較使用雙因素重復測量方差分析;計數資料組間構成比較采用χ2檢驗,不滿足χ2檢驗條件的采用Fisher確切概率法檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

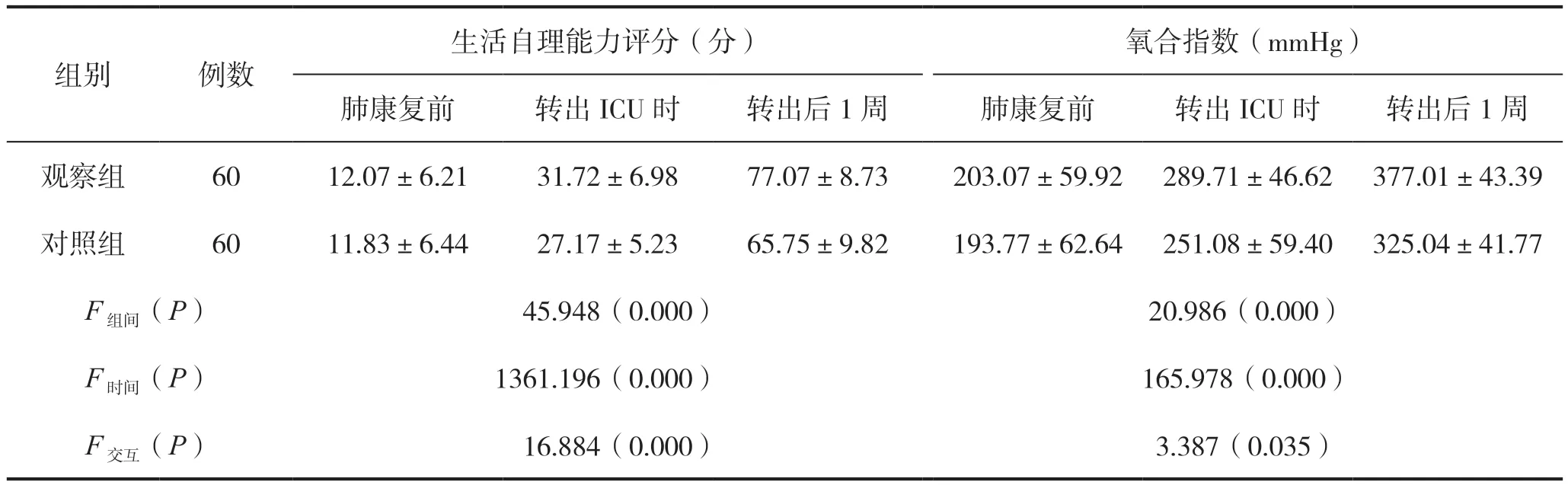

2.1 兩組患者不同時間點生活自理能力評分及氧合指數比較

兩組患者肺康復前、轉出ICU時、轉出ICU1周后的生活自理能力評分及氧合指數比較結果顯示,兩組三個時點各指標均呈逐漸升高的趨勢,時間之間差異有統計學意義(P時間<0.05);轉出ICU時、轉出ICU1周后各指標均以觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P組間<0.05),并且隨觀察時間延長,組間差異逐漸增大,組間隨時間變化的差異有統計學意義(P交互<0.05)。見表1。

表1 兩組患者不同時間點生活自理能力評分及氧合指數比較

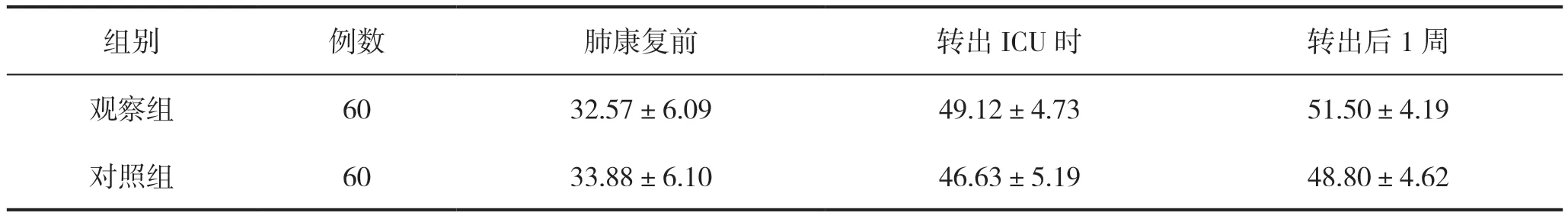

2.2 兩組患者不同時間點肌力評分比較

兩組患者肺康復前、轉出ICU時、轉出ICU1周后的肌力評分比較結果顯示,兩組三個時點各指標均呈逐漸升高的趨勢,時間之間差異有統計學意義(P時間<0.05);轉出ICU時、轉出ICU1周后各指標均以觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P組間<0.05),并且隨觀察時間延長,組間差異逐漸增大,組間隨時間變化的差異有統計學意義(P交互<0.05)。見表2。

表2 兩組患者不同時間點肌力評分比較

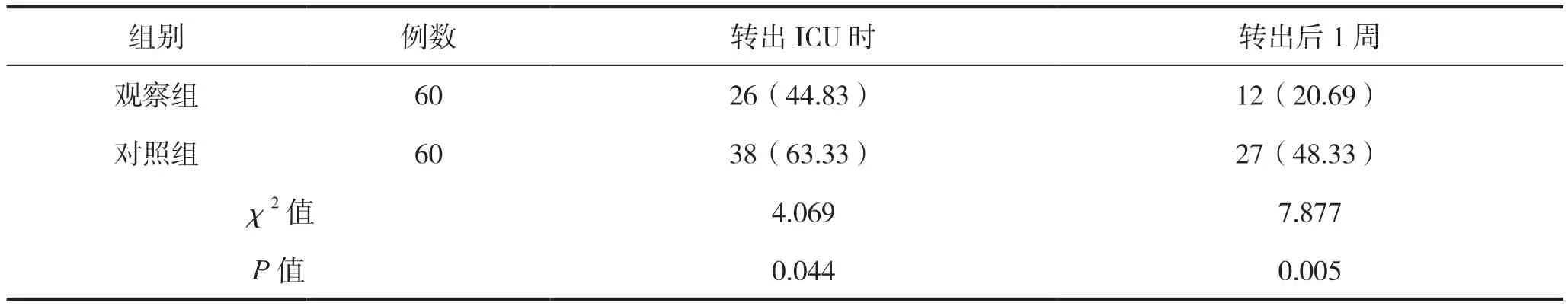

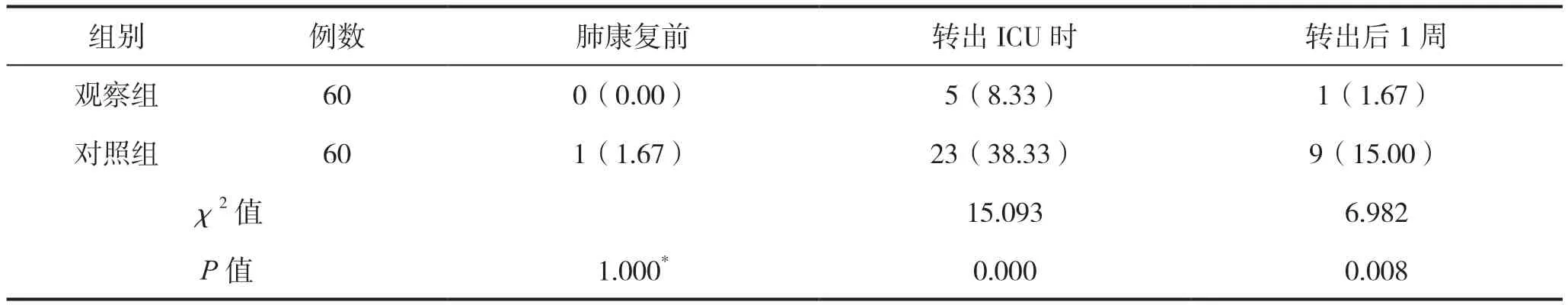

2.3 兩組患者不同時間點lCU獲得性衰弱發生率比較

肺康復前,兩組患者均無獲得性衰弱病例發生,轉出ICU時及轉出后1周,觀察組ICU獲得性衰弱發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者ICU獲得性衰弱發生率比較

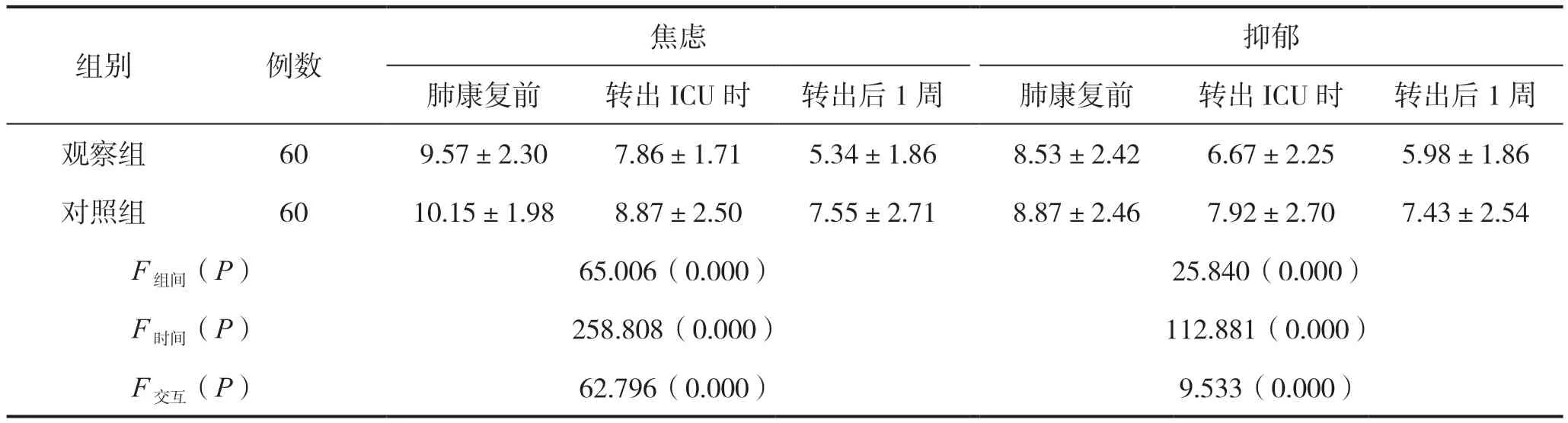

2.4 兩組患者不同時間點焦慮與抑郁評分比較

兩組患者肺康復前、轉出ICU時、轉出ICU1周后的焦慮與抑郁評分比較結果顯示,兩組三個時點各指標均呈逐漸降低的趨勢,時間之間差異有統計學意義(P時間<0.05);轉出ICU時、轉出ICU1周后各指標均以觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P組間<0.05),并且隨觀察時間延長,組間差異逐漸增大,組間隨時間變化的差異有統計學意義(P交互<0.05)。見表4。

表4 兩組患者不同時間點焦慮與抑郁評分比較(分)

2.5 兩組患者不同時間點譫妄發生率比較

肺康復前,兩組譫妄發生率比較差異無統計學意義(P>0.05);轉出ICU時及轉出后1周,觀察組譫妄發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 兩組患者不同時間點譫妄發生率比較

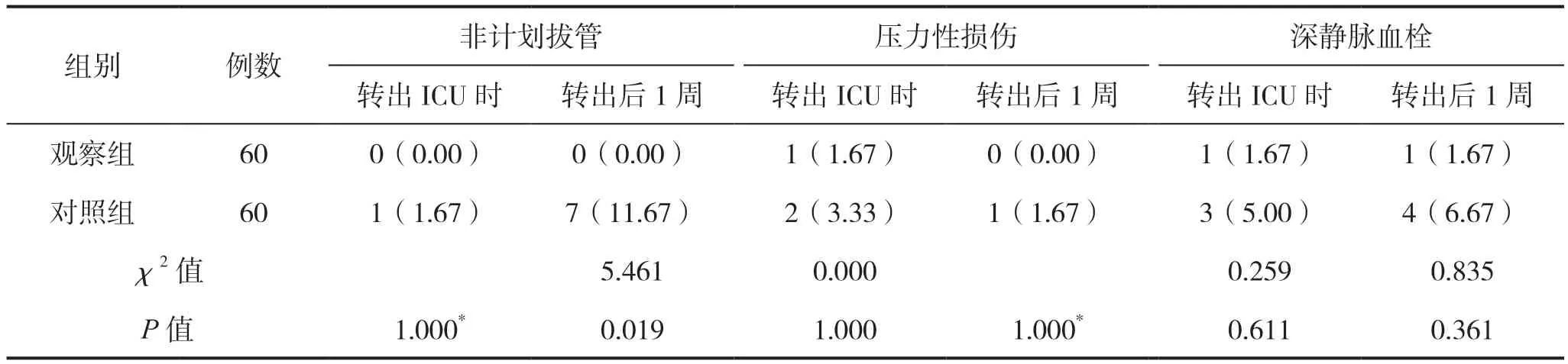

2.6 兩組患者不同時間點不良事件發生率比較

轉出ICU時,兩組不良事件發生率比較差異無統計學意義(P>0.05);轉出后1周,觀察組非計劃拔管率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表6。

表6 兩組患者不同時間點不良事件發生率比較

3 討論

3.1 肺康復分級療法聯合過渡期護理可有效提高lCU轉出機械通氣患者的軀體功能

對于ICU危重癥患者,我們不僅需要搶救患者生命,還要盡可能減少并發癥發生率,提高其生活質量。本研究結果顯示,轉出ICU時及轉出后1周,觀察組患者生活自理能力和肌力評分高于對照組,同時ICU獲得性衰弱發生率低于對照組,與Jang等[8]研究結果一致。ICU獲得性衰弱是ICU患者的常見并發癥并嚴重影響患者康復[9],研究表明,機械通氣時間4~7 d的患者ICU獲得性衰弱發生率可高達33%~82%[10]。由于患者長時間臥床、短期內過度鎮靜,加之身體生理功能及營養狀況較差、危重癥引起機體急性應激反應等,使得肌蛋白水解加速與合成抑制,故易引發ICU獲得性衰弱[11]。本研究對患者實施續貫式機械通氣、漸進性體位改變、氣道廓清等技術,可改善肺通氣及氧合,提高呼吸肌的收縮和舒張能力,預防肺部感染和肺部不張等并發癥;呼吸肌訓練[12]可改善由于機械通氣引起的呼吸肌功能障礙,提高肺臟和胸廓的順應性,改善咳嗽能力和膈肌力量,從肌力和耐力等各方面重塑呼吸肌;早期運動訓練[13]可改善四肢肌力,防止關節僵化,并能促進心肺功能恢復,加快肢體血液循環,改善機體狀態,從而減少ICU獲得性衰弱的發生,促進日常生活能力恢復,對預防PICU具有重要的促進作用。另外,在轉出ICU前即篩選出高風險患者,協助病房護士結合患者的具體病情制訂針對性的康復護理措施,從而保證患者在轉出ICU過渡期間能獲得連續并且有效的重癥護理,減少了病情的急劇變化從而確保了ICU轉出機械通氣患者軀體功能的顯著提高。

3.2 肺康復分級療法聯合過渡期護理可降低lCU轉出患者的焦慮與抑郁水平

本研究結果顯示,轉出ICU時及轉出后1周,觀察組焦慮、抑郁評分低于對照組,與芮祖琴等[14]研究結果一致。由于疾病、環境改變、鎮靜藥物使用、疼痛、夜間睡眠剝奪、肢體約束、擔心預后等原因,ICU患者普遍存在焦慮、抑郁情緒[15]。研究表明,ICU住院5 d以上患者,情緒障礙發生率可高達47%,而由此導致的撤機困難和病死率分別增加了28%和10%[16]。因此,本研究向患者及其家屬提供了心理護理及家庭康復指導,通過醫護患共同合作幫助患者克服心理障礙,提升康復信心,從而減輕負性情緒。對疾病的充分認知可緩解ICU患者的負性情緒,本研究中肺康復分級療法及過渡期護理的實施可使護患交流頻次增加,不僅患者最基本的生理需求及安全需求得到了滿足,為患者及其家屬提供的康復知識指導也避免了患者盲目的擔心和恐懼。另外,早期肺康復訓練通過分級評估和循序漸進的早期鍛煉使患者各方面的機體功能得以提高,過渡期護理幫助患者及家屬安全過渡,都將有助于改善患者的肺功能狀態和日常生活能力,這也是機械通氣患者焦慮、抑郁情緒改善的重要因素。此外,腹式呼吸、控制性深呼吸等作為一種放松式的呼吸訓練方法,通過深、慢、有規律的呼吸訓練,可實現交感神經和副交感神經的自我調節,使交感神經張力降低,自主神經功能得以改善[17],從而在一定程度上緩解了患者的心理壓力和緊張情緒。

3.3 肺康復分級療法聯合過渡期護理可降低lCU轉出患者譫妄發生率與非計劃拔管率

本研究發現,轉出ICU時及轉出后1周,觀察組譫妄發生率低于對照組,與Gual等[18]研究結果一致。譫妄臨床表現為注意力分散、意識障礙和感知覺異常等,ICU患者發生譫妄的重要因素包括機械通氣,ICU機械通氣患者譫妄發生率可高達80%[19],長時間譫妄可能導致認知功能障礙,增加死亡風險和醫療負擔。因此,ICU機械通氣患者譫妄及認知障礙的有效預防至關重要。研究表明[20],低氧血癥是加重認知障礙的重要因素。本研究向患者提供了早期肺康復分級訓練策略,改善了患者呼吸功能及缺氧癥狀,滿足了腦部氧氣和營養供應,增加了腦源性神經營養因子生成,興奮了中樞神經系統突觸傳遞,從而改善了大腦結構和功能。另外,由于此方案患者在病情允許的條件下可主動參與,增加了與患者的溝通,通過康復鍛煉增加了患者的治療信心,從而減少了譫妄的發生率。另有研究表明[21],早期活動干預對預防譫妄具有關鍵意義。本研究中護士幫助患者進行主動與被動功能鍛煉,協助患者日常生活自理,一定程度緩解了患者的負性情緒,提升其治療依從性,可進一步提升其認知功能,有效預防譫妄發生。本研究結果表明,轉出后1周對照組患者的非計劃拔管率較高,一方面可能與患者譫妄有關,患者躁動與意識不清,情緒波動大,稍有不適就可能將管道拔出;另一方面可能病房護士經驗缺乏,而過渡期護理為病房護士提供了短期延續性指導和支持,使病房護士的重癥護理水平得以提高[22],從而降低了非計劃拔管率,確保了護理安全。

4 小結

對ICU機械通氣患者實施肺康復分級療法聯合過渡期護理干預有利于降低機械通氣患者ICU后綜合征的發生風險,短期可有效改善患者轉出ICU時及轉出后1周的軀體、心理及認知等相關功能,降低轉出后非計劃拔管發生率。但本研究樣本量較小,非單一病種,且所選區域單一,隨訪時間較短,因此未來仍需更多大樣本、多中心和長時間隨訪的隨機對照研究,連續跟進患者轉出ICU后的功能狀態,分析PICU、臨床、社會人口因素與疾病康復軌跡的聯系,以提高整體護理質量。