青中年腦卒中患者認知障礙知信行現狀調查

侯依妹 李向華 王麗麗

腦卒中是我國居民致死和致殘的首位病因,近年來,腦卒中發展突出特點表現為發病率和致死率的年輕化[1]。與老年患者相比,青中年腦卒中患者處于事業發展的重要階段,僅有60%的青年腦卒中患者在恢復后可重返工作崗位,腦卒中患者面臨家庭和工作的雙重壓力,存在有更深的挫敗感和不確定感[2-3]。青中年腦卒中患者軀體恢復較好,但認知障礙的影響會長達十年之久,是患者重回社會生活的重要阻礙[4]。目前,我國關于青中年腦卒中患者的研究主要在影響因素及干預方法等方面,關于青中年患者認知障礙的研究較少[5-7]。知信行理論認為患者對疾病知識的了解是建立積極治療信念、改變健康相關行為的基礎[8]。本研究通過調查青中年腦卒中患者對認知障礙相關的知識、信念、行為現狀,分析相關影響因素,為制訂青中年腦卒中患者認知功能的干預措施提供參考依據。

1 對象與方法

1.1 調查對象

選擇2021年12月—2022年2月在河北省某三級甲等綜合醫院住院的青中年腦卒中患者130例為調查對象。納入條件:符合中華醫學會第四屆腦卒中診斷標準,并經頭顱CT和/或MRI證實;年齡18~59歲;生命體征穩定,能配合完成量表評估;蒙特利爾(MoCA)評分≥18分;知情同意自愿參加本研究。排除條件:存在酗酒、藥物濫用、腦部外傷等其他原因導致的認知障礙或精神障礙;存在嚴重聽覺、視覺及語言功能障礙;生活完全不能自理。本研究經過醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 調查內容及工具

(1)一般資料調查:采用自行編制的一般資料調查表,收集患者的姓名、性別、年齡、受教育程度、婚姻狀況、職業、收入、居住情況、費用支付方式、興趣愛好等。患病情況包括患者卒中類型、病程、是否首發、其他病史等。

(2)卒中后認知障礙知信行調查問卷:以知信行理論為指導,通過專家函詢、預調查等方法,編制卒中后認知障礙知信行調查問卷,分為知識、信念、行為三部分,共19個條目。問卷總分為8~52分,得分越高,表明知信行水平越好。問卷得分率=實際得分/總分×100%,各維度得分率=(維度的平均分/該維度的可能最高得分)×100%,得分率大于66%為高水平,33%~66%為中等水平,小于33%為低水平[9]。

(3)蒙特利爾認知評估量表:2004年由加拿大學者Nasreddine等[10]在簡易精神狀態量表(MMSE)的基礎上進行修改,編制了蒙特利爾認知評估量表(MoCA)并在世界范圍內得到了廣泛的應用,2006年由王煒等[11]引入我國。在我國的研究中,MoCA截斷值為26分時,敏感性為90.79%,特異性為84.62%[12]。故本研究采用26分為輕度認知障礙分界值,納入MoCA≥18分的患者,18~26分為輕度認知功能障礙,MoCA≥26分為認知功能正常(受試者受教育年限≤12加1分,但總分不能超過30分)[13]。

1.3 調查方法

對問卷收集者進行問卷指導語的同質化培訓,采用紙質版問卷收集的方式,向患者講解研究的目的及資料的保密原則,取得患者及家屬的知情同意后進行收集,對不能自行填寫者,由收集者采用中立語氣進行講解,客觀真實填寫,填寫無誤后完成收集。每日由兩名收集者分別進行數據整理查對。共發放問卷140份,回收有效問卷130份,有效回收率為93%。

1.4 統計學方法

采用EpiData 3.1建立數據庫,SPSS 25.0統計學軟件進行數據分析,計量資料采用“均數±標準差”表示,組間均數比較采用t檢驗或方差分析,多因素采用多元線性回歸分析。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 青中年腦卒中患者知信行調查問卷得分情況

青中年腦卒中患者知信行調查問卷整體得分為36.70±7.08分,知識、信念、行為各維度得分別為9.86±4.34分、16.32±1.91分 和 10.50±2.59分。問卷整體得分率為70.56%,三個維度得分率分別為61.68%、81.62%、65.63%。

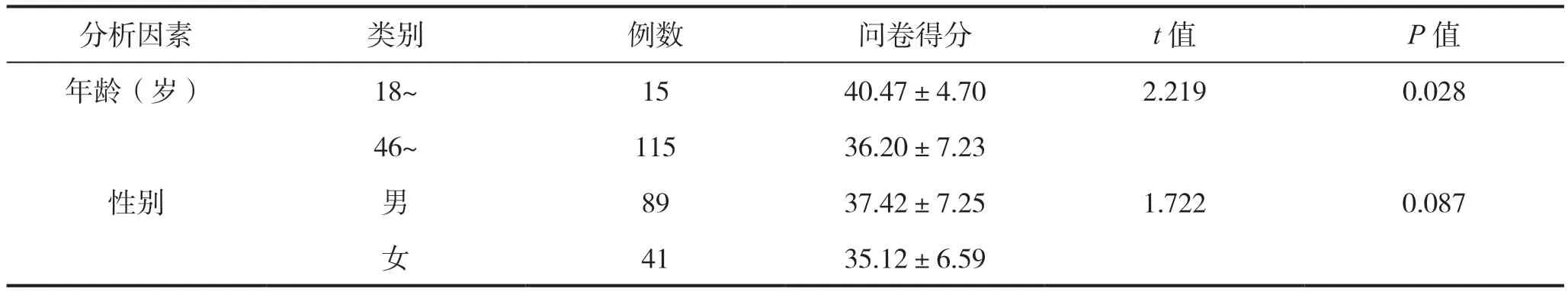

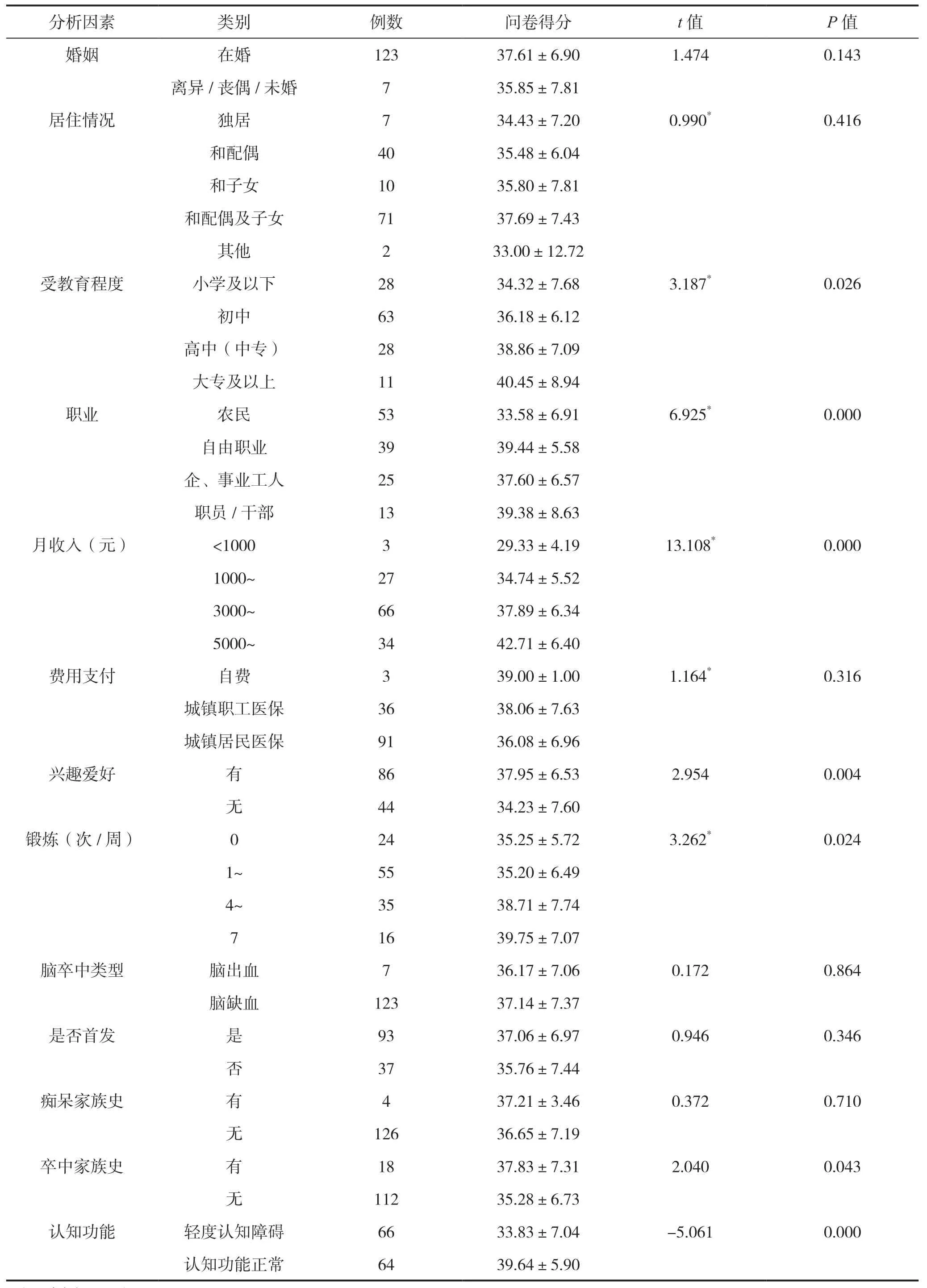

2.2 影響青中年腦卒中患者知信行調查問卷得分的單因素分析

單因素分析結果顯示,患者的年齡、受教育程度、職業、月收入、興趣愛好、鍛煉情況、卒中家族史、認知功能是影響青中年腦卒中患者知信行調查問卷得分的因素(P<0.05)。見表1。

表1 影響青中年腦卒中患者知信行調查問卷得分的單因素分析

續表

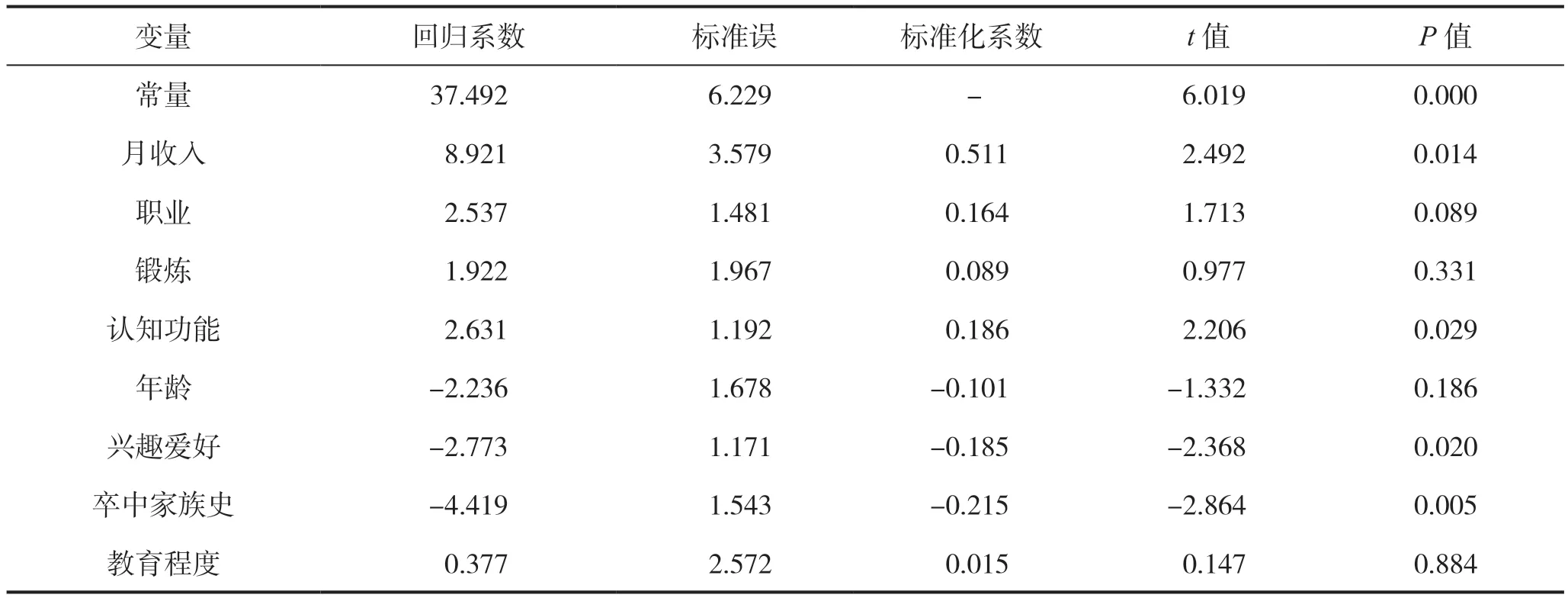

2.3 影響青中年腦卒中患者知信行調查問卷得分的多元線性回歸分析

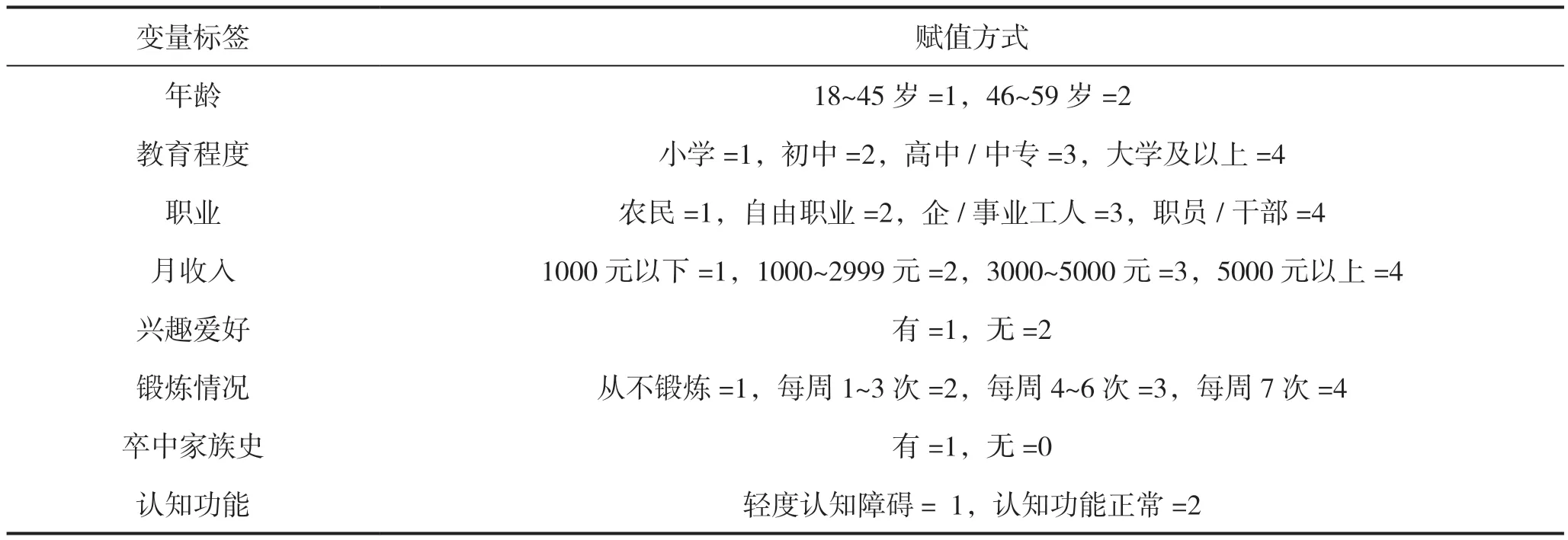

以患者知信行問卷得分為因變量,以表1中具有統計學意義的因素為自變量(賦值見表2),進行多元線性回歸分析,結果顯示,月收入、認知功能、興趣愛好、卒中家族史是患者知信行調查問卷得分的影響因素(P<0.05);月收入水平高、認知功能正常、有興趣愛好、有卒中家族史的青中年腦卒中患者知信行水平相對較高。見表3。

表2 變量賦值表

表3 影響青中年腦卒中患者知信行調查問卷得分的多元線性回歸分析

3 討論

3.1 患者對卒中后認知障礙知信行現狀分析

本組患者知信行調查問卷整體得分率為70.56%,處于較高水平,知識維度與行為維度得分率為中等水平,信念維度得分率處于較高水平,表明青中年患者對疾病治療充滿信心,能夠利用網絡或其他途徑獲取疾病知識,希望更快的回歸生活與工作。本研究中,患者對“認知障礙”這一概念了解較少,原因可能為患者普遍將卒中后認知障礙視為腦卒中后正常現象從而忽視認知障礙的癥狀[14]。謝麗琴等[15]對農村認知障礙老年人進行的一項訪談中,患者均未聽過“認知障礙”這一詞,不了解相關癥狀,醫療機構與基層組織仍需擴大對認知障礙的宣傳,講解卒中后認知障礙的可預防性和可治療性,講解認知障礙與癡呆的關系,引起患者的重視。

3.2 患者知信行調查問卷得分影響因素分析

(1)收入:本研究結果表明,收入越高,患者的知信行水平越高,與連麗麗等[8]研究結果一致。分析原因可能為:青中年腦卒中患者處于“家庭頂梁柱”的重要角色,承擔著家庭、事業的多重責任與壓力,患者的收入越高,疾病帶來的經濟上與生活上的沖擊越小,其產生的焦慮、回避等負性情緒越少,對疾病治療的自信心越強[16]。收入水平越高的患者對疾病的羞恥感水平越低,其治療的積極性越大[17]。收入水平較高的患者,其生命意義感與社會參與水平也較高,更迫切回歸家庭與工作崗位,健康行為依從性也越高[18]。

(2)認知功能:本研究中認知功能正常的患者知信行水平較高。高達50%的腦卒中幸存者會遺留不同程度的認知障礙,而輕度認知障礙具有可預防性和可治療性,是治療的關鍵階段[19]。對于輕度認知障礙的患者,學習和理解能力下降,其對疾病相關知識的掌握、治療的信念以及行為水平較差,因此,醫務人員應對存在輕度認知障礙的青中年患者進行針對性管理,把握認知障礙這一治療的關鍵階段,向患者講解卒中后認知障礙及時治療的重要意義,建立特殊檔案,督促患者定期復查,根據患者病情采用運動、認知干預、中醫治療等多種方法促進認知功能恢復,使其最大程度的重回社會生活。

(3)興趣愛好:興趣愛好是患者知信行得分的影響因素,擁有興趣愛好的患者知信行水平更高。興趣愛好可增加患者與外界的聯系,擴大人際交往范圍,良好的社會支持系統可有效幫助患者應對生活中的應激事件,改善負性情緒,促進患者的心理健康[20]。另一方面,興趣愛好可幫助患者轉移注意力,減少對疾病的過分關注,調節自身壓力,有利于患者在恢復過程中保持積極樂觀的心態。既往研究表明,我國腦梗死患者缺乏興趣愛好,患者因對疾病存在恐懼或羞恥感,從而減少與外界的聯系,部分患者也會放棄原有的興趣愛好[21]。因此,醫務人員可與家屬聯合共同培養患者的興趣愛好,在科室內舉辦病友交流會,設置病友間的交流活動,出院后多參與社區活動,培養新的興趣愛好。

(4)卒中家族史:有過腦卒中家族史的患者,對疾病知識有較好的了解,對疾病發展和愈后有預見性,恢復過程中積極主動性更高。因腦卒中具有一定程度的遺傳性,經歷過腦卒中家族史的患者,也會采取相應的行為降低自身疾病風險水平。有研究表明,認知障礙家族史是患者改變生活方式預防疾病發生的保護因素,患者對疾病知識有了充分的了解才會提高健康行為依從性[22]。

4 小結

青中年患者是中國腦卒中疾病負擔的重要部分,而認知障礙是腦卒中管理的重要內容[2]。公眾對卒中后認知障礙的不了解或存在誤區,都會導致疾病被忽視或延誤就診,一旦發展為癡呆將給家庭和社會帶來巨大負擔[14]。本研究中,青中年患者的整體得分處于較高水平,但對卒中后認知障礙仍有部分誤區。患者對疾病知識的了解度是治療信念和行為的基礎,應加強對認知障礙這一概念的普及,講解卒中后認知障礙的表現與愈后,樹立早期治療的信心。對于低收入患者,增加其治療信念,與家屬聯合培養患者興趣愛好,保持愉悅的心情,對存在認知障礙的患者要重點管理。本研究為單中心研究,樣本代表性受限,未來可進行多中心大樣本調查,根據患者的對認知障礙的薄弱環節制訂針對性的干預措施,促進青中年患者早日回歸正常的社會生活。