探究全面發育遲緩兒童的發育特征

庾紅業 江蕙蕓 覃紅霞 蒙曉梅 何巧智

廣西壯族自治區婦幼保健院兒童保健科,南寧 530000

近年來隨著圍生醫學的發展,新生兒搶救技術的明顯提高,全面發育遲緩(GDD)兒童的發生率也在不斷地增加,國外報道全球GDD 的發生率為1%~3%[1],全球每年大約有40 萬發育遲緩兒童出生,是兒童康復科、保健門診就診的常見原因之一[2-3]。由于這類患兒早期中樞神經的癥狀不明顯,常不引起重視,得不到及時有效的康復,使患兒在精神、運動、視聽覺及語言發育異常或明顯落后[4],本研究將著重探討GDD 兒童不同年齡、不同程度的發育特征,為GDD兒童的臨床診斷和干預提供思路。

資料和方法

1、臨床資料

選擇2019—2020年接診的138例在廣西壯族自治區婦幼保健院兒童保健科就診的GDD 患兒,89 例健康體檢的正常兒童為研究對象。其中GDD 兒童中男103 例,女35 例,男女比例為2.94:1,年齡為(2.68±1.13)歲;正常兒童中,男58 例,女31 例,男女比例為1.87:1,年齡為(2.56±1.19)歲。兩組兒童的性別構成及年齡的分布的差異均無統計學意義(均P>0.05)。

1.1、診斷標準 (1)小于5 歲;(2)在大運動/精細運動、語言、認知、社交、社會適應能力等能區,有≥2個能區未達到預期發育標準,且無法接受系統性智力功能評估[5]。

1.2、排除標準 (1)有嚴重聽力障礙;(2)遺傳性代謝性疾病及染色體疾病;(3)其他發育性障礙性疾病,如腦癱、孤獨譜系障礙等。

2、方法

2.1、資料收集 回顧性分析2019—2020 年廣西壯族自治區婦幼保健院兒童保健科GDD 的臨床資料,所有的評估測試由經過專業培訓并通過考核的評估師完成。

2.2、Gesell 發育診斷量表 Gesell 嬰幼兒發育量表包含適應性、大運動、精細運動,語言、個人-社交5 個能區,每個能區的測試結果以發育商(developmental quotient,DQ)表示,該量表評分在86 分以上為正常,75~85 分為邊緣狀態,55~74 分為輕度,40~54 分為中度,25~39分為重度,<25 分為極重度[6]。

3、統計方法

采用SPSS 22.0 統計軟件對數據進行顯著性分析,計數資料采用χ2檢驗,計量資料符合正態分布,以()表示,比較行獨立樣本t檢驗,利用Spearman 相關性分析分析Gesell語言能區與其他能區的相關性,P<0.05為差異有統計學意義。

結 果

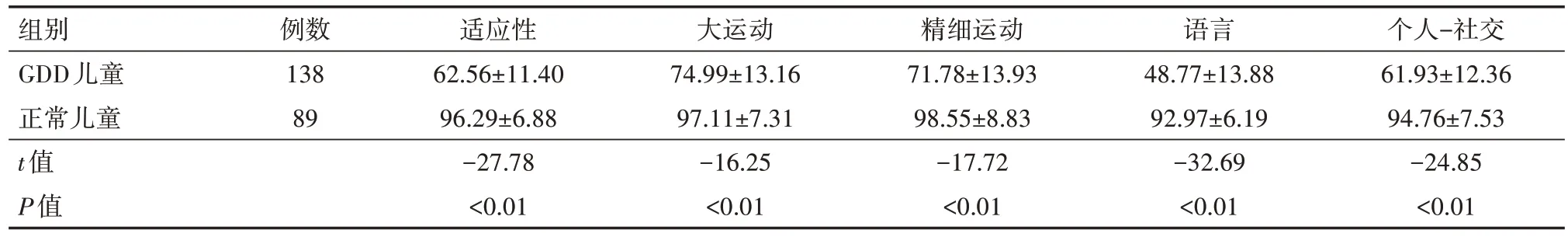

1、正常兒童與GDD兒童的發育商比較

表1 中GDD 兒童適應性、精細運動、大運動、語言、個人-社交各能區的DQ 均低于正常兒童,差異均有統計學意義(均P<0.05)。其中語言能區落后最明顯,其次是適應性、個人-社交2 個能區,而大運動能區是發育水平相對最好的。

表1 正常兒童和GDD兒童的發育商(分,)

表1 正常兒童和GDD兒童的發育商(分,)

注:GDD為全面發育遲緩

組別GDD兒童正常兒童t值P值個人-社交61.93±12.36 94.76±7.53-24.85<0.01例數138 89適應性62.56±11.40 96.29±6.88-27.78<0.01大運動74.99±13.16 97.11±7.31-16.25<0.01精細運動71.78±13.93 98.55±8.83-17.72<0.01語言48.77±13.88 92.97±6.19-32.69<0.01

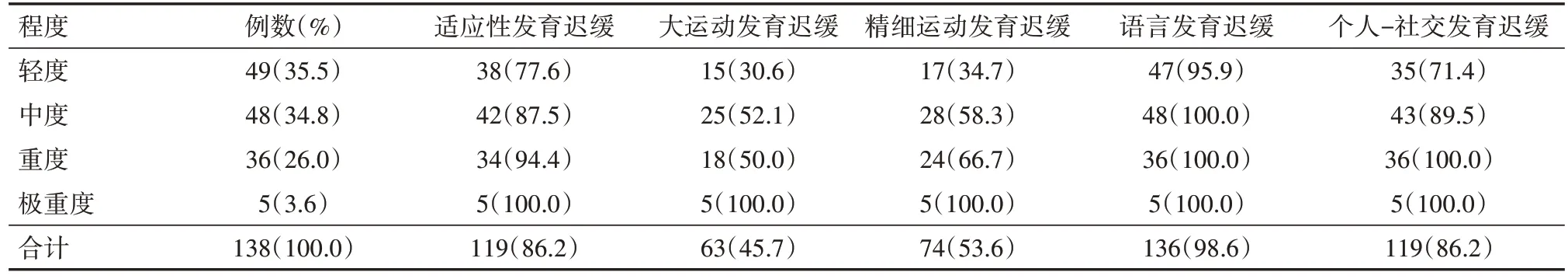

2、發育遲緩的程度特征

表2 中GDD 兒童隨著發育遲緩程度的不斷增加,適應性、精細運動、語言、個人-社交4 個能區發育遲緩兒童的比例不斷地增加,尤其是極重度發育遲緩的兒童更是表現為每一個能區的發育遲緩。

表2 不同程度全面發育遲緩(GDD)兒童的構成比[例(%)]

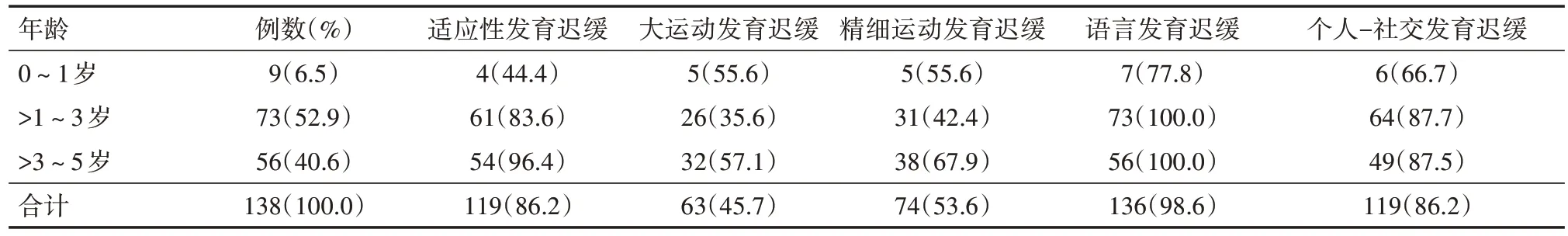

3、GDD兒童的年齡特征

138 例 GDD 兒童 0~1 歲 9 例,占 6.5%,>1~3 歲 73 例,占 52.9%,>3~5 歲 56 例,占 40.6%。表 3 中 GDD 兒童各能區發育遲緩人數比例中,占比最多的是語言能區發育遲緩兒童(98.6%),其次是適應性和個人-社交能區,分別占86.2%,而大運動和精細運動發育遲緩的比例則分別為45.7%和53.6%。且隨著年齡的增長,適應性和語言能區的發育遲緩兒童的比例增加。

表3 不同年齡段全面發育遲緩(GDD)兒童的構成比[例(%)]

4、GDD兒童語言能區與其他各能區的相關性

相關性分析結果顯示語言能區與適應性、大運動、精細運動、個人-社交各能區均存在正相關性(r=0.636、0.206、0.378、0.676,均P<0.05)。

討 論

GDD 是指5 歲以下的發育障礙兒童在適應性行為、語言、社會交往等領域存在至少2 個領域發育落后于同齡兒,是暫時性癥狀性描述性診斷,即便有典型臨床表現的GDD患兒以后也并不一定發展為智力障礙[7]。GDD 屬于慢性疾病,治療時間長,國內目前對GDD 預后的臨床報道較少。有研究認為GDD 可能為部分神經肌肉性疾病及早期環境剝奪所致的早期發育落后,亦可能為視覺損傷及聽覺損傷的伴發表現,若能及時給予干預和治療,預后一般良好[8]。0~2 歲是兒童中樞神經快速發展的階段,若此階段患兒出現神經功能損傷,往往會導致發育緩慢,如得不到及時有效的康復治療,以認知發育障礙為主的患兒可發展為智力殘疾、學習障礙等[9]。

本研究中GDD 兒童中男女比例為2.94:1,男童顯著多于女童,與國內外的研究結果一致[10],說明發育遲緩兒童存在性別差異。此外,本次研究采用Gesell 嬰幼兒發育量表對GDD 兒童的適應性、大運動、精細運動、語言、個人-社交5大能區進行評估,發現語言發育遲緩兒童所占的比例最多(98.6%),這與李平等[8]的研究一致,同時也證明語言是不同發育問題的一個敏感指標[11],是應該引起高度關注的發育指標之一。另外本研究發現隨著年齡的增長,適應性和語言能區發育遲緩兒童的比例均增加,適應性發育遲緩兒童的比例僅次于語言發育遲緩兒童,占86.2%。徐艷紅[11]認為GDD 兒童語言合并認知落后的兒童容易發展為智力障礙,本研究語言和認知發育落后所占的比例較多,語言和認知的干預難度大,恢復緩慢,是一個長期的治療過程,容易導致家長缺乏信心和耐心,且年齡越大治愈的可能性越低,因此應該加強兒童保健的發育篩查,早期發現,早期干預,最大限度地提高干預效果,降低GDD 的不良發育結局,另外本研究中,1~3 歲語言和適應性的發育遲緩人數增長迅速,兒童詞語爆發期在16~18 個月[12],在此年齡階段,正常兒童與GDD 兒童在詞匯量上存在著明顯的差距,所以GDD兒童在此階段容易被家長發現。

一些輕度發育遲緩的兒童通過適當的支持性措施,5歲之前可能進步至正常功能范圍而不再符合智力障礙的診斷標準[13]。盡管本研究中輕度發育遲緩兒童比例只占35.5%,但是為部分GDD 兒童和家長帶來了希望。有研究發現,早期干預不僅能促進正常兒童的智力發展,亦可促進智力低于正常兒童的智力發展,尤其是輕度智力落后的兒童,干預措施主要針對0~6 歲的兒童,尤其是0~3 歲之間的嬰幼兒[14]。本研究中3~5 歲發育遲緩兒童所占比例較多(40.6%),且在每一個能區發育遲緩的患兒基數大,輕度發育遲緩兒童的占比少,多數因為種種原因錯過了最佳的治療時機。分析原因可能以下幾點:(1)缺乏對GDD 疾病的認知,農村尤其是邊遠農村文化水平低,缺乏對GDD 兒童的認知,不引起重視,很多家長都是持觀望態度,葛海靜等[15]研究發現有47.12%的家長認為兒童說話遲可以等等再說,而發育遲緩患兒相對比語言發育遲緩更易推遲就診。(2)本研究中語言和認知落后兒童占比多,1 歲以后GDD 兒童適應性和語言發育落后人數迅速增加,可能與早期語言發育相對緩慢[16],與同齡人差距不明顯,同樣的認知發育落后早期僅表現為反應淡漠,與人眼神交流互動少,較易被忽視,導致早期GDD 兒童語言和認知發育落后較難被發現,導致很多患兒錯過了中樞神經系統代償的關鍵期而療效不明顯。(3)基層醫院缺乏經驗,醫療水平有限,目前很多基層醫院主要采用丹佛發育篩查量表(DDST)分別在6、8、12、18、24 月齡作為發育篩查工具,可能存在較大的假陰性率,臨床上首次由醫生發現發育遲緩的比例并不高[15]。

本研究顯示GDD 兒童主要以語言發育遲緩為主,同時適應性、大運動、精細運動、個人-社交也存在不同程度的發育遲緩,語言和適應性、大運動、精細運動、個人-社交各能區存在明顯的相關性,特別是適應性、社交與語言的相關系數分別是0.636 和0.676,相關比較密切,與陶聰等[17]的研究結果相似。這說明各能區之間相互影響,相輔相成。分析原因是語言發育與認知發育、社會交往、運動等是緊密相關的,從認知語言學的角度而言,語言是人類經過互動體驗和認知加工的產物,經歷“感覺-知覺-表象-意象圖式-認知模型-范疇化-概念化-意義”后形成的[18]。所以嬰幼兒的認知、理解發育落后,則語言發育也將延遲,相反的語言遲緩可能進一步發展為語言障礙或學習困難,因而導致認知、讀寫、行為和精神問題的危險性增大[18],另外近年來有研究認為運動有益于腦健康,可改善動物和人的認知功能[19],運動和精細運動功能的改善,兒童有機會接觸更豐富的環境刺激,從而提高社會能力的同時又有利于語言和智能的發育。所以早期干預不能只針對單一能區,做到有針對性地制定綜合性的干預方案,促進患兒的全面發展。

綜上所述,GDD是一種常見的慢性神經系統疾病,語言和認知發育遲緩的占比較多,加上輕度發育遲緩占比少,干預難度大,語言作為發育遲緩的外顯性因素,應該重視語言發育落后這一敏感指標,臨床上由于對此病的認知不足,容易延誤病情,給家庭和社會造成沉重的負擔,應該注重產前診斷,防止高危因素的發生,同時加強高危兒管理,加強健康宣教,有問題及時就診。臨床醫生應該制定有效的診療方案和健康宣教,重視全面發展的監測,基層醫院應該應用高敏感度的篩查工具進行篩查,同時相關部門應該重視基層醫院的業務培訓,做到早期診斷,早期干預對GDD 兒童有肯定的效果,語言、認知、運動等各能區相互影響,相輔相成,早期干預應該針對各能區進行綜合且全面的干預。