女貞子的本草考證※

楊晶凡,張 原,陳隨清

(河南中醫藥大學,河南 鄭州 450046)

女貞子為木犀科植物女貞Lighstrum lucidumAit.的干燥成熟果實,是中醫臨床常用的中藥材之一。女貞子味甘、苦,性涼,具有滋補肝腎、明目烏發等功效,主治肝腎陰虛所致的眩暈耳鳴、腰膝酸軟、須發早白、目暗不明、內熱消渴、骨蒸潮熱等癥狀。女貞子作為藥材最早記載于《神農本草經》[1],但古本草中有關女貞子的基原信息記載存在較多差異,呈現出同名異物和同物異名的現象。為了更好地研究女貞子的藥性,合理地開發利用藥材資源,保證臨床用藥的安全性和有效性,本研究對歷代本草著作中有關女貞子的釋名、基原、性狀、產地、加工炮制方法、采收時間等方面進行本草考證。

1 釋名考證

女貞子以“女貞實”之名始載于《神農本草經》:“女貞實。味苦,平。主補中,安五臟,養精神,除百疾,久服,肥健、輕身、不老。生山谷。”李時珍釋曰:“此木凌冬青翠,有貞守之操,故以女貞狀之。”[2]“女貞子”之名始見于唐代《千金翼方》[3],明代《草本正》[4]始以“女貞子”作為正名記載。女貞子別名甚多,常見名包括女貞、女貞實、冬青、冬青子、白蠟樹子、爆格蚤等。因葉形相似,女貞也被稱作“冬青”,《本草蒙筌》云:“女貞實,即冬青樹子。”[5]凍青,為冬青之聲轉,四季青的原植物亦名冬青,古時又稱凍青樹,與女貞異物同名。對此,李時珍《本草綱目》和黃宮繡《本草求真》[6]均予以辨析。李時珍曰:“冬青即今俗呼凍青樹者……東人因女貞茂盛,亦呼為冬青,與冬青同名異物,蓋一類二種爾。”女貞為介殼蟲科昆蟲白蠟蟲的寄主,民間在立夏前后取白蠟蟲卵裹置于女貞樹枝條上,半月后其蟲孵化出,延緣枝上,乃分泌白蠟。李時珍曰:“近時以放蠟蟲,故俗呼為蠟樹。”宋代《本草圖經》[7]及《嘉祐本草》[8]分別將女貞子稱作女貞實和冬青子,并認為女貞子和冬青子是同一類物種、同一味藥材。明代《本草原始》[9]《本草述鉤元》[10]《炮炙大法》[11]均認為女貞樹和冬青樹是同一種植物,《本草綱目》和《本草蒙筌》認為女貞木、冬青木、蠟木為同一個物種,臨床用藥時對女貞子和冬青子亦不加以區分。清代《質問本草》[12]認為女貞子別名冬青子,女貞子和冬青子為同物異名,《本草崇原》[13]《本草新編》[14]《本草必用》[15]《藥籠小品》[16]《玉楸藥解》[17]《本草經解》[18]《植物名實圖考》[19]等均稱作女貞子,《本草新編》明確將女貞子與冬青子區分為兩種藥物,與現代相同。2020版《中華人民共和國藥典》(簡稱《中國藥典》)中明確注明其名稱為女貞子。

2 基原與藥材性狀考證

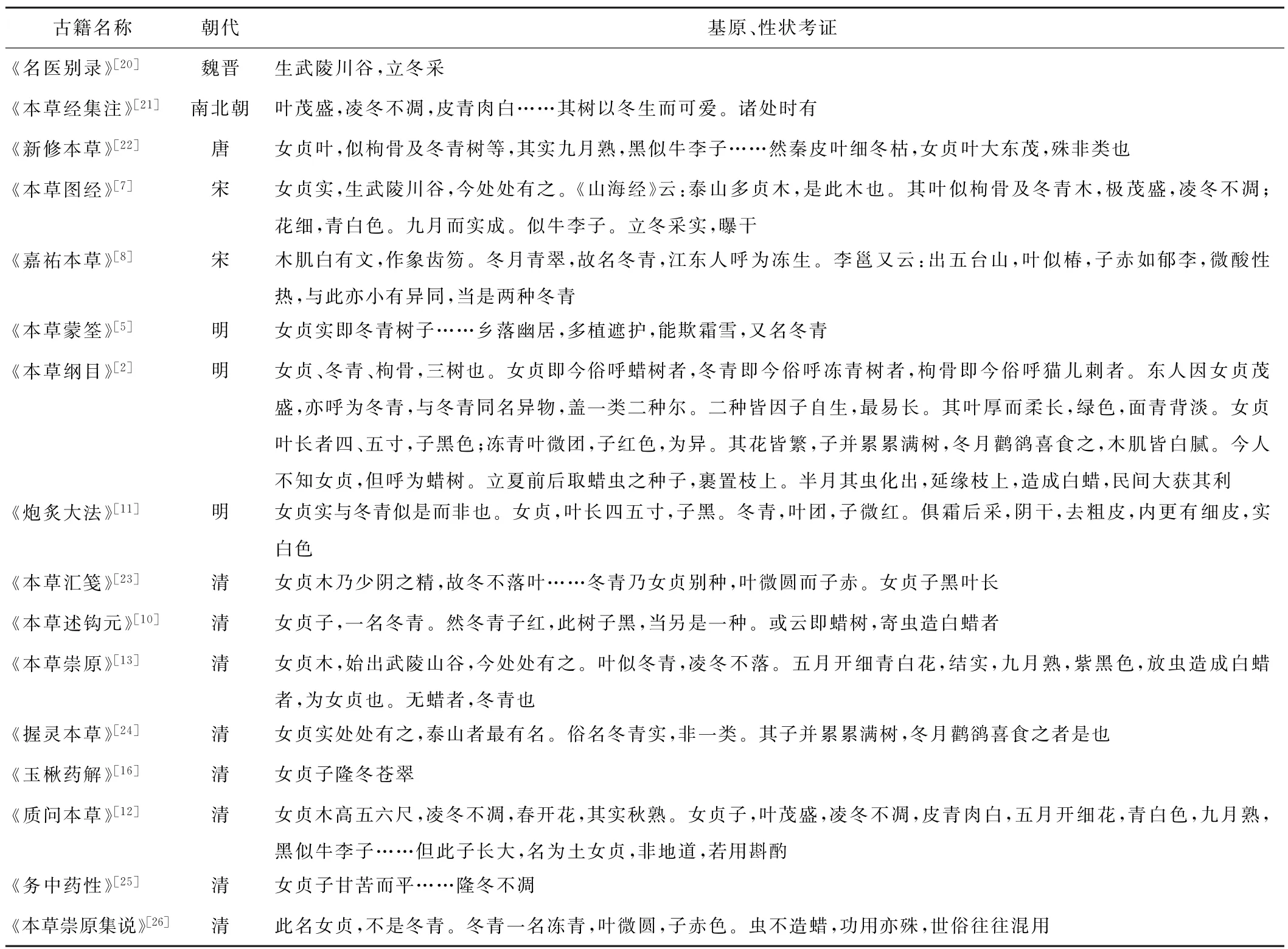

女貞植株高五六丈,外觀性狀與枸骨、冬青兩種植物相似,木肌皆白,樹干紋理似象齒笏,枝葉似椿,樹葉長四五寸,葉厚而柔長,葉綠色,面青背淡。女貞葉凌冬不凋,枝葉翠綠依舊,這也是古代將女貞稱作冬青的原因之一。女貞5月份開花,花朵為細青白花,9月開始結果,果實為黑紫色,種子顏色赤紅,猶如郁李,冬季(冬至左右)果實成熟后可以采摘,成熟時累累滿樹,為鸛鵒冬季喜食之物。歷代本草古籍對女貞植株的形態特征描述頗為詳細。見表1。

表1 女貞子的基原、性狀考證整理表

《本草綱目》對女貞子的基原有詳細描述,并指出女貞、冬青、枸骨乃3種植物。明代,冬青樹亦稱作凍青樹,女貞亦稱作蠟樹,枸骨亦稱作貓兒刺。女貞木凌冬不凋,蒼翠依舊,因此部分地區將女貞稱為冬青,但此冬青并非被稱為凍青的植物。女貞和冬青皆“因子自生,最易長”,花過皆繁多,樹葉均厚而長,面青背淡,導致用藥時二者混用,但女貞和冬青兩種植物差異明顯,女貞葉長四五寸,果實黑紫色,冬青葉微卷,果實紅色。女貞與枸骨的不同點在于枸骨較女貞顏色白,樹葉更柔長,且生有5枚尖刺,果實顏色比女貞顏色紅。通過對比本草古籍與《中國植物圖像庫》所收載的女貞子原植物圖像可以發現,女貞子原植物從古至今基本相同,即古籍中女貞子原植物的枝葉、花朵、果實等性狀與現代記載基本一致。見圖1。

圖1 本草古籍中女貞子藥圖

3 產地考證

《神農本草經》記載女貞生長在山谷地區,而今處處有之。《名醫別錄》記載女貞木初生于武陵(今湖南溆浦南地區)川谷。《握靈本草》記載,產于今山東泰安的女貞子質量最佳。《本草崇原》等歷代本草古籍記載女貞木在各地均有生長,可見女貞子產地廣泛。據《中華本草》記載,女貞植株現今主要分布于陜西、甘肅及長江以南各地。

4 采收時期和加工炮制方法考證

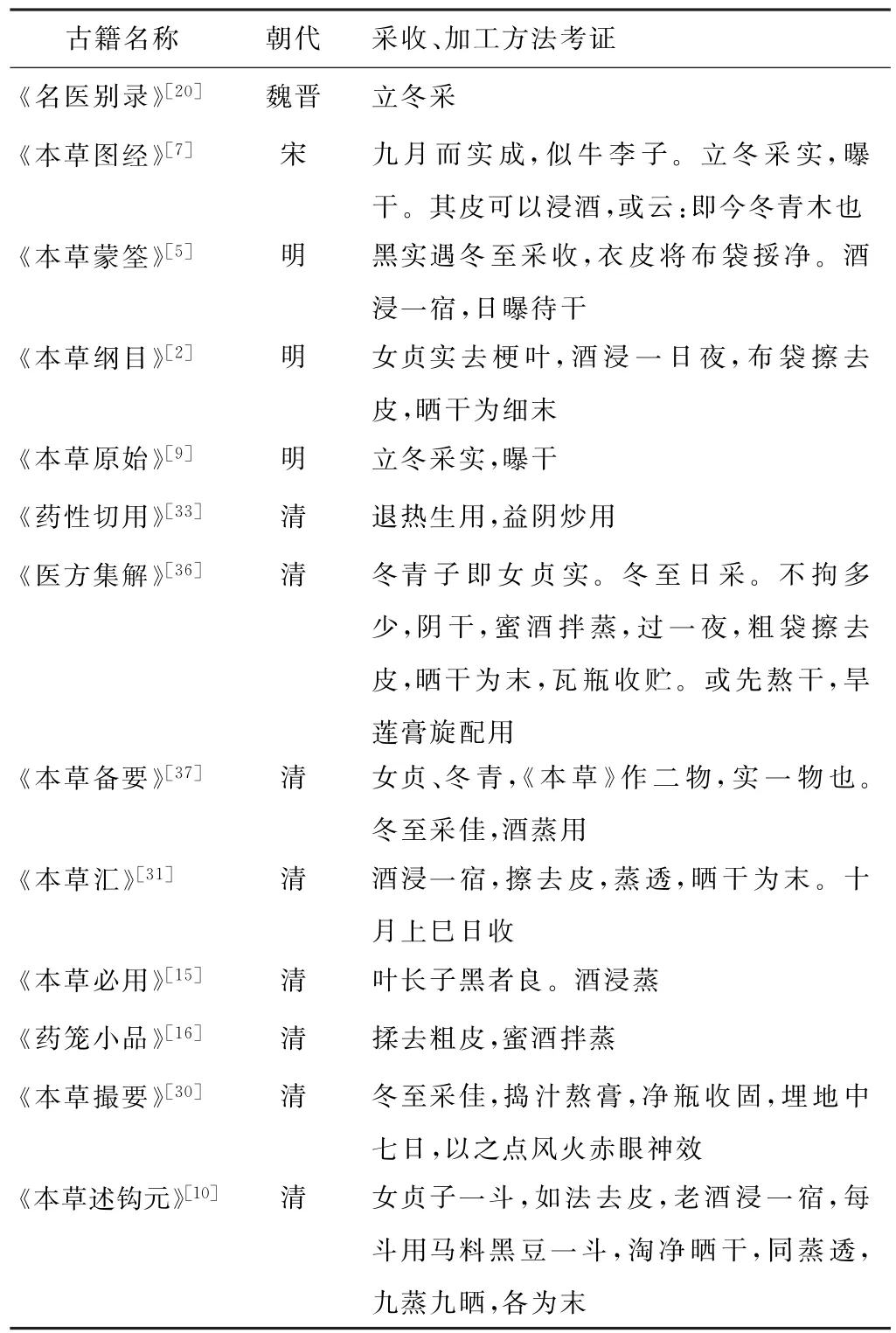

關于女貞子的采收時期,《名醫別錄》《本草原始》記載女貞子立冬采收,《本草撮要》[30]記載女貞子冬至采收,《本草匯》[31]記載女貞子農歷十月上巳日采收。綜上所述,女貞子采收時間大致為農歷十月到冬至前后,此時女貞子果實紫黑色且飽滿成熟,與2020版《中國藥典》記載的女貞子藥材采收時間一致。現代藥理學研究表明,女貞子中具有體外抗氧化活性的特女貞苷9月含量最高,紅景天苷和齊墩果酸11月含量最高,木犀草苷12月含量最高[32]。

關于女貞子加工炮制方法,《本草圖經》提到女貞子采摘曬干之后,可酒浸,功擅祛風補血。明清時期本草古籍中記載女貞子的加工炮制方法多為酒制法。《本草綱目》記載為酒浸法。《本草匯》《本草必用》記載為酒浸蒸。《藥籠小品》記載為蜜酒拌蒸。另有《本草撮要》記載為搗汁熬制成膏。《藥性切用》[33]記載女貞子炒制后功擅滋陰,退熱益生用。《本草述鉤元》載黑豆制,九蒸九曬法。

綜上所述,本草古籍中女貞子的炮制加工方法主要包括曬干、酒浸、酒浸蒸、蜜酒拌蒸、搗汁熬膏、炒制等。現今,部分炮制方法已經不再沿用。2020版《中國藥典》收載的女貞子加工方法為去除枝葉,稍蒸或置沸水中略燙后,干燥;或直接干燥。部分地方炮制規范中收載有酒女貞、鹽女貞子和醋女貞子。相關研究表明,女貞子的主要藥效成分環烯醚萜苷類和苯乙醇類成分在酒制過程中都發生了明顯的變化;醋、鹽制后的女貞子鋅、錳含量均有所上升[34-35]。

表2 女貞子的采收時期考證、加工方法考證

5 小結

中藥女貞子的使用歷史悠久,歷代本草典籍對其基原植物的形態描述細致,藥材基原未發生明顯變化,為木犀科植物女貞Lighstrum lucidumAit.的干燥成熟果實。隨著年代的推移,女貞子出現過同名異物和異物同名的現象,因此查閱本草古籍時應結合年代,避免混淆。女貞植株對生態環境的適應強,從最初的野生到野生家種均有,產地主要集中在華中地區。女貞子藥材油性較大,長期、大量使用時易致滑腸,所以女貞子多制用,其中酒蒸品溶出率較高,醋、鹽制可提高鋅、錳微量元素含量,現今藥材規格有女貞子、酒女貞子等。古籍中女貞子依據不同使用目的有不同的炮制加工方法,主要有曬干、酒浸、酒浸蒸、蜜酒拌蒸、搗汁熬膏、炒制等加工方法。