從二十大報告看“一國兩制”的時代意義和制度價值

文| 田飛龍

二十大報告關于港澳的論述,凸顯了“良政善治”和“公平發展”兩大關鍵詞,為港澳在民族復興時代的法治健全與更好發展提供了新路向和政策指南。

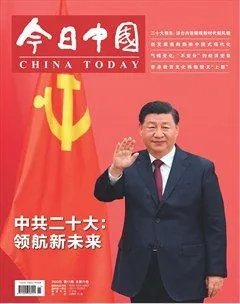

“一國兩制”是二十大報告重點闡述和凸顯的關鍵治理元素與發展元素。今年恰逢香港回歸祖國25周年,習近平總書記“七一”香港講話與此次大會報告的闡述,進一步確認和提升了國內民眾與國際社會對“一國兩制”的理解和支持。

習近平總書記提出的“長期堅持”論以超越“五十年”的大歷史觀和可持續發展觀,為“一國兩制”制度穩定性與生命活力以及港澳社會長期繁榮穩定,提供了具有最高政治決斷與法治保障意義的國家承諾和國家制度支撐。從二十大報告關于港澳的整體論述來看,凸顯了“良政善治”和“公平發展”兩大關鍵詞,為港澳在民族復興時代的法治健全與更好發展提供了新路向和政策指南。

2020年6月30日,香港市民在銅鑼灣街頭支持實施香港國安法

“一國兩制”彰顯新時代重要意義

“一國兩制”是一個新事物,習近平總書記稱之為“中國特色社會主義的偉大創舉”。何以為新?盡管中國古代大一統秩序以及西方帝國秩序均有協調、安排中央權力和多元化的邊疆治理體系的多層憲制模式,地方單元也曾有過高度自治的權力配置和制度實踐,但真正將“一國兩制”放在資本主義與社會主義共同構成的當代世界體系中加以戰略定位和制度構造的,中國是第一次,中國共產黨也是第一次。為此,黨的第一代領導集體和第二代領導集體均做出過積極的思想與政策貢獻,而其具體的成形和實踐,則構成改革開放與中國整體現代化的戰略與制度支撐。今天中國現代化體系的基本成就,與“一國兩制”的制度創新存在密切關聯。

“一國兩制”是中國共產黨正確判斷和運用世界體系基本矛盾與中國現代化基本策略而創造出的長期憲制方略。“一國兩制”牢牢抓住和平與發展兩大時代主題,其基本功能涵蓋和平統一、經濟現代化、制度現代化和去冷戰化(永久和平)。二十大確定當下的中心任務是建成社會主義現代化強國,形成中國式現代化體系,實現中華民族偉大復興,而“一國兩制”作為中國特色社會主義的偉大創舉,作為被實踐證明行之有效且具有強大價值整合與制度溝通能力的憲制安排,在民族復興的偉大進程中不僅不能缺席或削弱,更應該增強和釋放更大創造力。

二十大報告準確定位“一國兩制”要為“實現中華民族偉大復興發揮更好作用”,將“一國兩制”與“民族復興”嚴格掛鉤,將“融合發展”作為二者的連接機制和作用機制,顯示出中央對“一國兩制”新時代使命與實踐規律的深刻把握和準確運用。“一國兩制”內含強大而連續的國家理性內核,即國家對港澳的高度自治授權與港澳對國家的持續貢獻的理性結合。這一國家理性公式是“一國兩制”與港澳基本法的“基礎規范”,是檢驗和推動“一國兩制”全面準確落實的黃金法則。“一國兩制”在民族復興進程中的獨特地位和優勢發揮得越好,其對這一國家理性公式的詮釋與回應就越充分,其本身也就越具有無可置疑的憲制價值和“長期堅持”的政治效用。“一國兩制”的穩定性與長期性,依賴的是對國家現代化的持續貢獻力和戰略新意。如此,“融合發展”也就具有了“一國兩制”內在的國家理性支撐和政策正當性,是“一國兩制”發展的正確方向和戰略性課題。

制度保障與良政善治

“一國兩制”是新事物,有著強大的制度功能和創造力,也有著復雜的風險因素和波動性。中央對“一國兩制”實踐規律的把握和運用也是一個逐步深化的過程。習近平總書記在報告中兩次提及香港“由亂到治”的制度斗爭與客觀經驗,將之作為“一國兩制”在“非凡十年”經受考驗與制度發展的重要成就。中國共產黨治理港澳,善于抓住主要矛盾以及矛盾的主要方面,高度肯定和充分依靠愛國者進行高度自治和反分裂的制度斗爭,取得了“愛國者治港”“愛國者治澳”的重大制度成果和政治進步。

愛國者治理是“一國兩制”的核心法理原則。鄧小平先生在論述“一國兩制”時特別提出了“港人治港”的精確法理內涵,即以愛國者為主體的港人治港;同時愛國者的基本標準是清晰和確定的,即尊重自己民族,誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權,不損害香港的繁榮和穩定。但這些法理原則與規范內涵在香港回歸以來并未得到充分的法律化、制度化和程序化,導致部分反中亂港分子滲透進香港自治體系并產生了從內部顛覆“一國兩制”的制度風險。從2014年非法“占中”到2019年“修例風波”,這種顛覆性風險一再出現并極端化,倒逼中央依法出手,引入新制度元素,全面準確落實“愛國者治港”。香港國安法和新選舉法就是中央治港的新制度元素,不僅對香港由亂到治起到決定性作用,而且對澳門“一國兩制”制度體系查漏補缺起到直接的借鑒和示范作用。港澳“一國兩制”制度體系的修復和完善,與黨中央正確理解和運用“一國兩制”法理原則與實踐規律是密不可分的。

“愛國者治港”“愛國者治澳”追求的完整治理目標就是港澳的良政善治。這一完整目標可解析為兩個簡明的層面:其一,政治忠誠的制度保障;其二,賢能治理的制度促進。理想的愛國者應當是一群有忠誠度和有管治能力的人。他們對國家制度忠誠,對“一國兩制”忠誠,同時又在香港社會具有代表性,接地氣,被認可,有公心,賢能有為。我們要理解到,民族復興新時代所需要的港澳愛國者,必須是中央信任和本地社會認可相結合的優秀管治者。正如習近平總書記在二十大報告中所言,民族復興進程將面臨前所未有的重大挑戰和風險,這就要求新時代“一國兩制”管治擔綱者不能僅以“忠誠”自滿,還必須用“賢能”自證,才能不負時代,不負社會,不負國家信任。治理體系與治理能力現代化,同樣是港澳良政善治的重要課題與持續性挑戰。

中央在既往五年為港澳“一國兩制”制度安全和良政善治打下了優良的制度基礎:其一,香港國安法引入與澳門國安法的配套修改,確保港澳地區的國家主權、安全與發展利益得到清晰而有力的法律保護,“一國兩制”制度體系中的國家安全法律漏洞得到規范有效的填補,整體制度安全的法治水準得到結構性提升;其二,完善香港選舉制度以及修訂澳門選舉法,確保“愛國者治港”“愛國者治澳”在選舉環節得到完整而嚴格的落實,依法排除反中亂港、反中亂澳勢力對特區管治權的滲透與顛覆,并進一步探索港澳民主發展道路和制度特色;其三,以粵港澳大灣區戰略及“橫琴方案”“前海方案”“南沙方案”為整合性戰略框架,以“一帶一路”建設倡議,引導港澳融入國家治理體系和發展大局,從而為港澳經濟轉型、制度優化與全球地位更新提供了獨特機遇和發展動能。港澳民主法治體系的轉型與優化,以及融合發展的制度支撐,從內涵和預期上增強了港澳的制度保障和良政善治發展水平。

2018 年9月23日,廣深港高鐵全線開通運營,從深圳北站開往香港西九龍站的G5711次高鐵列車乘務員展示紀念牌圖/新華社

公平發展與重塑全球化

中國改革開放的基本經驗是兩句話:穩定壓倒一切;發展才是硬道理。這是現代國家治理規律中安全與發展的辯證法。國家治理層面的全面從嚴治黨和全面依法治國,是“穩定”意義上的高質量治理,而第二個百年目標與民族復興的綜合指標,特別是社會主義現代化強國的基本目標,則屬于“發展”意義上回應人民美好生活的科學進步。“一國兩制”下的港澳發展也具有類似的邏輯和使命。

習近平總書記在報告中提出了關于港澳發展的戰略目標和實踐方向,側重公平發展與重塑全球化的積極謀劃與踐行:一是“發展經濟”,具有強大的國際經濟競爭力和產業基礎,是港澳國際地位的根本指標,中央堅持從“一國兩制”制度框架及港澳經濟實際出發制定港澳在粵港澳大灣區、“一帶一路”及“十四五”規劃中的發展目標和具體要求,為港澳優先發展提供國家的強大政策支持與引導,并支持港澳采取與自身實際相適應的抗疫路線,統籌協調疫情防控與經濟民生可持續發展;二是“改善民生”與“破解深層次矛盾與問題”,這涉及到港澳發展的公平性與社會正義,港澳是資本主義社會,但不能實行“資本獨大”而導致人民受剝奪,香港人“上樓難”“發展難”的問題折射出本地制度與政策的內在缺陷和不公平性,必須進行檢討和改革,才能重建社會正義,凝聚人心認同,鞏固和擴大“愛國者治港”的社會政治基礎,澳門社會亦需及時檢視和回應社會發展的公平性與正義性問題;三是“更好融入國家發展大局”,這是“一國兩制”發展到一定階段必然要面對和探索解決的大課題,事關港澳長期發展利益與中國走向世界舞臺中央、引領全球化進程的戰略規劃與實現能力。而融合發展,其本質正在于讓港澳社會在服務國家發展大局的同時公平分享國家的新發展機遇和利益,達到共贏、互惠、協調為一的最佳境界。這是中華民族復興與人類命運共同體進程的華麗篇章,也是“一國兩制”作為港澳繁榮穩定“最佳制度安排”的有力證明,更是“一國兩制”連通中國與世界的制度溝通能力與新文明形態探索能力的最佳體現。