波浪作用下砂質灘壩的沉積過程與沉積模式

——基于水槽沉積模擬實驗研究

尹力,馮文杰,尹艷樹,雷誠,徐慶巖,何一鳴

1.長江大學地球科學學院,武漢 430100

2.中國石油勘探開發研究院,北京 100083

0 引言

“灘壩”是一個綜合術語,用于描述沿湖岸淺水區分布的灘砂和壩砂[1-7]。灘壩廣泛發育于濱岸帶的浪基面和岸線之間寬闊的平緩地帶,是壩砂和灘砂的合稱,以薄互層砂體為特征[3-7]。因灘壩沉積相發育范圍較廣、物性較好,灘壩砂作為薄互層砂體的典型代表,逐漸成為油氣勘探開發的重要對象。學者們對灘壩系統開展了深入而系統的研究[3-7]。根據灘壩系統的分布和水動力條件,形成于湖盆中的灘壩分布于開闊的淺水區、三角洲的一側和湖岸線的拐彎處[3]。波浪和海岸流被認為是形成灘壩系統的主要驅動力[3-7]。在三種類型的灘壩系統中,分布在三角洲一側的灘壩系統被認為是最典型和最常見的,因為先前存在的三角洲可以為它的形成提供足夠的碎屑物源,后期波浪的改造形成了廣泛分布的灘壩砂[8-11]。許多學者研究分析了這種灘壩系統的沉積和分布特征[9-16]。但作為灘壩砂體發育主要動力的波浪,其對沙壩形成和分布的控制作用分析較為少見[17-27]。研究灘壩沉積發育的水動力特征,對揭示灘壩砂體的泥沙分選運動規律、預測空間分布樣式具有重要意義。

水槽沉積模擬實驗是研究水動力及泥沙運動的有效手段,通過設計灘壩水槽沉積模擬實驗可以很好地剖析灘壩發育模式及分布規律。筆者以濱岸帶灘壩為對象,開展了波浪作用下砂質灘壩形成與分布的模擬。通過相機、監控攝像和激光粒度掃描儀對灘壩形成過程、平面樣式、沉積特征進行觀測,記錄實驗灘壩沉積地貌數據,利用自研數據處理和定量沉積學分析軟件,揭示了湖盆三角洲被改造為灘壩的沉積特征演化特征,系統分析了不同波浪作用下灘壩砂體分布發育規律,為灘壩研究提供參考。

1 實驗設備及實驗方案

1.1 模擬設備與觀測手段

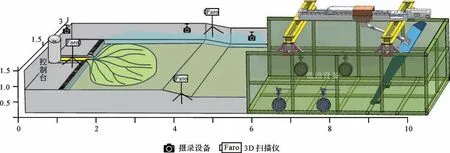

本實驗在中石油儲層重點實驗室長江大學武漢校區沉積水槽模擬分室完成,實驗水槽全長10 m,寬3 m,高1.5 m。根據灘壩沉積特點,結合實驗室條件,設置了沉積模擬裝置,裝置包括控制臺、模擬河道、三角洲沉積區、濱淺湖盆區、造浪區、儲水區和循環池、圖像攝錄設備、3D激光掃描儀等(圖1)。控制臺功能為對沉積物進行攪拌并定速供水,通過模擬河道將沉積物輸送到沉積區;造浪機器由動力箱和造浪板構成,動力箱傳送動力到造浪板,由造浪板推動水體形成0.5~5 cm高、周期可控的規則波浪;圖像攝錄設備可在實驗中全程拍照和錄像;3D 激光掃描儀為FARO Focuss 703D 激光掃描儀,對實驗進行精細沉積地貌掃描,記錄不同期次沉積物演化形態數據,掃描數據精度平面上為1 mm,垂向上低于1 mm。

1.2 實驗方案

為盡可能模擬灘壩沉積演化過程,實驗采用模擬的三角洲和概化坡折淺水湖岸為底形(圖1),實驗排除了氣候、構造變化對沉積帶來的影響,設計模擬河道長1 m,寬20 cm,坡度5%,實驗采用單一物源供給;利用通量供水器通過河道向湖盆沉積區域投送泥沙,泥沙配比為:細砂∶中砂∶粗砂=1∶2∶1;三角洲沉積區長4 m,寬3 m,此處先模擬沉積的三角洲作為后期波浪改造對象;盆區通過底形設計為坡度為0.4%的單一沙質斜坡;實驗中設計了19 輪波浪改造,通過造浪機產生浪高3~5 cm、周期為9 s、頻率為1 s的規則波浪。

圖1 實驗設備及實驗地形Fig.1 Experimental equipment and experimental terrain

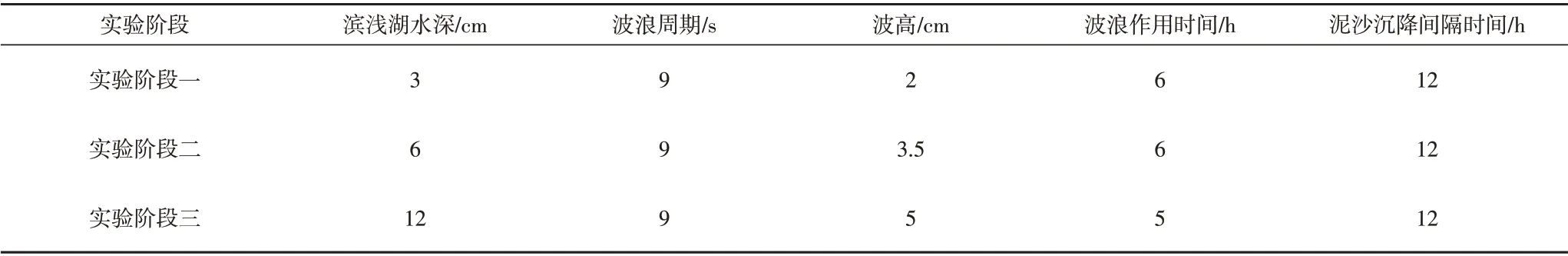

實驗過程設定為三個階段(表1),第一階段:三角洲形成階段,三角洲的供給量為:供水由0.5 L/s逐步降低至0 L/s,供砂量由0.8 kg/min 逐漸降低至0 kg/min,湖平面保持穩定,模擬三角洲逐步廢棄過程;第二階段:低水位期三角洲改造階段。三角洲沉積終止,湖平面保持穩定,模擬較低水位條件下湖浪對三角洲的侵蝕、改造灘壩作用;第三階段:高水位期,三角洲改造階段,湖平面上升,模擬較高水位條件下湖浪對灘壩的侵蝕改造作用。整個實驗持續時間為19 h,其中第一階段6 h,第二階段6 h,第三階段5 h。

表1 實驗階段和水動力參數Table 1 Experimental stages and hydrodynamic parameters

1.3 實驗觀測記錄

模擬過程中,為便于測量砂體變化,分別采用延時相機和3D 激光掃描儀及時記錄實驗。延時相機按照每分鐘20次的頻率記錄實驗圖像信息,3D激光掃描儀按照每30 min一次的頻率進行模擬沉積體地貌精細掃測,記錄灘壩沉積地貌數據。利用自研數據處理和定量沉積學分析軟件,將掃描所得點云數據經軟件編輯后形成精細的地貌形態、高程及圖像信息,通過繪制實驗中每小時末的地貌、沉積物厚度增量及灘壩系統的詳細剖面,為灘壩成因定量分析提供數據支撐。

同時觀察記錄波浪在濱岸帶傳播變形、破碎、沖岸和回流將三角洲改造為灘壩的過程,研究沉積物與水動力響應特征。

2 湖盆三角洲灘壩沉積實驗過程與結果

在整個湖盆三角洲灘壩沉積實驗過程中,沉積體系中原有三角洲體系隨著時間的變化展現出不同的地貌演化速度,緩慢演化與急劇改造互相交替,受到較大程度的改造,第一、第二階段湖浪對三角洲的改造有限,第三階段才是形成灘壩的主要階段。在19 h的改造后,灘壩體系形成。

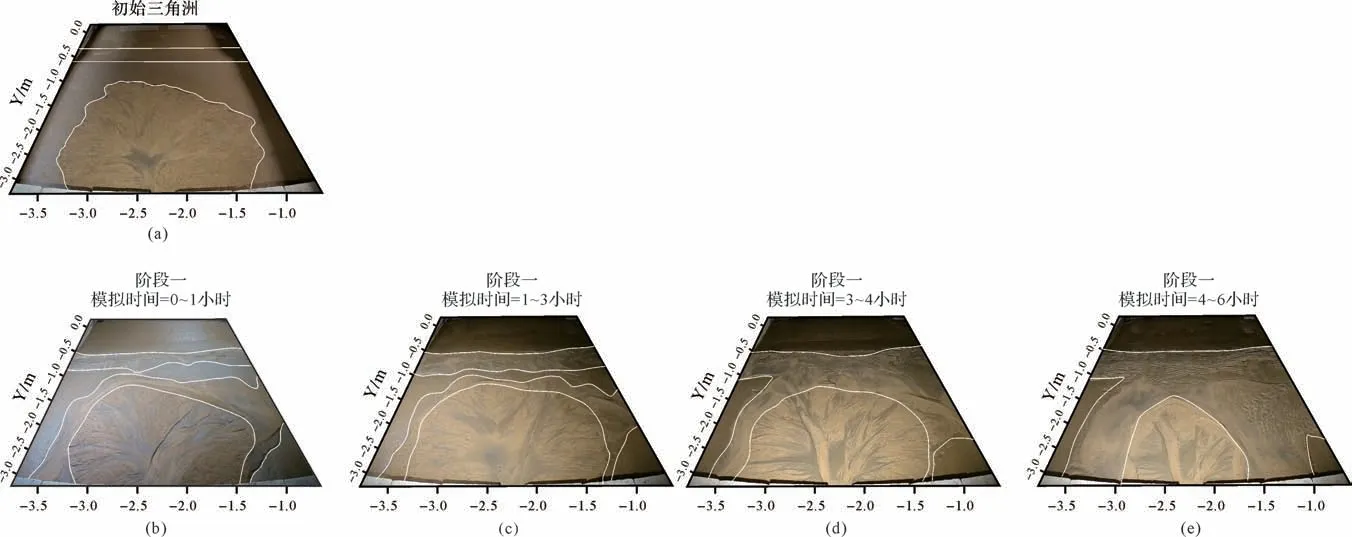

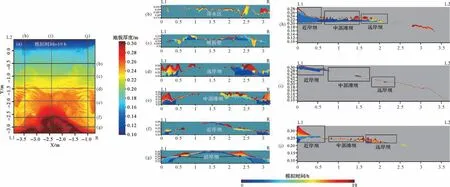

2.1 第一階段:三角洲砂體沉積廢棄——三角洲前緣和側緣初步被改造

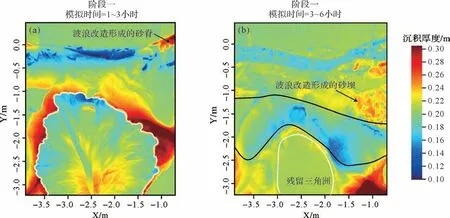

首先在濱淺湖區發育一個沿湖盆方向長約3.5 m的三角洲沉積(圖2a),發育三角洲平原、三角洲前緣以及前三角洲等亞相[28],泥沙經過沉降、壓實后,開始第一階段波浪改造,此階段水位不變,造浪機產生向岸波浪,當水深為波高兩倍左右時,波浪開始破碎,在湖盆3.5~4 m處開始改造前三角洲,隨著供給水道提供的水流和砂質的逐漸較少,三角洲的形態迅速受到改造。在0~1 h內,三角洲前緣邊部受到微弱改造(圖2b),在充足的物源條件下,波浪對底形沖刷,對沉積物質強烈淘洗、簸選,水流卷攜大量沉積物質在前三角洲附近形成大范圍灘砂沉積,使原本不規則的前緣邊部變得圓滑(圖2c);1~2 h 期間,原三角洲沉積受到河流供水的影響而發生下切和遷移,在三角洲前0.5 m處,因波浪帶起的細粒泥沙沉降形成大范圍灘;2~3 h 期間,原三角洲在湖浪的作用下被進一步改造,三角洲前緣的遠端形成砂紋狀灘砂體(圖2d),在寬闊的淺湖地帶,波浪向岸推動使較粗的沉積物運動,在三角洲附近形成分選較好、較為明顯的大范圍厚灘砂沉積(圖3d);0~3 h 期間,三角洲尚能維持主體的穩定形態,但在水流和沉積物供給進一步減少的3~4 h 內,原三角洲沉積被進一步侵蝕,僅保留了供給水道外側局部沉積(為水動力波及不到的三角洲平原區域),前緣的河口壩、分支河道等被改造成沿三角洲邊緣發育的灘(圖3a)。6 輪波浪改造結束后,湖盆4~5 m 位置發育的灘范圍擴大、厚度變厚,灘砂位置前移與三角洲接壤,三角洲前緣、水下分流河道、河口砂壩提供的豐富沉積物在波浪作用下被破壞(圖2e)。較粗的沉積物向岸方向在水底成跳躍式移動,細粒沉積物則在水體中呈懸浮狀態移動,在碎浪帶,形成席狀展布的砂質灘,灘上局部砂質堆積形成加厚的多列砂壩,三角洲正前方的灘上發育新月形小砂丘,砂丘間侵蝕出凹槽(圖3b)。顯然,該階段與有沉積物供應的三角洲建設期相比,波浪在實驗中主導了湖岸的沉積活動。

圖2 實驗階段一不同時段灘壩系統實驗照片Fig.2 Photographs of experimental beach bar system in different periods of experiment stage1

圖3 階段一中不同時段灘壩系統地形圖(掃描處理)Fig.3 Evolution maps of beach bar system in different periods of stage 1 (scanning processing)

2.2 第二階段:三角洲砂體大部分改造,灘壩砂體沉積建設階段

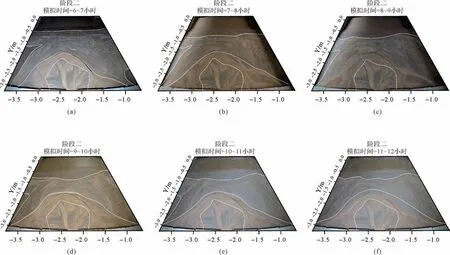

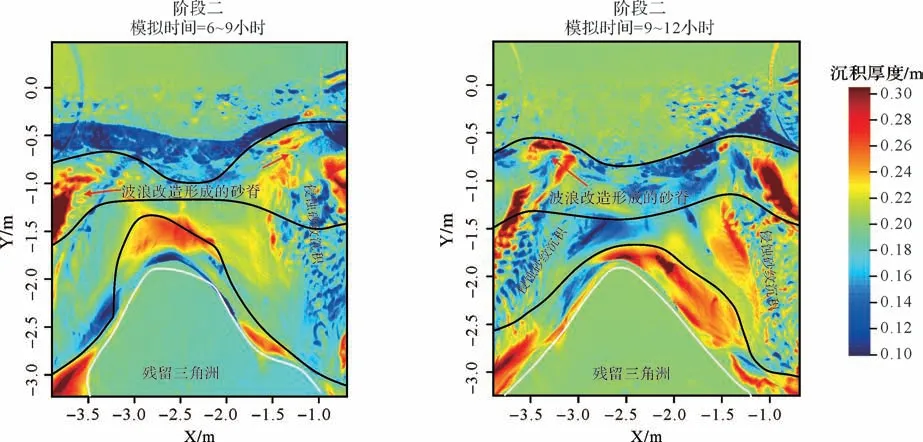

6~9 輪波浪改造中,水位保持不變,供給河道不再提供水和沉積物,僅湖浪對原三角洲體系進行侵蝕改造。在這一過程中,原三角洲平原沉積被進一步緩慢改造而逐步縮小(圖4a)。大部分三角洲前緣砂體被改造(圖4b),脊狀壩的數量和規模隨著模擬時間的延續而逐步增加。隨著砂體前移,水深變大,前一階段形成的大范圍灘砂繼續向岸前移,在水槽兩側坡度較小位置,沉積厚度再次加厚(圖4d),灘砂在中間坡度較大位置延伸范圍更靠岸,灘受碎浪帶波浪改造形成范圍擴大,沉積厚度較薄的砂沉積體,灘上由于浪的各向異性形成細長的脊狀、堤狀、隆起的壩。在原三角洲砂體上,沉積物受到強烈的淘洗分選,水底沉積物中較細的泥砂形成大范圍灘砂(圖4c),而粗粒沉積物則繼續向岸方向在水面下以跳躍式移動并擴散堆積,形成不規則的砂壩,壩間較細的沉積物質被卷攜帶起向兩側搬運延伸,形成沿岸線伸展的不規則直列或斜列長條狀砂壩。原三角洲兩側位置,除形成較厚的灘,還形成波痕和魚鱗狀排列的新月狀砂壩;向岸的沖浪攜帶較粗的泥砂搬運至岸線,并沿原三角洲兩側在岸線較高的位置堆積,形成在岸線上延伸展布的砂壩(沿岸壩)。這一過程中,原三角洲被進一步侵蝕,并在原來的三角洲前緣—前三角洲部位形成大規模灘和小規模的脊狀壩(圖4f)。大規模灘主要為三角洲沉積物受侵蝕改造后形成,而脊狀壩則是受到持續的湖浪作用改造而成(圖5a),形成所需時間較長。

圖4 實驗階段二不同時段灘壩系統實驗照片Fig.4 Photographs of experimental beach bar system in different periods of experiment stage 2

9~12輪波浪改造中,4~5 m處前階段的灘壩砂體大幅度向上遷移,灘壩與三角洲遺留砂體接合,灘上的長條帶型砂脊被波浪蕩平,改造形成較厚的表面為泥、下部為砂的不規則灘,原三角洲兩側出現大范圍較短的交錯斜列砂壩。岸線附近,沿初始三角洲沉積兩側,粗質砂礫沿岸線堆積形成厚約8 cm 翼狀砂壩(圖5b)。觀察表明,此階段低水位和相關的弱波浪強度所形成的灘壩規模比較局限。

圖5 階段二中不同時段灘壩系統地形圖(掃描處理)Fig.5 Topographic maps of beach bar system in different periods of stage 2 (scanning processing)

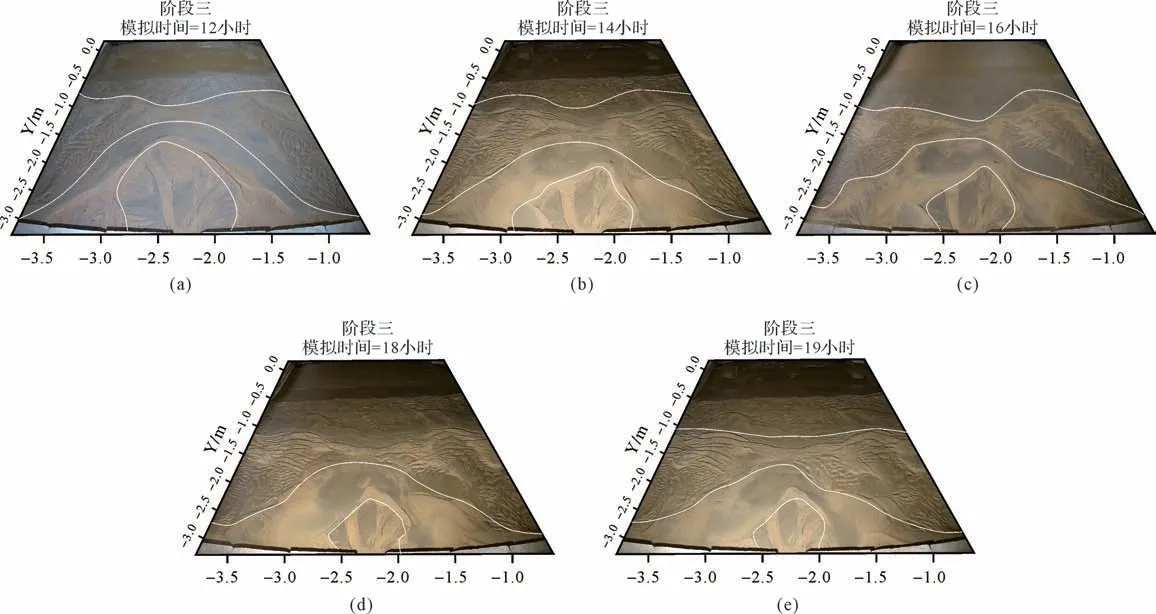

2.3 第三階段:三角洲砂體完全改造為灘壩砂體,灘壩砂體沉積壓實

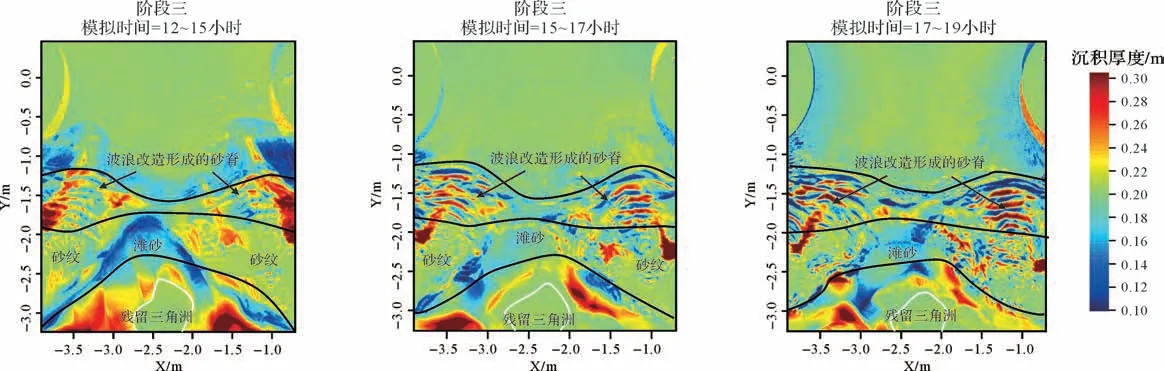

由于湖平面上升,原三角洲被進一步改造縮小,僅在供給河口殘留部分砂體(圖6a)。砂壩的數量和規模進一步增大,在原三角洲前緣部位形成了多個平行岸線的砂壩(圖6b),12~15 輪波浪改造中,湖盆水位繼續抬高至12 cm,水位的上升,波浪高能帶前移,平行于岸線的大面積灘從湖盆4.5 m處前移到4 m處,厚灘上右側形成長約80 cm不規則長條砂壩,壩間侵蝕出較深凹槽,左側形成大范圍不規則曲狀砂壩(圖6b);中間部位,發育小范圍波痕。三角洲絕大部分砂體則被波浪蕩平,改造形成大范圍灘砂。

15~18輪改造后,水槽3.5 m處,大范圍灘呈席狀展布,邊緣不對稱,3.5 m處形成多列平行岸線的規則或不規則直列砂壩(圖6c),厚度達到最大,接近水深,壩間凹槽侵蝕加深,表面沉積一層薄細粒沉積物。水槽兩側,沖刷回流卷攜的沉積物二次沉積,堆疊形成較厚的斜列砂壩(圖7a),壩兩側由于水動力影響形成較規則新月形砂丘,絕大部分分支河道、天然堤被改造為大范圍厚灘壩(圖6d),只在河口位置遺留小部分三角洲分支河道和天然堤沉積。沿岸線發育頂部為粗砂以翼狀展布的壩沉積,分選較好。

18~19 輪改造后,灘壩發育穩定,前期發育的多組條狀砂壩在波浪改造下,被破壞再建設,數量減少,多組砂壩融合堆積形成一個大的條狀砂壩,2~3 m 處的新月形砂丘也因為沉積物沉積形成較薄的短軸曲狀砂壩(圖7b)。原三角洲兩側位置在波浪沖浪回流的裂流作用下,砂體在此處發育形成兩個灘壩沉積(圖6e)。河口岸線兩側,沉積面積擴大,厚度增加,發育粒度較粗的砂質灘壩堆積。

圖6 實驗階段三不同時段灘壩系統實驗照片Fig.6 Photographs of experimental beach bar system in different periods of experiment stage 3

圖7 階段三中不同時段灘壩系統地形圖(掃描處理)Fig.7 Topographic maps of beach bar system in different periods in stage 3 (scanning processing)

由此可見,較高的水位和與之相隨的強波浪進一步改造了灘壩系統的形態,形成近端和遠端灘壩砂體。

3 實驗討論

3.1 灘壩沉積演化特征

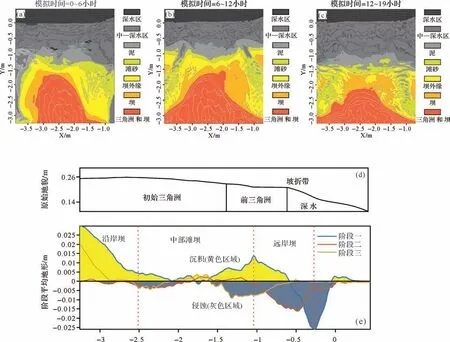

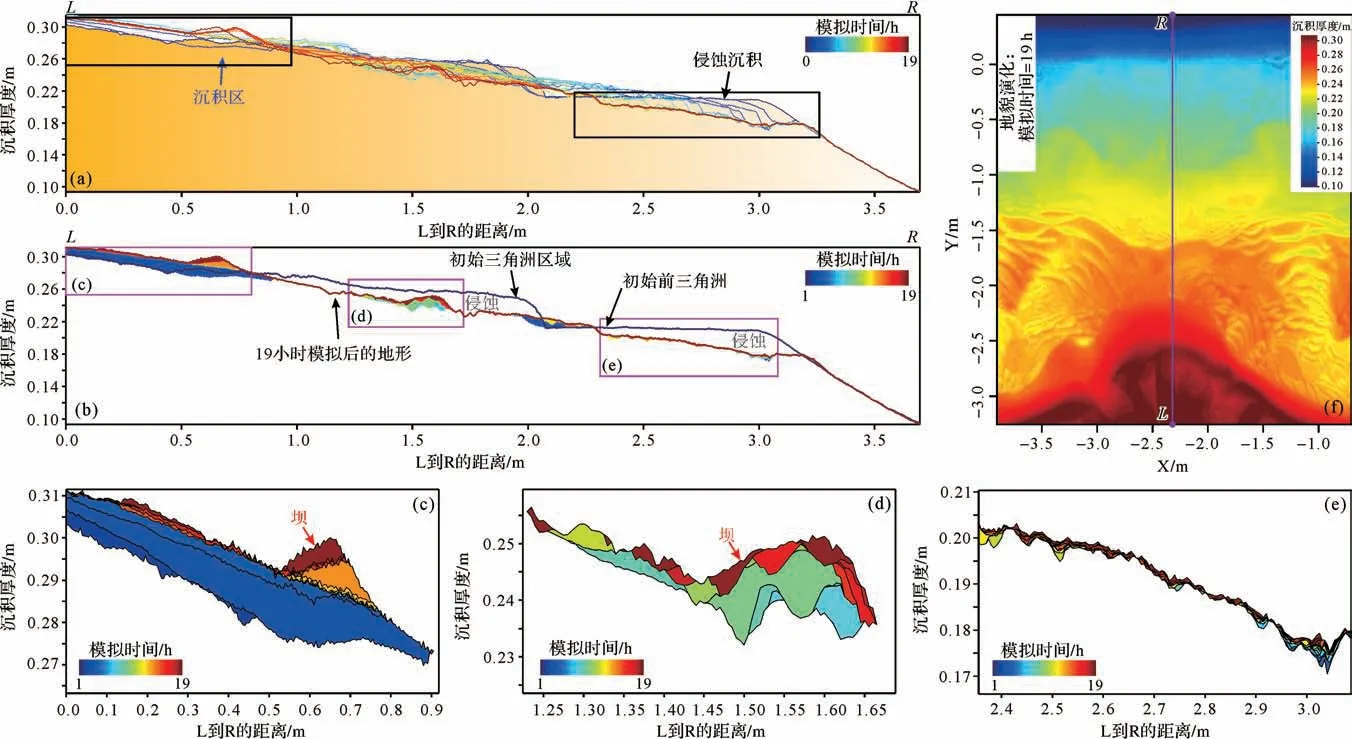

通過19 組水槽模擬實驗,發現湖盆三角洲—灘壩沉積體系中灘壩的物源主要來自前期形成的三角洲沉積砂體,充足的物源供給控制灘壩沉積的砂體分布,即原有三角洲被侵蝕,經過波浪作用二次搬運沉積形成灘壩,但整體上三角洲前緣帶的沉積物量幾乎保持不變(圖8)。從圖中可以看出三個階段沉積物遷移的變化:

(1)在階段一,侵蝕主要發生在坡折帶位置(圖8e),對應一階段沉積物供應量逐漸減少,但仍有大量泥砂被輸送到灘壩系統中。為了改造初始沉積物,需要足夠高的水位以確保三角洲被水覆蓋。初始沉積的波浪改造作用只發生在被水覆蓋的區域。

(2)在階段二,低水位限制了波浪對原有三角洲的改造范圍,前三角洲與深湖坡折帶附近的沉積物受到明顯侵蝕,侵蝕帶逐漸從坡折帶移動到灘壩系統的地勢較高部位(圖8e),三角洲砂體開始被波浪侵蝕,前期坡折帶沉積砂體在階段二結束時全部向岸方向遷移;灘壩的形成受各種水動力作用相互影響,波浪將一部分沉積物推向靠岸的地勢較高區域,并將部分被侵蝕的沉積物帶到灘壩系統的遠端部分(靠近坡折帶);在二階段的最后3 h 內,灘壩系統趨于穩定,只有遠端部分的沉積物分布發生改變(圖8b)。

(3)在階段三,高水位完成了對三角洲大部分砂體的改造建設,強水動力的環境有利于灘壩沉積的發育。灘壩的遷移嚴格按照波浪能量變化的控制,大量泥砂遷移并最終沉積在靠近水槽底部(湖岸)的區域,較強的波浪將部分沉積物進一步持續輸送到水槽底部附近形成較厚的沿岸壩(圖8e);遠端壩被進一步改造,形成規模更大的砂體。實驗結束時,原有三角洲地貌完全改變。大部分三角洲沉積物被侵蝕,并被迫沿湖岸重新分布(圖8c)。

圖8 實驗中灘壩演化水平剖面變化趨勢(a)一階段實驗結束地貌變化;(b)二階段實驗結束地貌變化;(c)三階段地形厚度平均變化曲線;(d)初始階段地形厚度剖面;(e)各階段順物源方向平均厚度Fig.8 Change trend of horizontal profile of beach bar evolution in the experiment(a)a landform change at the end of each stage of the experiment;(b)the initial topography of the landform change at the end of the second stage of the experiment;(c)the average change curve of the terrain thickness in the three stages;(d)the terrain thickness profile at the initial stage;(e)average thickness in provenance direction at each stage

3.2 波浪對灘壩沉積的控制因素

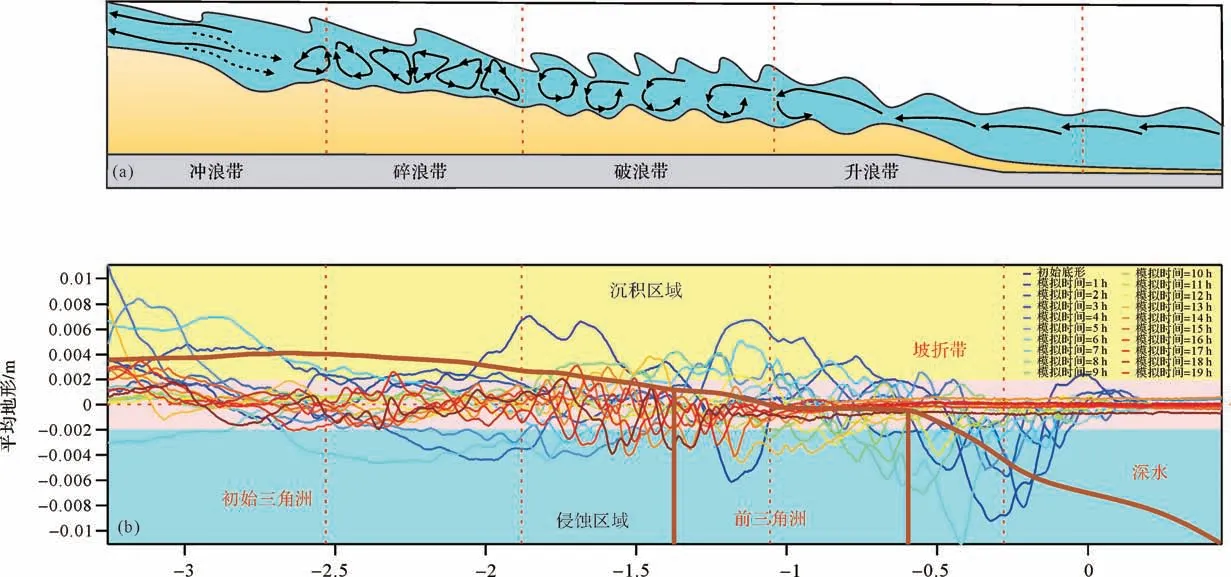

根據波浪水動力特征劃分波浪帶,建立灘壩沉積模式,針對不同波浪帶對砂體的搬運或侵蝕改造作用,解析不同部位灘壩砂體的形態樣式和沉積差異。向陸方向可依次劃分四個主要的水動力帶(圖9a):波浪遇淺產生的升浪、區域振蕩的破浪和碎浪、受空間限制的沖浪流(岸流)。各水動力帶波浪的相對強度和方向不同,相互作用下的引起的空間變化導致對沉積物產生強烈和系統的作用從而形成沉積差異(圖9b)[17-27]。本文根據試驗觀測的不同水動力類型,將模擬湖盆中的波浪帶沿向陸方向分為四個區域:升浪帶、破浪帶、碎浪帶、沖浪帶[18-23](圖10)。

圖9 濱岸帶水動力劃分和實驗各階段順物源地形變化趨勢(a)波浪帶劃分;(b)實驗中順物源方向不同時段地形的變化曲線(正值代表沉積作用,負值代表侵蝕作用)Fig.9 Coastal zone hydrodynamic division and the change trend of the provenance and topography at each stage of the experiment(a)wave zone;(b)curve of topography change at different periods along the provenance direction in the experiment(positive value=sedimentation;negative value=erosion)

圖10 不同波浪帶平面圖Fig.10 Floor plans of different wave zones

3.2.1 升浪帶區域灘壩砂體的形成過程中和對應的水動力特征

升浪帶(又稱波浪遇淺帶),波浪在向岸的運動中,隨著水深變淺,波浪剛觸及湖底時,浪高上升但不足以破碎,波浪能量也有所增加,但相對于水底摩擦力,能量只足以帶動水中較細的泥砂,使其處于懸浮狀態,對于粒徑較大的水底砂礫依然無法帶動。此處波浪依舊大部分處于對稱狀態,振蕩幅度較小,頻率較大(圖9b);隨著水深繼續變小,波浪受到水底底形摩擦阻力增大,水體振蕩強度變大,不對稱性越來越高。

總體來說,升浪帶波浪動能較小,水體振蕩幅度較弱,只能夠攜帶較細的沉積物質。

3.2.2 破浪帶區域灘壩砂體的形成過程和對應的水動力特征

破浪帶,隨著波浪繼續向岸運動,浪高高于水深2倍左右時,波浪開始倒卷,波峰強烈變形,形成較大的渦流。翻卷的高能波浪倒卷觸及水底,首先侵蝕其下方灘面,攪動起大量沉積物質。沉積物質在渦流中以懸浮狀態沿橢圓軌跡向岸方向以跳躍底載荷運動,在運動過程中與底床泥砂頻繁進行交換(圖9b)。粗粒物質選擇灘面上升部位堆積,形成原始灘脊(壩)和溝槽。由于破浪帶為高能帶,對底形的沖刷、沉積物質淘洗分選作用更加強烈,在區域內形成粒度較粗的遠岸砂壩。破浪帶波浪扎向水底的過程中,能量消耗較大,產生的沖浪和回流能量都極小,極容易被后續碎浪抵消。

3.2.3 碎浪帶區域灘壩砂體的形成過程與水動力特征

碎浪帶在向岸線附近,浪高與水深相當或水深小于波高時,波峰會在此區域發生完全倒卷和破碎[21],此區域被稱為碎浪帶(或涌浪帶)。碎浪的形成受坡度控制,較陡的底形,不形成碎浪;坡度平緩,形成較寬的碎浪帶。在碎浪帶中,碎浪由于完全翻轉倒卷消耗波浪大部分能量。碎浪對沉積物的主要作用為搬運,除搬運粗粒沉積物外,對其他沉積物搬運作用很弱(圖9b)。碎浪會對第一階段形成的灘壩以及三角洲砂體再分配(圖9b)。灘受碎浪帶波浪沖洗改造形成范圍較廣、沉積厚度較薄的灘,灘上形成細長的脊狀、堤狀、隆起的壩,由波浪和水流作用共同建造。

3.2.4 沖浪帶區域灘壩砂體的形成過程與水動力特征

當部分破浪和碎浪進入前濱岸帶,由于破浪或者碎浪消耗大部分能量,沖浪能量小于破浪和碎浪。波浪借慣性沖向海岸,形成沖浪,稱為沖浪帶(沖流帶)[28],它包括慣性作用下的拍岸浪和在重力作用下減速返回的回流。沖浪帶沖流的搬運能力強于回流,能夠搬運較粗的砂礫,又經過沖浪反復沖刷、淘洗,形成成熟度較高、分選較好的厚砂質灘壩沉積,拍岸后沒有沉積物混合的水在慣性力作用下減速返回湖盆中形成回流(退浪)。搬運的沉積物,從大到小依次沉積,波浪從湖盆中央向湖岸運動時,能量的消耗使碎屑顆粒物沉積下來,形成平行于岸線的壩砂沉積,灘砂分布于壩砂兩側。沿岸壩的形成主要取決于沖岸的最大波浪,最大波浪產生的沖浪,使沉積物堆積并填平溝槽,向上加積形成向湖方向的沖洗砂壩。

模型中從波浪對底床的沉積物開始擾動,向岸流作用下在破浪帶二次沉積形成灘壩,破浪線處形成砂壩,壩后發育凹槽,凹槽中形成的震蕩波和繼續向岸的破浪破碎形成碎浪帶,形成多列的平行岸線的砂壩或新月形砂壩。碎浪繼續沖向岸邊形成動能較小的沖浪,形成沖浪帶,沖浪又在重力作用下回流,直至消失,波浪有效地將粗粒沉積物搬運到岸邊最高處,發育形成較厚的沿岸壩,沖浪回流的波浪又影響碎浪帶中的懸浮的沉積物質形成較厚的灘,這四種模型都在實驗中得到很好地證實。

3.3 典型構型要素的空間沉積模式

根據水槽實驗中記錄的不同階段沉積體的形態數據建立剖面(圖11a),詳細分析了灘壩系統的沉積構型。

3.3.1 遠岸壩砂

灘壩系統遠端部分的沉積以脊狀壩砂為特征(圖12b~d)。這些壩砂呈弧形且近平行展布(圖11h~j)。在縱向剖面中,多期壩砂表現為進積沉積序列(圖11h~j)。其中,一期形成的沉積物較平坦,二期形成的沉積物表現為明顯的上凸特征(圖12e)。從橫縱剖面來看,三期形成的沉積物體積較小,這與該階段的水體能量較弱相關。遠端壩砂的平均長寬比約為3.5。

3.3.2 小規模的中部灘砂

灘壩系統中部發育薄灘體(圖12b),平均厚度僅為3~8 mm,明顯小于近、遠端壩砂的厚度(圖12d)。沿縱向剖面(圖11h~j),灘體主要以平行排列的小型條狀砂體為特征(圖12f),大部分沉積體形成于三期。盡管灘砂的厚度非常有限,但受波浪反復侵蝕和充填,還產生部分小的規則月牙形壩體(圖11e),其空間形態仍較復雜。

3.3.3 大規模的近岸壩砂

實驗中形成的最大壩體分布在灘壩系統的近端部分(圖12a)。近端壩體的主要沉積發生在C段(圖12b)。沿橫向剖面,近端壩體頂部呈現垂直加積的特征(圖11g),單期壩砂的平均厚度約為0.5 cm。縱向剖面顯示(圖11h~j),后期沉積逐漸向下游方向傾斜并進入湖中(圖11f),與底部平坦和略傾斜的沉積不同,頂部的沉積明顯向上凸起(圖12c)。

圖11 實驗結束灘壩構型特征(a)實驗結束地貌平面圖;(b~e)實驗切物源方向剖面;(h~j)實驗順物源方向剖面Fig.11 Architectural characteristics of beach bars at the end of the experiment(a)geomorphic plan at the end of the experiment;(b-g)sections of the experiment cut in provenance direction;(h-j)section of the experiment in provenance direction

圖12 從近端壩到遠端壩的縱向構型剖面(a)實驗各階段順物源方向沉積厚度變化曲線;(b)實驗結束順物源方向厚度曲線;(c)近岸壩剖面形態;(d)中部灘壩剖面形態;(e)遠端壩剖面形態;(f)實驗結束地貌平面圖(掃描處理)Fig.12 Longitudinal profile from the proximal dam to the distal dam(a)deposition thickness variation in provenance direction at each stage of the experiment;(b)thickness in provenance direction at the end of the experiment;(c)near-shore bar profile shape;(d)central beach bar profile shape;(e)distal bar profile shape;(f)landform plan at the end of the experiment(scanning processing)

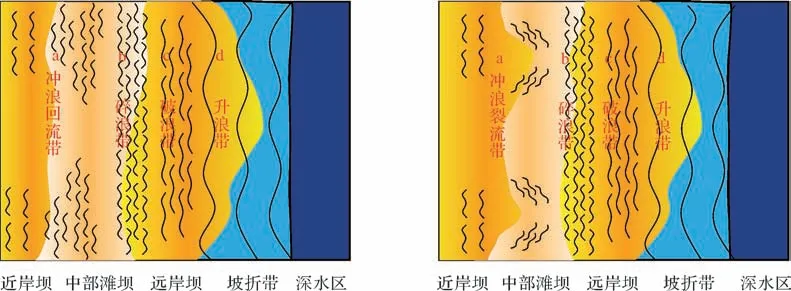

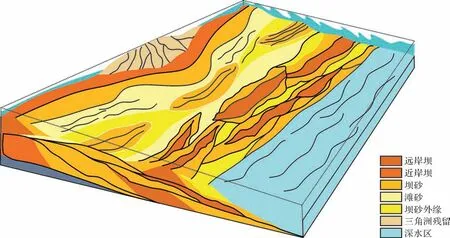

3.4 沉積模式

根據沉積實驗過程觀察和定量分析,在三角洲沉積的基礎上,可以通過波浪的改造形成灘壩系統(圖13)。水位的高低和相關的波浪決定了原有沉積物被改造的程度:灘壩體系內部可能存在原始三角洲沉積體殘留部分,但高水位和強波浪可以從根本上改變原有的沉積體系,形成典型的灘壩系統[29-36];而低水位和較弱的波浪僅會對原有沉積物造成有限的影響,即原有沉積物只有遠端和上部會被侵蝕。灘壩砂體發育過程中受波浪作用反復沖刷、淘洗,分選較好,尤其是厚的壩砂,多為中砂巖,泥質含量較少。單砂層厚,物性好,大范圍分布的灘壩沉積是很好的油氣儲集層。但灘壩砂橫向變化快,內部砂體連通性復雜,砂泥互層頻繁,有較強非均質性。

圖13 灘壩沉積模式Fig.13 Beach bar sedimentation model

分析沉積體尺度、形狀和內部結構的差異,結合水動力總結湖盆三角洲—灘壩發育模式:主要發育在有穩定、充足的物源供給的濱淺湖緩坡帶,在湖盆內的延伸范圍受沿岸流和湖浪的共同控制,在原三角洲的前部和側部發育大量灘壩以升浪、破浪為主的遠岸灘壩模式、以破浪、碎浪為主的中部灘壩模式和以碎浪、沖浪為主沖浪—近岸灘壩模式。近端壩由一系列沿湖岸線沉積的大型壩體組成,且呈現出底平頂凸的特征;在近端壩前緣,發育薄而廣的灘砂,其特點是由一系列平行排列的小型條帶砂體組成;在灘壩系統的遠端,沉積了一組平行排列的弧形壩砂,與近端壩體相比,遠端壩尺度和厚度均較小。

4 結論

本文依托長江大學武漢校區沉積水槽模擬分室模擬了灘壩系統的形成過程。先期模擬的湖岸三角洲被視為初始基底。實驗經歷了三角洲廢棄階段、低水位階段和高水位階段,模擬了灘壩系統從原有三角洲廢棄到灘壩形成的整個沉積過程。通過模擬,得到以下3點結論。

(1)湖盆三角洲中灘壩的演化經歷一個破壞—建造的垂向進積過程,水位的上升對灘壩的分布有著顯著的控制作用,可分為三個階段,第一階段為三角洲砂體廢棄后初步被改造,形成范圍較大的灘,灘上發育較薄的席狀砂壩;第二階段,低水位條件下,三角洲沉積的前三角洲和三角洲前緣被完全改造,發育大范圍的灘,灘上發育直列、斜列砂壩,部分分支河道、天然堤被改造為新月形砂壩;第三階段:高水位條件下,三角洲沉積大部分被改造為灘壩沉積,在波浪作用下發育大范圍灘,斜列砂壩多趨同為直列砂壩,原三角洲前緣位置受碎浪和沖浪影響發育新月形砂壩。在灘壩體系中,三部分壩砂和灘砂的生長方向不同。生長方向的轉換邊界大致對應于近端壩與中部灘、中部灘與遠端壩的分界線。從實驗灘壩系統的近端到遠端,沉積體生長方向依次為沿水進方向、沿水退方向、再沿水進方向。

(2)灘壩發育中沉積物的搬運方向和運動軌跡受水動力條件的控制,灘壩的形成是多種水動力條件互相影響下的結果。結合試驗,將波浪帶分為四個區域:升浪帶、破浪帶、碎浪帶、沖浪帶。具體表現為發育在升浪帶、破浪帶的遠端壩,發育在碎浪帶或內破浪帶的砂壩稱為中部灘壩,發育于沖浪回流帶后方的沿岸砂壩稱為近端灘壩。在不同的水動力帶,各種波浪改造所形成砂壩的形態、沉積特征等不甚相同。

(3)總結了湖盆三角洲—灘壩模型中以升浪、破浪為主的遠岸灘壩模式和以碎浪、沖浪為主的近岸灘壩模式。升浪、破浪模型中波浪對底床的沉積物開始擾動,在向岸流作用下在破浪帶二次沉積形成灘壩,破浪線處形成砂壩,壩后發育凹槽,凹槽中形成的震蕩波和持續向岸的破浪破碎形成碎浪帶,形成多列平行岸線的砂壩或新月形砂壩;碎浪、沖浪模型中,碎浪繼續沖向岸邊形成動能較小的沖浪,形成沖浪帶,沖浪又在重力作用下回流,直至消失,波浪有效地將粗粒沉積物搬運到岸邊最高處,發育形成較厚的沿岸壩,沖浪回流的波浪又影響碎浪帶中懸浮的沉積物質形成較厚的灘,這兩種模型都在實驗中得到很好地證實。