思維場視角下促進學生科學思維進階的實踐研究①

——以“電阻”教學為例

姜棟強

(江蘇省南通市海門區中小學教師研修中心,江蘇 南通 226100)

“思維場”是指思維發生、運行的內外部條件及相互作用系統。課堂教學中的思維場策略是以培育學生創新思維能力為主線,促進學生從被動學習到主動學習、從集中性思維到靈活性思維、從低層次基礎思維到高層次深度思維的進階。筆者以蘇科版物理九年級上冊“電阻”教學為例,考察思維場中的科學思維,探討幫助學生建構和完善“電阻”概念、促進學生的科學思維進階的教學途徑,培養學生的核心素養。

1 激趣引思

興趣是最好的老師。在新授課的導入環節,以實驗或真實情境導入新授內容,可提高學生的學習興趣,使他們盡快主動融入課堂教學。對于初中生,不僅僅要關注實驗現象和情景的新奇、有趣,更要有針對現象的思維,從而激發學生的求知欲。比如,在“電阻”教學中,將問題和魔術結合,使學生興趣和思維并進,達到激趣引思的目的。

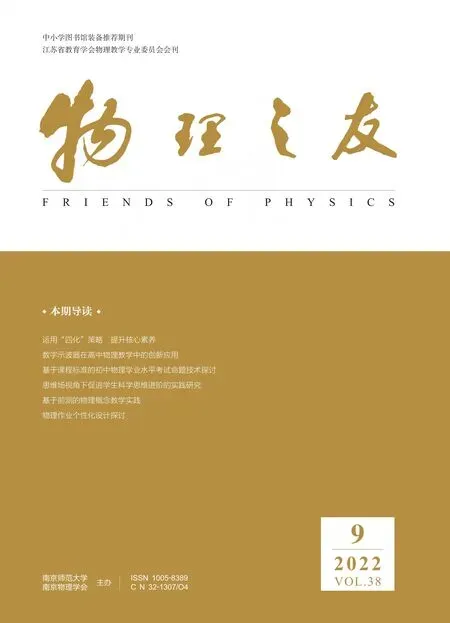

教師提問:我們可以吹滅蠟燭,能不能把燈泡吹滅或者吹亮呢?這一問題對接了學生原有的生活經驗和認知,又提出了出乎意料的任務,隨之而來的實驗現象則讓學生驚訝不已:教師連接一個簡單的電路,如圖1所示(虛線框內的蠟燭暫時不讓學生看到),閉合開關,小燈泡發出微弱的光,教師輕輕一吹,燈泡變亮了。

圖1

科學探究是核心素養的重要方面,應基于實際的生活現象,在課堂教學的導入環節教師應巧妙設計,把握時機,引導學生產生興趣、好奇,積極思維,促使他們自然地采用科學探究的方式來解決自己的疑惑,核心素養的培養悄然鋪墊其中。

2 初探啟思

初中物理概念的建構、規律的發現大都基于實驗探究,教師要引領學生經歷科學家的探究和思維過程,讓學生自主建構概念、“發現”規律。在“電阻”的教學中,學生對電阻這一概念的理解是一個進階、深入的過程,需要有一定的實驗體驗和感悟,教師需要采用巧妙的方法,達成進階效果。

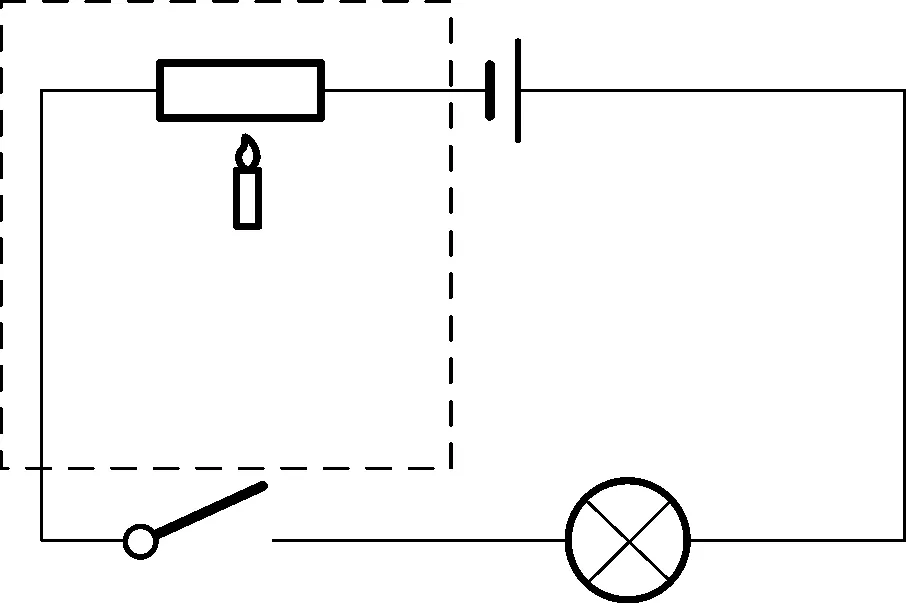

教師展示圖2所示的實驗裝置,學生在兩個鱷魚夾之間接入不同的物品(玻璃棒、鋼皮尺、塑料尺、鉛筆芯等,還有長短、粗細不一的鋁條、銅絲、不同粗細的鎳鉻合金絲等),并把實驗的發現填在記錄表中,再談談自己的收獲。

圖2

可以把接入的物品分成兩類,一類能使燈泡發光,說明接入的物品可以導電;另一類不能使燈泡發光,說明接入的物品不可以導電。實驗把學生帶入思維場,為電阻教學奠定了認知基礎。

學生通過實驗發現:生活中的物品一般可分為兩類,一類可以導電,另一類不可以導電,在后續的教學中要幫學生精準建構“導體”和“絕緣體”概念。雖然用“可以”和“不可以”區分“導體”和“絕緣體”是不夠嚴謹的,但是這種不夠嚴謹的認知對接了學生的生活經驗和前概念,這樣的對接可以使學生參與教學的興趣得到有效的提升,使他們倍感親切。

在實驗體驗過程中,學生形成了如下的思維鏈接:燈泡發光,說明被接物品能導電,反之不能導電,即物品是否為導體可以通過燈泡是否發光來判斷,這為后面的探究奠定了思維基礎。

給學生一定的實驗時間和空間,我們能通過學生的實驗和記錄發現意外的收獲。學生發現接入鋁絲、鉛筆芯時燈泡的亮暗程度不一樣,這一發現會引發學生思考:不同的導體使電流通過的能力可能是不同的;也可能不同的導體都對電流有阻礙,而且這種阻礙作用是有差異的。除此之外,學生還可能產生困惑:接入兩種不同的導體時,燈泡亮暗程度不易區分,能否有一種更好的方法來顯示電路中的電流呢?這也為后續進一步探究做了思維鋪墊。

在這個環節中,隨著學生參與實驗探究,在實驗中根據具體的實驗現象建構“電阻”的初步認識,思維也逐漸深入、清晰,學生發現物體有“可以導電”和“不可以導電”兩個種類,從而初步建構“導體”和“絕緣體”概念,與此同時,學生又發現了不同導體間存在導電能力的差異,存在對電流的阻礙作用,并且這種阻礙作用也存在差異,僅用燈泡亮暗不易區分。隨著實驗探究的深入,學生的思維越來越清晰。

3 再究深思

學生進一步的思維源自前面實驗初探的收獲和困惑,在學生的思維場中無形中多了一些問題:導體的導電能力或者對電流的阻礙作用有大小之分,而且大小與導體材料有關,還與其他因素有關嗎?我們能否采用一種更科學、精準的方法來顯示電路中電流的大小?這些問題又驅動學生進一步的思考和探究。此時,在教師的引領下,學生開啟再探究的時機已經成熟。

為了進一步提升學生對影響“電阻”大小因素的認識深度,教師引導學生對前面的實驗再次進行分析與對比,對“可以導電”物品的導電效果進行探索。學生發現:(1) 改變接入銅絲的粗細或者長度時,燈泡的亮度也會發生改變。(2) 把兩個鱷魚夾直接夾在一起(中間不接銅絲或鉛筆芯)時,燈泡最亮。此處,隨著實驗的進一步深入,促進了學生思維的進階。

教師提出問題:(1) 結合剛才的實驗,你發現了什么?(2) 導體能導電,為什么在兩個鱷魚夾之間不接任何導體,直接相接時,燈泡最亮呢?這兩個問題很快讓學生感受到導體不僅能導電,同時對電流也有一定的阻礙作用,讓學生認識“電阻”,電阻的大小是導致燈泡亮度不一樣的原因,并初步認識到:電阻的大小不僅與材料有關,還可能與長度和橫截面積有關。

結合前面的探究和教師的啟發,教學達成了兩個效果:(1) 水到渠成的真猜想。結合實驗,學生鎖定了導體電阻的大小可能與導體的材料、長度、橫截面積有關。(2) 潤物細無聲的巧設計。學生想到用電流表來彌補用燈泡亮暗表征電流大小的不足,也想到運用控制變量法來探究影響電阻的因素。在整個再探究過程中,學生通過實驗嘗試,猜想并表達依據,利用小組討論、合作探究完成器材選擇、研究方法的確定、數據信息的收集,最終得出結論。讓學生在親身經歷中揭秘電阻的本質,提升學生對電阻的認識,達到新知內化、思維進階的效果。

4 且行且思

課堂導入的精彩不只是在開始環節引入課題和激發學生的興趣,還要前后呼應,對接學習的重點和難點,養成學生的良好思維習慣,提升他們的自主學習能力,并順勢對接更多的知識應用。對所學知識的應用能進一步彰顯物理學的特色和魅力,學以致用,用以促學。

再次觀看導入環節的實驗,把原本罩在里面的鎢絲和小蠟燭呈現給大家,此時學生看到蠟燭正在給鎢絲加熱,燈泡發出微弱的光,吹滅蠟燭后燈泡變亮了,請學生分析燈泡變亮的原因。此時,學生經過思考和交流,可以形成一條明晰的思維路徑(圖3)。

圖3

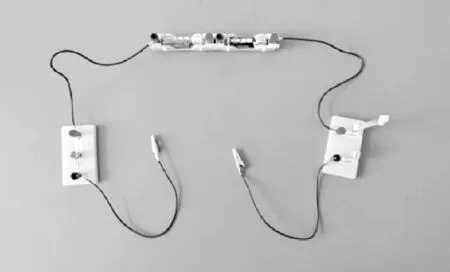

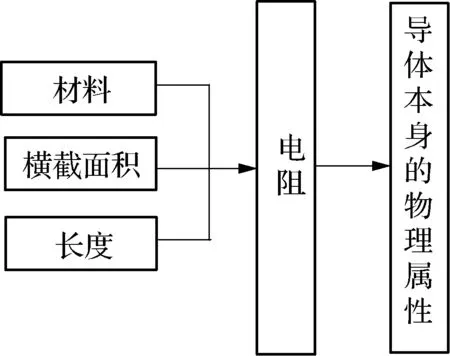

實驗奧秘已經揭曉:導體電阻的大小受溫度的影響,但是影響到什么程度?教師此時可以展示不同金屬導線(長均為1 m,橫截面均為1 mm2)在不同溫度時的電阻值(表1),請學生結合表格數據談談自己的發現。在思考與分析、交流與討論中學生發現:(1) 生活中室溫的變化對電阻的影響是微小的,小到可以忽略不計;(2) 電路中的導線、開關等的電阻也是非常小的,也可以忽略不計。至此,進一步揭秘了電阻是導體本身的一種物理屬性(圖4)。

表1

圖4

5 進階廣思

本課圍繞學生知識建構、能力和素養提升的目標,每個目標都是循序進階、互相滲透,直指學生核心素養的提升。如建構“電阻”這一概念并不是一蹴而就的,而是經歷“物體能否導電”“導體能導電的同時,也對電流具有阻礙作用”“導體的電阻大小還與溫度有關”“通常室溫的變化對電阻的影響很小”“電阻是導體本身的物理屬性”等,這一系列的過程促進了學生建構知識這一關鍵能力的進階提升。

在學習的過程中,通過任務驅動,使學生學習活動和思維逐步深入。在思維場中,思維空間可以不斷拓展,這意味著思維進階還應有廣度上的考量。如試著改變電路中的電流、試著細分接入電路中物體的種類、多次嘗試改變接入導體的長度和粗細等,系列任務有利于學生開闊思維,是思維場的進一步延伸。

這節課不僅僅是讓學生認識和探究電阻的性質,更是讓學生從中感受到在讓導體、絕緣體、半導體和超導體在社會進步中的作用,養成學生的科學態度和責任。

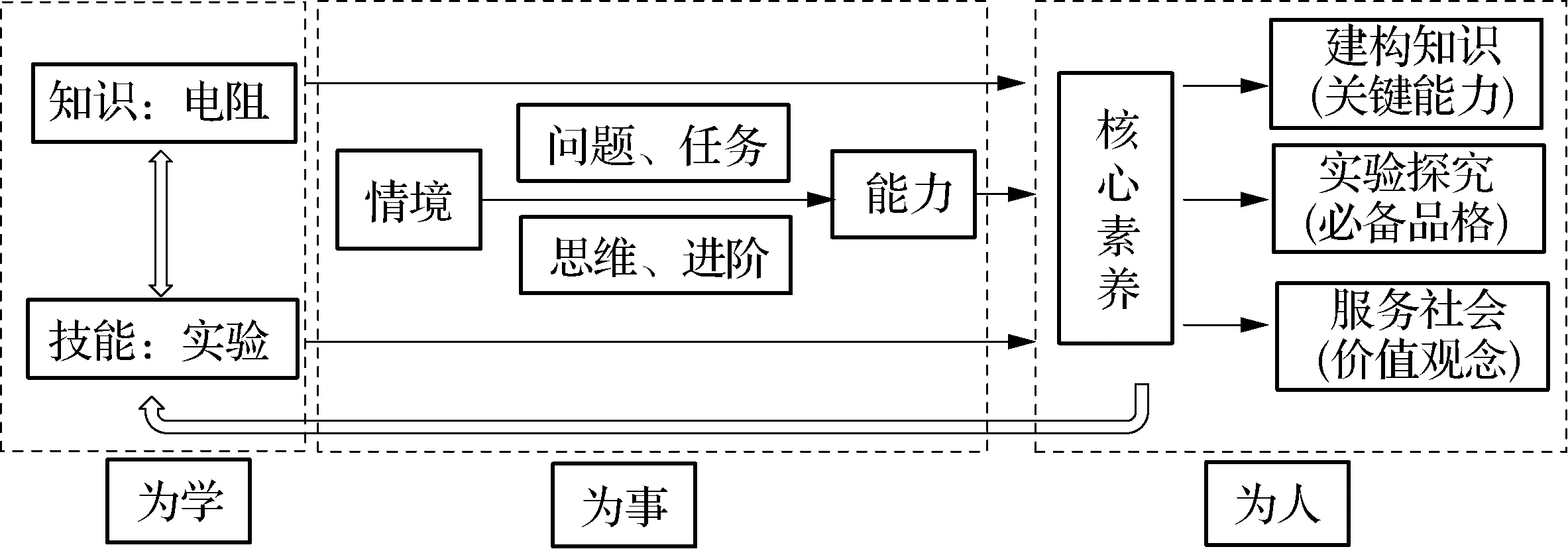

本節課教學的思維導圖如圖5所示,學生的學習能力通過建構電阻概念、探究電阻的影響因素等活動得到了提升,即“為學”;而在學習過程中,學生應用自己的知識儲備和能力完成了各項任務,這是解決問題的能力,即“為事”;在“為學”“為事”的深入展開中,注重價值觀念的正確導向,學生的“為人”品格也得了真正的提升。

圖5

6 結語

以課堂為主陣地,深挖教材中的核心素養,對接每一節課的落腳點,以學生的思維進階為主線,促進學生在知識的自主建構和熟練應用的基礎上,逐步形成適應個人終身發展和社會發展需要的正確價值觀、必備品格和關鍵能力。