自然會話敘事中身份建構的指向過程研究

蘭良平

(浙江師范大學 外國語學院,浙江 金華 321004)

1.引言

社會文化語言學認為,社會身份是通過話語建構的,是話語所指向的對象(Bucholtz & Hall, 2005, 2008)。一方面,該理論承認人的能動性,認為身份是指向外部的社會行為(social act),是說話者在交際中所使用的資源,是在話語中對彼此的社會定位(Bucholtz, 2011:10)。另一方面,話語不是透明或中立的媒介(Taylor, 1985, 2016),而是融入了交際者的主觀意識、情景認知和語言意識形態。例如,反意疑問句可以指向不自信或謙和的態度,可以指向女性身份、娘娘腔或有紳士風度的男性,還可以指向順從的下級或仁慈的上級等。可見,話語指向身份的過程具有不確定性,值得深入研究。

即使是當前的變異社會語言學,也從關注語言如何反映社會身份(即結構主義進路)過渡到關注交際者如何使用話語來定位自我(即建構主義進路),注重交際者如何主動使用語言資源來建構社會行為,傳達交際立場和實現交際目的,這也稱為第三次研究浪潮(Wardhaugh & Fuller,2015:189)。這一過渡的根本原因在于,語言具有多義性,語言使用者具有能動性,事先假定語言變項和社會變項之間相關性的研究已經不再流行了(Johnstone, 2013:47)。本文聚焦日常會話敘事這種特殊的、但又常見的話語類型,探索話語在社會身份建構中的指向過程。這不僅有助于揭示身份建構的一般規律性,而且有助于理解日常生活中自我建構的實踐過程。

2.社會語言學視角下身份建構的指向性研究回顧

2.1 指向性概念

Peirce(1955:107)根據符號和對象(object)之間的關系,將意義符號分為三種:像似符(icon)、規約符(symbol)和指向符(index)。像似符強調符號和對象之間在形象上的相似性,如男廁門外的圖形代表“男廁”。規約符主要指語言,強調符號和對象之間的約定俗成關系,如漢語中“鋼筆”和英語中“pen”都指鋼筆這個概念。指向符居于像似符和規約符之間,強調符號和對象之間的連續性和因果關系,如冒煙讓人聯想到火,使用標準發音讓人聯想到受過良好教育的上層階級人士。

以往,索緒爾提出了“符號—概念”的二分法,也就是符號直接指向意義,越過人為因素。但是,從Pierce(1955)以上對指向符的界定中,我們可以看出,他肯定了人為因素的重要作用,尤其是他提出的“符號—對象—釋義”的三分法更能說明這一點。他認為在符號建構意義的過程中,每個部分都是一個符號,而且還可以進行再解釋,說明人的認識可以不斷深化。同樣,在釋義過程中由于受到交際者的感知和記憶的約束,指向符的意義也具有動態性(Peirce, 1955:107)。最后,在指向的過程中,符號不只是用于描述和識別人物,而是帶入了交際者的立場,摻雜了交際者對社會和文化世界的評價(Ochs, 1996)。

受到Pierce符號學思想的啟發,Bucholtz & Hall(2005)指出,身份是在特定的情景中,在符號的指向過程中涌現出來的,并受到意識形態的影響。一方面,何種語言符號充當了指向符號,無法先入為主進行預設,只能在真實使用情境中確定。另一方面,指向過程通常不是直接的,而是間接的,甚至是層層遞進的。以往所使用“微觀和宏觀”、“實踐和結構”的概念不再滿足需求了,社會語言層級(sociolinguistic scales)的概念也許會更合適(Spitzmüller, Busch & Flubacher, 2021: 6)。以下部分我們對指向過程進行詳細說明。

2.2 指向過程

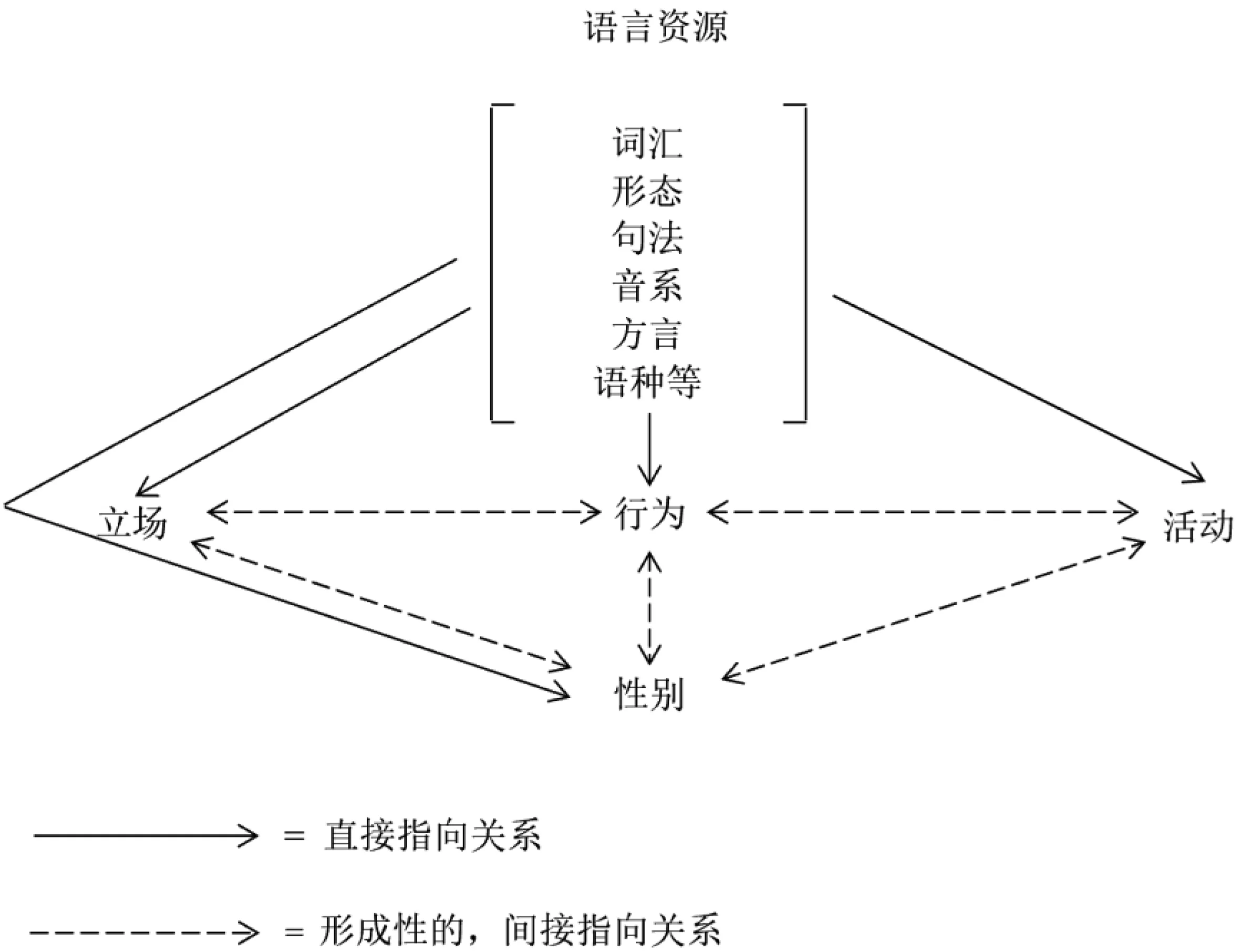

早期最為經典的指向過程研究是Ochs(1992),以性別研究為例,她提出指向過程可分為“直接指向”和“間接指向”(如圖1箭頭所示)。

圖1 語言和性別(Ochs, 1992: 342)

“直接指向”指從語言符號直接指向身份范疇,例如,京腔指向北京人身份。“間接指向”指從語言符號出發,經過立場(stance)、行為、活動,最后指向身份。例如,女性在與嬰幼兒交流中使用童語,指向平等、關愛和溫順的立場,進而再進行解釋,指向看護人的社會身份。而且,立場、行為和活動與性別身份之間是互相建構的(如圖1雙箭頭所示)。

后來,Silverstein(2003)提出了“指向秩序”(indexical order)的概念來解釋話語的指向過程。他使用第n級指某人運用語言符號本身,第n+1級指向互動中的語用行為,第(n+1)+1級指向語言使用者的社會身份,這個指向過程具有持續性(如表1所示,也可參照Johnstone, 2010:32)。他指出分析者應根據指向符號提供的語言線索如語法語義結構、文本結構和詩性結構,分析它們如何合力激活隱性的價值觀念、社會關系和意識形態。最近,Silverstein (2021)進一步指出,有必要以具體的言語事件為單位開展研究。他指出了三種指向標定類型(indexical calibration type):反身性(包含明示的指稱、元語用動詞和暗示的詩性功能)、援引性(包含明示的引用和暗示的相似性指向符號)和慣用性(包含明示的論證元話語和暗示的、通過語域化形成的語調)。

但是,Inoue(2004)則走向相反的方向,她強調,指向秩序除了由社會群體自下而上形成,還可以是由文化權威(如國家機器、知識分子或媒體)自上而下通過宣布形成,稱為“指向倒置”(indexical inversion),日本現存的有關“女性語言”的歷史敘事就無形中造成了女性的不平等地位。這其實是在強調國家權威在建構語言意識形態中強大作用。

總之,以往研究厘清了身份建構研究中的指向過程,強調以言語事件作為分析單位,以語言符號為基礎,以意識形態為參照系。但是,以往研究要么偏重微觀語言手段,要么偏重宏觀意識形態,沒有將兩者有機地結合起來,離Silverstein(1985)設定的“結構—使用—意識形態”三維模式有一定差異。而且,在以往的研究中,對于會話敘事這種復雜的、綜合的話語手段中如何進行身份指向,依然缺乏深入的系統的研究。不過,最近Spitzmüller, Busch & Flubacher (2021)指出了“社會定位”(social positioning)概念的學術價值,有望將宏觀和微觀、實踐和結構這種“二元對立”轉變為“漸變分級”(scale)(參見Blommaert, 2010:32-37),以探討結構化過程中的動態性、復雜性和靈活性。而且,定位理論在敘事研究中已經得到了充分利用,使學科交叉融合成為了可能。

2.3 用于身份建構的指向符號

從圖1可以看出,用于身份建構的指向符號非常寬泛,包含語言結構的各個層面,如語音、詞匯、形態、句法、方言和語種等。Tracy & Robles(2013)也給出了同樣寬泛的分類,并將其總結為兩大類。

第一類是簡單的語言結構,包括:(1)人稱代詞。人稱代詞可直接定位身份,如“這貨不招人待見”中,“這貨”被用于定位惡人。(2)言語行為,如解釋、宣告、論證、辯論和質疑等。(3)互動結構,如話輪轉換、問答、話輪設計和詞匯選擇等。(4)語碼選擇,如專業話語、方言和語種等。

第二類是復雜的語言結構,包括:(1)立場,指話語互動中的評價、情感和認知傾向,即Du Bois(2007:163)所說的“我評價某事,以定位自我,且表明你我是否站在同一陣線”。(2)語體或風格(style),傳統上指語言的正式程度,現在指和說話者的個性和身份聯系起來的一些語言結構(見劉永厚,2019)。(3)敘事,指按時間順序組織的過去經歷,包括摘要、指引(orientation)、進展、解決、評價和尾聲的完整語篇結構。

在社會文化語言學的視野中,以上所有的指向符號只能作為參考依據,在實際分析中應結合交際參與者自己的傾向性,也就是使用主位視角(emic perspective)來看問題。如前所述,由于身份具有涌現性,身份指向的過程具有不確定性,那么,研究中就需要全盤考慮,綜合考量。在以上Tracy & Robles(2013)的分類中,敘事是人類理解自身經驗、建構意義的基本方式,也是常見的用于身份定位的話語手段。在自然會話敘事中,交際者會充分調動自己的能動性進行意義協商,是身份建構的理想話語資源(蘭良平,2016a、2016b, 2017; Lan, 2020),有可能為理解身份建構的指向過程提供真知灼見。

在過去二十多年里,“定位”“指向性”和“時間分級”等概念成為了敘事研究中的核心概念(De Fina & Georgakopoulou, 2020:94)。例如,Bamberg(1997)提出了三層定位理論,包括敘事層面、互動層面和文化層面。De Fina(2013)對文化層面的定位進行了深入探討,指出了利用民族志方法收集社會文化背景材料,加強研究解釋的必要性。蘭良平(2017)聚焦BBC廣播劇中的小故事,針對語言符號和社會意義之間的指向關系進行了研究,提出了文本觸發、對話觸發和社會觸發三種語境觸發機制。Lan(2020)進一步提出了敘事世界中的語言分析手段,并指出應結合敘述情景和宏大敘事層面進行分析。在以下部分,我們繼續沿著這一思路進行探索。

3.社會身份的敘事話語建構的指向過程理論

說到指向問題,Jaffe (2016:88) 指出,“對于社會語言學和語言人類學來說,他們最感興趣的指向關系是,說話者是如何運用話語在情景和社會中來進行自我定位的?”放到自然會話敘事研究中,就是看敘述者如何在當下互動情景和社會文化語境中進行自我定位。在我看來,敘事中的身份指向過程至少包含三個從內向外的輻射過程(Lan, 2020),分別為故事世界中的語符映射過程(由敘述者的故事構成)、敘述情景中的會話推理過程和多種宏大敘事中的語境化過程(分別如圖2中三個橢圓所示)。

3.1 敘事世界層面——敘述者在反思中指向過去的身份

敘事世界指敘述者在講述過去經歷時創造的個人世界。敘述者通過反觀諸己以明確自己在社會關系中的位置。話語分析聚焦敘述者是將自己定位為主動還是被動,主要分析敘事結構和敘事策略。

敘事結構指故事的宏觀語篇結構,完整的敘事結構包括摘要、指引、矛盾、解決、評價、尾聲(Labov, 2013)。如果只呈現問題而不解決問題,則將自己置于被動無力的地位,如果凸顯故事中的問題解決,則將自己定位為積極主動的地位。

敘事策略指故事中微觀的語法結構,如人稱代詞、述謂結構和直接引語等。

(1)人稱代詞指的是如何稱呼自己。使用“我”突顯個人責任;使用“我們”分散了責任;使用“你”來指稱自己,則將自己置于一般性、客觀的立場,這三者中能動性依次減弱。

(2)述謂結構指的是代詞和動詞之間的關系,如主謂關系或動賓關系,可以將自己定位為不同角色。如我踢球,“我”是施事;我感到害怕,“我”是感事;我被打了,“我”是受事,這三者中能動性也依次減弱。

(3)直接引語指的是直接引用誰的話語和話語內容的問題。直接引語有助于突出特定角色、態度、立場和行動。按照能動性的強弱,引用自己的話語比引用他人話語強,直接引語比間接引語強。

敘事結構從整體上指向敘述者的社會身份,而敘事策略從局部指向社會身份。其中,人稱代詞指向誰具有能動性,述謂結構和直接引語指向能動性的強度。述謂結構側重“做”了什么,直接引語側重“說”了什么。

3.2 敘述情景層面——敘述者在與對話者互動中指向當下的身份

敘事情景指敘述者和對話者交談的當下情景,主要關注敘述進程和協商過程。敘述者可以通過主動敘述、繼續講述、詳細敘述、捍衛觀點等方式突顯自己身份的某些方面,但是,對話者也可以持續參與,通過邀請講述、鼓勵繼續、正面評價、確認核實、表達贊成等方式推動敘述的順利進行;或通過搶奪話輪、接過話輪、質疑挑戰等方式來促使敘述者改變敘述的進程,講述和事先預想的不一樣的故事,改變自己一貫設定的身份。

3.3 宏大敘事層面——對話中的語境化作用指向群體規范和社會文化身份

在宏大敘事層面,敘述者可以相對于群體、社會和文化范疇來定位自己。宏大敘事指的是信念、價值觀或語言意識形態,是由核心成員確立的,能夠影響交際者的感知、解釋和行為。交際者通常同時歸屬于多種范疇如職業、性別、年齡、地域、國別等,各自包含群體成員共享的語言意識形態,制約或促進交際的進程。因此,圖2中的箭頭指向多個范疇。

要確定是何種范疇影響了敘事活動,有必要結合前兩個層面的分析,借助語境化提示符號進行會話推理。人稱代詞、述謂結構、語音語調、話語節奏或沉默等指向符號為交際者彼此提供了信號,使其推斷何種語境最為相關。會話分析學派的“下一輪話語驗證”方式有助于進行確認(Sidnell, 2013)。當文化規則被交際者違反時,群體內的他人會采用話語修補,以維持約定俗成的常規,這樣語言意識形態就會凸顯出來。最后,只要研究者追蹤群體的交際方式,多種指向符號的合力構成“詩性結構”,匯集到最相關的語境,排除其它可能的語境(Silverstein, 2003; Wortham, 2006:35; Wortham & Reyes, 2015; 蘭良平,2017)。

4.職業身份的會話敘事建構指向過程實例分析

以下案例來自于作者開展的敘事社會化研究(Lan, 2020)。作者曾經對一個有著15年以上歷史的6-8人組成的外語教師教育團隊進行了一年半的民族志調查,收集了豐富的自然會話敘事。Ochs(1996:410)提出,語言社會化過程就是交際參與者為情景賦予意義的過程。話語資源在被頻繁使用的過程中被賦予了情感、認知和道德立場,最后涌現出社會意義,成為了身份建構的指向符號。

經過研究該群體在團隊例行會議中講述的自然故事發現,他們核心成員的故事的共性是敘事結構上包含問題解決和積極評價的要素。敘事策略上使用“我”體現個人責任,使用“我們”體現集體凝聚力,使用主動結構表明主動行動,使用直接引語轉述自己的話語,表明能夠掌控自己的職業生涯。這種傾向和該群體注重職業倫理和社會責任感,強調積極樂觀的工作態度是分不開的,這可以在民族志研究中得到驗證。

案例是新手成員林老師在向核心成員轉變過程中講述的一個自然會話故事。林老師在2011年11月10日受到核心成員何老師的邀請,與團隊成員分享了教師培訓的心得,她指出應充分調動學員的獨立思考,而不是灌輸教育理論或照本宣科朗讀PPT,應使用通俗易懂的話語與學員進行溝通。之后她講述了一個自己批評不認真的個別小組學員的故事(轉寫符號中,“-”表示突然轉換說法,“=”表示緊接前者,沒有停頓,“[”表示交際者同時說話)。

案例

{28:35} 0433 林老師:呃-而且我后來批評了個別- 一些組,

{28:38} 0434 就是說,他們那些- 嗯,

{28:41} 0435 就是討論的時候,沒真正討論,

{28:42} 0436 上去呈現的時候呢,

{28:44} 0437 就怎么樣?就按照教材,

{28:45} 0438 “第一步,自然按照第一個活動做啰

{28:47} 0439 第二步,第二個活動做啰。”=

{28:49} 0440 全體:=呵呵呵呵呵=

{28:50} 0441 林老師:=我就說,我說

{28:52} 0442 我說,我跟他說句-

{28:53} 0443 呃,不知道聽起來不是很,

{28:55} 0444 有沒有過分的話

{28:56} 0445 “我從大家設計當中發覺個別的組,

{28:58} 0446 對這個設計呢,很隨意。”

{29:00} 0447 呵呵呵呵

{29:01} 0448 [因為我]

{29:01} 0449 汪老師:[批評得對]

{29:02} 0450 林老師:因為這樣子的話去,的確不負責任嘛

{29:04} 0451 何老師:嗯

{29:05} 0452 林老師:然后我就- 我說=

{29:06} 0453 =我覺得每一個詞,

{29:07} 0454 我覺得隨意,

{29:08} 0455 反正也適合我這個嫩老師說,

{29:10} 0456 何老師:呵呵

{29:10} 0457 汪老師:很好,說得很好

{29:12} 0458 林老師:然后我就- 就大概這樣子的一個情況吧,

(Lan, 2020:403-404)

從敘事世界層面來看,林老師故事的敘事結構類似于Labov(2013)的完整敘事結構,包括“摘要”(0433:“我后來批評了個別的組”)、“指引”(0435~0436:小組討論的背景介紹)、故事的“進展”(有些小組敷衍了事,0437~0439:“按照教材……”)、“問題解決”(批評,0445~0446:“……很隨意”)和“評價”(0450:“的確不負責任”)。該敘事結構接近群體中問題解決的敘事模板,盡管林老師自稱為“嫩老師”,但通過解決自己工作中的矛盾沖突,已經能夠掌控自己的教師培訓課堂,向積極能動的權威教師身份靠攏。

這一點從她采用的敘事策略上也能得到印證。例如,她使用直接引語,模仿個別學員敷衍了事的腔調(0437,0439),通過展示學員“教教材”的做法,再現他們只顧按部就班而不獨立思考的錯誤做法,來強化自己批評的合理性。她還直接轉述自己的批評性話語(0445~0446),她故事中的對話構成了“學生回答-教師批評”的課堂互動序列,將自己定位為權威的教師身份(Mehan, 1979)。

從敘述情景層面來看,作為敘述者的林老師的能動性身份建構,部分是由對話者——核心成員所推動的。對于林老師表現出的謹慎立場(“不知道有沒有過分的話”),甚至為自己行為辯解(“因為這樣子的話- 的確不負責任嘛”),核心成員進行了直接支持(如0449汪老師“批評得對”的直接反饋)和間接支持(何老師等的贊許的笑聲, 0456)。如果沒有聽眾的鼓勵與贊許,林老師故事的內容、敘事結構和策略也許會全然不同,其教師身份建構的走向也可能不一樣。這里可以看出,教師教育者身份的建構是在團隊成員的幫助下完成的,是一個潤雨細無聲的漫長過程。這和Ochs & Capps(2001)的發現一致,在自然會話敘事中,聽眾不是被動的,而是扮演對話者的角色,起著推動情節發展,共同進行評價的作用。

從宏大敘事層面來看,林老師基本上融入了群體文化——從積極角度看待問題和相信自己。她使用的敘事結構和群體默認的敘事模板高度一致,包含問題解決和積極評價要素。但是,林老師話語中表現出來的猶豫,以及語言弱化手段的使用(0441~0444,0448),反映出她“舊的自我”和“新的自我”之間沖突的痕跡,說明身份轉變的過程并不順利。她使用的反思性話語(0450,0452~0455),體現了哲學家Taylor(1985)所說的“強烈評價”,也就是在碰到棘手問題時持續進行反思,最終對事物的性質和自我的行為做出果斷評價,從而促成自己身份的建構和強化。

究其深層原因,我們可以推斷,在宏大敘事層面三種文化模式在發揮作用。第一,在課堂上職業文化要求她履行教書育人的職責,當學生不認真時理應立刻進行批評。第二,中國傳統文化倡導“長幼有序”的規則,遇到年紀比她大的教師學員,她應該保持尊重,批評他們會傷及臉面造成沖突。第三,該教師團隊倡導認真負責和積極進取的團隊文化,為了學員的職業發展,他們有義務批評其不認真行為,這一點在交際中得到了汪老師和何老師的支持。總之,職業文化、傳統文化和團隊文化在交際中都涌現出來,但是在這個案例中團隊文化占據了主導地位,可以從交際細節中得到驗證。

5.討論和結論

本文聚焦自然會話敘事中身份建構的指向過程,指出敘述者需要綜合調用多種指向符號,更為關鍵的是,交際參與者要在會話中充分調動認知推理過程,從而指向和聚焦特定的宏大敘事。因此,研究者應該借助交際參與者的主位視角,結合語言符號的語境化過程進行推斷,看何種社會身份具有凸顯性,在交際中被語言資源指向出來(Fina, Schiffrin & Bamberg, 2006)。

本研究是對Silverstein(2021)“指向性關系是個辯證關系”論斷的進一步發展。但也存在不同:第一,我們不只關注人稱代詞、述謂結構和直接引語,還關注敘事結構,這是因為敘事結構是一種宏觀上的語言資源,起到統攬作用,有助于研究者從整體上把握身份建構的指向過程。第二,我們將重點放在敘述情景中的會話推理過程上,通過對話者的話語修補,可以推斷出該團隊提倡講述帶有問題解決的積極故事,弘揚積極的職業文化。文化只有在被違反時其存在才能充分顯現出來,才能進入意識層面。第三,我們發現不同宏大敘事之間的沖突也許是未來指向過程研究的關注點。通過分析敘述者話語中的猶豫、沖突和不確定性,我們發現敘述者在職業文化、傳統文化和團隊文化之間進行內心掙扎,展示了身份建構過程的復雜性和曲折性。

本研究在理論上的啟示是:我們認同Johnstone & Kiesling(2008)的觀點,在研究身份建構的指向過程中,應結合現象學中的釋義循環理念,實現研究者和被研究者之間的視野融合。在分析時應從小處著手,從大處著眼。小處指互動中符號的語用意義,大處指符號所喚起的社會文化記憶;先進行自下而上的數據分析,再進行自上而下的演繹,關注整體和局部之間的關系,不斷進行闡釋和再闡釋(蘭良平,2016a)。

在方法論上的啟示是:

(1) 數據收集應著眼于小規模的群體或社區(趙芃、田海龍,2022),通過長期觀察、訪談和收集人造物品形成對研究對象的深入了解,讓數據逐漸飽和,直到被研究者身份涌現出來。指向性研究中基本的分析單位(unit of analysis)不是語言結構,也不是言語行為,而是具體言語事件中的社會行為(social act)。本文案例中,作者收集了大量輔助證據,并以會議錄音中的自然敘事作為研究的主要數據,并且將民族志和會話分析的研究方法結合起來(Ahearn, 2021)。

(2)數據分析時利用會話分析學派使用的參與者傾向(participant orientation)以及無目的的觀察(unmotivated looking),分析參與者是如何建構共同理解的,而不是將研究者視角強加給數據。一方面,由于一種語言形式可能指向多種社會行為、立場或身份,所以分析時要對數據進行反復對比。例如,案例中“嫩老師”的字面意義是指年輕老師。但社會意義是指,自己年紀小,不能鋒芒畢露,應該尊重年長的學員。另一方面,除了關注顯性的指向符號,還要關注隱性的指向符號,案例中的積極評價是顯性的,但敘事結構和敘事策略卻是隱性的。

(3)關注指向秩序的問題。要結合民族志觀察筆記和對訪談數據的主題分析,得出群體內重復出現的、理想的交際方式和語言結構,也就是關注意識形態作用。本文圖2中的框架嵌套關系也許比圖1中的層級關系更為形象。分析時要對比各種指向符號之間的聯系以進行語境排除,找出最相關的語境,確定指向符號的意義。還要明確指向符號是如何指向更大的社會語境的(劉永厚,2019)。例如,案例中林老師在表達矛盾心理時所糾結的是傳統的長幼有序的等級文化,對于年長者交流時要委婉間接。但是,對于核心成員來說,在職業語境中認真負責的文化更為重要,交流時要直截了當和干脆果斷。