北京市海淀區重點潛在綠化用地的識別*

朱 櫻 李 倞,2,3 徐 昉

1 北京林業大學 北京 100083

2 城鄉園林景觀建設國家林業和草原局重點實驗室 北京 100083

3 城鄉生態環境北京實驗室 北京 100083

隨著城市化進程加快, 土地資源日益緊縮,推動城市存量更新發展已成為新型城鎮化過程中的重要課題。 城市擴張導致自然生境面積縮減、破碎化、 質量下降等 “城市病”; 城鎮蔓延和人類高密度聚居導致建設和綠化用地間矛盾日益尖銳[1-3], 建設用地擠占綠色空間[4], 適合綠化的城市土地資源越來越少。 因此, 在城市尺度上挖潛綠化用地, 識別篩選潛在可轉化為城市綠地的用地空間是亟待解決的問題。

城市綠地是城市生態系統的重要組成部分,在維護城市可持續發展、 緩解與自然環境之間的沖突和矛盾方面起到重要作用[5]。 建設發展前期,綠色空間的建設多關注數量、 忽視質量, 規劃建設主觀性較強[6], 比如城市中一些綠色空間建成后缺乏妥善管理維護, 植被缺失形成低質或裸露綠地; 受所處位置不利環境因素 (如城市熱島、土壤污染等) 限制, 植物生長受限導致綠地退化[7]; 原有建筑拆除后未更新形成長時間閑置的土地等。 這些長期閑置、 低效低質的土地大量存在于城市中, 相比其他已建城市用地, 其拆遷和土地征收成本較低, 是轉化為永久性城市綠化用地的重點潛力空間。

國外城市發展演變研究發現, 超過25 萬人居住的城市存在約12.5%~15%的城市閑置地[8]。在大多城市中這些閑置地塊面積小、 破碎、 不連通, 難以自主再生[9]。 國外已有大量識別閑置土地轉化為綠色空間的研究, 例如美國俄勒岡州波特蘭市、 加拿大不列顛哥倫比亞溫哥華等已開展研究識別可轉變為生產性綠色空間的閑置地, 整理土地清單并開展波特蘭可挖掘城市項目、 西雅圖P-Patch 項目、 溫哥華都市農業清單項目等[10-14]實踐。 目前, 國內研究集中在其形成原因、 類別定義、 產生影響、 規劃利用方式、 更新方向等方面[15-18], 例如, 張浪[19-20]從園林綠化角度歸納劃分閑置地類型, 提出轉型期基于城市綠化的城市困難立地類型; 張華穎[21]基于轉化為綠色基礎設施再利用的可能性識別常州市域范圍內裸土閑置地, 探討具體利用途徑; 還有研究在應用視角下探討閑置地的更新設計[22-25]。

本研究關注的 “重點潛在綠化用地” 是指在城市建成區新建永久性綠地的重點增量區和進行綠地更新的重點提質區, 是未來結合經濟、 文化、社會等多因素開展城市建成區永久性綠地建設和更新需要重點關注的區域, 可為城市建成區新增綠化用地, 提升綠色空間質量。

1 研究區概況

北京市海淀區總面積431 km2, 以百望山為界, 分山前、 山后兩區 (圖1), 山前城市化程度高, 人口密集、 資源集中; 山后村鎮集中, 分布大量耕地, 發展雖落后于山前, 但隨海淀北部新區規劃的提出, 山后區也已進入高速發展階段。

圖1 海淀建成區及山前、 后區范圍示意

2 研究方法

本研究識別的重點潛在綠化用地包括需要重點提升綠地質量的土地空間 (可提質潛在綠化用地), 以及具有更大綠地轉化潛力的閑置土地空間 (可增綠潛在綠化用地)。

可提質潛在綠化用地識別的是城市建成綠色空間中植被生長趨勢減弱、 綠地質量下降的區域。植被是陸地生態系統的主體, 其生長趨勢變化指示城市綠色空間隨時間變化的狀況及綠地質量[26-27]。 基于歸一化植被指數 (NDVI)[28-30]計算植被覆蓋度 (FVC), 通過一元線性回歸模型分析植被覆蓋度變化趨勢指示綠色空間的植被生長情況。 篩選現狀植被覆蓋度較低且植被生長趨勢持續減弱的綠色空間, 依減弱程度劃分可提質低、中、 高潛力空間。

可增綠潛在綠化用地識別的是城市中空置裸地, 通過選取研究樣本監督分類和人工目視解譯遙感影像, 獲取歷年土地利用現狀圖。 基于此提取歷年裸地空間數據, 采用交集分析法計算歷年裸地空間疊加情況, 按空置時間長短劃分為可增綠低、 中、 高潛力空間。

刪去研究區范圍內水系、 建筑、 道路基礎設施等數據處理后, 等權重疊加兩類潛在綠化用地,得到綜合重點潛在綠化用地空間分布結果。

2.1 數據來源

以歐洲航天局發布的sentinel-2 號Level1C 級遙感影像作為數據源, 影像精度為10 m, 解譯前影像數據均經過大氣校正及輻射定標等基礎處理。由于中國北方植物的生長季是6-9 月, 植被生長狀態基本穩定, 植被覆蓋度最大且變化不顯著[31-32], 因此, 以 2016—2020 年 6—9 月云量覆蓋小于10%的多景遙感影像作為數據源。

2.2 多景遙感影像解譯

通過選取感興趣區樣本, 利用支持向量機分類方法對影像進行監督分類及分類后處理, 生成2016—2020 年土地利用圖。 利用在線地圖軟件獲取同年同時段更高精度的地圖影像驗證解譯結果,分類結果通過混淆矩陣kappa 系數 (>0.8, 表示分類較準確) 精度評價。

2.3 計算植被覆蓋度

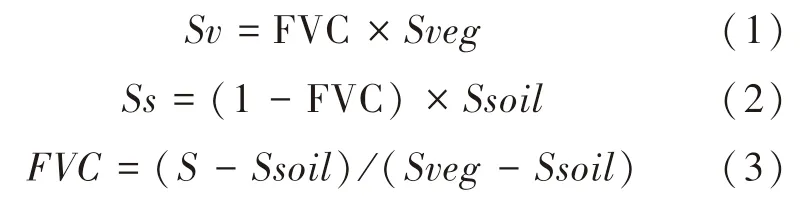

基于像元二分模型提取植被覆蓋度 (FVC)的原理為假設一個地表像元由有植被覆蓋的部分Sv和無植被覆蓋Ss兩部分組成[31-33]。 一個像元中有無植被覆蓋的面積比例為FVC 和 (1-FVC),全部有植被覆蓋的遙感信息為Sveg, 全部無植被覆蓋的遙感信息為Ssoil, S 為地表像元的遙感信息。 計算公式為式 (1) 至式 (3):

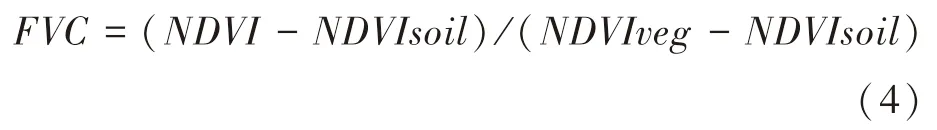

FVC 和NDVI 存在顯著線性相關, 可建立二者之間轉換關系計算植被覆蓋度[30]。 計算公式如下:

式 (4) 中:NDVIsoil為無植被覆蓋像元值;NDVIveg為純植被像元值。 理論上,NDVIsoil接近于 0,NDVIveg接近于 1[31-32], 受環境、 天氣、地理位置等因素的影響, 根據每一景遙感影像的NDVI 值頻率統計表, 以累積百分比 5%和90%置信度區間對應像元值作為NDVIsoil和NDVIveg的有效值。 植被覆蓋度的等級劃分參考《土壤侵蝕分類分級標準》 分為 6 類[31-32,34-36]:無植被覆蓋度<10%、 低植被覆蓋度10%~30%、中低植被覆蓋度30%~45%、 中植被覆蓋度45%~60%、 中高植被覆蓋度60%~75%、 高植被覆蓋度>75%。

2.4 分析植被覆蓋度變化趨勢

采用一元線性回歸趨勢分析法, 建立植被覆蓋度和時間序列的回歸模型, 分析2016—2020 年生長季植被覆蓋變化趨勢。 對自變量時間x和因變量植被覆蓋度y可用公式 (5) 表示:

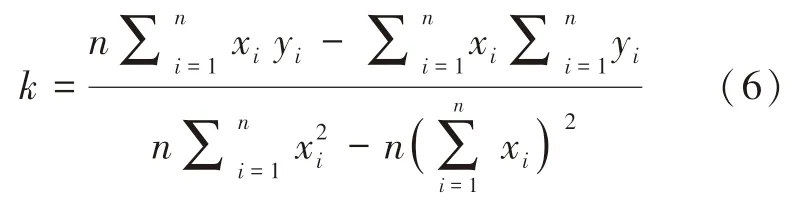

式 (5) 中,k、b表示符合最小二乘法的回歸參數估計量。 利用觀測值 (xi,yi) 可求出未知參數k。

式 (6) 中:n為研究時段年數;xi為時間;yi為第i年生長季植被覆蓋度平均值;k表示植被覆蓋度值的變化趨勢。k>0 表示植被生長趨勢增強,k<0 表示植被生長趨勢退化。 將植被生長趨勢變化程度基于閾值分為7 類: 顯著增強 (k>0.15)、 中度增強 (0.10 <k< 0.15)、 輕度增強(0.05<k<0.10)、 基本不變 (-0.05 <k<0.05)、輕度退化 (-0.05<k<-0.10)、 中度退化 (-0.15<k<-0.10)、 顯著退化 (k<-0.15)。

3 結果與分析

3.1 可提質重點潛在綠化用地空間分布

海淀區整體植被生長趨勢基本不變, 生長趨勢呈中度、 顯著退化的斑塊集中分布于山后平原地區, 山前地區偶有出現, 城市中東部沿京新高速周邊以及西南地區是這些斑塊集中出現的地方。由圖2 可知, 整體植被生長狀態山前區優于山后區, 山地區優于平原區, 提取輕度退化 (-0.05<k<-0.10)、 中度退化 (-0.15<k<-0.10)、 顯著退化 (k<-0.15) 的斑塊作為可提質重點潛在綠化用地低、 中、 高潛力綠化空間。

圖2 可提質重點潛在綠化用地分布

3.2 可增綠重點潛在綠化用地空間分布

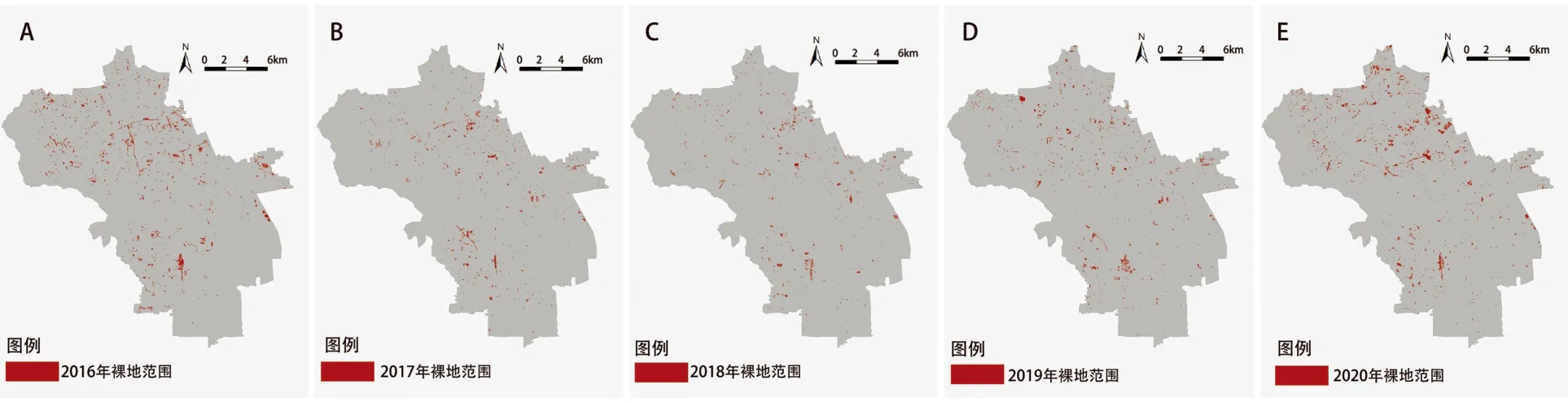

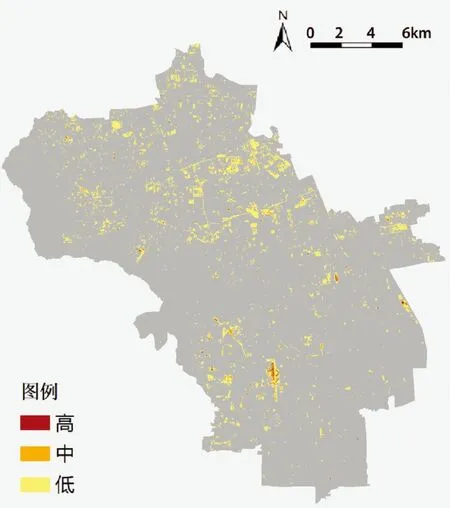

從2016—2020 年土地利用圖中提取歷年裸地空間 (圖3) 發現, 海淀區裸地空間分布以北部山后區居多, 山前區集中在城市西部區域, 其中,2016—2018 年裸地空間分布整體呈現逐漸減少的趨勢, 自2019 年開始又逐漸增加。 通過疊加結果得到場地中連續空置 1 年、 2 年、 3 年、 4 年、 5年的裸地空間分布圖, 其中連續空置1 ~2 年的裸地占比最多, 在山后地區成片集中出現; 山前區西部也較多出現了這類土地。 以連續空置時間長短作為判別綠化潛力等級的標準, 空置時間越久潛力越大。 因此, 根據連續空置時間長短, 將其歸為低潛力綠化空間 (空置1 ~2 年)、 中潛力綠化空間 (空置3 ~4 年)、 高潛力綠化空間 (空置4 年以上) (圖 4)。

圖3 海淀區2016—2020 年裸地空間分布

圖4 可增綠重點潛在綠化用地空間分布

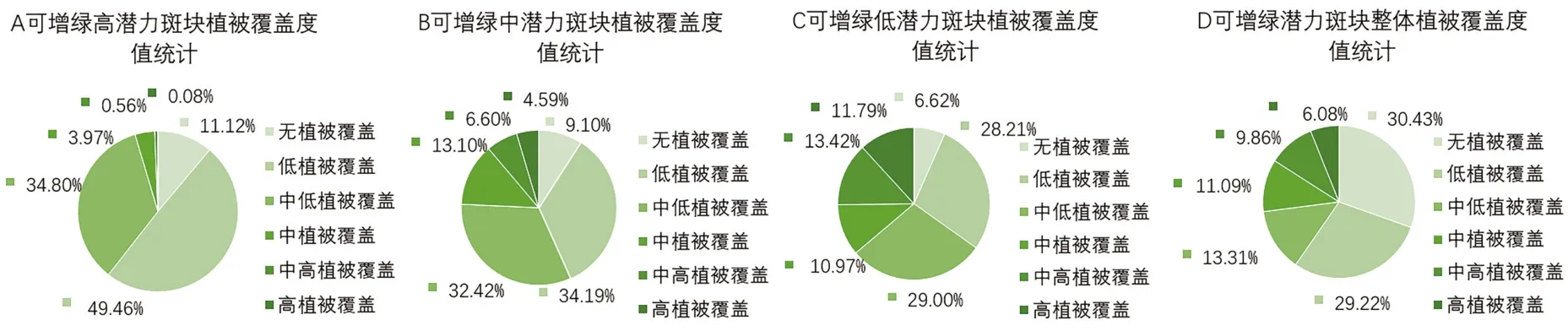

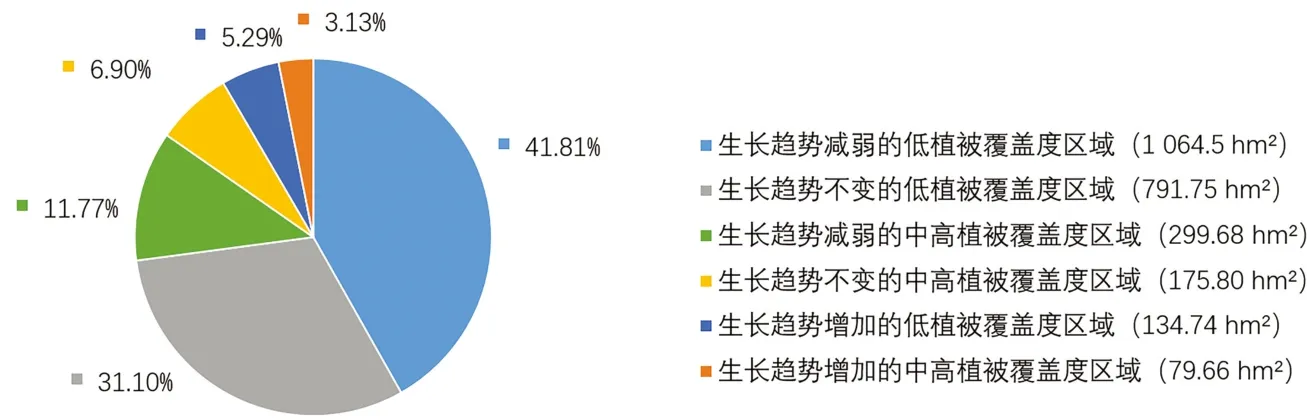

通過統計可增綠重點潛在綠化用地相應斑塊的植被覆蓋度趨勢變化數值及現狀植被覆蓋度情況, 結果發現, 在可增綠重點潛在綠化用地中, 植被生長趨勢基本不變和減弱的斑塊占比最多。 不到10%的可增綠斑塊中植被生長呈現恢復趨勢; 可增綠斑塊現狀多數呈現中低植被覆蓋; 植被生長趨勢減弱且現狀植被覆蓋度較低占比最多 (圖 5、 圖 6)。 說明在 5 年內多數可增綠斑塊植被生長難以恢復, 維持著中低或無植被覆蓋的狀態。

圖5 可增綠斑塊植被覆蓋度值統計

圖6 可增綠斑塊中植被生長趨勢和現狀植被覆蓋度特征統計

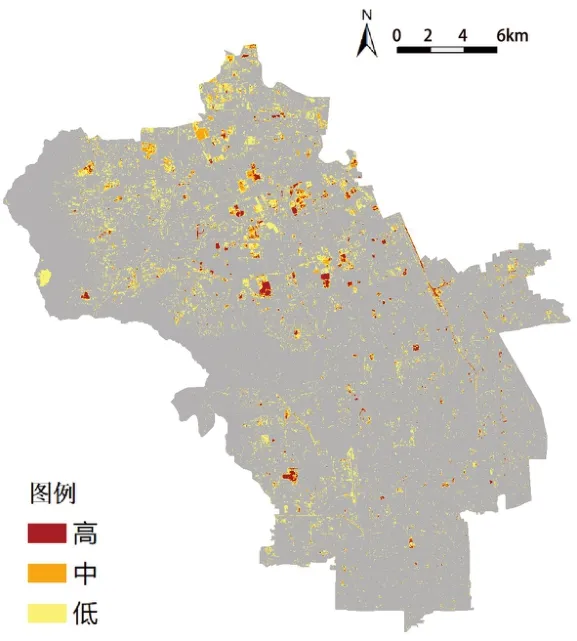

3.3 綜合重點潛在綠化用地空間分布

植被恢復且生長趨勢減弱的部分用地可能被重復識別為可提質重點潛在綠化用地, 針對這類情況, 從可提質重點潛在綠化用地數據中將重疊部分剔除后, 再和可增綠重點潛在綠化用地數據疊加, 獲得綜合重點潛在綠化用地分布。 在可提質潛在綠化用地中, 針對植被生長趨勢下降, 但現狀植被覆蓋度較高的情況, 依據2020 年 (可獲得最新數據) 植被覆蓋圖中高植被覆蓋區域范圍將這部分數據進行剔除。 解譯時, 由于每一景遙感影像獲取時間、 天氣等因素不同, 存在將現狀是水系、 建筑和道路的區域劃入潛力土地的可能,針對這種情況, 根據水經微圖在線地圖軟件提供的數據進行剔除。 將研究區域可增綠和可提質潛在綠化用地空間等權重疊加, 對相鄰圖斑進行融合處理并刪去小于100 m2不足一個網格尺寸斑塊,最終得到建成區綜合重點潛在綠化用地分布圖。

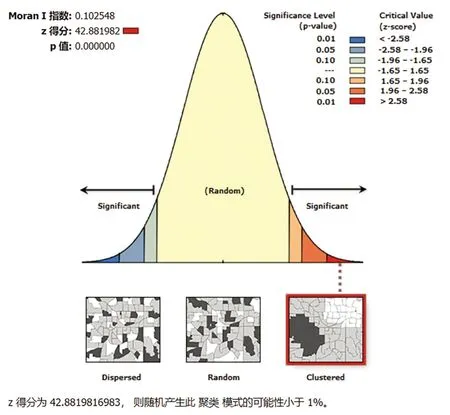

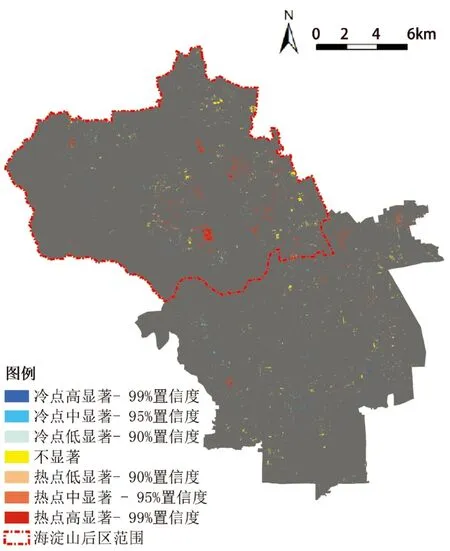

將建成區綜合重點潛在綠化用地等級分為高、中、 低3 個等級, 海淀山前區共識別出重點潛在綠化用地 282.68 hm2, 山后區 379.44 hm2。 山后區高、 中、 低潛力斑塊總面積均大于山前區斑塊面積, 且較山前區分布更為集中。 研究區范圍內潛在綠化土地面積共662.12 hm2, 低潛力占比最多, 單個最大斑塊面積達到22.78 hm2。 利用空間統計工具對各等級重點潛力土地的分布進行空間自相關分析, 計算全局Moran I 指數, 通過p 值和z 值指示其空間分布模式 (圖7)。 在正態分布假設下, Moran I 指數為正且顯著, 即潛在綠化用地的分布在空間上呈現顯著正向相關, 其空間分布呈非隨機性, 表現為相似值間的空間聚集。 海淀山后區大部分潛在綠化土地分布呈現 “高—高”空間聚集, 山前區空間表現為不顯著聚集模式,建成區邊緣出現 “高-高” 空間聚集; 海淀區潛在綠化土地整體分布由山前至山后區呈現 “冷點-不顯著-熱點” 模式, 熱點區集中在山后及區界限邊緣區; 由城區中心至邊緣, 山后區呈現 “熱點-不顯著-冷點-熱點” 的分布模式, 山前區呈現 “冷點-不顯著-熱點” 分布 (圖8)。

圖7 空間自相關分析報表

圖8 建成區綜合重點潛在綠化用地空間分布熱點分析

4 討論與結論

4.1 討論

潛在綠化用地的空間分布差異并非偶然, 山后區各鄉鎮發展水平較低, 城鎮的建設管理等方面均落后于山前, 大量土地尚處規劃階段,識別出的潛在綠化用地也可能存在已規未建暫時空置或長期處于建設開發、 因村莊騰退而暫時閑置荒廢、 新規劃的綠地尚未建設等情況。山前區因城市建設較早且基本完成, 對于城市綠地的管理維護措施相對完善, 使用頻率相對更高, 近年來山前區各街道也在持續推進綠地微更新等改造活動, 這些因素都可能使潛在綠化用地在山前區較少出現。 在未來的城市建設中, 還需加強對城市土地的動態檢測與管理,對山后區予以更多關注。

研究所得城市潛在綠化用地數據僅包含一定時序內遙感影像能觀測到的土地空間數據, 對曾是空置裸地的地塊, 一定時間后植被恢復, 生長趨勢穩定且處于中高植被覆蓋狀態但仍閑置未利用的土地, 還需通過更多時序的影像數據識別。城市具有綠化潛力的空間還包括橋下空間、 建筑架空空間、 建筑立面空間等, 這些空間很難通過影像直接判斷。 10 m 精度影像僅適用于城市尺度, 組團、 街區等更小尺度的研究應根據范圍匹配合適影像的精度, 并增加多時序的遙感影像數據。 另外, 分析潛在綠化用地的現狀用地性質,深挖造成裸地長期空置和植被質量持續下降的潛在因素, 如是否存在污染或其所處位置受光照水源土壤地形等條件限制不利植被生長等, 也是未來可探討的研究內容。

4.2 結論

存量更新背景下, 研究從提高土地資源利用的角度對城市建成區的重點潛在綠化用地進行“增量” 和 “提質” 兩方面分析, 通過遙感影像數據, 探索量化尋找城市潛在綠化用地的技術途徑。 研究區范圍內共識別整理出潛在綠化土地662.12 hm2, 其中大部分可增綠斑塊呈現中低植被或無植被覆蓋, 且植被的生長呈現不變和減弱趨勢, 連續空置1~2 年時間的斑塊出現最多。 在城市化水平相對較低, 尚處高速發展階段的海淀山后區聚集出現大面積裸地或低質綠地的現象更明顯, 在山前區則呈現小面積分散分布的現象。此外, 在城市建成區邊緣也是這些用地聚集出現的地方。