基于生態系統服務供需的水網鄉村生態安全格局構建*

丁金華 楊金花

蘇州科技大學建筑與城市規劃學院 江蘇蘇州 215000

生態安全格局作為國土空間開發與保護的三大戰略目標之一, 是促成區域生態安全的基礎保障和重要方式[1]。 國外對生態安全格局的研究已有較多成果, 研究角度和方法較為多樣。 初期格局的建構多以生物多樣性維護為目的, 隨著學者們對生態系統服務評估研究的推進, 以及對社會和經濟等方面于生態安全的認知提升[2], 這一領域的研究逐漸發展為自然生態系統與社會經濟相互協調的模式。 國內生態安全研究在追蹤國外研究的過程中, 從前期的相關概念討論和理論研究逐步發展為關注生態系統評價、 生態風險評估以及格局研究[3-4]。 圍繞生態安全格局, 許多學者以生態系統敏感性、 生物多樣性保護、 景觀格局優化、 土地利用結構優化等為視角進行了廣泛的探索與研究, 并在流域、 省份和城市群等不同尺度范圍進行了大量的實證研究[5-7]。

雖已有部分學者通過生態質量評價、 景觀格局指數、 生態敏感性評估等定量分析鄉村生態安全格局[8-10], 但大多研究仍集中在較定性的空間規劃設計與構建策略上, 對鄉村自然生態系統的供給空間與鄉村建設對生態系統服務的需求空間的關聯以及它們對生態安全的作用仍較少被考量。目前關于生態系統服務供需關系的研究在理論與評價方法等方面已有較多成果[11-12], 而生態系統服務的供需關系的平衡及空間關聯匹配, 也正成為該領域關注與探究的熱點。

生態系統本身的狀態決定其所能提供的服務水平, 而人類社會的發展進程體現對生態系統服務的需求程度[13-14]。 人與生態系統有著互惠互利、 互相依存的關系, 但社會生產的不斷發展,以及人類對自然資源的過度索取, 使生態系統的服務效能不斷減弱與退化, 也使供需之間產生了顯著的空間異質性[15]。 因此生態系統服務供給與需求之間的平衡維持及空間匹配探求是維系自然與社會協調發展的基礎[16]。 生態安全格局的構建是通過生態基質、 廊道、 斑塊的結構保護來實現生態功能過程的維育, 它體現了格局和功能的相互反饋[17]。 生態系統服務供需評價是一項結合生態功能和過程、 社會建設消耗等多方面的綜合性評估, 可以為生態安全格局構建給予一定的理論指引[18]。

蘇南水網鄉村擁有著優越的水域自然生境條件, 承載著豐富的生態資源信息。 隨著城鄉建設的進行, 水網生態格局因建設活動的持續擴展而破碎化, 鄉村面臨生態系統服務功能下降、 供需不平衡等突出矛盾。 本文從生態系統服務供需關系的視角出發, 通過建立生態系統典型服務類別指標體系, 識別片區生態供給空間格局; 基于人口、 產業、 土地類型分布特征評估識別片區生態需求空間格局。 在對片區生態系統服務供給和需求進行匹配分析的基礎上, 利用最小累積阻力(Minimum Cumulative Resistance, MCR) 模型提取源間廊道及需求廊道, 以優化水網鄉村的生態空間結構, 提高生態系統服務穩定性。

1 研究區概況

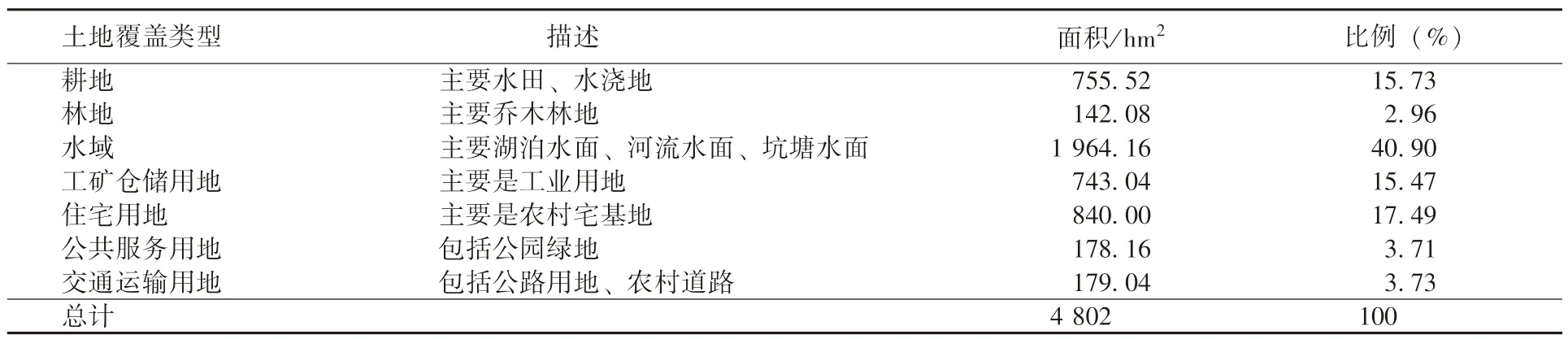

同字蕩片區位于作為長三角生態綠色一體化發展先行啟動區的蘇州市吳江區東部片區,總面積約48 km2。 該片區北鄰同里古鎮、 東南側接黎里鎮, 區域內村莊、 河網密布、 水系結構復雜, 包括同字蕩、 三白蕩、 元鶴蕩等主要水域及其他交錯的河流湖蕩, 具有水網鄉村地域研究的典型性。 基于吳江區的資料數據, 以《土地利用現狀分類》 為分類依據, 把片區內現有的土地利用類型整理為7 類一級土地類型(表 1)。

表1 吳江區同字蕩片區現狀土地覆蓋類型

2 研究方法

2.1 生態系統服務供給評價指標及權重確定

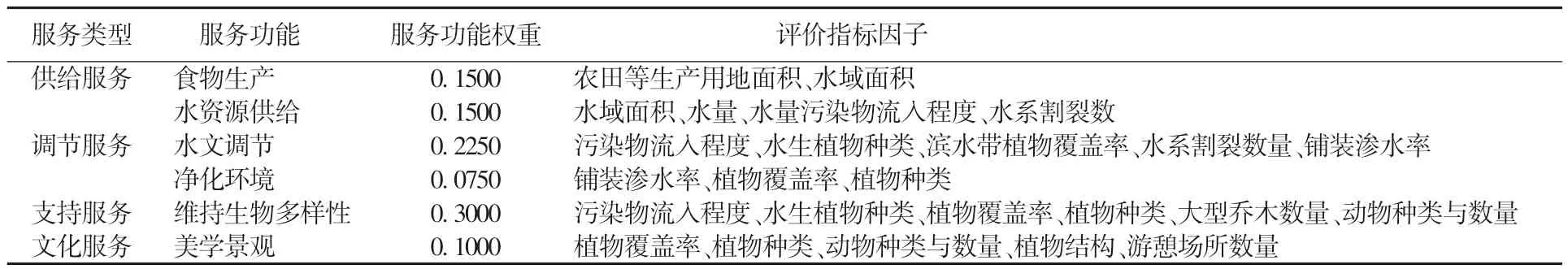

本研究采用將生態系統服務分成供給服務、調節服務、 支持服務以及文化服務4 個一級類別的分類方式[19]。 按謝高地等[13]的劃分方法并結合水網鄉村以耕地、 水域為主的自然地域特征提取4 個一級分類下的6 種水網鄉村典型生態系統服務功能, 參照已有研究選取能反映供給效能的指標因子[20-21]。

通過衛星遙感影像、 統計年鑒及實地調查等方式獲取研究區的指標因子數據。 鄉村生態服務系統的供給性服務主要由湖蕩、 水田等提供, 通過統計農田等生產用地面積、 水域面積評估供給服務能力; 調節性服務是維系水網鄉村空間發展的關鍵性因素, 河流的污染、 水系的斷裂等都會影響水域空間物質及能量流動; 生物多樣性是鄉村能否穩定發展的重要方面, 通過調研植物覆蓋率、 動物種類與數量等指標判別生物多樣性的穩定情況進而觀察研究區的支持服務能力; 鄉村內的休閑游憩場所、 動植物的種類數量等可以體現一定的文化效能。

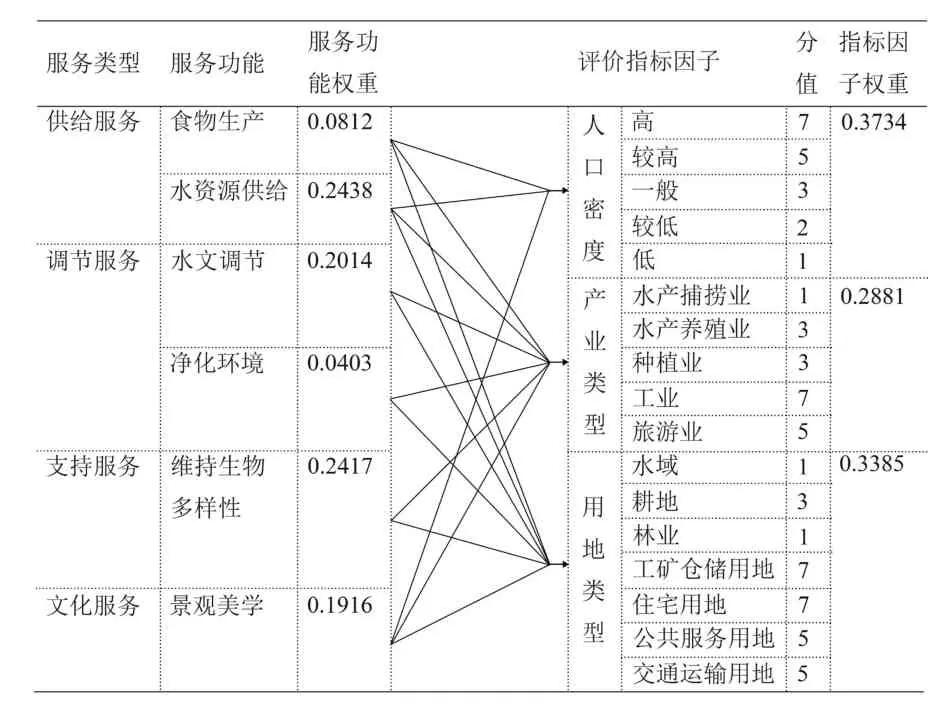

研究借助層次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP), 通過 yaahpV12 軟件生成相關專家問卷調查, 利用判斷數值形成判斷矩陣, 使用層次單排序和層次總排序完成生態系統服務供給的各個相關準則層及指標層的權重值計算 (表2、表3)。

表2 生態系統服務供給評價指標因子

表3 生態系統服務供給評價的指標權重分析

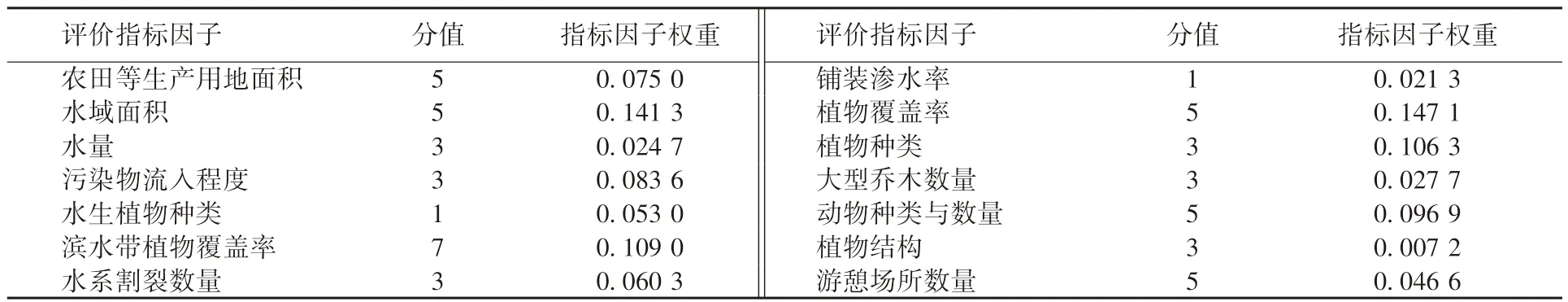

2.2 生態系統服務需求評價指標及權重確定

生態系統服務需求實際上代表了社會建設活動對自然的干擾水平或土地開發的水平程度[12]。本研究從人口、 經濟和土地3 方面對應選取人口密度、 產業類型和用地類型3 項代表性指標以體現人類對生態系統服務的需求[13-14]。 人口方面用人口密度表征, 人口密度與需求呈正相關; 經濟方面以產業類型為參考依據, 體現生產活動對生態系統服務的需求偏好, 生產力越發展, 對生態系統服務需求越多; 土地需求則以土地利用程度顯示人類對生態系統服務的消耗, 土地的建設開發利用水平越高, 需求越高。 使用AHP 法分析出需求的各個準則層和指標層的權重 (表4)。

表4 生態系統服務需求評價指標權重

2.3 生態系統服務供需效能評估

根據前期選取的反映生態系統服務供給與需求效能指標, 參照專家對指標的賦值權重, 確立評價體系, 通過計算公式獲得研究區的生態系統服務供給及需求效能。

生態系統4 大服務的供給效能GBi的計算公式為:

式 (1) 中,I為供給效能指標分值,Ii為供給指標權重,Ci為6 大服務功能類型單排序權重。

生態系統4 大服務的需求效能XBi的計算公式為:

式 (2) 中,H為需求效能指標分值,Hi為需求指標權重,Ci為6 大服務功能類型單排序權重。

3 結果與分析

3.1 生態系統服務供給空間格局

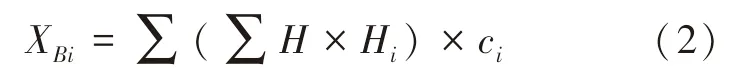

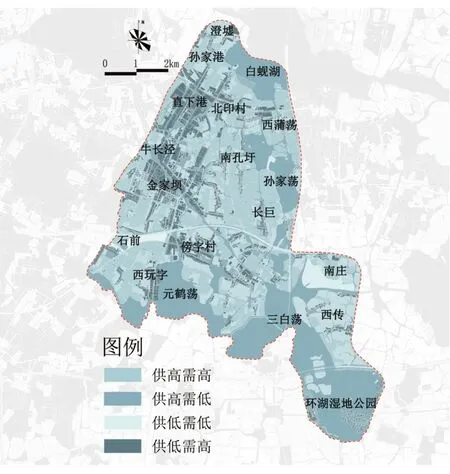

同字蕩片區的食物供給重要區以水田、 農田用地為主, 水資源供給重要區主要位于湖泊、 河流等水域; 水文調節、 凈化環境重要區主要分布在片區南端的元鶴蕩、 三白蕩片區以及東側的白蜆湖、 同字蕩等; 生物多樣性維護關鍵區分布于湖蕩、 沼澤地; 文化服務重要區則主要位于片區南部的環湖濕地公園。 將4 大服務的供給情況進行空間疊加從而獲得同字蕩片區生態系統服務的供給空間格局 (圖1)。

圖1 生態系統服務供給空間格局

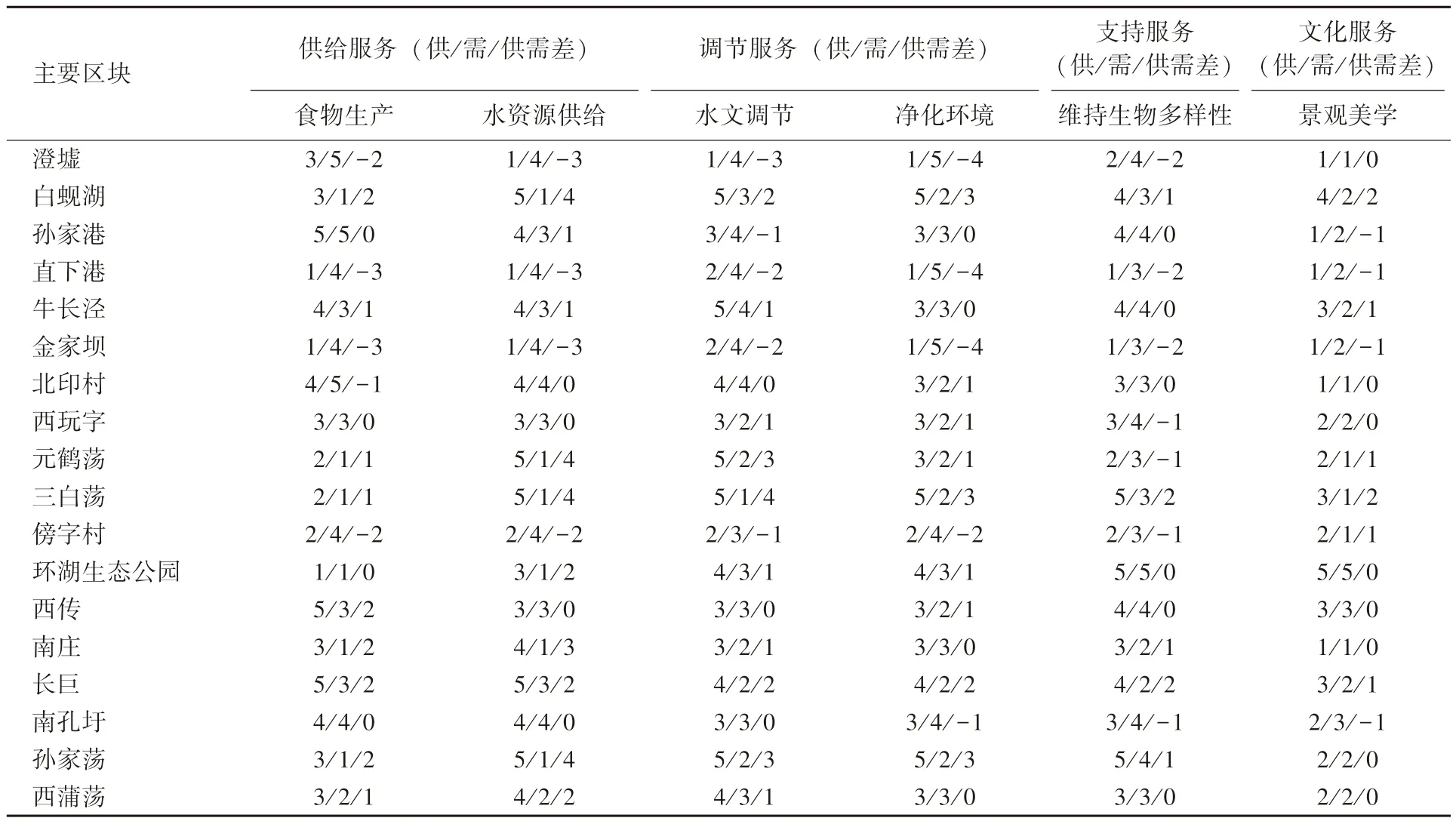

3.2 生態系統服務需求空間格局

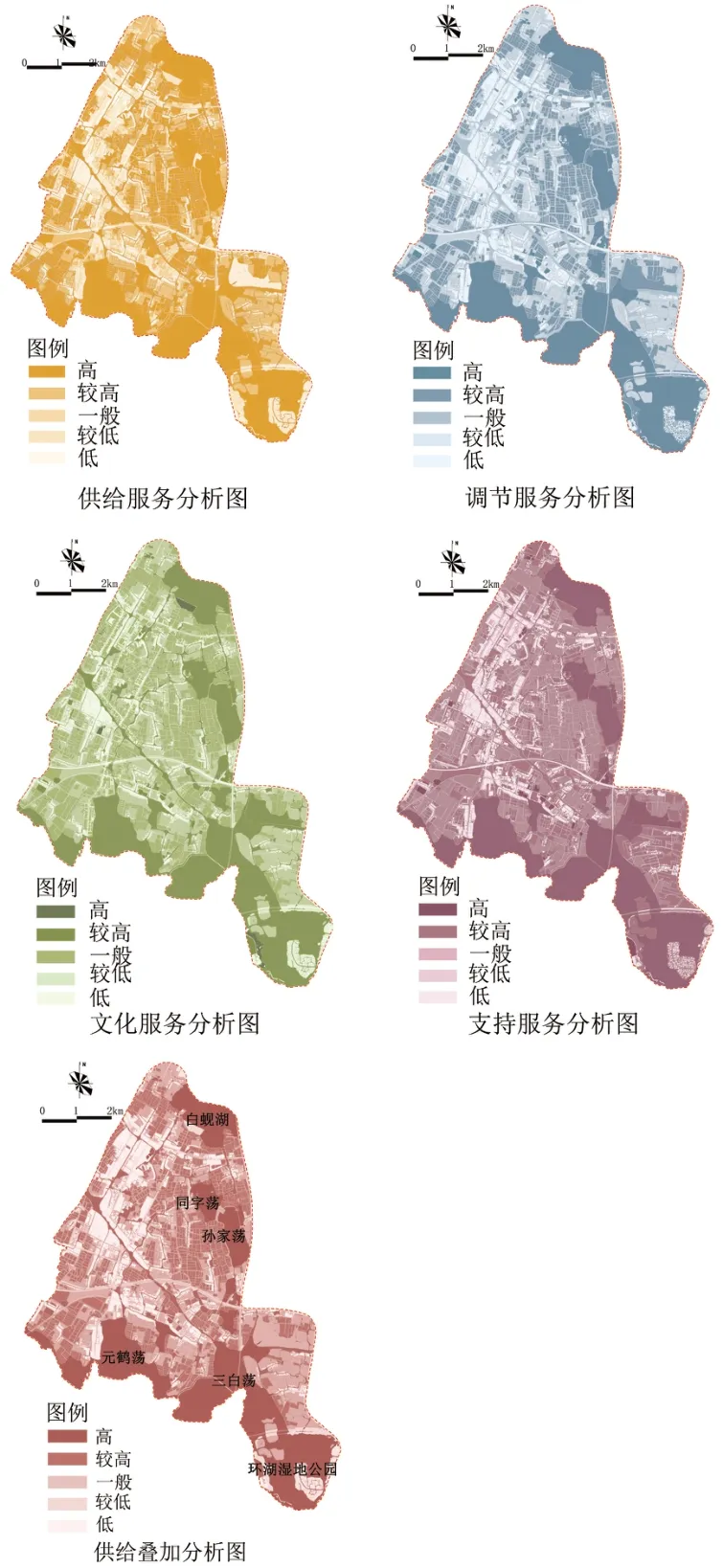

將人口密度、 經濟密度、 土地利用程度權重疊加, 分為5 種層次獲得生態系統服務的需求空間格局 (圖2)。 高、 較高生態需求區主要分布在人口、 經濟密度高的研究區西側, 以居住用地和工業生產用地類型為主, 這些建設用地的開發程度高, 其對生態系統服務的需求相應也很高。 耕地因受到村民活動擾動程度較高, 相應的需求也較高; 而低、 較低生態需求區主要分布在三白蕩、同字蕩、 白蜆湖等片區, 以水域類型為主。

圖2 生態系統服務需求空間格局

3.3 生態系統服務供需匹配關系

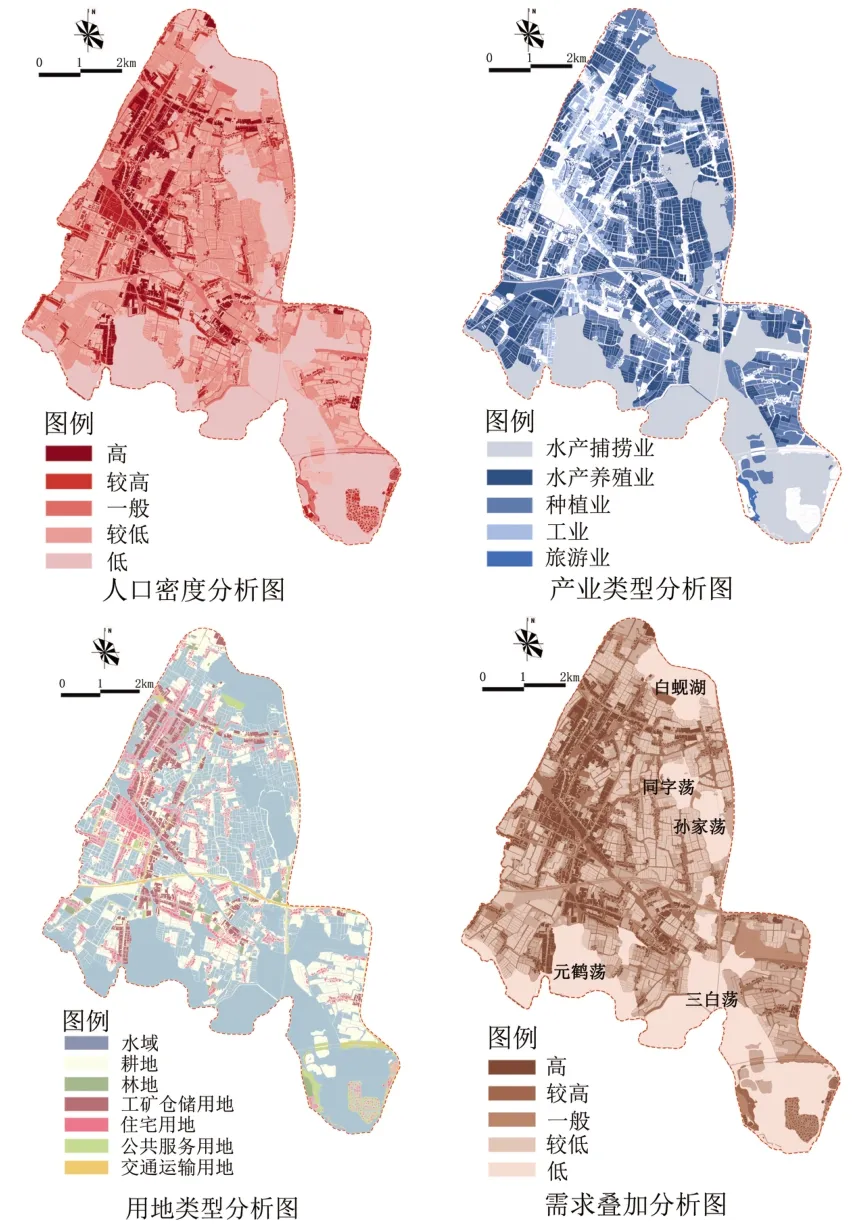

將供給和需求效能的評估量轉化成供需矩陣的形式[22], 剖析片區內各個區域生態系統6 大功能服務的供需匹配情況 (表5)。 通過矩陣分析發現, 較多區域存在著供需失衡現象, 且不同區塊因其現狀情況的差異, 在每種生態系統服務類別上表現出差異性的失衡矛盾。

表5 供需關系矩陣分析

基于矩陣分析結果, 將圖1 與圖2 進行空間疊加處理, 經空間分異識別分為4 種供需模式(圖3)。 片區內存在部分供需不匹配的區域, 說明片區整體的能量流、 物質流都受到了一定程度的阻礙, 較難滿足片區對服務流動的高效要求。

圖3 生態系統服務供需匹配關系

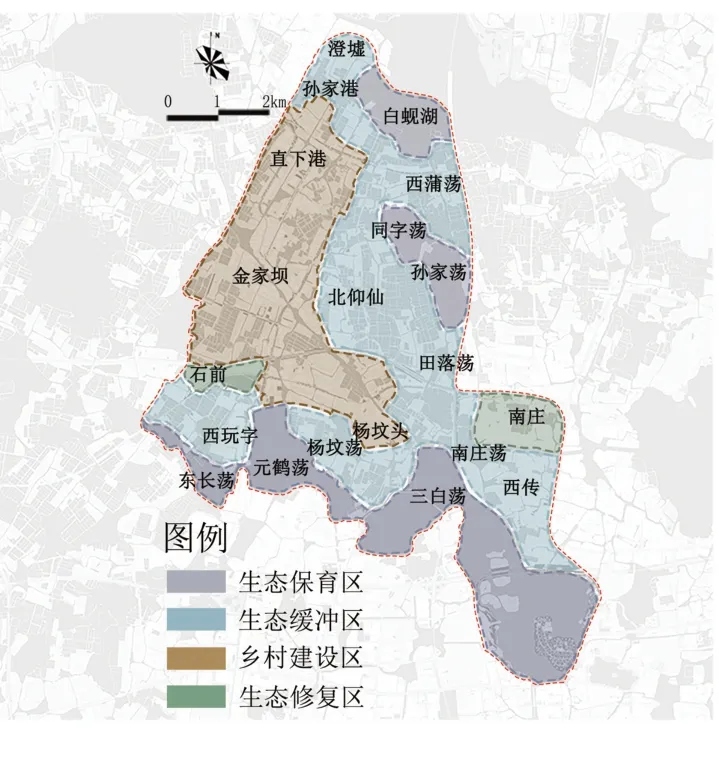

按照研究區供需匹配情況, 可以將研究區域劃分為4 類生態空間管控區 (圖4)。 片區內高供給-低需求的區域生態條件優越、 對生態系統服務的總體需求低, 劃分為生態保育區; 低供給-高需求的區域其自身的生態系統本底條件不能與其生態需求得以匹配, 將其劃分為鄉村建設區;生態緩沖區為高供給-高需求的區域, 基本能夠滿足其自身的生態需求; 低供給-低需求的區域分為生態修復區。

圖4 生態系統服務供需匹配的4 類生態空間管控區

生態保育區包含同字蕩、 三白蕩等地。 該區域生態資源富足, 遍布有大面積的湖蕩水系, 它們提供了高水平的生態系統服務供給能力, 且區內人口密度小、 開發建設程度低, 對生態系統服務的總體需求水平低。 因此需強化對該區的生態維育, 使其生態系統服務流、 生物流能連續流通運輸至其他需求區。 鄉村建設區集中在直下灣、金家壩等區域, 主要分布在研究地西側。 該區以工業用地與農村住宅用地為主, 人口密集且對土地的開發利用強度高, 對生態系統服務有著很高的需求; 區內自然生境斑塊數量少、 連通性差,生態系統服務供給水平低。 因此, 本區核心要務是將區內分散的小型生態斑塊與區外的大型生態斑塊進行串聯形成生態網絡體系以促進對區域內的服務供給。 生態緩沖區主要分布在長巨、 西傳等區域。 該區域以農田、 魚塘等用地為主, 具備一定的植物覆蓋, 生態本底較好, 且人口密度不大、 建設強度不高, 基本能夠滿足其自身的生態需求。 其區域位置主要介于高供給低需求的生態保育區與低供給高需求的鄉村建設區之間, 因此對該區的生態規劃可以在對其進行生態保護的同時, 使其發揮生態節點作用, 成為其他管控區服務流傳遞輸送與生態斑塊能量交換的關鍵節點。生態修復區包含石前、 南莊等地。 該區聚集人口少、 土地開發建設的強度低, 對生態系統服務的需求水平相應較低; 但由于區內整體生態用地的數量少且面積小, 供給效能也較低, 因此需要推進該區生態空間結構的優化, 促進其與其他區域斑塊的能量流動。

4 基于生態系統服務供需關系的同字蕩片區生態安全格局構建

4.1 識別生態源地, 加強生態源地的保護

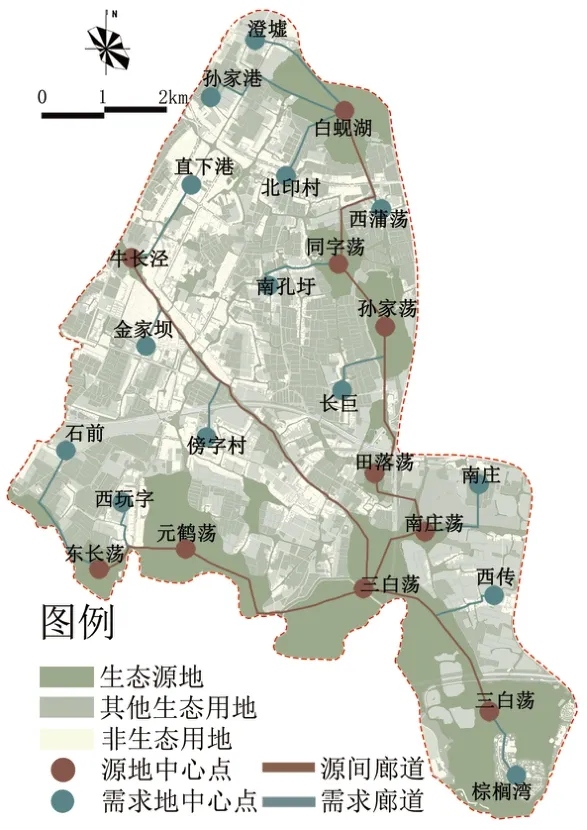

基于對同字蕩片區的生態系統服務供需匹配分析, 提取片區內供高需低的生態斑塊作為生態源地 (圖5)。 就劃分區域而言, 生態源地主要集中在生態保育區, 所處地類主要為大面積的水體,包括白蜆湖、 同字蕩、 三白蕩、 元鶴蕩等多個主要的湖蕩水系。 生態源地是生態系統能量、 信息的主要來源地, 是維持其自身所在區域及周邊區域的生態效應的關鍵地, 對鄉村片區的生態安全發揮著全局控制性作用, 需保護源地生態系統穩定性, 發揮區域本底優勢。

圖5 生態源地識別

4.2 提取生態廊道, 提升廊道網絡連通性

生態廊道是連通生態源地與源地、 生態源地與生態需求地, 保證物種交流和遷徙的重要途徑通道, 能有效促進生態流的擴散和傳播。 研究通過對片區生態系統服務供需關系的匹配識別生態保育區作為生態廊道構建中的生態源地, 并依據供需關系矩陣分析將低供給區域作為生態需求地,主要分布在鄉村建設區與生態修復區, 也有部分位于生態緩沖區。

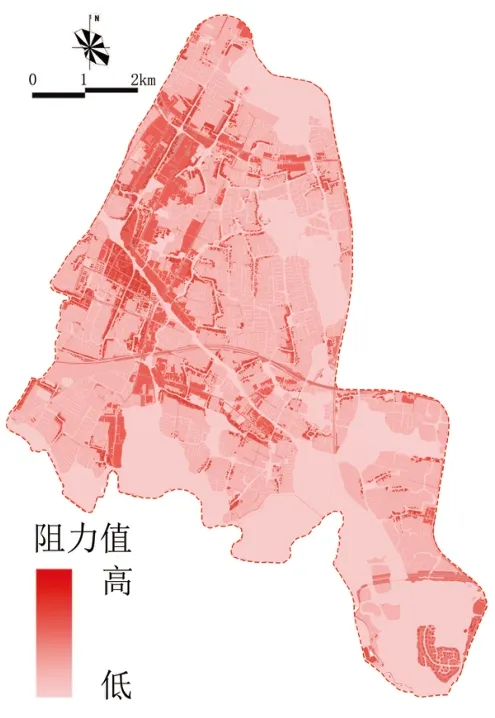

首先,借助ArcGIS 軟件平臺確定各個生態源地斑塊與需求地斑塊的質心;其次,運用MCR 模型以每個生態源地斑塊質心為起點,以剩余的生態源地斑塊質心為抵達終點,利用劃分出的土地利用類型表面阻力進行最小阻力路徑分析(圖6),確定路徑的走向,形成生態源地與源地間的生態廊道,即源間廊道。 同理,以源地斑塊的質心為起點,需求地斑塊質心作為抵達終點,確定最小阻力路徑,形成源地與需求地之間的生態廊道,即需求廊道[23]。

圖6 土地類型阻力分布

從圖7 可以看出, 片區內源間廊道從東南部向東北部、 中西部和西南部延伸, 聯通了白蜆湖、牛長涇、 東長蕩、 三白蕩等湖蕩, 形成了3 大主要廊道軸線。 源間廊道作為物種移動遷徙和能量物質流傳遞運送的重要途徑, 需要著重對其進行生態保護。 需求廊道主要沿農村居民點及工業用地散布, 主要位于直下灣、 長巨、 西傳、 南莊等地。 需求廊道是連接鄉村建設空間和生態空間的途徑, 平衡了4 大生態空間管控區供需關系不匹配的情況, 拓展了生態源地的服務范圍從而緩和片區內土地利用建設活動對生態系統服務的需求壓力。

圖7 生態廊道提取

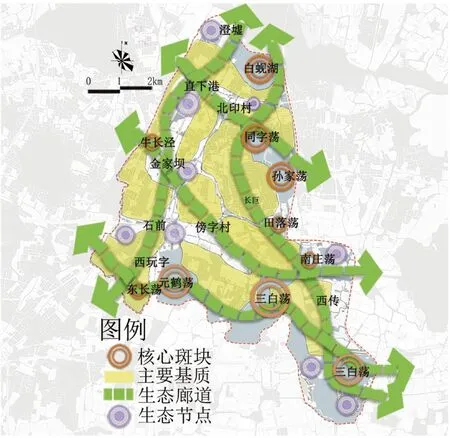

4.3 注重整體網絡格局建設, 促進生態系統服務供需平衡

在推進同字蕩片區生態安全格局構建過程中,多個具備重要影響程度的核心生態源地斑塊在水資源供給、 生物多樣性維護等生態系統服務功能方面有著較廣的輻射尺度。 生態廊道帶串聯4 類空間管控區, 平衡各區間的生態系統服務供需; 同時, 以大片的水田、 農田為主的生態緩沖區作為生態節點銜接了生態源地與鄉村建設區, 起到一種 “踏腳石” 的作用, 成為其他區域生態系統服務流動的戰略節點, 使片區在空間上形成一個完整的網絡化結構 (圖8)。 片區建設尤其應注意這些關鍵格局要素的保護和改善, 加強生態修復與環境保護, 保障核心生態源地生態系統服務的長期穩定供給; 同時積極建設生態廊道網絡與生態節點, 增強網絡連通性, 促進同字蕩片區生態系統服務的供需平衡。

圖8 片區生態安全格局

5 討論

在生態系統服務的供需視角下進行生態安全格局構建及其優化研究日益受到學者重視。 景永才等[18]基于生態系統服務供需搭建了城市群生態安全格局構建框架; 黃智詢等[24]運用生態系統服務供求關系動態模型框架, 展開對閩三角城市群生態安全格局分區化研究; 壽云飛等[25]則以長三角城市群區縣為研究單元, 在分析生態系統服務供給與需求的空間特征基礎上提出長三角城市群生態格局分區方案。 本研究突破以往研究大多集中在城市群范圍的限制, 將研究對象定為在城鎮化建設的快速推進下, 生態環境遭到破壞和惡化、生態系統服務能力降低、 整體格局逐漸破碎化的蘇南水網鄉村。 通過對水網鄉村生態系統服務供給和需求的評估發現, 生態系統服務供給量高的是水田、 湖泊等用地, 對生態系統服務的需求量高的在居住、 工業生產等用地, 該結果與相關研究[20,23]在各類用地的生態系統服務供給、 需求量方面的結論基本一致, 為供需空間管控區的劃分及生態安全格局的構建奠定了基礎, 論證了以生態系統服務供需為切入點對水網鄉村生態安全格局展開構建研究的切實性與可行性。

但是在生態系統服務供給和需求效能的評估上, 本研究主要依據APH 法及矩陣分析建立指標評價體系反映供需的空間情況, 并沒有準確地計算出所有生態系統服務的供需數量, 在其量化方面稍顯不足。 因此, 如何科學準確地測算出水網鄉村中生態系統各類服務的供給總量以及人類社會對各類生態系統服務的需求總量, 在此基礎上分析供需匹配關系并為水網鄉村生態安全格局的構建提供量化支撐, 促成水網鄉村生態系統的可持續發展, 仍有待進一步探討。

6 結論

水網鄉村生態系統服務的結構和功能受到人類活動干擾, 自身的生態系統本底條件不能與其生態需求匹配, 存在一些供需不匹配現象。 按照供需匹配情況選取生態源地, 通過MCR 模型識別兩種生態廊道以串聯各類空間區域, 充分利用生態節點的踏腳石作用以提高鄉村整體的生態系統服務效能, 改善鄉村部分區域存在的供需失衡矛盾, 平衡供需關系, 降低土地利用對生態系統的影響, 保障水網鄉村區域安全, 為生態安全格局構建提供一定的視角參考。