復興號動車組智能技術創新應用及展望

朱 彥 尹振坤 張國芹 高林林 王中堯

(中車長春軌道客車股份有限公司國家軌道客車工程研究中心, 130062, 長春∥第一作者, 正高級工程師)

近年來,隨著工業互聯網、5G(第5代移動通信技術)、云計算、大數據、人工智能等新技術的快速發展,使高鐵移動裝備、固定基礎設施,以及內、外部環境信息等實現全面感知、泛在互聯、融合處理、主動學習和科學決策提供了可能。

2019年12月30日,京張智能動車組上線運營,標志著中國高鐵向智能化邁出了關鍵一步。2021年6月25日,以京張、京雄智能動車組為基礎全新升級的復興號智能動車組在京滬、京廣、京哈、成渝等高鐵干線投入運營,開啟了我國智能動車組運用的新時代。

1 動車組智能技術的創新應用

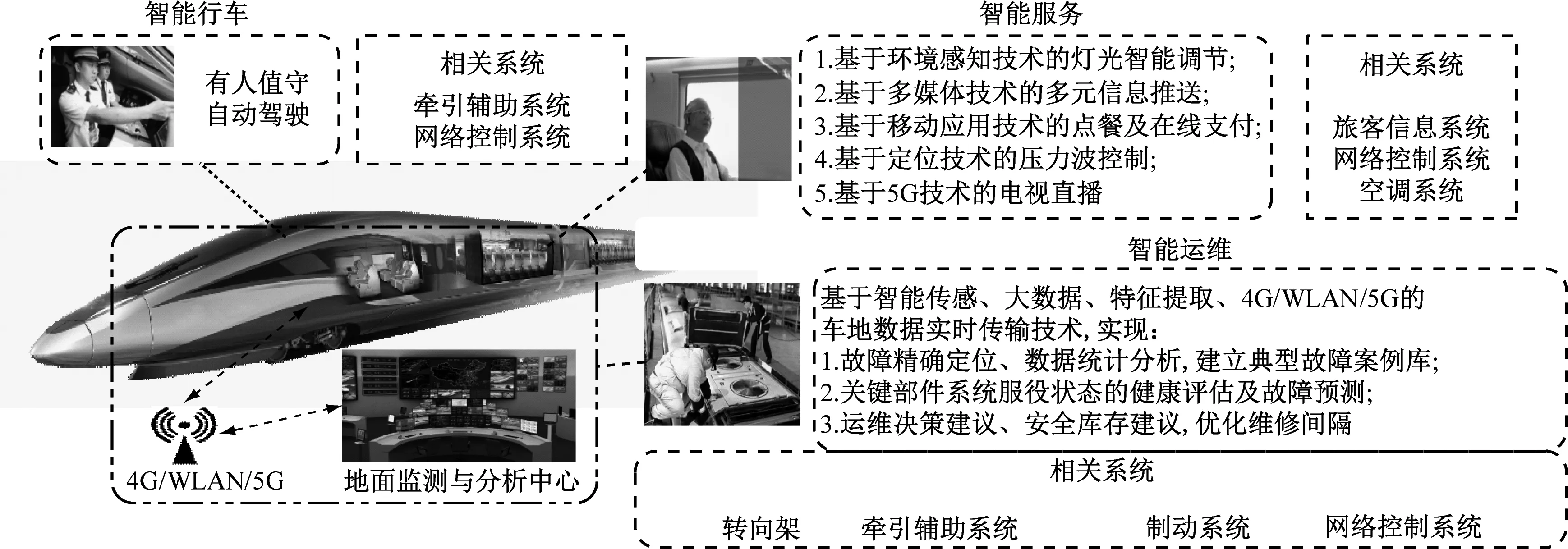

復興號智能動車組主要圍繞智能行車、智能服務、智能運維等3個方面開展智能技術創新和應用。智能行車,采用有人值守自動駕駛技術;智能服務,采用基于環境感知技術的燈光智能調節、基于多媒體技術的多元信息推送等;智能運維,主要基于智能傳感、大數據、特征提取等技術實現運維服務智能化。動車組智能技術體系構成如圖1所示。

1.1 智能行車

動車組智能行車主要指行車自動化、在途安全保障智能化等方面,可以提高行車及應急處置效率。

1) 自動駕駛。配置有人值守自動駕駛設備,實現車輛自動發車、區間自動運行、車站自動停車(精度在0.5 m以內)等智能行車功能。車輛新增ATO(列車自動運行)車載主機、速度傳感器、測速雷達、GPRS(通用分組無線業務)天線等硬件設備;TCMS(列車控制與管理系統)通過MVB(多功能車輛總線)接入ATO主機,實現ATO模式下的牽引/制動控制;增加車門控制繼電器硬線,在ATP(列車自動防護)輸出允許條件下實現自動開門。

2) 應急自走行。設置應急牽引系統,確保在接觸網故障或者高壓系統不可用的情況下,采用動力電池技術、環境感知及系統匹配技術,滿足車輛走行需求。在特定高鐵線路的任何區間發生供電故障時,均可應急走行至就近車站,具備自走行20 km能力,其中5‰上坡道為5 km,平直道為15 km,走行速度為30 km/h。兼具應急空調供電功能,車輛應急通風時間由120 min提升至300 min,全列車空調可半載運行。

注:4G——第4代移動通信技術;5G——第5代移動通信技術;WLAN——無線局域網。圖1 動車組智能技術體系構成Fig.1 Composition of EMU intelligent technology system

3) 安全監測。設置車載安全監控系統,綜合TCMS(列車控制與管理系統)傳輸的溫度、振動、火警等信息,對車輛安全狀態進行監控。實現由單部件、單車級安全監測到多系統、整車級、交互監測的提升。全列車新增160個振動、溫度復合傳感器,通過走行部旋轉部件監測、車體平穩性監測、架構橫向穩定性監測及視頻火災監測聯動,構建整車安全監測系統。該系統包括多監測系統集成,綜合處理診斷,統一存儲、顯示及發送等功能。

1.2 智能服務

智能服務主要從旅客乘坐和動車組運用需求出發,通過業務一體化,實現全過程、無障礙、無干擾服務,有利于推進動車組自主化服務進程。同時,通過提高控制精準度和多維信息挖掘推送,提高智能服務品質。

1) 智能信息顯示。采用LCD(液晶顯示器)分屏顯示、信息交互融合等技術為高速列車提供定制化的多媒體信息顯示服務,如圖2所示。該服務使行車信息的表現形式更加豐富生動,乘客能夠以最直觀的方式獲取和了解信息;同時還可提供必要的乘車引導服務。

2) 智能交互娛樂。設置智能交互終端(見圖3),通過車載Wi-Fi(無線網絡)、公網等無線數據接入途徑,為旅客提供車載娛樂視頻、直播節目、手機投屏等多樣化娛樂服務,使旅途生活盡享愜意。

圖2 智能信息顯示Fig.2 Intelligent information display

圖3 智能交互娛樂終端顯示Fig.3 Display of intelligent interactive entertainment terminal

3) 智能環境調節。增加環境狀態感知測點,采用智能環境感知調節技術、細化控制策略,從溫度調節、燈光智能調節(見圖4)、車內噪聲控制、壓力波調節等方面實現旅客視覺、聽覺、嗅覺、觸覺等感官舒適度的提升。

4) 智能便民服務。基于車內服務設施定制化,引入智能技術,設置無線充電、自動售貨機等便民服務設備,為旅客提供多樣性、便捷性服務。著力打通地面客運、旅客服務,以及鐵路12306軟件數據與車載數據交互,實現基于動車組車載設備的站車一體化服務信息交互。

a) 無燈光半亮狀態

5) 智能數據傳輸。依托4G/5G、近場Wi-Fi等多渠道互聯網技術,推進人工智能技術車載化應用。車地數據傳輸系統采用4G/5G,實現車上與地面交互中心間數據實時交互,即將車上數據傳輸到地面數據中心,將地面數據、平臺數據接入車內,并推送至車載終端;車地數據傳輸系統采用近場Wi-Fi,實現車載非實時數據高速落地。

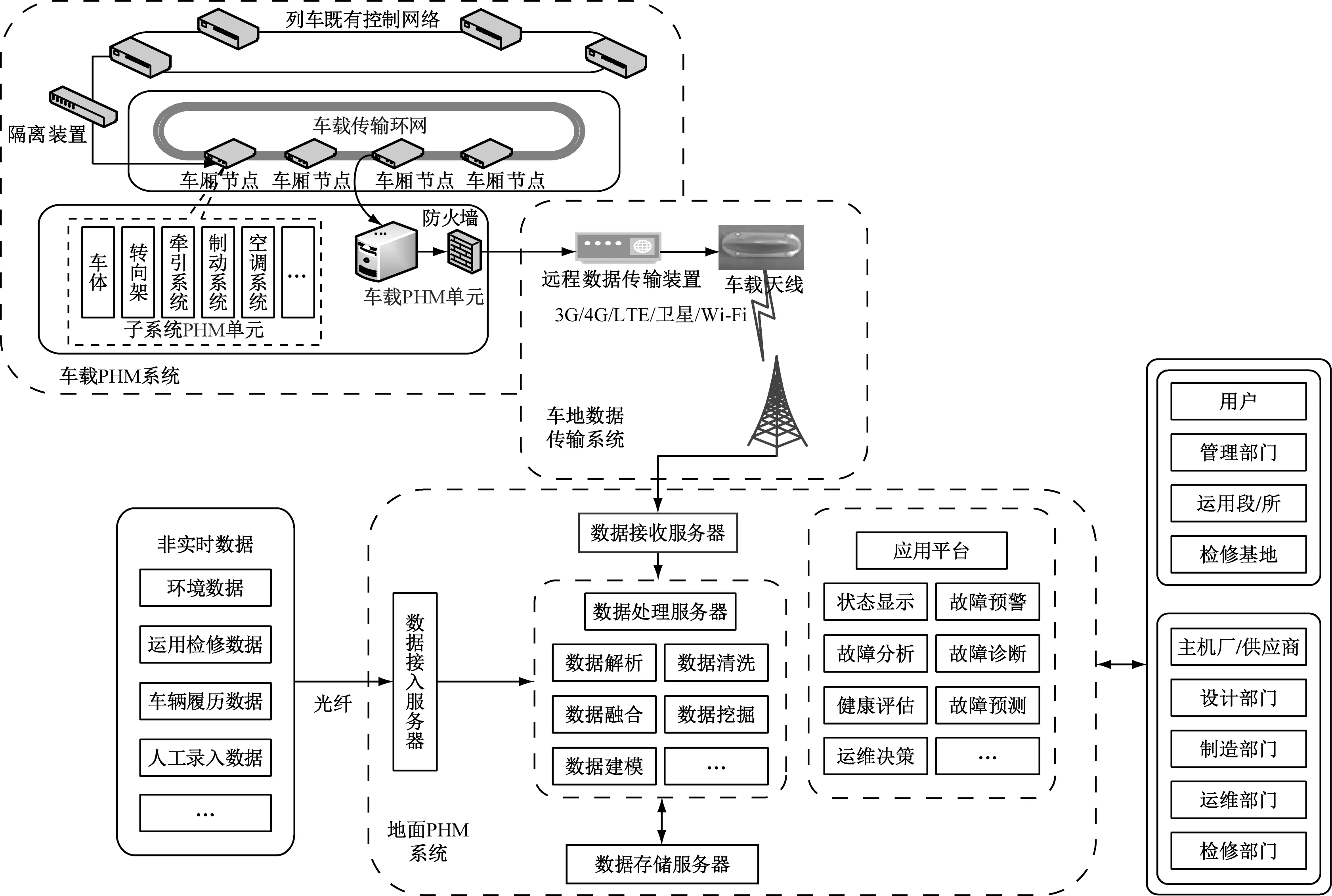

1.3 智能運維

智能動車組運營環境復雜,其線路運營里程大多超過1 000 km,單日運行里程最高可達3 000 km;服役區間橫跨多個自然氣候帶,有時單程運營要遭受雨雪、強風沙、雷電等氣象災害侵襲;同時動車組存在8輛、16輛、17輛等多種編組情況。因此,采用神經網絡和數學算法,進行數據驅動類和機理類模型研究,提高運維的自動化程度和效率,對于確保軌道交通運營安全、提高服務質量以及降低運營成本意義重大。智能運維系統的核心技術為PHM(故障預測與健康管理),依托工業互聯網、數據融合、人工智能、5G等技術,搭建由車載系統、車地數據傳輸系統和地面系統組成的智能運維系統,如圖5所示。

注:3G為第3代移動通信;LTE為長期演進。圖5 動車組智能運維系統結構圖Fig.5 Structure diagram of EMU intelligent operation and maintenance system

通過搭載各類溫度、速度、加速度、振動、電壓等傳感器,實現關鍵系統及部件的數據采集;同時在各系統中集成智能運維模塊對數據進行分析、存儲及傳輸。集成車載安全監測系統,構建基于關鍵零部件服役性能狀態監控、故障預警及預測、健康評估等功能的智能運維體系,實現車輛自動診斷、自動決策和自動排除故障,有助于提升動車組行車安全可靠性、提高動車組運維效率和降低全壽命周期運維成本。

2 動車組智能技術發展展望

在分析國內外高速列車發展現狀基礎上,結合相關技術發展趨勢,未來智能動車組發展主要體現在更高速、更安全、更智能、更環保、更節能、更經濟、更舒適、更友好和一體化等9個方面。

1) 更高速:深入開展車輛輪軌關系、弓網關系,以及降低運行阻力、輕量化等方面技術研究,使智能動車組設計速度達到400 km/h及以上,試驗速度達到440 km/h。

2) 更安全:通過開展主動安全結構設計和智能化安全狀態管理,圍繞新能源、信息技術融合應用等技術研究,提升高速列車安全保障性能。

3) 更智能:廣泛應用人工智能、大數據、新型傳感器,通過全方位態勢感知、故障預測與健康管理等手段,使動車組更加智能。動車組具備可測、可視、可控、可響應、可互聯等5個維度核心特征,并具有自感知、自診斷、自決策等能力,進而實現從智能化走向智慧化。同步推進企業智能制造進程,即采用設計、制造、服務一體化信息技術解決方案,使主機企業實現從“實物制造”向“虛擬制造”、“智能制造”轉變。通過橫向業務集成和縱向信息集成,集合大數據智能決策和動態生產模式,推動主機企業從智能化向智慧化轉型升級。

4) 更環保:深入開展能源、材料、結構與控制等方面的技術研究,進一步提升動車組環保性能。推動新能源作為系統動力的綜合利用,提升清潔能源應用比例,同時加大高效能、輕量化等領域新材料的應用。

5) 更節能:深入開展基于先進材料、先進結構、先進制造于一體的輕量化技術、氣動優化設計、動力系統配置優化技術等研究,推廣應用輔助駕駛技術,不斷降低能耗,進一步實現節能目標。通過為司機提供有效的駕駛指導,能夠減輕司機的勞動強度,提高工作效率。

6) 更經濟:開展動車組數字化全生命周期管理研究,統籌考慮軌道車輛規劃、設計、采購、制造、運行、檢修、技改、報廢的全過程,在滿足安全及效能的前提下追求全壽命周期成本最優,通過信息化手段實現系統優化。提升PHM技術水平,不斷提高狀態修、經濟修技術水平,使動車組具有更好的經濟性。

7) 更舒適:通過開展集成化、小型化設計,增大車內旅客乘坐空間;車內設備、設施采用模塊化設計,實現車內布局的靈活變化;采用主動降噪技術,進一步降低車內噪聲水平;通過開展氣侯適應性和輪軌匹配關系研究、主動控制技術研究,增強車輛對氣侯、線路的適應性,提高旅客乘坐舒適性和獲得感。

8) 更友好:基于人因工程、智能化的友好型界面技術,實現燈光、空氣質量等旅客界面智能控制,提升乘坐體驗;利用空-天-地一體化、多網合一技術,實現人-車、車-車、車-地等互聯互通,打造智能交通生態圈。

9) 一體化:深入開展不同交通制式、不同列車裝備、不同車站交通系統間客流、物流、信息流一體化融合的運輸解決方案,推進數據資源賦能交通技術發展。

3 結語

根據《交通強國建設綱要》,到21世紀中葉,我國將全面建成人民滿意、保障有力、世界前列的交通強國,基礎設施規模質量、技術裝備、科技創新能力、智能化與綠色化水平位居世界前列。可以預見,推進裝備技術升級,推廣智能化、數字化、輕量化的環保型交通成套技術裝備,廣泛應用智能高鐵等新型裝備系統將成為未來的發展趨勢,也必然會給人們帶來更安全、舒適、便捷的出行體驗。