填方路基強夯對現有隧道穩定性的影響分析

李林龍

(廣西建工集團有限責任公司,廣西 南寧 530007)

0 引言

隨著新時代交通強國戰略的實施,我國的道路工程將迎來又一個重要且寶貴的建設發展期。路基是道路的基礎,是道路工程施工的首要環節,也是影響公路工程施工質量的一個關鍵因素[1-2]。在山區公路施工中如果遭遇未固結路基或軟土路基,處理不當極易導致公路路基沉陷或失穩坍塌。處理軟土地基或未充分固結路基的方法主要有置換法、表層處理法、預應力管樁處理技術、強夯加固技術等,其中強夯法由于具有施工機具簡單、施工速度快、加固效果顯著等優勢而被廣泛應用[3-4]。該方法是采用大質量的重錘通過自由落體運動沖擊夯擊面以使道路充分固結。沖擊過程中部分能量會以縱波、橫波以及面波的形式從作用點向四周傳播,從而會對一定范圍內的地面構筑物產生不同程度的損害。

目前,學者們在強夯施工產生的影響方面開展了相關卓有成效的研究。袁方龍等[5]通過監測振動速度研究了不同硬殼層厚度、不同強夯施工參數對地基的震動效應影響;黃璇、許彩琦[6]通過分析振動速度與距離的關系,探討了水庫工程壩基強夯施工的影響規律;施微丹[7]通過測試和分析不同能級夯錘作業時地面振動的峰值和頻譜信息,并運用插值計算和曲線擬合的方法,研究了強夯區與工業建筑和居民建筑的最小安全距離。上述研究的監測手段及監測指標均較單一,對比效應不強,對強夯作用所造成的周圍結構物安全性影響的研究還不夠細致,并且現階段在強夯施工對高速公路隧道安全性影響方面的研究較少。本文通過監測與分析隧道洞口及洞身振動速度、應變、結構變形與沉降等多種參數,全面分析強夯施工對隧道具體部位的穩定性影響。

1 工程概況

三江至柳州高速公路DZK52+960~DZK53+060、DYK52+960~DYK53+077段路基位于兩隧道之間,路線穿越的山體山勢陡峻,兩隧道間“V”字形沖溝發育,切割深度大,縱坡陡。目前沖溝內堆填有大量隧道棄渣,堆填時間在1年以上,未充分固結,路線在此范圍原設計以高填方路堤形式通過,若不處理將對路基穩定性產生不良影響,并產生較大的沉降和位移,同時嚴重危害路線方向兩隧道洞口的穩定與安全。

綜合考慮該段新近堆積填土石的特性、施工場地狹窄等條件,從安全、經濟、施工難易程度以及方案執行效率出發,計劃采用強夯、局部深溝區域進行注砂漿等方式對填方路堤進行處理。采用強夯法進行路基加固過程中,對鄰近隧道主體結構不同斷面位置、不同測點處的振動速度、應變、沉降等進行監測與分析,具體評價強夯對現有隧道洞口、洞身的影響,為路基治理加固設計提供數據參考。

2 強夯及振動監測方案

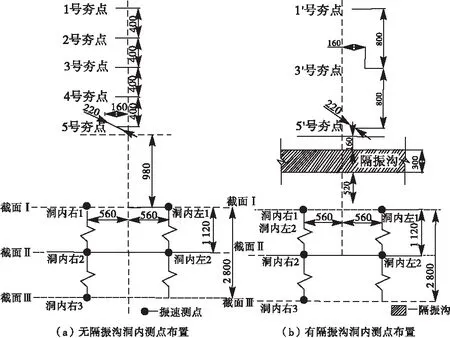

在隧道洞口前使用重量22 t、直徑2.2 m的夯錘進行強夯,隧道洞口前設置無隔振溝與有隔振溝兩種情形,分別監測有、無隔振溝情況下隧道內距洞口0 m、11.2 m、16.8 m處隧道襯砌壁面的振動速度、應變、變形和沉降數據。夯擊試驗區測點布置見圖1。無隔振溝情況下設置5處夯擊位置,有隔振溝情況設置3處夯擊點,每個夯點分3個能級,第1、2擊為1 500 kN,第3、4擊為3 000 kN,第5擊及之后為4 000 kN。隔振溝距離隧道洞口5.20 m,寬度為3.00 m。對于振動速度的監測,在隧道內三個不同截面位置的邊墻上布置徑向、切向、垂直三個方向的振動傳感器,共計15個振動傳感器;對于應變的監測,在隧道壁距洞口0 m、11.2 m、16.8 m的3個截面上布置應變傳感器,每個截面繞壁周圍均布5個測點,分別布置在左邊墻、左拱腰、拱頂、右拱腰和右邊墻處,每個測點均布置徑向、切向、斜向三個方向的應變傳感器,共計45個振動傳感器;對于變形和沉降監測的監測,同樣在三個不同截面位置處布置變形觀測點,每個截面繞壁均布5個測點,共計15個變形觀測點。

圖1 監測點布置示意圖(cm)

3 振動監測數據及處理效果分析

3.1 振動速度分析

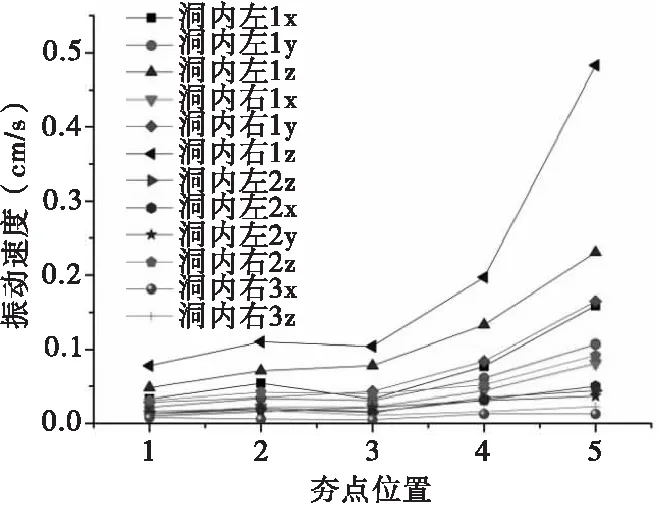

采用振動傳感器對有、無隔振溝情況下每一夯擊點每次夯擊下隧道襯砌內壁振動速度進行監測。重點觀察和分析各夯擊點第5或第6次夯擊作用下隧道內壁的振動速度變化。無隔振溝情況下1~5號夯點第6擊作用下隧道洞內壁振動速度分布見圖2(a),有隔振溝情況下1’、3’、5’號夯點第5擊作用下洞內測點振動變化見圖2(b)。

由圖2可知,隨著夯點位置離隧道洞口越來越近,隧道洞內壁各監測點的振動速度逐漸增大,并且離隧道口越近的監測點增長的幅度越大,而離隧道口較遠的3號監測點,其各方向上的速度變化較為平緩。在無隔振溝的情況下,洞內壁測點振動速度最大值出現在洞內右側測點1的豎向方向,振速為0.483 cm/s;在有隔振溝時,洞內壁測點振動速度最大值同樣出現在洞右側測點1的豎向方向,其振速為0.533 cm/s。由此可見,開挖隔振溝情況下隧道洞內壁最大振動速度要大于無隔振溝時隧道洞內壁最大振速值,無法判斷隔振溝對振速的影響。

(a)無隔振溝

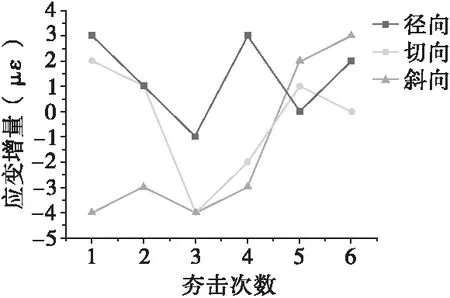

3.2 應變監測分析

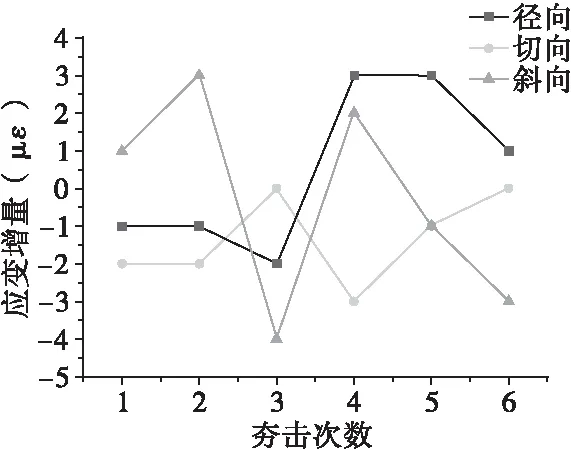

通過在隧道洞內不同截面、不同斷面位置處布置應變傳感器,分析強夯作用對隧道洞內襯砌不同部位的影響。其中,在無隔振溝情況下,1號夯點處夯擊時隧道洞內截面Ⅰ墻角至拱頂各部位的應變變化情況見圖3;在有隔振溝時,5’號夯點處夯擊對隧道洞內截面Ⅱ各部位的應變影響見下頁圖4。

(a) 襯砌左邊墻

(a)襯砌左邊墻

由圖3和圖4可知,夯擊作用下無論有無隔振溝影響,隧道襯砌壁面應變均表現隨機變化性,但變化范圍基本上都在-5~5με之間。隨著夯擊次數遞增,無論有無隔振溝情況,隧道拱頂受拉程度增加,拱頂徑向、切向、斜向三方向都出現拉應變,隧道壁面徑向、切向、斜向均極易發生開裂問題,從應變角度考慮,隧道拱頂是隧道襯砌結構最危險的部位。無隔振溝時夯擊對隧道結構產生的應變最大值和最小值分別為5με和-4με;有隔振溝時夯擊對隧道結構產生的應變最大值和最小值分別為3με和-4με。混凝土結構極限拉應力一般較小,即抵抗受拉的能力弱,主要研究襯砌不同部位壁面的正應變值,所以,隔振溝的存在能有效降低隧道壁面正應變值,保護隧道安全性。

3.3 隧道襯砌結構變形與沉降監測分析

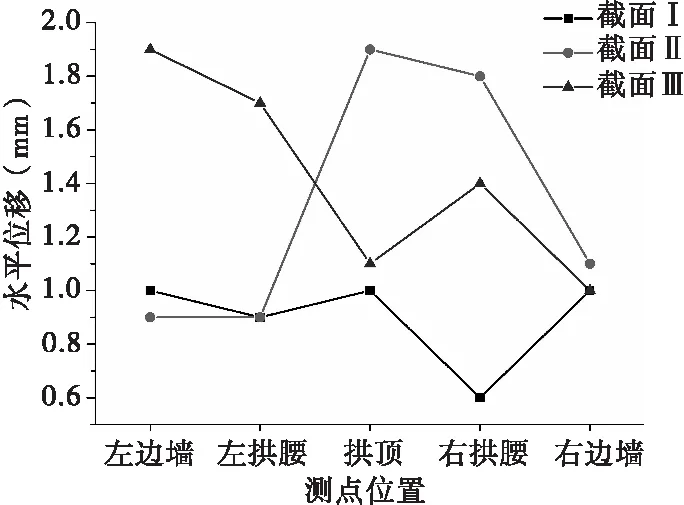

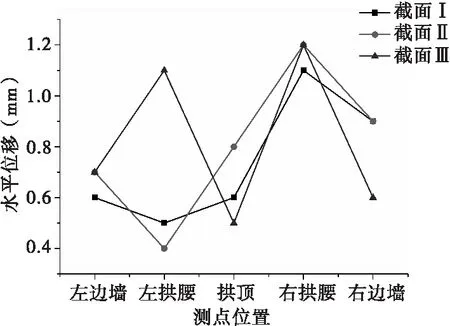

在隧道洞內三個不同襯砌截面繞壁布置變形觀測點,監測每個襯砌截面左、右邊墻、左、右拱腰及拱頂的水平位移和沉降情況。在有、無隔振溝情況下,三個不同截面各測點的水平位移及沉降分別見圖5和圖6。

由圖5可知,無隔振溝時,隧道襯砌最大水平位移主要發生在左邊墻或拱頂位置,最大水平位移值為1.9 mm;最大沉降基本位于襯砌左拱腰位置,最大沉降值為1.7 mm,發生在截面Ⅲ襯砌左拱腰處。

(a)水平位移

由圖6可知,開挖隔振溝條件下,隧道襯砌結構最大水平位移均發生于右拱腰處,最大水平位移值為1.2 mm;最大沉降主要發生于各襯砌截面右邊墻及拱頂位置,最大沉降值為0.8 mm,位于截面Ⅰ上。

從圖5和圖6可知,無隔振溝時應重點關注襯砌左邊墻和拱頂處的水平位移以及襯砌右拱腰處沉降情況;有隔振溝情況下應注意襯砌右拱腰的水平位移及右邊墻處的豎直沉降。

(a)水平位移

4 結語

本文通過分析隧道襯砌壁面振動速度、應變、水平位移及沉降情況,分析了強夯作用對隧道襯砌結構的安全性影響,具體結論如下:

(1)有、無隔振溝情況下,強夯作用下隧道洞內壁測點最大振速分別為0.533 cm/s和0.483 cm/s,無法準確判斷隔振溝對振速的影響。

(2)隨著夯擊次數遞增,拱頂拉應變有增加的趨勢,隔振溝的存在能有效降低隧道壁面拉應變值,保護隧道的安全性。

(3) 有、無隔振溝情況下隧道襯砌最大水平位移及最大沉降發生的部位不相同,需重點關注的襯砌壁面位置也不相同,開挖隔振溝能降低襯砌結構水平及垂直變形量,有利于隧道的穩定。