道路全生命周期管理框架研究

司友強,潘 濤

(山東高速股份有限公司臨沂運管中心,山東 棗莊 277000)

0 引言

隨著經濟和科學技術的進步,我國交通基礎設施發展日新月異。目前我國提出交通強國發展戰略,著力打造立體化,智能化的交通基礎設施網絡。截止到2019年年底,我國公路通車總里程達496萬km,位居世界第一位。道路全生命周期管理傳統上強調材料的生產和施工階段,較少關注使用階段。隨著通車總里程的不斷增加,傳統的道路管理模式已不能滿足社會發展多樣化需求,全生命周期管理模式逐漸成為工程管理的發展趨勢。

全生命周期管理是包括勘察、設計、施工、運營、管理、維護直到廢棄重建的涉及整個項目全生命周期的管理模式。趙慶亮等[1]從道路全生命周期角度出發研究設計了基于GIS和商業智能技術的管理系統,為管理者的科學決策提供技術支持。Umair等[2]利用近十年來發表的全生命周期成本分析和全生命周期評估研究的關鍵文獻綜述,準確地分析所有全生命周期階段現金和資源流動以及與整體可持續性相關聯的績效,為新建或養護現有道路的決策方案提供幫助。Hiroshi等[3]介紹了基礎設施管理系統架構并在路橋養護管理中得到實際的應用。Alejandra等[4]通過總結分析文獻綜述,介紹了全生命周期在道路建設中的應用。周勇等[5]對青島海灣大橋從耐久性設計,精細化施工和狀態監測科學評估等全生命周期理念建立橋梁管養技術。道路全生命周期管理從總體上可分為兩個階段,勘察、設計、施工等可作為前期的建設管理階段,運營管理、維護作為后期的運維階段。從全生命周期角度出發,通過合理的規劃、設計、施工為后期的運營、管理、維護提供技術保障。

1 建設管理

在建設管理階段,隨著信息化智能化的發展,BIM+GIS的跨界融合發展成為未來技術發展的趨勢。BIM是將現代信息化、三維可視化技術應用于土木工程領域中,建立高精度的三維可視化模型,并賦予信息,這些信息包括三維實體數據和表面數據[6],實現建設項目的直觀模型模擬和關鍵技術、部位的提前模擬演練,保證工程安全可靠性。BIM技術能夠清晰地反映結構構件的細部構造和構件連接狀況,反映管線走向等,有助于實現項目的精細化微觀管理。GIS技術能夠從宏觀上直觀展示三維地理信息,將影像數據、點云數據等和GIS矢量數據集成,三維呈現項目周圍環境空間場景,實現項目的三維空間地理信息、城市發展規模、人口分布及現階段發展進程的可視化,了解城市建筑空間分布、地質塌陷、周邊環境等地理信息。將BIM與GIS結合,可以將BIM的微觀數據與GIS的宏觀數據充分結合利用,實現精細化管理。在規劃階段,BIM與GIS技術可以進行場地規劃和方案論證等。在設計階段,BIM與GIS技術可以為設計師提供地理空間信息使道路設計在宏觀場景下直觀可視化。在施工階段,BIM與GIS技術可以進行工程管理,模擬施工組織進度進行進度監控,對施工過程中重難點技術問題提前演練等,使施工過程更規范,更可靠。

目前對于BIM與GIS的組合應用面臨的主要問題是多元數據融合和模型的精確定位。BIM軟件有很多種,輸出格式各異,如何將BIM的多元化數據與GIS數據融合并將BIM模型與GIS三維地理信息進行精確的匹配是當前的研究熱點。陳光等[7]提出一種基于City GML模型標準,并通過模型轉換后的市政道路BIM模型與三維GIS數據的集成方法,為城市規劃設計提供新的創新思路。

2 運維階段

道路全生命周期管理的核心階段是運維階段。目前國內外主要基于互聯網+、大數據、人工智能等技術建立道路云運營管理平臺。平臺主要包括數據采集、數據調用、狀態評估、預測決策、狀態預警等部分。許輝等[8]對道路養護管理系統從架構和功能層分別進行總結分析,詳細闡述了養護系統的組成架構。王九勝等[9]針對目前養護管理混亂,數據利用率較低,科學決策程度低等弊端建立了基于互聯網+養護管理平臺。該平臺在一定程度上提高了檢測到預測的管理水平,但是對于數據采集到數據挖掘和決策的智能化沒有得到有效的提高。

對于公路,橋梁,隧道狀態的數據采集,目前主要依靠人工和自動化采集數據。人工采集主要是指人工徒步檢查道路病害數據并記錄病害的詳細信息。目前部分平臺通過手機終端APP或微信掃描二維碼實時將病害數據上傳系統,管理者通過平臺快速掌握病害詳細信息和位置狀況,使管養水平得到提高。但是其仍然需要人工檢測,耗費大量勞動力,效率較低。對于自動化數據采集,主要通過相機拍照、視頻錄像、傳感器等技術對數據進行實時采集與存儲。對于公路運營狀態的采集目前通過自動化技術采集的數據同樣需要后期的人工處理,效率較低。而對于橋梁與隧道的工作狀態主要通過傳感器實時監測橋梁與隧道的變形,通過位移大小判斷其結構性能。

目前我國數據自動化采集技術有了很大的突破,但是對數據的實時處理技術是目前面臨的主要問題。通過自動化采集的數據只能后期通過人工干預識別病害,效率較低。周游佳[10]等介紹了國內第一臺全自動數據采集與數據實時處理的多功能檢測車。該檢測車通過激光和相機結合,實時采集道路裂縫,車轍,坑槽等病害狀況并將數據實時處理得到技術狀況指標。該技術為我國實現交通智能化、數字化提供了技術支持。隨著我國交通智能化的發展,車路協同與無人駕駛技術成為未來發展的趨勢。通過主動感知技術、數據自動識別處理技術以及信息動態交互技術,同時應用自動駕駛技術實現真正的自動化、智能化數據采集。

目前國內管理平臺對數據的存儲主要有兩種方式:第一是將采集的數據通過人工識別或機器識別進行處理,將病害數據上傳至管理平臺;第二種是將采集的原始數據上傳平臺并通過模型算法實現對病害的識別與存儲。隨著云存儲技術的發展,將采集的數據儲存至云數據庫中,能夠實現對數據的精確調用與處理將是未來研究的重點。

運維階段是全生命周期管理的核心,是實現對道路狀況的預測與科學決策運維階段的核心。目前國內的管理平臺僅通過數據接口導入檢測和監測數據,并根據規范標準計算道路技術狀況指標,缺少關鍵的預測決策模型。馮友鵬等[11]對瀝青混凝土路面病害進行病害分級,并根據等級和經濟性作出養護決策方案。隨著原始數據的積累和技術的進步,未來通過對道路數據自動化采集與實時評估分析,得到道路當前技術狀況指標,通過數據挖掘技術利用采集的原始數據分析預測道路性能未來發展趨勢,同時根據當前狀態和發展趨勢作出科學決策,實現養護成本和養護質量最優化。

3 全生命周期管理框架

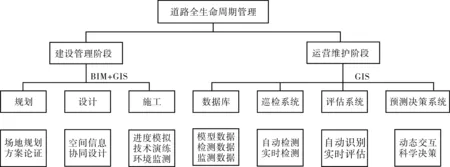

道路全生命周期管理包括前期的建設管理階段和后期的運營維護階段(圖1)。將規劃設計至竣工驗收階段的基于BIM+GIS的模型數據上傳至云管理平臺數據庫中,通過采集的數據與模型建設中的原始數據進行對比分析,為后期的預測決策提供數據支持。通過巡檢模塊采集的數據同樣存儲到數據庫中,評估系統通過數據挖掘和人工智能技術能夠自動識別異常數據并對當前狀態進行分析評估。同時系統能夠實時地將病害信息進行反饋,實現自主科學決策。

圖1 道路全生命周期管理框架圖

4 結語

(1)對道路全生命周期管理現狀進行分析總結,從建設管理和運營維護兩個階段分別分析研究了在信息化和智能化大背景下道路全生命周期管理發展趨勢。

(2)在建設管理階段總結分析了基于BIM+GIS在規劃、設計、施工中的應用。

(3)在運營維護階段,從數據采集、數據處理和挖掘、預測和決策分析等不同的角度進行總結,搭建全生命周期管理系統和日常養護系統框架,并對未來研究方向進行分析。

通過對BIM與GIS原始數據的合理應用,同時依托車路協同、大數據、人工智能、自動駕駛等自動化、智能化技術的結合,實現道路基礎設施環境主動感知、病害自動識別、信息動態交互、實時科學決策的智能化道路云管理平臺建設。