桉樹人工林種植與病蟲害防治技術探析

覃 昶

河池市慶遠林場,廣西河池 546300

桉樹用途廣泛,其種植需求很大,能廣泛適應不同的環境且快速生長。但桉樹葉面病蟲害破壞性較大,使桉樹生長態勢減弱,影響桉樹的種植與生長。因此,為促進桉樹人工種植林生長發育,需要改進桉樹繁殖的種植方式,并針對桉樹的生長發育特點,分析桉樹人工林種植情況,進一步完成桉樹人工林病蟲害的防治,降低病蟲害的發生率,促進桉樹產量的提高,進而達到穩定生態環境的目的。因此,可以選擇基因轉化技術來提高原始桉樹繁殖的效率,將桉樹定植于適合的土壤。定植前進行修剪,促進后期的生長和發芽,合理密植,充分利用陽光,提高桉樹的光合生長效率。定植后注重水肥管理和溫度控制,確保通風透氣,降低病害的發生。此外,研究桉樹的病蟲害特點,將生物防治與化學農藥結合的方法防治病蟲害,促進桉樹健康生長[1]。

1 桉樹人工林種植

1.1 基因轉化促進桉樹枝葉的生長

隨著桉樹的產業規模持續擴大,現階段通常利用miRNA 396調控其靶基因,進而影響桉樹根、莖、葉和愈傷組織的生長發育。桉樹人工林種植中的過度表達會導致葉綠素含量下降、促進生殖生長期的葉片生長,從而造成光合作用、葉綠素熒光素等一系列指標的變化[2]。miRNA 396能夠參與雌性生育力,在轉基因桉樹人工種植中,miRNA 396的過度表達,以及桉樹基因中的雙突變體產生開裂的外殼,都會影響下游靶點的調節效果。

miRNA 396通過控制細胞增殖來負調控桉樹葉片的大小,以精細負調控來抑制有絲分裂的進程,減弱細胞增殖活性,進而參與桉樹葉片的發育和形態建設[3]。在桉樹中過度表達miRNA 396B,能夠明顯使葉片面積變小,細胞數目減少。葉片極性的建成過程中,細胞增殖和分化的協同需要miRNA 396-GRFs途徑的參與,桉樹人工林種植中miRNA 396通過負調控靶基因GRFs的表達,控制細胞增殖來調節桉樹葉片近—遠軸面的極性建成。miRNA 396-GRFs通過調節細胞有絲分裂周期來調節細胞的增殖進程。在桉樹人工林種植中過度表達miRNA 396,在其轉基因后代中檢測到與細胞周期相關標志性基因的表達水平都顯著下調。桉樹表皮毛發育相關基因的表達是miRNA 396通過負調節桉樹GRFs基因的表達來實現的,以此參與桉樹葉片表皮毛的生成[4]。

1.2 定植

通過基因調控促進桉樹葉片生長后,正式開始實施桉樹定植,覆蓋適量干土于桉樹定植穴底部,以預防肥料給根部帶來傷害。桉樹定植園區土壤要求肥力適宜,土壤pH值控制在6.0~7.5之間,耕層深厚,便于后期的排水和灌溉工作牌。桉樹定植選擇平地或者緩坡,桉樹幼苗定植前需要修剪處理其枝葉。桉樹早期密度(1~2)m×(2~3)m封行后間伐或抽行,以提高桉樹的早期產量。定植后要加強管理,薄肥勤施,以促進桉樹生長發育。

1.3 平衡施肥

桉樹會從水、土壤和大氣中吸收其生長所需的各種營養元素,包括碳、氧、氮、鉀、鈣、鋅等元素,用以滿足其正常的生長發育所需。

桉樹吸收營養元素后,樹體內合成的有機物質會被桉樹的各個組織使用和累積。在桉樹的各組織中,葉片中含有的營養元素最多,其次是樹皮、樹根、樹枝和樹干。在所有的營養元素中,桉樹對鈣元素和氮元素的需求量最高,其次是鉀、鎂和磷元素,對其他營養元素的需求量相對較少。

基于上述分析,在完成定值后,通過桉樹營養診斷設計科學、合理的施肥方法。

采用營養元素比率法完成桉樹營養診斷,該方法所遵循的原理是植物生長發育和代謝過程所需的養分是平衡的。在最佳平衡狀態下,不同營養元素間的比例應是最適宜的。營養元素的實測比值與最適宜值越接近,說明營養元素間的平衡度越高,桉樹的營養狀態越好。

根據桉樹的營養狀態,發現桉樹在不同發育階段對營養元素的需求量是不同的。因此,需按照“由少到多再適量”的方式科學施肥,即在桉樹幼林期主要采取基肥的方式,在速生期加大施肥量,在近熟期適量施肥。

2 病蟲害防治技術設計

2.1 桉樹病害防治

桉樹病害以青枯病、焦枯病和輪斑病最為常見。其中:

(1)青枯病是目前危害桉樹人工林的主要病害。多發生于高溫高濕的環境中,病株表現為矮小、下部葉片先變成紫紅色,然后向上發展,后期葉片干枯并脫落。

針對青枯病,工作人員應加強對幼林階段桉樹的管理,避免患有青枯病的苗木出圃,在發現病株后,應立即處理,并對病穴周邊環境用生石灰消毒。隨著桉樹培育技術的發展,抗病品種逐漸增多,因此,在生產實踐中可以選擇抗病品種,從根源上降低青枯病的發病率。

(2)焦枯病常見于桉樹的苗木和幼林,易使枯梢和葉片脫落,嚴重時整株枯死。針對焦枯病,不僅要避免帶菌苗木出圃,還要在發現病株后及時去除病枯枝。此外,在焦枯病高發期,交替使用噴灑30%土菌清1 500~2 000倍液和50%速克靈400~600倍液等加強防治。

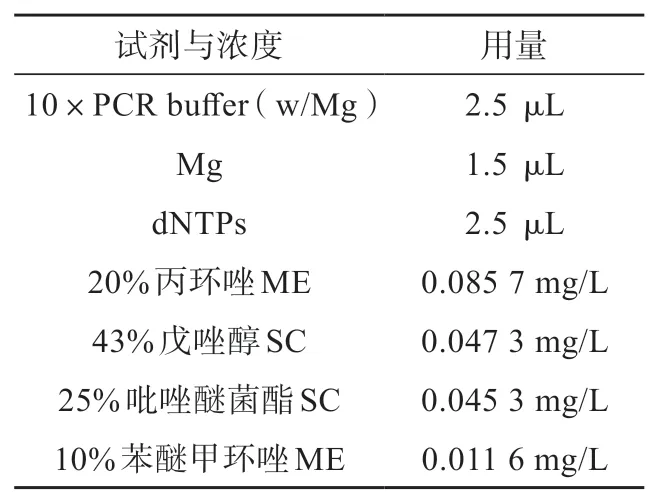

(3)輪斑病通常先侵染桉樹下層葉片,后逐漸向樹冠方向發展[5]。在受侵染后的1~3個月發病最為嚴重,會造成桉樹大量落葉。為了減輕輪斑病的影響,可以加入生物菌種的化學藥劑對其進行防治。使用的試劑與濃度見表1。

表1 生物菌種試劑濃度及用量

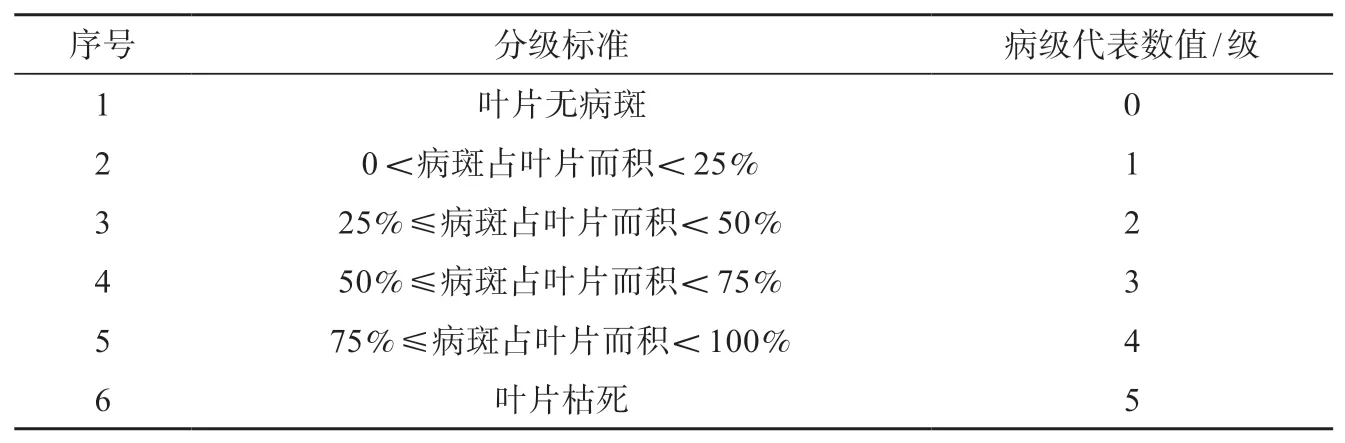

將試劑加入化學農藥中。噴藥后記錄桉樹輪斑病發病情況,每周期噴藥都需做病情調查,作為與上一次用藥對比的樣本,病情指數見表2。

表2 桉樹病情嚴重分級標準

由于桉樹葉部病害隨季節變化存在周期演替規律,所以需要及時跟蹤桉樹葉部病害的變化,掌握局部葉片的變化情況,進行下一步監測和防治,防止桉樹病害進一步擴散。

2.2 桉樹蟲害防治

本次研究中的桉樹蟲害防治,主要針對常見的薊馬蟲害進行防治。僅采用化學農藥防治薊馬會產生抗逆性,因此要選擇生物農藥與化學農藥協同使用,此方法可降低桉樹蟲害發生概率,并提高桉樹的產量。

化學農藥選擇8%寧南霉素水劑、50%腐霉利可濕性粉劑、70%霜霉威懸浮劑。生物農藥選擇0.5%苦參堿、0.2%藜蘆堿、0.3%印楝素乳油、3 000 IU/mg蘇云金桿菌,同時附加黏蟲板和滅蟲燈。化學農藥按照常規使用方法噴施,在桉樹遇薊馬蟲害初期噴施50%啶酰菌胺、25%啶菌嗯唑,每隔7 d施藥1次,連續施藥2次。于桉樹樹冠與樹梢之間懸掛黏蟲板和滅蟲燈,8~10個/667 m2,其余農藥均按照常規噴施方法施加。采用噴霧法噴施,噴霧器為新秀-1型電動噴霧器,藥液使用量為45 L/667 m2。

桉樹薊馬蟲害防治主要使用了苦參堿、藜蘆堿、印楝素和蘇云金桿菌控制薊馬蟲害,生物農藥持續時間穩定,對桉樹人工種植林進行施藥后7~10 d的蟲害防治效果最好。防治桉樹薊馬蟲害的生物農藥的主要成分,是從豆科植物苦參堿中經過蒸餾提取的植物活性物質,藜蘆堿是以百合科植物藜蘆的根和莖為主要原料、經乙醇萃取的植物源殺蟲劑[6]。這2種植物提取物質對害蟲來說是觸殺劑和胃毒劑,對多種蟲害均起作用,具有應用范圍廣、毒性低的特點,在種植園的土壤中更容易發生降解作用,害蟲對其抗藥性也較弱。桉樹防薊馬蟲害生物農藥的印楝素對昆蟲有趨避作用,害蟲食用后會抑制其生長,甚者破壞其消化系統,造成害蟲無法進食。蘇云金桿菌的菌絲進入害蟲的消化道后,菌體本身會釋放一種本質為蛋白質的伴孢晶體,昆蟲消化道內的腸液會將其破壞成小分子的內毒素,這種毒素會導致害蟲無法進食,從而達到阻斷害蟲對桉樹林侵害的目的。另外,菌絲的芽孢會在害蟲的腸道中繼續生長萌發,經過前述過程中已經被破壞掉的消化腸道進入血腔,從而大量繁殖,害蟲最終由于被寄生后無法攝取內部營養,得敗血癥死亡[7]。

對于影響桉樹生長的金龜子蟲害,主要采用球孢白僵菌或綠僵菌在金龜子幼蟲時期進行防治。金龜子成蟲為害成蟲期,在無風情況下,以金龜子喜歡食用的西紅柿等糖分高的食物、蓖麻葉等枝葉,可以采用食物誘殺法進行防治。可用楊(柳)樹帶葉枝條蘸取糖醋液,并添加80%敵百蟲200倍液或50%久效磷50倍液,按15頭/667 m2的原則插立于園間誘殺成蟲。

影響桉樹生長的植物線蟲會啃食桉樹幼根,可以采用生物防治技術與化學農藥結合的方法防治線蟲蟲害。化學農藥的殺線劑,主成分為有噻唑磷、克線磷、呋喃丹、涕滅威和萬強等,為防止長時間使用化學類殺蟲劑而導致線蟲的抗藥性增強,需要同時結合生物防控措施根治線蟲。生物防治以菌類進行防治,蘇云金芽孢桿菌對防治根結線蟲具有顯著作用。采用植物源農藥對根結線蟲進行防治,生物菌群無毒性。除了利用化學農藥和生物農藥防治桉樹蟲害,在桉樹種植時,還可采用高溫干燥殺蟲的物理處理方法,從源頭進行控制。

3 實例分析

3.1 桉樹種植區域概況

試驗基地慶遠林場位于副熱帶季風氣候區,地形以山區、丘陵為主,平均海拔200~500 m。土壤厚度超過80 cm、空氣濕潤、日照豐富、熱量充足、夏長冬短。干濕季分明,年平均氣溫度約為20℃,最低氣溫約為4℃,全年平均無霜期約360 d。有的桉樹樹枝條粗壯,枝干分化力極強,且常呈張開的形態,新梢一年平均可生長約2.8 m。

桉樹種植區試驗共設有4個處理區:N1區不施加任何農藥;N2區按照當地習慣常規施藥;N3區完全使用生物農藥;N4區桉樹人工定植后,懸掛黏蟲板和滅蟲燈,若病蟲害不能得到控制,則使用相應農藥。桉樹之間用塑料布隔開,避免施藥相互干擾。

3.2 應用結果分析

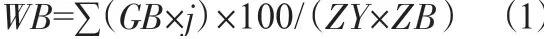

調查桉樹種植病情基數,因在輪斑病發病時開始首次莖葉噴霧,病情基數記為0。病毒病施藥前調查病情基數,下次施藥前和最后一次施藥后7~10 d調查防治效果。桉樹發病情況沿桉樹人工林種植區對角線5點取樣,各點調查了50株桉樹。同時記錄在黏蟲板和滅蟲燈內的數量。此外,還進行了藥前和藥后3、5、7、11 d的蟲卵數量調查。用5%鹽水處理,并記下在各個方位桉樹上的蠅蟲卵數量。桉樹蟲害在處理前先調查蟲口基數,每區域平行跳躍法每個點調查10對葉片共20點,再調查并記錄活蟲數。若蟲口密度逐漸降低,適當擴大取樣面積,再調查活蟲數,統計防治療法。再按照等級標準記錄發病狀況,統計桉樹人工林種植發病指數和針對桉樹人工林的防治療法,統計分析防效程度。桉樹人工林種植區發病指數和防治療法如式(1)所示:

式(1)中,WB代表桉樹人工林種植的病情指數;GB代表桉樹人工林種植各級病葉數;j代表相對級數值,ZY代表調查的桉樹人工林種植區總葉數,ZB表示最高發病級數。

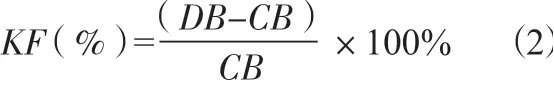

病蟲害防治效果計算如公式(2)所示:

式(2)中,KF代表桉樹病蟲害的防治效果;DB代表對照的病情數;CB代表對照病情數。

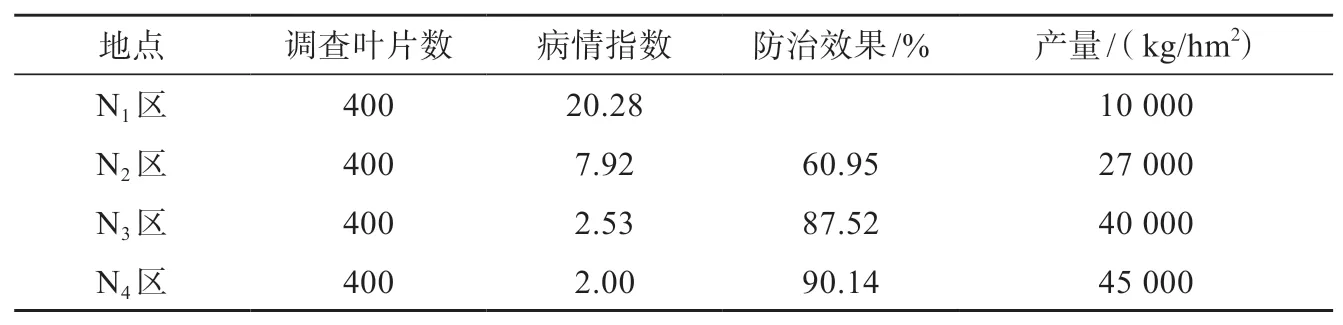

在對桉樹病蟲害進行調查的同時,觀察桉樹枝葉的生長是否出現藥害現象。桉樹人工林種植與病蟲害防治的共同目標是提高桉樹的產量,將設計的桉樹人工林種植和病蟲害防治方法應用到桉樹種植區中,得到的結果見表3。

由表3可知,N4區生物農藥與化學農藥相結合,對桉樹常見病蟲的防治有顯著效果。N2區與N1區相比,病情指數降低較為明顯,N3、N4區效果均高于N1區,桉樹生長過程中,不同處理之間的差異較為明顯,在減少使用化學農藥的基礎上,施加生物農藥后的產量明顯提高。與N1區相比,對N4區的處理使產量提高了35 000 kg/hm2,說明本研究的桉樹病蟲害防治技術可以提高桉樹抵抗力,進而增加桉樹產量。

表3 處理后桉樹人工林種植情況

4 結束語

以促進桉樹生長為主要目的,設計桉樹人工林種植方法,并使用了生物農藥和化學農藥相結合的方法以降低病蟲害發生率,并提高桉樹的產量。試驗結果證明,本研究設計的桉樹病蟲害防治技術可以提高桉樹抵抗力,促進桉樹生態環境的穩定。