論音樂文化回應性教學的基本理念與價值

傅軒蓉

引 言

20 世紀六七十年代,由于種族隔離制度的廢除和移民人口的增加,美國學生個體之間更具差異性,使音樂教育轉向摸索更具包容性、更具多元化的教學模式。70 年代,兩位研究人類心理發展教育和雙語教育的學者考特尼·卡茲登(Courtney Cazden)和艾倫·萊格特(Ellen Leggett)提出“文化回應性教育”(culturally responsive education)的概念①,并為實現“文化回應性教育”的運用提出實施建議。進入21 世紀,美國學者吉內瓦·蓋伊 (Geneva Gay)在前人的基礎上提出了系統的“文化回應性教學”理論(culturally responsive teaching),認為教學需要以學生自身的文化背景為基礎。其教育觀和教育方法,為如今學校面臨的多元文化教育提供了一些新的理論指導和辦法。

20 世紀末,多元文化成為美國普通學校課程的重要內容,多元音樂文化也隨之成為音樂課堂中必不可少的部分。在音樂教育領域,文化回應的理念也受到部分音樂教育學者的關注和推崇。韋恩·鮑曼(Wayne D. Bowman)、帕特里夏·坎貝爾(Patricia Shehan Campbell)等人強調音樂與藝術要邁向多元文化,要關注少數族群及被邊緣化學生的音樂認同和文化理解;維姬·林德(Vicki R. Lind)和康斯坦斯·麥考伊(Constance L. McKoy)在音樂教育領域系統地對文化回應性教學的理論與方法進行了歸納整理,呼吁音樂教師們要將文化回應的觀點帶入教學,用教學聯系每一名學生的音樂文化背景;茱莉亞·肖(Julia T. Shaw)和卡洛斯·阿布里爾(Carlos R. Abril)等學者將文化回應的理念運用在合唱、合奏等音樂課程中;艾米麗·帕金斯(Emily G. Perkins)在文化回應性教學的基礎上發展了音樂教育領域的“文化維持性教學法”(culturally sustaining pedagogy)②…… 學者們普遍認為,文化回應性教學能改善音樂教育中的一些種族歧視、少數族群教育的現狀,能夠以尊重學生自身的文化背景為基礎,為校內音樂課堂與學生自身的經驗搭建橋梁,引導他們獲得更好的音樂成就和音樂體驗,積累更豐富的音樂文化素養,實現文化認同與文化自信。值得注意的是,國內目前少有關于在音樂教育中運用文化回應性教學理論與方法的研究,故本文將簡述其理論背景和基本內涵,并對其進行評價。由于“culturally responsive teaching in music education”還沒有統一翻譯方式,因此本文暫將其譯為“音樂文化回應性教學”。

一、音樂文化回應性教學理論的背景

20 世紀70 年代,美國學者詹姆斯·班克斯 (James A. Banks)提出了多元文化教育理論,并于1992 年在華盛頓大學創立了世界上第一個多元文化教育中心。班克斯致力于研究民族和文化關系引發的教育問題,他建構了一個多元文化教育的理論框架來幫助教育者們思考與實踐,具體包括五個維度:“內容整合”——用來自各種文化和群體的內容及例子教授一個科目或學科領域的關鍵概念、原則、一般性概括或理論③;“知識建構”——讓學生了解知識是如何被創造的,以及知識是如何被個人或群體的種族與社會階級地位影響的④;“平等教學法”——教師采取多種方法提高不同種族、社會階層的學生的學業成績⑤;“減少偏見”——學生種族態度的特征,且作為策略被用來幫助學生發展更民主的態度與價值觀⑥;“被賦權的學校文化”——多元文化教育及文化多樣性的碰撞給予學校與社會更強的力量⑦。班克斯還提倡教師將理論知識與課程改革聯系起來,更多地探究課程開發,將多元文化教育的思想融入其中,讓不同群體的學生都能獲得進步。同樣,在音樂教育領域,關注學生文化背景的教學理念也得到了許多學者的重視,他們開始探索一些新的理論與實踐。韋恩·鮑曼是多元音樂文化教育的倡導者,他認為在高速發展的時代,音樂教育者們要以多元文化的眼光審視音樂教育的發展。鮑曼認為,音樂教育的目的是“培養人們對人類多種音樂文化充分感受的能力”⑧。他強調多元教育環境下要尊重學生個體的差異,培養學生的批判性思維,并提倡在實踐中引導學生用辯證、變化的眼光看待音樂與文化。另一位學者,帕特里夏·坎貝爾提出多民族音樂教育的主張,她強調對待民族文化差異要重視“對話型共情”⑨。坎貝爾認為,在進行一些民族性的藝術教育時,“教師需要促進(課程)與學生所在社區及群體的聯系,引導學生用多元的方式連接自己的日常音樂空間”⑩,她提倡通過“對話型共情”幫助學生了解多民族音樂文化,以獲得更豐富的情感體驗。

1976 年,考特尼·卡茲登和艾倫·萊格特提出“文化回應性教育”的概念,并為這一概念的運用提出了一些實施建議。2000 年,吉內瓦·蓋伊以專著形式論述了“文化回應性教學”的理論與實踐。?她將文化回應性教學定義為“通過不同種族學生的文化知識、先前經驗、參照框架和表現風格,使學習體驗與他們更相關且更有效”?。蓋伊歸納了文化回應性教學的八個鮮明特點:第一,通過搭建學生文化背景與學校、社區之間的聯系,“將不同群體的文化資源融入課堂,讓學生了解和贊美自己及他人的文化”?,最終形成“自我文化身份認同——將文化差異視為資產——學業成就提高——適應文化回應性教學模式”互相積極影響的局面。第二,全面教育學生,要求教師“通過多樣的文化資源向學生傳授知識、技能、價值觀和態度,以促進他們在智力、情感、社會、政治方面的學習”?,而這些知識、技能、價值觀和態度都是不可割裂地傳授。第三,文化回應性教學是多方位的,具體包括“課程內容、學習環境、課堂氣氛、師生關系、教學技術、課堂管理和績效評估”?。第四,通過給予學生更多自主性權利,“提高學生的個人能力、學術信心、勇氣和行動意志”?。第五,在理念、方法和行動上不斷地變革,為少數族群提供“學業成就和文化意識同時發展”。第六,一方面對抗和超越傳統教育中許多課程內容和課堂教學中的文化霸權;另一方面培養學生的社會意識、知識批判及自我效能感,以使他們能夠與偏見、種族主義和其他形式的壓迫和剝削作斗爭。第七,文化回應性教學是以人為本、以學生為本的教學,倡導學生尊重每個人、每個群體、每個民(種)族的文化和文明,促進社會正義和美好。第八,可以體制化和政策化?,可以用于不同學科的教育領域。

蓋伊對文化回應性教學的闡述與研究,讓更多的教育者思索文化回應性教學的實際運用,也正是在多元文化教育與多元音樂教育迅速發展的大時代背景下,一些音樂教育學者開始探究將學生音樂文化背景作為連結點以達到更好效果的音樂教育理論與模式,“音樂文化回應性教學”逐漸登上西方音樂教育的舞臺。

二、音樂文化回應性教學的基本理念

(一)尊重并發展學生差異性的音樂教育觀

林德和麥考伊兩位學者對關注學生文化背景的音樂教學方法產生了濃厚的興趣,他們在其著作?中詳細闡述了何為音樂文化回應性教學,介紹了音樂教育中文化回應性教學理論的發展與實踐,探討與課堂、學校及社區相聯系的文化特征是如何影響學生的音樂學習的,并從實際音樂課程案例中總結運用文化回應性教學的經驗。他們認為,受移民政策的影響,美國近年來的音樂教育出現了一些問題,那些不按照主流學習方式和文化行為進行學習的學生被視為只有較低的音樂成就并被邊緣化,以至于從未享受過音樂帶來的愉悅與幸福。他們從教育者的立場切入,認為音樂文化回應性教學一方面要求教師盡可能地進行自我反思,以注重教學的細微差別給不同文化背景學生帶來的影響,另一方面教師要盡可能了解學生課外的音樂文化經歷,以建立更有效的學習聯系,幫助學生獲得音樂體驗及成就。他們強調將個人、學校與社區的音樂文化活動緊密聯系,更廣泛地實踐文化回應性教學,改革一些美國主流的音樂教育教學觀念。

那么,是否大部分美國音樂教育學者對文化回應性教學的認識都和林德與麥考伊一致呢?華盛頓大學的卡西歐·伊格里(Cassio Igari)在她的論文?中就文化回應性教學的相關理念對十位基礎音樂教育工作者進行了訪談。受訪者指出,他們認識到并努力在每節課上找到與學生家庭生活有意義的聯系,主動了解不同學生的文化背景和文化習慣,并針對這些信息設計相關的音樂課程。少數人有著更深層次的理解,他們認為文化回應性教學不僅是一種行為,“更是一種心態,即所有學生都能成功,也必將成功”?。他們致力于培養學生的全部,將教學發展成“育人”;他們不僅關注到學生的文化背景,還關注到學生的社會情感需求,因此給予學生更多感情關懷,并賦予他們自主參與社會音樂活動的權利。另外,一部分人也提出對于音樂文化回應性教學的擔憂,他們認為“環境”和“教師個人”因素會影響甚至制約文化回應性教學的效果。有教師反映,在班制龐大且學生種族達到六種以上的班級環境里,教師無法做到面面俱到,“你只要用你擁有的時間和資源教育孩子,他們就會繼續前進。如果你試圖拯救每個孩子,你會發瘋的”?。而在教師個人因素中,一部分教師不太容易分辨某些作品或素材是否具有種族歧視或主流意識灌輸,而另一部分教師對于自己是否能實現文化回應性教學感到不確定。

也許伊格里的研究及這十位音樂教育工作者的觀點不能代表所有音樂教育工作者的看法,但他們對于音樂文化回應性教學的價值是持肯定態度的。這些教師較為了解學生,對于學生的種族、家庭環境、經濟狀況、情感需求、個人喜好,甚至所在社區關注的政治問題都十分了解,他們都在為實現音樂文化回應性教學而付出努力。

綜上,我們可以領會音樂文化回應性教學“尊重并發展學生差異性”的價值。它要求教師思想開放且充滿同情心,了解學生的音樂學習背景和文化背景,在課上對他們的音樂偏好、音樂文化、音樂經驗進行表示或反應;它強調課堂教學為音樂文化的傳承發展提供條件,幫助音樂體驗能力或音樂成就稍弱的學生提高課堂歸屬感和文化自豪感。音樂文化回應性教學還注重學生校外的音樂教育,加強家庭、學校音樂教育與社區、社會音樂教育的聯系,提倡學生自主在課外音樂實踐中感受不同個體、群體的音樂文化碰撞,讓學生在不同語境中體驗并認知自己。另外,在作用于具體教學的同時,音樂文化回應性教學更能幫助師生樹立一種意識,即對待“傳統”“權威”的辯證眼光和挑戰勇氣:它鼓勵師生對不同人物、事物及背后的文化語境發表不同看法,鼓勵師生敢于挑戰主流教育模式、課程內容與評價標準,反對文化霸權和特定的文化中心主義,推動更公平公正的音樂教育局面產生。

(二)“家庭——學校——社會”聯動的音樂教育機制

大部分學生在學校待的時間很長,有些地區的學生在校時間甚至比在家時間還要長,這就意味著學生個人的文化背景將長時間地處于學校文化環境的大背景影響下,尤其對一些學生(如移民學生)來說,家庭與學校的轉換是比較困難的。例如,一名在美國的華裔學生在家里也許會經常收看中國的網絡音樂節目,但在學校音樂課上,教師更多的是在教授歐美主流的音樂作品,課后同學之間更多的也是討論美國時下的電視音樂選秀節目。這會讓他因融入不了這樣的環境而產生排斥心理,再加上學校與家庭文化價值觀可能存在沖突,使得他也許無法建立校園文化認同感,或者逐漸質疑并反叛家庭教育。

為了改善類似的狀況,一方面,音樂文化回應性教學提倡將學生的家庭音樂背景與學校音樂背景聯系起來,這樣的形式可稱為“家校聯動”。首先,對于課程的選擇與計劃可以有不同的切入點。教師可以提前對學生的家庭音樂背景進行全面的咨詢和調查,將學生熟悉的音樂風格和音樂活動與課堂聯系起來,拓展課程類型,拓寬課程內容。比如,以非洲裔學生群體為主的學校會對來自不同國家、地域的非洲裔學生進行了解,以獲取更多家庭背景信息。學校將不只開設古典管弦樂團課程,還會開設爵士樂隊課、靈歌課等,為學生們提供更多樣、更具響應性的音樂教學環境和課程。其次,教育者可以運用校內教授的知識,引導學生聯系校外音樂實踐活動。比如,林德和麥考伊的書作《音樂教育中的文化回應》?中就提到了一名高中合唱教師設計的歌曲圖表,他將曲目中的音樂要素(比如某個節奏型、某種調式、某種音樂類型等)提煉出來,讓學生思考如何將這種要素與生活中的音樂相聯系,引導每個學生根據這個思路設計課外音樂活動,然后讓大家共同投票,以家庭為單位參加得票率最高的活動方案。再者,校方可以在每月月初或月末開設音樂教育相關的集會與講座,邀請學生、家長和教師自愿參與。集會上,家長與教師可以交流音樂教育的心得,分享不同的音樂文化生活,學生們還可以分享個人或者家庭的音樂趣事,每個人都可以就他人分享的內容參與討論,營造互相回應的氛圍。

另一方面,音樂文化回應性教學通過社會音樂教育與學校音樂教育的連結產生作用,即為學校音樂教育和社會音樂教育搭建橋梁,這樣的機制可稱為“校社聯動”。“校社聯動”可以概括為兩種形式:第一種形式為學校開展藝術社團、校外音樂實踐和一些社會公益活動。校方鼓勵學生根據自己的興趣特長組建藝術團體,鼓勵學生在課余生活感受或參與校外音樂會、演唱會、社區音樂比賽等活動,同時鼓勵合唱團、學校樂隊等為敬老院、孤兒院進行公益演出。我們可以把這種方式概括為“走出去”。與傳統校社觀念不同,在文化回應的理念中,學生所有的意識和行為都是自發的,他們通過了解活動群體,從中找出與自身的聯系來設計音樂活動,并平等、積極地參與其中。“他們(學生)是活動的‘參與者’‘創造者’,而非‘旁觀者’。”?美國一所小學的音樂教師戴維斯女士為我們貼切地闡釋了這樣的觀念和形式。?幾年來,戴維斯一直帶著她的合唱團進行“巡演”,并定期為一家收容所和一家兒童醫院進行公益合唱。當她的學生第一次來到收容所時,他們觀察到有的孩子坐在父母的腿上,有的坐在靠墻的地板上,有的坐在鋼琴前彈奏爵士樂,還有的坐在角落里用舊的鼓盒打鼓。戴維斯的學生看到后,提議可以和這些收容所的居民一起演唱和演奏,于是他們積極地投入這項活動并根據收容所居民的特長自主設計了一系列音樂會的互動和表演。由于收容所居民的紛紛加入,再加上學生們一直在堅持合唱的體驗和學習,不久,學生們又提議在收容所建立一個合唱團,于是戴維斯女士成立了一個由學生、學生家長及收容所居民組成的小組。這個小組的成員一起決定音樂活動的目標和內容,與此同時,學校為活動提供場地和經費,使學生和居民們可以通過表演為收容所籌集資金,多余的款項則捐獻給社會其他公益團體。學校音樂團體與社會音樂團體緊緊地聯系在一起,學校音樂教育與社會音樂教育的結合也為整個社會帶來了積極的作用。第二種形式為學校長期與某些社會音樂團體進行合作,定期將一些專業音樂家、音樂愛好者和文化傳承者請到校園來,與學生們一起分享音樂知識和音樂實踐,我們可以稱之為“請進來”。一所美國中學的音樂教師謝麗爾曾經就用這樣的方式來回應學生的音樂學習。?作為一名女性合唱教師,當她試圖組建男聲合唱團且努力為男生示范演唱時,便開始思考借用社會資源的可能性。謝麗爾意識到在合唱團中有成年男性榜樣的必要性,并開始邀請一些社會上的成年男性歌手來學校示范,甚至加入她的團隊,最終她創建了優異的男聲合唱團。通過這個例子我們可以看到,學校對于學生音樂學習的關注度和對于社會資源利用的重要性,但同時也要注意,選擇校外“樂者”時要仔細思考。一是樂者本身是否擅于與學生進行親切平等的交流對話,二是樂者自身的音樂文化背景和學生的家校音樂生活是否能聯系起來,若不能同時滿足這兩點,那么文化回應的橋梁就會被切斷。

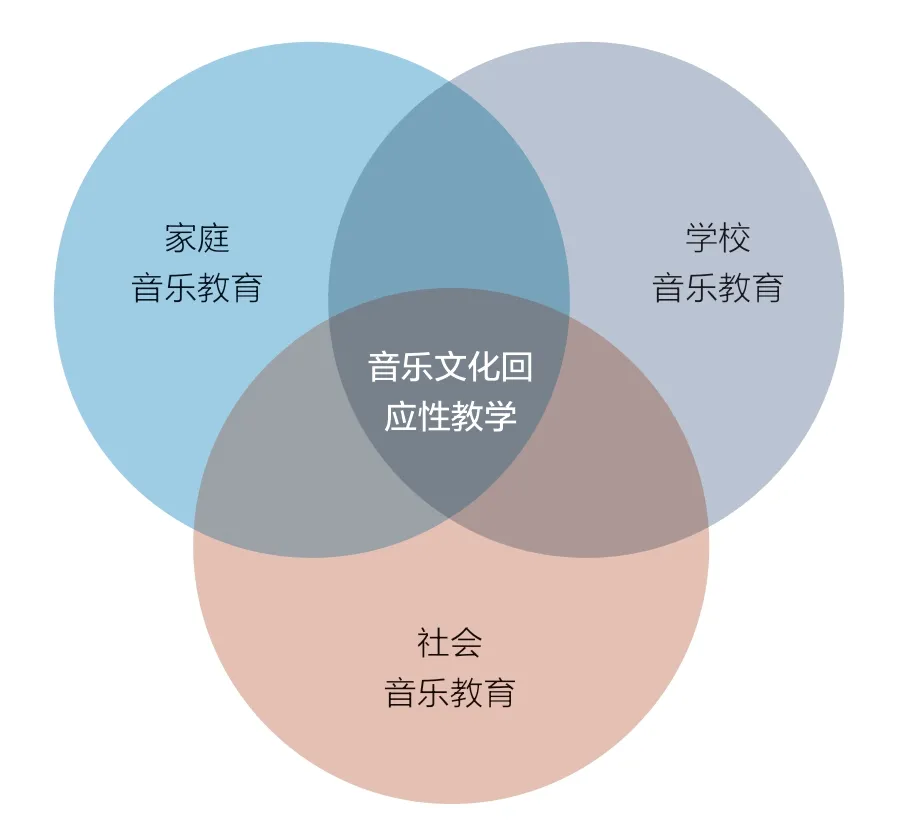

通過以上闡述不難看出,家庭、學校與社會音樂教育是相互聯系、相輔相成的(見圖1),音樂文化回應性教學正是在這三者中找出共有的聯系,將每個學生的差異轉化為優勢,以每個學生的文化背景為發展基礎,培養學生多樣化的音樂成就和音樂素養。它打開了家庭、學校、社會三者的共通渠道,將這個共通點強化并發展,幫助學生提高音樂成就和音樂信心,最終培養學生成為一個具有責任心和同理心、尊重他人且懂得分享愉悅的健康人。

圖1

(三)積極的音樂教學交往

教師作為文化回應性教學的主要實施者或引導者,在學生的家庭、學校與社會音樂教育中起著不可忽視的作用。可以說,健康積極的教學交往和師生關系是實行音樂文化回應性教學的基礎。那么,如何才能建立這樣的基礎呢?

首先,了解你的學生。一個有責任心、有關懷態度、有同理心的教師必然對自己所教的學生十分了解,有文化回應意識的教師則更甚。前文所提的伊格里的研究和那十位音樂教育工作者,都對自己的學生非常了解,無論從音樂風格偏好還是家庭音樂實踐,他們很用心地聆聽、詢問、訪談學生并參與他們的音樂生活,努力與學生建立健康友愛的師生關系。另外,回應性的思維還促使一些教師開始進行自我反思,即要警惕一些主觀預判,以免自身的文化背景或潛在意識帶來所謂的“標準”對學生的了解造成消極影響,甚至影響教學安排或教學設計。關于如何操作,美國教師巴克給出了一套比較中肯的辦法——“每年,我在新學年開始時都會與學生共同完成一份音樂簡介,并根據學生的年級水平來調整獲取信息的方式。例如,對年齡較小的班級群體,我會設計一些基于整個班級的音樂相關問題,根據小組和個別學生的回答進行記錄(可以理解成小組問卷或問答的形式);對年齡大一些的學生,我讓他們每個人完成一份問卷,然后我進行整理和記錄。”?巴克通過這些非正式調查中的信息快速地了解學生,并為教學中的重點內容選擇做準備,同時也讓他思考如何讓學生在學年的音樂課堂體驗中獲得文化連結與文化回應。

其次,學會向學生學習。每個學生的音樂生活都是不一樣的,他們參與的課外音樂實踐、音樂學習也是不同的。把教師和學生放在一個平等的位置上思考,任意一個教師擅長的音樂風格和任意一個學生喜歡的音樂風格都很可能不同,那么學生可以向教師學習,教師也可以向學生學習,這就是我們常說的“教學相長”。相對于基礎教育中傳統的以教學課堂為主要場所的模式,文化回應性教學還重視教師參與學生的校外音樂活動。教師不僅在課堂中對學生的知識與文化進行回應,也要在校外的音樂實踐中了解、學習學生的音樂才能和音樂觀——“了解你的學生是如何在校外接觸音樂的。努力參加與學校無關的音樂表演,當你有機會看到你的學生表演其他類型的音樂時,你可以認識到很多關于他們音樂才能的不同方面。你也可以利用他們在校外對音樂的理解和表演,為音樂課搭建音樂學習的橋梁。”?

最后,共同參與教學。在我國高校的一些音樂課堂中,教師會將教學的權利交給學生,比如在涉及學生非常了解或十分感興趣的音樂風格、音樂流派、音樂主題內容時,會由學生作為主講人進行講解,其他學生則學習討論。音樂文化回應性教學提倡在基礎教育中開展這樣的教學模式,提倡“賦權”?,即將更多的課堂自主權利給予學生。文化回應性質的賦權并不是權威性的上級權力下放,而是將教師、學生兩方置于平等的地位,將教學決策交給學生。所以我們可以看到,文化回應性的音樂教育必須要有堅實親密的師生關系,教師與學生需要互相了解、互相信任,這樣對雙方來說,任何打破傳統框架的音樂教學模式都能夠盡可能地被合理運用,具體可以表現為師生共同制訂音樂課制度規則、共同商討學期音樂課堂計劃、探討素材與作品的選擇、學生參與課堂教學的環節,等等。

三、對音樂文化回應性教學的幾點評價

我們可以看到,音樂文化回應性教學在國外已經有了一定的實踐案例,它尊重學生的差異性與個性,為學生的音樂文化背景在學校與社會中找到連接點。那么,這樣的理念與方法在國內運用是否可行呢?

從理念層面看來,一方面,音樂文化回應性教學提倡尊重學生的差異性,根據學生不同的文化環境、地域背景或者風格偏好來設計教學,開設不同的音樂課程類型,發展多元的校園音樂文化。我國的《普通高中音樂課程標準(2017 年版2020 年修訂)》?中提到“豐富課程選擇,滿足發展需求”,我們倡導“滿足學生對音樂藝術不同形式的興趣愛好和個性化發展需求,最大限度調動學生音樂學習的積極性和主動性,拓展學生音樂課程的選擇空間,增強學校課程設置的靈活性,形成課堂教學、課外活動、校園文化協同育人的美育格局”。文化回應能在學生音樂經驗的基礎上建立課內課外音樂學習的聯系,站在學生的角度上回應學生的音樂與文化需求,進而推進多方位協同育人的理念。另一方面,音樂文化回應性教學推動民族、地域音樂文化的傳承與創新。有的人可能會疑惑,由于很多美國學生來自不同的種族、地域和國家,且同種族來自不同國家地域的學生就可以分出很多種,那么文化回應的模式當然十分適應他們的教育國情,每個學生背后代表一種音樂文化的可能性十分高,民族音樂文化的傳承也很好實現。但放到中國,城市中的學生群體大部分是漢族人群,且基本都是同一個地區或省市的,他們背后大的文化環境比較相似,如何通過文化回應的模式來喚醒民族音樂文化的傳承發展呢?在我們現今的音樂教育情形中,學生的音樂文化環境確實更多地受到家庭音樂活動或社會音樂傳媒的影響,對于民族音樂文化的了解可能大部分仍來源于學校課堂,與日常生活還是存在一定割裂的。殊不知正因如此,音樂文化回應性教學的優勢恰恰能體現出來。民族、地域音樂文化的傳承不只是了解,如上文提到過的一樣,學生是“參與者”“創造者”,即使學生不是某少數民族或某邊疆地區的成員,也一樣能夠參與到民族音樂文化活動中來,并且還能自己去創新,關鍵在于如何建立這個聯系。筆者曾聽過一個案例,一名初二的音樂教師在教唱維吾爾族民歌《阿瓦爾古麗》時,學生總是掌握不了拍子的韻律,于是她將這個曲子放到了下節課教學。第二節課,她將時下一首十分流行的拍子的電影主題曲放給學生聽,學生很熟悉這支歌,教師便將這首主題曲與課上教的《阿瓦爾古麗》聯系起來,學生很快就找到了韻律;之后,教師引導學生發現這首流行歌曲中令自己印象深刻的歌詞節奏,學生把一些節奏提煉出來,最終在《阿瓦爾古麗》原曲的基礎上加入二聲部音高節奏型,獲得了特別豐富的體驗,也感受到了維吾爾族音樂文化的魅力。這個例子體現出文化回應性教學幫助學生獲得多元音樂文化體驗、創新民族音樂的效用,也體現了該理念與我國學校音樂教育教學融合的可能性。

從實際層面看來,音樂文化回應性教學有一個連結機制,即之前提到的“家——校——社聯動”機制,該機制不止動員學生,還動員家庭與社會力量參與音樂教育事業的建設。從學生與家庭的角度看,學校與社會音樂教育資源的幫助讓他們在音樂學習上有更充足的支持,同時也對更多元的音樂文化產生興趣,認識自己在多種環境下的音樂身份;從學校的角度看,通過該機制能給予學生更多的回應,幫助學生更好地體驗音樂,并與同學建立更緊密的伙伴關系,同時與社會音樂教育緊密接軌,開拓校園音樂文化新局面;從社會建設的角度看,聯動機制有助于全民音樂教育的普及,提高百姓生活幸福感,同時培養民族音樂文化自豪感,推動中華優秀音樂文化的傳承。教育部印發的《學校體育美育兼職教師管理辦法》中鼓勵“各地通過統籌整合學校和社會美育資源的形式,聘請宣傳文化系統與社會文化團體的藝術工作者、民間藝術家等擔任學校美育兼職教師”?,這就是校社聯動的理念。合肥市元一名城小學積極開展“家校共育”?的實踐也能讓我們看到一些回應性舉措的效用,他們主要通過三個方面來實行家校聯動——一是“家長微課堂”,學校每學期組織家長填寫專業特長報名表,設立“家長開放周”,讓家長登臺當授課者;二是“互動實踐課”,家長協助學校班級組織集體活動,并多角度開發社會資源;三是學校定期舉辦家長培訓班,進行相關科目知識、教育法規等宣講。這樣的實例與前文提到的國外文化回應性教學聯動機制的實踐十分相似,因此我們能夠看到國內已經開始有三方聯動意識,且已經有教育者們在探索實踐。可見,音樂文化回應性教學在本土推廣也許并不是空想。

說到推廣,我們仍然可以從學校、家庭、社會三個方面談一談。首先從學校的角度看:學校可以為教師舉辦音樂文化回應相關的教學培訓,定期組織教師之間的教學研討會,加強文化回應的教學意識。校方管理層要為學校拓寬音樂交流的渠道,多向學生的家庭、學校所在社區、社會團體獲取可用的音樂資源,幫助學生音樂學習并加強校園文化建設。其次站在家庭角度:第一,家長要樹立音樂教育全面育人的意識,定期參加孩子所在學校的音樂活動與教育講座,了解新的教育理念與方法;第二,家長在日常生活中也可以多帶孩子去音樂廳、歌劇廳、文化活動館、美術館等場所欣賞藝術作品,形成家里的藝術氛圍;第三,家長要多關心孩子,認真感受孩子在家向父母反饋的情緒和信息,尊重孩子的權利與選擇,并對孩子的一切主動回應。最后站在社會的角度看:一方面音樂文化回應性教學理論的推廣需要有關部門的幫助,新理念需要政策的頒布和扶持,許多音樂活動也需要場地與設施;另一方面也需要依靠社會傳媒與社區街道的傳播推廣來倡導全民參與音樂社會活動,以地域為單位、有組織地定期開展不同的藝術活動,為宣揚文化回應性理念提供扎實的環境基礎。

習近平總書記曾在文藝工作座談會上提道:“中華優秀傳統文化是中華民族的精神命脈,是涵養社會主義核心價值觀的重要源泉,也是我們在世界文化激蕩中站穩腳跟的堅實根基。”當前我國大力開展美育,倡導中華民族文化傳承,音樂文化回應性教學也許正能通過每一位學生的家庭、社會文化背景,開辟連結渠道,幫助他們獲得愉悅體驗、提高音樂素養、了解音樂文化、傳承民族精神。通過聯動的機制,文化回應性教學能幫助學生樹立個體、社群的音樂文化自信,培養學生傳承中華音樂文化的意識,鼓勵學生自主進行民族音樂文化創新與實踐,最終使學生成為一個健康的“社會音樂文化人”。希望在未來,越來越多的音樂教育者能具備“回應”的意識,在教學實踐中不斷探索出切實有效的新方法,讓越來越多的學生享受到音樂文化回應性教學帶來的益處。

注 釋

① Cazden B. Courtney and Leggett L. Ellen,“Culturally Responsive Education: A Response to LAU Remedies II.”(A document prepared for the National Conference on Research,Harvard University,1976).

② 文化維持性教學法,是指建立在吉內瓦·蓋伊提出的“文化回應性教學”和沙羅基·霍利(Sharroky Hollie)提出的“文化與語言的回應性教學”(culturally and linguistically responsive teaching)研究基礎上的一種利用本土文化和語言提升本土學習者成就的教學法,該教學法不僅需要確認和了解學生的文化背景,而且需要通過學校教育與社會教育來保持學生的文化背景。

③ 轉引自Karen Howard, “Developing Children Multicultural Sensitivity Using Music of the African Diaspora: An Elementary School Music Culture Project”(PhD diss., University of Washington, 2014).

④ 同注③,第12 頁。

⑤ 同注③,第14 頁。

⑥ 同注③,第13 頁。

⑦ 同注③,第14 頁。

⑧ 涂小蓉《鮑曼的多元文化音樂教育觀——基于〈變化世界中的音樂教育〉的研究》,西南大學2019 年碩士學位論文,第7 頁。

⑨ 對話型共情,指的是通過與他人的對話及合作,關注他人的需求和感知,從而引起共鳴與同理心(Sennett, 2012);引自Patricia Shehan Campbell and Chee-Hoo Lum,World Music Pedagogy Volume VI: SCHOOL-COMMUNITY INTERSECTIONS(New York: Routledge, 2019), p.10.

⑩ 同注⑧,第11 頁。

? Geneva Gay,Culturally Responsive Teaching: Theory,Practice,& Research(New York: Teachers College Press, 2000).

? 同注?,第67 頁。

? 同注?,第68 頁。

? 同注?,第68 頁。

? 同注?,第69 頁。

? 同注?,第70 頁。

? 同注?,第74——75 頁。

? Vicki R. Lind and Constance L. McKoy,Culturally Responsive Teaching in Music Education: From Understanding to Application(New York: Routledge, 2016).

? Kaitlynn A. Cassio Igari,“Culturally Responsive Teaching:Music Educators’ Beliefs”(MA diss.,University of Washington,2021).

? 同注?,第50 頁。

? 同注?,第62 頁。

? 同注?,第98 頁。

? 同注?,第116——117 頁。

? 同注?,第125 頁。

? 同注?,第122 頁。

? 同注?,第84 頁。

? 同注?,第88 頁。

? 賦權,一種參與的過程,是將決策的責任和資源控制權授予或轉移到那些即將受益的人的手中,被賦權者有更強的主觀能動性。

? 中華人民共和國教育部制定《普通高中音樂課程標準(2017 年版2020 年修訂)》,人民教育出版社2020 年版,第3 頁。

? 詳見http://www.gov.cn/xinwen/2017-11/08/content_5237842.htm。

? 詳見http://jyj.hefei.gov.cn/index.html。