住房差異與居民社會公平感

摘 要:依據(jù)2017年中國綜合社會調(diào)查數(shù)據(jù),運(yùn)用有序概率模型,考量住房差異對居民社會公平感的影響及作用機(jī)理。結(jié)果顯示:較少住房面積和無住房產(chǎn)權(quán)負(fù)向影響居民社會公平感;較多住房面積和擁有住房產(chǎn)權(quán)正向影響居民社會公平感;一套住房產(chǎn)權(quán)比多套住房產(chǎn)權(quán)更能促進(jìn)居民社會公平感的提升。社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期在較少住房面積和無住房產(chǎn)權(quán)群體中表現(xiàn)出正向調(diào)節(jié)作用;在較多住房面積和擁有住房產(chǎn)權(quán)群體中表現(xiàn)出中介作用。住房差異在社會階層上向流動時正向影響居民社會公平感。鑒于此,應(yīng)保障住房權(quán)利,強(qiáng)化社會階層預(yù)期,提高居民社會公平感。

關(guān)鍵詞: 住房差異;社會公平感;社會階層

中圖分類號:F299.23 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A文章編號:1003-7217(2023)02-0129-08

一、引 言

住房作為人民生活最重要的物質(zhì)條件之一,住房產(chǎn)權(quán)[1]、住房數(shù)量及面積[2]所產(chǎn)生的社會效益尤其是住房對居住者心理狀態(tài)的影響日漸顯著。現(xiàn)有研究多從住房差異[3]、住房分層[4]、住房不平等[5]等方面分析住房問題。住房差異是指個體在住房面積、住房產(chǎn)權(quán)等多方面存在差異。住房差異是住房市場發(fā)展過程中形成的必然現(xiàn)象。住房差異會逐漸演化為住房分層和住房不平等。居民因住房差異產(chǎn)生的社會公平感是居民基于社會公平正義原則對住房資源分配狀況的合理性及公平性的直觀感受及主觀評價。住房公平是逐步實現(xiàn)共同富裕路徑中的重要內(nèi)容,住房市場影響社會公平感的研究主要有住房壓力[6]、住房分層負(fù)向影響社會公平感[7],住房差異與居民社會公平感兩者關(guān)系的研究較少。且隨著住房市場化程度不斷提高、住房分化程度不斷加劇,由住房差異形成的集聚與分層是導(dǎo)致社會階層分化的重要機(jī)制[8-9]。基于中國綜合社會調(diào)查數(shù)據(jù),討論住房差異對居民社會公平感的影響,分析社會階層在住房差異對居民社會公平感的影響中發(fā)揮的作用,對于從住房層面合理引導(dǎo)住房財富效應(yīng)以更好地保障住房權(quán)利、提高住房品質(zhì)以及切實提高居民社會公平感具有重要的理論與現(xiàn)實意義。

二、理論闡釋與研究假設(shè)

(一)住房差異與居民社會公平感

歷次住房制度改革均會涉及利益調(diào)整,在中國城市社會變遷的過程逐漸形成了以住房不平等為代表的社會不平等問題。福利分房制度加劇了住房分配方面的不平等;住房市場化改革由市場機(jī)制配置住房資源,加上個體因其擁有的市場資源、權(quán)利能力的不同對住房資源的獲取情況存在差異,加劇了住房產(chǎn)權(quán)、面積等方面的差異[10]。如精英群體利用自身的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢獲取更優(yōu)質(zhì)的住房資源,弱勢群體財力相對匱乏難以滿足住房需求。可見,住房差異引致的社會不公平現(xiàn)象是在國家、市場、個人的三重機(jī)制下共同作用形成的。在高房價、住房升值背景下,住房金融化、產(chǎn)權(quán)化表現(xiàn)為住房面積和住房產(chǎn)權(quán)衍生出的資產(chǎn)性收益以及再投資收益加劇了住房資產(chǎn)的分化[11],住房財富差距持續(xù)擴(kuò)大,住房差異現(xiàn)象愈發(fā)明顯[12]。加上“群體參照”以及“相對剝奪感”的雙重作用,住房制度改革過程中衍生出的住房差異會顯著影響居民對社會公平的感知和判斷。

本文著重從住房面積、住房產(chǎn)權(quán)兩個方面分析住房差異對居民社會公平感的影響。從住房面積方面來說,工薪階層、低收入者尤其是農(nóng)民工群體只能通過減少住房面積、降低居住效能來減輕生活壓力,其社會公平感相對較低;在住房面積方面占據(jù)優(yōu)勢的群體擁有更好的居住條件,其對生活、工作等各方面持更加樂觀的態(tài)度,對社會公平的感知更高。從住房產(chǎn)權(quán)方面來說,擁有住房產(chǎn)權(quán)會因房價上漲而實現(xiàn)住房財富的增值和積累,形成正向乘數(shù)效應(yīng),而無房者只能在房產(chǎn)升值的情況下產(chǎn)生負(fù)向乘數(shù)效應(yīng)。中國人自古將住房作為安身立命之所,住房不僅僅具有經(jīng)濟(jì)上的意義,更具備“定心丸”的心理保障作用,擁有住房產(chǎn)權(quán)所帶來的滿足感和安全感有助于社會公平感的提高。基于此,本文提出假設(shè)1和假設(shè)2。

假設(shè)1 較少住房面積會負(fù)向影響居民社會公平感,較多住房面積則會正向影響居民社會公平感。

假設(shè)2 沒有住房產(chǎn)權(quán)會負(fù)向影響居民社會公平感,擁有住房產(chǎn)權(quán)則會正向影響居民社會公平感。

(二)住房差異、社會階層與居民社會公平感

住房制度改革不僅衍生出住房差異,還形成了以住房為基礎(chǔ)的社會分層秩序。居民在住房消費(fèi)[13]的過程中構(gòu)建社會階層認(rèn)同,社會階層認(rèn)同越高的人越傾向于肯定社會的公平性[12]。住房作為居民財富的重要組成部分,居民通過住房增值實現(xiàn)財富積累成為個體改變社會地位的重要路徑,住房差異所形成的財富分層會導(dǎo)致社會分層[14]。由住房所代表的象征性地位會對個體主觀社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期產(chǎn)生顯著影響[15],社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期又會影響居民對社會公平的認(rèn)同感[16]。根據(jù)上述分析可推導(dǎo)認(rèn)為住房差異會通過社會階層認(rèn)同、社會階層預(yù)期影響居民社會公平感,考慮到住房差異對居民社會公平感的影響存在異質(zhì)性,故本文假設(shè)社會階層認(rèn)同、社會階層預(yù)期在住房差異與居民社會公平感的影響機(jī)制中亦存在異質(zhì)性,具體表現(xiàn)如下:

對于較少住房面積和無住房產(chǎn)權(quán)群體來說,住房空間和住房產(chǎn)權(quán)的缺失致使其客觀社會地位相對較低,對社會公平感產(chǎn)生負(fù)向影響。但若該群體表現(xiàn)出較高的社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期,則會激勵其努力向上流動,進(jìn)而遮掩其當(dāng)前因住房困難產(chǎn)生的社會不公平感。尤其是對于“新青年”群體而言,高房價導(dǎo)致住房成本過高、獲取住房產(chǎn)權(quán)困難,生存空間日漸狹窄,失去拼搏動力的同時形成失望、無助等心理狀態(tài),繼而“被擠出”大城市,會使其社會不公平感增加;若該群體對生活充滿希望,留在大城市,會為該群體帶來更高的社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期,“主動留下”會使其社會不公平感降低。此時,社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期會表現(xiàn)出削弱住房差異對居民社會公平感的負(fù)向影響。

對于較多住房面積和擁有住房產(chǎn)權(quán)群體來說,充裕的住房空間和住房產(chǎn)權(quán)的獲得促使其客觀社會地位相對較高,對社會公平感產(chǎn)生正向影響。住房條件的相對優(yōu)越性和住房財富的持續(xù)積累均會促使該群體表現(xiàn)出更高的社會階層認(rèn)同,且隨著房價的持續(xù)上漲和居民收入的不斷增加,住房資源的正向財富效應(yīng)會不斷擴(kuò)大,進(jìn)而提高居民的社會階層預(yù)期。當(dāng)居民從心理上意識到自己處于較高社會階層和具備較高的社會階層預(yù)期時,高社會階層所蘊(yùn)含的高收入、好環(huán)境以及優(yōu)質(zhì)資源等更有利于居民社會公平感的提高。此時,住房差異會通過社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期影響居民社會公平感。因此,本文提出假設(shè)3和假設(shè)4。

假設(shè)3 對于較少住房面積和無住房產(chǎn)權(quán)的群體而言,社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期在住房差異與居民社會公平感之間表現(xiàn)出正向調(diào)節(jié)效應(yīng)。

假設(shè)4 對于較多住房面積和擁有住房產(chǎn)權(quán)的群體而言,社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期在住房差異與居民社會公平感之間表現(xiàn)出中介效應(yīng)。

社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期之間會形成社會階層流動預(yù)期,社會階層流動是考察居民對于社會公平態(tài)度的重要解釋變量[17]。社會階層流動分為上向流動、下向流動和未流動,上向階層流動的個體基于自身資源稟賦優(yōu)勢通過階層躍升帶來社會資源增加、生活水平提升,并傾向于將成功歸因于個人的努力和能力,進(jìn)而表現(xiàn)出更高的社會公平感;下向階層流動的個體不僅會面臨物質(zhì)利益的損失,還要承擔(dān)社會經(jīng)濟(jì)地位下降帶來的落差感,并將其歸咎于社會不公平,進(jìn)而表現(xiàn)出較低的社會公平感。住房差異對居民社會公平感的影響在社會階層流動中存在異質(zhì)性。就住房面積而言,個體不一定擁有住房產(chǎn)權(quán),也可能是通過租房改善住房條件,下向社會流動意味著個體需要減少住房面積來緩解社會階層回落的壓力,上向社會流動意味著個體可以通過經(jīng)濟(jì)條件和住房條件的改善表現(xiàn)出更高的社會公平感。就住房產(chǎn)權(quán)而言,擁有住房產(chǎn)權(quán)的個體會通過住房的財富效應(yīng)提高自身社會階層預(yù)期,并形成上向階層流動預(yù)期,進(jìn)而表現(xiàn)出更高的社會公平感。據(jù)此,本文提出假設(shè)5。

假設(shè)5 住房差異在社會階層上向流動時正向影響居民社會公平感。

三、研究設(shè)計

(一)數(shù)據(jù)來源

本文數(shù)據(jù)來源于2017年中國綜合社會調(diào)查(Chinese General Social Survey,CGSS)數(shù)據(jù)①,樣本覆蓋全國除海南、西藏、新疆及港澳臺地區(qū)以外的28個省(市、自治區(qū)),問卷調(diào)查內(nèi)容涉及住房問題、階層認(rèn)同、政治參與、社會生活等多個方面,數(shù)據(jù)樣本總?cè)萘繛?2582個。根據(jù)本文的研究對象,在剔除缺失值和異常值后,有效樣本量為9069個。本文的工具變量數(shù)據(jù)采用宏觀數(shù)據(jù),來源于國家統(tǒng)計局、《中國統(tǒng)計年鑒》、《中國國土資源年鑒》、《中國財政年鑒》等,并根據(jù)樣本所在省級行政區(qū)進(jìn)行匹配。

(二)變量選取與描述性統(tǒng)計

1.被解釋變量。本文的被解釋變量為居民社會公平感。根據(jù)問題“A35總的來說,您認(rèn)為當(dāng)今的社會公不公平?”,并對答案重新賦值,1表示“完全不公平”;2表示“比較不公平”;3表示“說不上公平但不能說不公平”;4表示“比較公平”;5表示“完全公平”。序數(shù)越大,居民社會公平感越高。

2.核心解釋變量。本文的核心解釋變量為住房差異。本文對住房差異的度量分為兩個方面。第一,住房面積差異。根據(jù)問題“A11您現(xiàn)在住的這座住房的套內(nèi)建筑面積是”得出受訪者實際住房面積。借鑒李路路和馬睿澤(2020)[7]的相關(guān)研究,并根據(jù)我國稅法的相關(guān)規(guī)定,將住房面積低于90平方米、90~144平方米、大于144平方米分別界定為較低、中等和較高住房面積。第二,住房產(chǎn)權(quán)差異。根據(jù)問題“A12您現(xiàn)在這座房子的產(chǎn)權(quán)(部分或全部產(chǎn)權(quán))屬于誰(多選)?”“A12a目前您是否擁有(包括與他人共同擁有)房產(chǎn)(擁有產(chǎn)權(quán))?”“A12b目前您總共擁有幾處房產(chǎn)(包括與他人共同擁有)”三個問題得到受訪者住房產(chǎn)權(quán)及房產(chǎn)數(shù)量情況,綜合考量將住房產(chǎn)權(quán)差異劃分為無住房產(chǎn)權(quán)、一套住房產(chǎn)權(quán)以及多套住房產(chǎn)權(quán)。

3.控制變量。本文選取與受訪者個人及家庭相關(guān)變量作為控制變量。與受訪者個人相關(guān)的控制變量包括:性別、民族、年齡、戶籍、工作情況、受教育程度、收入情況、健康狀況,同時,生成年齡的平方項檢驗?zāi)挲g與居民社會公平感之間是否存在“U”型關(guān)系。與受訪者家庭相關(guān)的控制變量包括:家庭成員數(shù)量、家庭汽車擁有情況、家庭投資情況。此外,在控制變量中加入地區(qū)因素這一宏觀變量,研究地區(qū)因素對居民社會公平感的影響,將地區(qū)分為東部、中部、西部、東北部四個地區(qū)②,并分別設(shè)置為虛擬變量。

從表1的描述性統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),全樣本中認(rèn)為社會完全不公平的受訪者占7.29%、認(rèn)為社會比較不公平的受訪者占25.11%、認(rèn)為社會說不上公平但不能說不公平的受訪者占18.78%、認(rèn)為社會比較公平的受訪者占45.29%、認(rèn)為社會完全公平的受訪者占3.53%。總體來看,認(rèn)為社會公平的受訪者占比(48.82%)高于認(rèn)為社會不公平的受訪者占比(32.40%),居民社會公平感的均值為3.126,說明整體居民社會公平感還有待提高。住房面積中較低住房面積占47.04%、中等住房面積占33.32%、較高住房面積占19.64%,住房產(chǎn)權(quán)中無住房產(chǎn)權(quán)占37.03%、一套住房產(chǎn)權(quán)占54.79%、多套住房產(chǎn)權(quán)占8.18%,說明住房面積和住房產(chǎn)權(quán)均存在顯著差異,且住房產(chǎn)權(quán)平均水平(0.712)遠(yuǎn)低于住房面積平均水平(1.989)。

(三)模型設(shè)定

由于被解釋變量“居民社會公平感”為1~5有序離散型變量,本文選取有序概率模型(Oprobit模型)分析住房差異與居民社會公平感之間的相關(guān)關(guān)系。計量模型如下:

SEi=α+βXi+γZi+δAreai+εi(1)

其中,SEi代表居民社會公平感;Xi為住房差異,包括住房面積差異和住房產(chǎn)權(quán)差異;Zi代表控制變量;Areai為地區(qū)虛擬變量;α、β、γ、δ為待估參數(shù);εi代表隨機(jī)擾動項。

四、實證分析

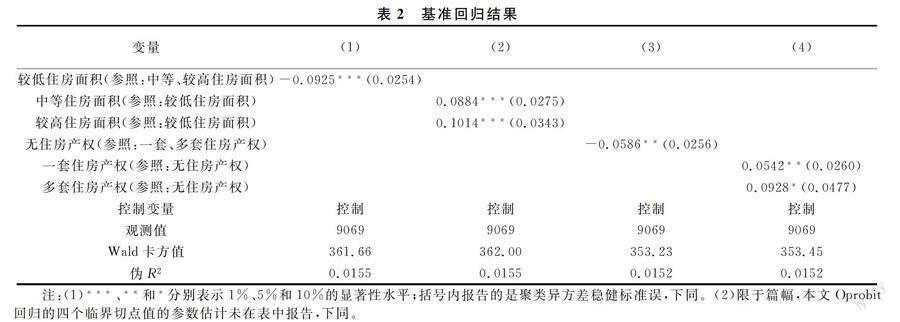

(一)基準(zhǔn)回歸結(jié)果

基于Oprobit模型的回歸結(jié)果如表2所示,較低住房面積負(fù)向影響居民社會公平感,中等及較高住房面積正向影響居民社會公平感。說明擁有較少住房面積群體的居民社會公平感較低,且隨著住房面積的增加對居民社會公平感的正向促進(jìn)作用越明顯,驗證了假設(shè)1。無住房產(chǎn)權(quán)會顯著抑制居民社會公平感的提高,擁有一套或多套住房產(chǎn)權(quán)會顯著促進(jìn)居民社會公平感的提升,且一套住房產(chǎn)權(quán)比多套住房產(chǎn)權(quán)對居民社會公平感的促進(jìn)作用更顯著。說明無住房產(chǎn)權(quán)群體會認(rèn)為社會不公平程度更高,擁有住房產(chǎn)權(quán)有利于居民社會公平感的提高,驗證了假設(shè)2。可能原因在于在住房面積或住房產(chǎn)權(quán)上占據(jù)優(yōu)勢的群體因?qū)崿F(xiàn)了“安居、宜居”而感到社會更加公平,住房困難群體則對社會公平的感知會相應(yīng)降低。

(二)內(nèi)生性討論

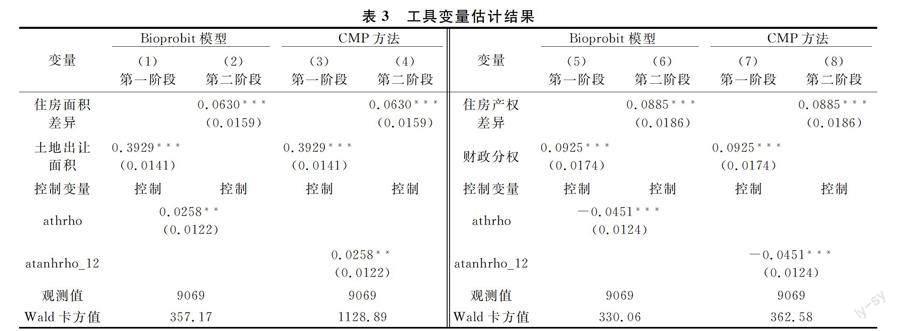

考慮到本文的被解釋變量為居民社會公平感,屬于主觀變量,一些難以衡量的主觀態(tài)度(如受訪者的個人經(jīng)歷)與住房差異具有相關(guān)性并可能會影響到居民社會公平感,從而因遺漏變量引發(fā)內(nèi)生性問題。為了避免因內(nèi)生性導(dǎo)致的回歸偏誤,本文采用工具變量法來解決內(nèi)生性問題。本文采用Bioprobit模型[18]和條件混合過程(CMP)方法[19]進(jìn)行內(nèi)生性討論,第一階段顯示解釋變量與工具變量之間的相關(guān)性,第二階段是把工具變量放進(jìn)模型進(jìn)行回歸。若athrho、atanhrho_12系數(shù)顯著異于0,說明模型存在內(nèi)生性問題,使用工具變量的回歸結(jié)果更為準(zhǔn)確;反之則說明不存在嚴(yán)重的內(nèi)生性問題,參考Oprobit模型的回歸結(jié)果即可。

本文采用土地出讓面積作為住房面積差異的工具變量。原因在于土地出讓面積通過房價進(jìn)而影響居民住房面積,土地出讓面積越少,房價越高,購房者購房壓力增加、租房者租房成本提高,均會降低居民住房面積;同時,土地出讓是由政府嚴(yán)格管控,又與居民社會公平感不存在直接的相關(guān)關(guān)系,滿足工具變量的相關(guān)性及外生性要求。同時,考慮到住房建造周期,房地產(chǎn)開放商一般會在拿地后1~2年內(nèi)才能建成住房,土地出讓對住房面積的影響存在一定的滯后期,故采用相較于2017年的問卷數(shù)據(jù)滯后兩年即2015年的省級土地出讓數(shù)據(jù)作為工具變量。由表3可知,土地出讓面積作為工具變量滿足相關(guān)性條件,住房面積差異對居民社會公平感具有顯著的正向影響。athrho、atanhrho_12系數(shù)均顯著異于0,說明模型存在內(nèi)生性問題,工具變量估計結(jié)果顯示住房面積的增加有助于居民社會公平感的提高。本文還嘗試采用省級2015年土地供應(yīng)面積作為住房面積差異的工具變量,估計結(jié)果與前文一致③。

參考張莉等(2017)[20]的研究,本文選用財政分權(quán)作為住房產(chǎn)權(quán)差異的工具變量。我國實行分稅制改革以來,地方財政收不抵支、嚴(yán)重依賴土地財政影響住房供給,進(jìn)而影響居民對住房的獲取和居民對住房產(chǎn)權(quán)的持有;加之財政分權(quán)由國家財政體制決定,具有一定的外生性,故本文選用財政分權(quán)作為住房產(chǎn)權(quán)差異的工具變量具有一定的合理性。財政分權(quán)使用地方財政一般預(yù)算收入占中央財政收入的比重來衡量,本文采用2008-2017年財政分權(quán)均值作為工具變量。由表3可知,財政分權(quán)滿足相關(guān)性條件,住房產(chǎn)權(quán)差異正向影響居民社會公平感。athrho、atanhrho_12系數(shù)均顯著異于0,說明模型存在內(nèi)生性問題,以工具變量回歸結(jié)果為準(zhǔn),工具變量估計結(jié)果認(rèn)為住房產(chǎn)權(quán)的獲取有助于居民社會公平感的提高。

(三)穩(wěn)健性檢驗

為確保上述實證結(jié)果具有穩(wěn)健性和可靠性,本文采用更換計量模型和替換核心解釋變量兩種方法進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗。其中,更換計量模型是使用Ologit模型進(jìn)行回歸;替換核心解釋變量是采用住房面積(取對數(shù))和房產(chǎn)數(shù)量作為住房差異的替代變量進(jìn)行Oprobit回歸。檢驗結(jié)果與上述回歸結(jié)果一致③,可認(rèn)為上述實證結(jié)果具有穩(wěn)健性。

(四)機(jī)制檢驗

社會分層是衡量社會公平度的重要指標(biāo),本文在理論機(jī)制中闡述了住房差異、社會階層與居民社會公平感的相關(guān)關(guān)系。其中,社會階層認(rèn)同根據(jù)問題“A43a綜合看來,在目前這個社會上,您本人處于社會的哪一層?”得到,社會階層預(yù)期根據(jù)問題“A43c您認(rèn)為您10年后將會在哪個等級上?”得到,1表示底層,10表示頂層,序數(shù)越大說明受訪者對自己的社會階層認(rèn)同及社會階層預(yù)期越高。

對于較少住房面積和無住房產(chǎn)權(quán)群體而言,分別構(gòu)建較低住房面積、無住房產(chǎn)權(quán)與社會階層認(rèn)同、社會階層預(yù)期的交互項。交互項回歸結(jié)果如表4所示,較低住房面積負(fù)向影響居民社會公平感,較低住房面積與社會階層認(rèn)同、社會階層預(yù)期的交互項均正向影響居民社會公平感,說明社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期能正向調(diào)節(jié)較低住房面積對居民社會公平感的負(fù)向影響。無住房產(chǎn)權(quán)負(fù)向影響居民社會公平感,無住房產(chǎn)權(quán)與社會階層認(rèn)同、社會階層預(yù)期的交互項與居民社會公平感為正相關(guān)關(guān)系,說明社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期能正向調(diào)節(jié)無住房產(chǎn)權(quán)對居民社會公平感的負(fù)向影響。總的來說,社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期對較住房面積和無住房產(chǎn)權(quán)的群體來說會抑制住房差異對社會公平感的負(fù)向影響,驗證了假設(shè)3。

對于較多住房面積和擁有住房產(chǎn)權(quán)群體來說,借鑒江艇(2022)[21]改進(jìn)后的中介效應(yīng)模型,第一步,在分析住房差異與居民社會公平感的因果關(guān)系中分別控制社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期變量;第二步,分析住房差異對社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期的因果關(guān)系。中介機(jī)制檢驗結(jié)果如表5所示,社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期與居民社會公平感均呈正相關(guān)關(guān)系;中等和較高住房面積正向影響居民社會公平感、社會階層認(rèn)同以及社會階層預(yù)期;一套、多套住房產(chǎn)權(quán)正向影響居民社會公平感、社會階層認(rèn)同;多套住房產(chǎn)權(quán)與社會階層預(yù)期表現(xiàn)出顯著的正相關(guān)關(guān)系,而一套住房產(chǎn)權(quán)對社會階層預(yù)期的正相關(guān)關(guān)系未通過顯著性檢驗。結(jié)果說明對于中等、較高住房面積以及多套住房產(chǎn)權(quán)而言,社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期在住房差異對居民社會公平感的影響中表現(xiàn)出中介作用;對于一套住房產(chǎn)權(quán)而言,僅社會階層認(rèn)同表現(xiàn)出中介作用,社會階層預(yù)期并未表現(xiàn)出中介作用。該實證結(jié)果部分驗證了假設(shè)4。多套住房產(chǎn)權(quán)通過社會階層預(yù)期影響居民社會公平感,而一套住房產(chǎn)權(quán)未能通過社會階層預(yù)期影響居民社會公平感,可能原因在于擁有一套住房產(chǎn)權(quán)的個體僅能滿足對住房的剛性需求,尚未有能力滿足改善型的住房需求,故只能影響當(dāng)期的社會階層認(rèn)同,對社會階層預(yù)期的影響尚未顯著;且多套住房產(chǎn)權(quán)比一套住房產(chǎn)權(quán)更能產(chǎn)生正向財富效應(yīng),進(jìn)而正向影響其社會階層預(yù)期,也從側(cè)面印證了財富效應(yīng)在多套住房產(chǎn)權(quán)中表現(xiàn)更加明顯。

(五)進(jìn)一步分析

在進(jìn)行機(jī)制檢驗后,本文進(jìn)一步從社會階層流動視角入手研究住房差異與居民社會公平感的相關(guān)關(guān)系。將社會階層認(rèn)同等級與社會階層預(yù)期等級進(jìn)行比較來定義社會階層流動,并將其劃分為上向流動、未流動以及下向流動三種情形。居民通過住房的財富效應(yīng)實現(xiàn)階層流動,財富效應(yīng)多存在于較多住房面積和擁有住房產(chǎn)權(quán)的群體中,故本文著重探討較多住房面積和擁有住房產(chǎn)權(quán)在不同社會階層流動狀況下對居民社會公平感的影響。

根據(jù)表6可知,較多住房面積在未流動和上向流動中正向影響居民社會公平感,原因在于擁有較多住房面積的群體處于未流動和上向流動預(yù)期中基于住房條件的改善正向影響居民社會公平感。擁有住房產(chǎn)權(quán)在上向流動中正向影響居民社會公平感,原因在于擁有住房產(chǎn)權(quán)的群體通過住房財富的積累實現(xiàn)上向階層流動時會表現(xiàn)出對社會公平感的促進(jìn)作用。總的來說,較多住房面積和擁有住房產(chǎn)權(quán)在上向流動中正向影響居民社會公平感,且較多住房面積在未流動中也會正向影響居民社會公平感,在驗證假設(shè)5的同時也做了補(bǔ)充。

五、研究結(jié)論與啟示

住房與社會公平均為關(guān)乎國計民生的重大問題,基于2017年中國綜合社會調(diào)查數(shù)據(jù),運(yùn)用Oprobit模型,實證檢驗住房差異對居民社會公平感的影響效應(yīng)。研究結(jié)果表明,較少住房面積和無住房產(chǎn)權(quán)顯著抑制居民社會公平感的提高,較多住房面積和擁有住房產(chǎn)權(quán)則會顯著正向影響居民社會公平感,并且這一結(jié)論在經(jīng)過一系列內(nèi)生性討論和穩(wěn)健性檢驗后依然穩(wěn)健。值得注意的是,一套住房產(chǎn)權(quán)比多套住房產(chǎn)權(quán)對居民社會公平感的正向促進(jìn)作用更顯著。社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期在較少住房面積和無住房產(chǎn)權(quán)群體中表現(xiàn)出正向調(diào)節(jié)作用,在較多住房面積及多套住房產(chǎn)權(quán)群體中表現(xiàn)為中介作用;對于一套住房產(chǎn)權(quán)來說,住房產(chǎn)權(quán)差異僅通過社會階層認(rèn)同影響居民社會公平感。較多住房面積在未流動和上向流動中顯著促進(jìn)居民社會公平感的提升,擁有住房產(chǎn)權(quán)在上向流動過程中正向影響居民社會公平感。

建議:第一,在深化住房制度改革的過程中,重視住房差異引致的社會不公平問題,減少個體因住房差異形成的相對剝奪感而產(chǎn)生的負(fù)面情緒,保障居民獲得平等的住房權(quán)利,從住房層面保障社會公平正義。第二,從較低住房面積和無住房產(chǎn)權(quán)群體入手,增加對低收入群體的保障性住房供給,同時增強(qiáng)中低收入階層的購買力,尤其是有需求但購買力不足的群體,使住房需求轉(zhuǎn)化為實際購買行為。此外,提高該群體的社會信心和社會預(yù)期,通過提高該群體的社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期來削弱因住房差異而產(chǎn)生的對居民社會公平感的負(fù)向影響。第三,對于較多住房面積和擁有住房產(chǎn)權(quán)的群體而言,有效發(fā)揮住房財富效應(yīng)對社會階層認(rèn)同和社會階層預(yù)期的積極影響,鼓勵該群體積極進(jìn)行社會階層的向上流動,打破現(xiàn)有社會階層的既得利益束縛,從住房層面通過合理引導(dǎo)財富效應(yīng)實現(xiàn)暢通社會階層向上流動渠道。第四,充分利用一套住房產(chǎn)權(quán)比多套住房產(chǎn)權(quán)更能促進(jìn)居民社會公平感提升的積極意義,當(dāng)前社會保障的目標(biāo)多為解決無房者的生存性需求,幫助其實現(xiàn)“有房住”;未來住房市場的發(fā)展目標(biāo)應(yīng)在“有房住”的基礎(chǔ)上幫助居民實現(xiàn)“有房產(chǎn)”,在調(diào)控房價的基礎(chǔ)上合理發(fā)展住房金融市場,提升居民住房支付能力。

注釋:

① 相較于其他年份的調(diào)查數(shù)據(jù),CGSS2017中包含的社會網(wǎng)絡(luò)模塊對于“社會階層”的研究以及對“居民社會公平感”相關(guān)問題的研究更具代表性和綜合性,更適用于本文的研究。

② 受限于數(shù)據(jù)庫樣本范圍覆蓋的28個省級行政區(qū),其中,東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東9個省級行政區(qū);中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省級行政區(qū);西部地區(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏10個省級行政區(qū);東北部地區(qū)包括遼寧、吉林、黑龍江3個省級行政區(qū)。

③ 因篇幅所限,未列出本部分回歸結(jié)果。如有需要,可聯(lián)系作者。

參考文獻(xiàn):

[1] 李濤,史宇鵬,陳斌開.住房與幸福:幸福經(jīng)濟(jì)學(xué)視角下的中國城鎮(zhèn)居民住房問題[J].經(jīng)濟(jì)研究,2011,46(9):69-82+160.

[2] 劉米娜,杜俊榮.住房不平等與中國城市居民的主觀幸福感——立足于多層次線性模型的分析[J].經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯,2013(5):117-121.

[3] 何興強(qiáng),費(fèi)懷玉.戶籍與家庭住房模式選擇[J].經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊),2018,17(02):527-548.

[4] 周建軍,任娟娟,鞠方.住房分層對城鎮(zhèn)居民生育意愿的影響[J].山東大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版),2022(6):108-120.

[5] 易成棟,任建宇,高璇.房價、住房不平等與居民幸福感——基于中國綜合社會調(diào)查2005、2015年數(shù)據(jù)的實證研究[J].中央財經(jīng)大學(xué)學(xué)報,2020(06):105-117.

[6] 馬永強(qiáng),麻寶斌.住房壓力和社會公平感對政府信任的影響研究[J].哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2019,21(01):34-41.

[7] 李路路,馬睿澤.住房分層與中國城市居民的公平感——基于CGSS2003、CGSS2013數(shù)據(jù)的分析[J].中央民族大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版),2020,47(06):56-65.

[8] Bian Y, Logan J R. Market transition and the persistence of power: the changing stratification system in urban China[J]. American Sociological Review,1996,61(5):739-758.

[9] 劉精明,李路路.階層化:居住空間、生活方式、社會交往與階層認(rèn)同——我國城鎮(zhèn)社會階層化問題的實證研究[J].社會學(xué)研究,2005(03):52-81+243.

[10]吳開澤.住房市場化與住房不平等——基于CHIP和CFPS數(shù)據(jù)的研究[J].社會學(xué)研究,2019,34(06):89-114+244.

[11]刁鵬飛.城鄉(xiāng)居民的公平意識與階層認(rèn)同——基于中國社會狀況綜合調(diào)查數(shù)據(jù)的初步報告[J].江蘇社會科學(xué),2012(04):107-113.

[12]Jackman M R, Jackman R W. An interpretation of the relation between objective and subjective social status[J]. American Sociological Review,1973,38(5):569-582.

[13]周建軍,龍平.金融資源錯配、房價與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展——基于空間計量模型分析[J].財經(jīng)理論與實踐,2022,43(02):99-105.

[14]Saunders P. Beyond housing classes: the sociological significance of private property rights in means of consumption[J]. International Journal of Urban and Regional Research,1984,8(2):202-227.

[15]魏萬青,高偉.經(jīng)濟(jì)發(fā)展特征、住房不平等與生活機(jī)會[J].社會學(xué)研究,2020,35(4):81-103+243.

[16]蔡禾,盧云,張?zhí)N潔.房價、房產(chǎn)與城市居民的主觀階層地位——基于中國勞動力動態(tài)調(diào)查數(shù)據(jù)的實證研究[J].中山大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2020,60(2):144-156.

[17]Jaime-Castillo A M, Marqués-Perales I. Beliefs about social fluidity and preferences for social policies[J]. Journal of Social Policy,2014,43(3):615-633.

[18]Sajaia Z. Maximum likelihood estimation of a bivariate ordered probit model: implementation and Monte Carlo simulations[J]. The Stata Journal,2008,4(2):1-18.

[19]Roodman D. Fitting fully observed recursive mixed-process models with CMP[J]. The Stata Journal,2011,11(2):159-206.

[20]張莉,何晶,馬潤泓.房價如何影響勞動力流動?[J].經(jīng)濟(jì)研究,2017,52(08):155-170.

[21]江艇.因果推斷經(jīng)驗研究中的中介效應(yīng)與調(diào)節(jié)效應(yīng)[J].中國工業(yè)經(jīng)濟(jì),2022(05):100-120.

(責(zé)任編輯:鐘 瑤)

Housing Differences and Residents Perception of Social Justice

--Based on the Perspective of Social Class

XU Shaorui

(Business School, Xiangtan University, Xiangtan, Hunan 411100, China)

Abstract:According to the data of China comprehensive social survey in 2017, this paper uses Oprobit model to consider the influence and mechanism of housing differences on residents sense of social justice. The results show that lower housing area and no housing property rights negatively affect residents sense of social justice, while more housing area and ownership of housing property rights positively affect residents sense of social justice. One set of housing property rights can promote residents sense of social justice more than multiple sets of housing property rights. Social class identity and social class expectation show positive adjustment in groups with less housing area and no housing property rights; It plays an intermediary role in groups with more housing area and housing property rights. Housing differences positively affect residents sense of social justice when they move upward in social class. In view of this, we should protect housing rights, strengthen social class expectations and improve residents sense of social justice.

Key words: housing differences; sense of social justice; social class

收稿日期: 2022-09-28

基金項目:教育部哲學(xué)社會科學(xué)研究重大課題攻關(guān)項目(21JZD024);國家社科基金重點項目(18AJY027);國家自然科學(xué)基金項目(71873117)

作者簡介: 徐邵蕊(1996—),女,河南新鄉(xiāng)人,湘潭大學(xué)商學(xué)院博士研究生,研究方向:城市房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)。