磷石膏堆存過程中重金屬的遷移轉化及其生態效應

劉珊,吳豐輝,瞿廣飛,*,趙晨陽,陳幫金,楊玉益

1. 昆明理工大學環境科學與工程學院,昆明 650500 2. 冶金及化工行業廢氣資源化國家地方聯合工程研究中心,昆明 650500

磷石膏是濕法磷酸工藝所產生的一種固體副產物[1],大概每生產1 t的磷酸產品就會副產4~5 t的磷石膏,其在全球范圍內的年產量約為3億t,并且隨著工業的不斷發展,磷石膏產量以每年10%以上的速率增加,綜合利用率卻不到20%,至今其總累積堆存量已經超過60億t;預計在2025—2040年間,全球磷石膏總量還會翻一番[2]。中國是全球范圍內第一大磷石膏副產國,其在中國的年產量約6 000萬t,在全國各地每年都會有大面積的磷石膏堆積。其任意排放到環境中必然會對環境造成嚴重的危害[3]。中國的磷石膏主要分布在西南、西北地區,就云南地區的磷石膏增長量來說,根據《云南省新型工業化化學工業發展規劃》中所說,云南地區在2020年的磷石膏副產物已高達2 300萬t。

“十一五”期間,我國磷石膏由“以儲為主”向“儲用并舉”轉變[4]。我國于20世紀90年代初就開始對磷石膏進行綜合利用處理,但目前只有15%左右[5-6]的磷石膏能在水泥和建材行業、建設基礎材料、農業、化肥工業等領域中被回收利用[3]。磷石膏的物理、化學性質主要取決于磷酸生產工藝過程中的原料組分與特性和技術生產路線,其主要成分是CaSO4·mH2O(m=1~2),但其還含有部分可溶性磷、可溶性氟、微量重金屬(如As、Ba、Cd和Cr等)以及一些放射性核素(鈾-238、釷-232等)和有機物[7]等,這使得磷石膏被直接利用的難度大大提高[8]。而大面積堆存的磷石膏也會占用大量的土地資源、破壞植被和污染水土環境,磷石膏中各種重金屬元素的存在也限制了其后期的資源化利用途徑,比如含量比較高的Cd、Cu、Zn和Pb等金屬,暴露在自然界中會受水-固界面、雨水淋濾作用、各種氣象因素的影響不斷地富集在水體、大氣和土壤環境中,通過各種生物作用、界面反應去改變重金屬的存在形態,對食物鏈上的一切活生物造成不可避免的危害[9],重金屬污染不會輕易地發生生物降解或是化學降解,一旦在環境中積累到某一限值,勢必會對所在環境以及環境中的生物體造成嚴重的危害。因此,磷石膏的巨大堆存量以及極低的利用率亟待進一步采取合理措施建立和強化磷石膏的資源化利用途徑和技術轉化方法。

1 磷石膏物化特征(Physical and chemical characteristics of phosphogypsum)

磷石膏主要是濕法磷酸工藝所產生的一種副產物,其性質有[10]:①晶相結構相對穩定;②有害物質賦存形態復雜,其中可溶性雜質可經水洗法去除,而難溶性雜質含量一般都比較高,且分布范圍比較廣,處理技術相對而言比較麻煩[11]。一般來說,石膏有5種形態,7種變體,通過改變磷石膏所處環境的溫度、濕度,采取一定的技術手段可以相互轉化,去除二水硫酸鈣中結晶水的含量,將其逐步轉化半水硫酸鈣、硫酸鈣等物質。

1.1 二水硫酸鈣

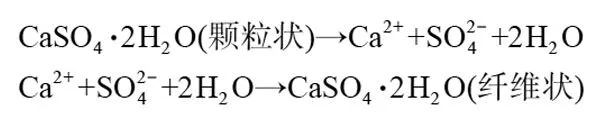

二水硫酸鈣是磷石膏的主要成分,其分子式為CaSO4·2H2O。它是自然界的一種天然礦石,也是硫酸鈣最為普遍的一種存在形式。二水硫酸鈣的結晶過程主要是在固液兩界面發生一系列的物理化學過程,包括晶體的生長以及多組分的傳質傳熱過程等。二水硫酸鈣晶須的生長過程包括:

二水硫酸鈣本身不具有膠凝活性,其本身存在的可溶性磷、氟等雜質還會影響膠凝強度,當選取二水石膏去制備膠凝材料時,必會采用一定的激發劑來提高其強度以達到材料應滿足的要求[12]。

1.2 半水硫酸鈣

半水石膏有2種類型:α-半水石膏和β-半水石膏[13]。值得注意的是,這2種形式的硫酸鈣之間的差異性在很大程度上歸因于微晶的完美性,α-CaSO4·0.5H2O是由良好的單一或塊狀硫酸鈣晶體組成,而β-CaSO4·0.5H2O由細聚集體組成。半水硫酸鈣晶須的生長過程分為以下2步:

CaSO4·2H2O向α-CaSO4·0.5H2O或β-CaSO4·0.5H2O的轉化由包括溫度、壓力等在內的復雜的反應條件決定,有時還包括溶解的電解質或有機物等[14]。二水石膏在加壓水蒸氣或是在加熱某些酸和鹽的水溶液中轉化為α-半水石膏,即α-半水石膏是通過二水硫酸鈣的溶解和重結晶過程所形成的,其具有低水膏比、高強度等優點,而且它在抗折、抗壓強度等性能方面均比β-半水石膏要強幾倍。其所制得的材料受原材料、溫度和時間、轉晶劑的種類、干燥度等因素的影響,最重要的影響因素在于α-半水石膏的轉晶技術。同樣地,這些因素在工業化生產中也直接影響了產品的經濟效益和社會效益。β-半水石膏通常是在大氣壓下110~180 ℃煅燒CaSO4·2H2O來制備的,對α-半水石膏與β-半水石膏進行了比較[15-17],如表1所示。

前幾年糧食市場行情看漲,各地“糧食銀行”發展較穩健,運行成效初顯。然而去年以來,部分糧食品種市場價格下跌,加之缺乏國家標準等因素影響,各地的“糧食銀行”在運行中暴露出多重風險。

目前,制備半水硫酸鈣晶須的主要方法有水熱法[18-19]、常壓鹽溶液法[20-21]和蒸壓法[22-23]等,水熱法又稱為熱液法,按照結晶溶液環境可分為常壓鹽溶液法[24]、常壓酸化法、常壓醇水溶液法[25]和常壓甘油水溶液法[26]4種。將水熱法、常壓鹽溶液法和蒸壓法進行比較,結果如表2所示。

常壓鹽溶液法,是未來制備α-CaSO4·0.5H2O的主要方法和研究方向,該方法常用的轉晶劑主要有無機鹽類、有機酸類和表面活性劑類3種,其中無機鹽類與有機酸鹽類轉晶劑的復合施用對晶體的形貌控制效應更加明顯,能夠有效有控制地得到大粒徑、短柱狀的α-CaSO4·0.5H2O晶體。

1.3 無水硫酸鈣

無水硫酸鈣又常被稱為硬石膏,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3種形態,其中較為常見的是Ⅱ-硬石膏,它屬于斜方晶系(空間群Amma:a=0.7006 nm,b=0.6998 nm,c=0.6245 nm,β=90°)[27]。無水硫酸鈣晶須原子結構排列有序緊密、結構完整,也屬于Ⅱ-硬石膏,具有高強度、高白度、高韌性等優點,主要可以應用在紙品生產[28]、無機材料[29]、高分子復合材料[30]和廢水凈化[31]等。

無水硫酸鈣晶須的制備方法一般為水熱法,水熱法又可分為加壓水熱法、常壓酸化法[32]和常壓醇水溶液法。如鄧濤等[33]利用常壓醇水溶液法在晶體的形貌不發生明顯改變的情況下將半水硫酸鈣轉化為無水硫酸鈣;謝晴等[34]用常壓酸化法制備出纖維狀的無水石膏晶須;林艷[35]采用兩步酸化法制備出大小一致、晶貌棱角圓滑的無水硫酸鈣;Tan等[36]采用加壓水熱法制備出了無水硫酸鈣晶須。

表1 α-半水石膏與β-半水石膏的比較Table 1 Comparison of α-hemihydrate gypsum and β-hemihydrate gypsum

表2 半水石膏制備方法的比較Table 2 Comparison of preparation methods of hemihydrate gypsum

2 磷石膏中重金屬分布形態及遷移轉化規律(Distribution, migration and transformation of heavy metals in phosphogypsum)

磷石膏是磷化工生成磷酸或磷肥過程中產生的固體廢棄物,其主要成分包括氧化鈣、硫酸鹽(以SO3表示)、SiO2、Al2O3、Fe2O3、P2O5、氟化物(如NaF、Na2SiF6、Na3AlF6、Na3FeF6、CaF2)、微量重金屬(如As、Hg、Ba、Cd、Cr、Pb、Hg等等)、有機物(如脂肪族化合物:胺、酮,附在石膏晶體表面)以及一些微量的放射性元素(如鐳、鈾、釷)等。這些微量重金屬元素都在美國環境保護局(US EPA)的潛在有毒元素的清單上,一旦排放到環境中,會對生態環境產生一定的危害。磷石膏大面積堆存,其內部有害物質經過一系列的反應、遷移轉化使氣體排放、固體廢物和液體流出物污染土壤和水生介質,富磷酸鹽行業已經引發了一系列的生態問題[37-38],其資源化利用亟待加快步伐。

2.1 磷石膏晶型間重金屬的分布形態及其遷移轉化規律

如圖1所示,不論是磷石膏的何種形態,金屬離子的存在都會影響晶須的生長機理。有研究表明,磷石膏可以吸附Pb離子、Cu離子等重金屬離子等,其可以與磷石膏表面的活性位點結合,金屬離子逐步向磷石膏晶須表面遷移[39]。當磷石膏與水等流體接觸,由于受到沖擊或壓力差作用的影響,金屬離子逐步轉移到晶體縫隙中,使晶體間間距縮小。磷石膏內部的金屬硫酸鹽在失去結晶水后,構成磷石膏內部的B酸位點,內部的Al3+、Fe3+等其他過渡金屬離子構成磷石膏內部的L酸位點[40],使磷石膏內部更容易結合其他離子形成一種新的螯合物,磷石膏晶體內更加致密化。目前,已有文獻證明磷石膏中重金屬的有效去除方法有:①聚乙二醇、聚乙烯醇聚合物的加入隨分子量的增加和用量的增加,遷移率的降低增加了重金屬的去除[41];②鈍化修復技術[9],利用鈍化劑去改變重金屬污染物的形態與活性,該方法具有原位、廉價、易控制等優點。

2.2 磷石膏中重金屬在環境中的遷移轉化規律

在磷石膏的堆放過程中,由于外界環境中一系列的物理化學作用,磷石膏中的細小顆粒以揚塵的方式懸浮在大氣環境中[42]。揚塵降低了大氣的清潔度和可見度,并進一步影響了大氣組成致使氣象條件、太陽輻射等發生改變,甚至影響了動植物的正常生命活動。特別是揚塵顆粒巨大的比表面積會吸附大量的有毒有害物質,并給其提供了物理化學反應場所使其長期滯留在大氣中,很大程度上威脅了人類健康。磷石膏自身就含有一些重金屬元素,其中遷移轉化能力較強的Zn、Pb等重金屬會因磷石膏的隨意堆放處置而轉移到自然界中[43]。除此之外,磷石膏還會通過雨水、淋濾和施肥等作用進入到環境中,不僅會導致土壤中放射性物質和重金屬含量增加,而且這些有害物質還會通過作物的生化累積作用在食物鏈中發生復雜的遷移轉化,最后轉移到人體中[44]。

Zmemla等[45]證明了磷石膏中的金屬物質在環境中的浸出效應是非均勻分布的,但其中的As、Zn、Cd和Sr等金屬元素是具有潛在的高釋放性,在其堆放過程中要特別注意Zn和Cd的浸出情況;Vásconez-Maza等[46]通過電阻率層析成像和統計方法預測等技術確定了磷石膏中最大富集的是金屬Cr,最不富集的是金屬Cd,Cr的含量超過了規定限度(Spanish Royal Decree 9/2005)的5倍,是磷石膏中最具威脅性的重金屬元素;寧小兵和彭遠鋒[47]的研究表明,距離磷石膏堆越近的土壤環境中重金屬含量越高,且金屬的活性也最高,重金屬含量隨著土壤深度的增加逐漸減小;As、Zn和Pb不同深度的浸出毒性研究表明,As、Zn等重金屬的浸出濃度也隨著土壤深度的增大而降低;這也進一步說明土壤中的含鐵氧化物和有機質等物質對金屬As具有較強的截留能力,經過雨水淋濾等作用,地表土壤中積累的As含量越來越大。Guerrero等[48]發現磷石膏堆附近土壤中重金屬含量及放射性核素比一般土地用地高1~3個數量級,其中Fe、Zn和Cu等重金屬表現出較高的固相遷移系數;Ben Chabchoubi等[49]評估了磷石膏中重金屬元素向土壤-植物的遷移轉化規律,比較了野生植物和實驗室中用植物生長調節劑作用的番茄和燕麥,結果發現磷石膏作用后的植物根部重金屬的富集因子最大,雖然說磷石膏堆存過程中重金屬對人體沒有直接影響,但食用過多磷石膏影響過的農產品,重金屬等有害物質在體內富集,也會間接影響人體某一器官的正常運作,危害到人體健康;Wang[50]發現磷石膏中重金屬的遷移幅度為:Zn>Cd>Pb>Cu,Cu、Zn和Pb等重金屬可以遷移到土壤礦相中,Cd金屬存在形式主要為交換態;Torres-Sánchez等[51]研究了磷石膏堆場附近大氣環境中顆粒物的含量,結果發現磷石膏中雜質(包括某些稀土元素及U)占了大氣沉積總量的35%,顆粒粒徑<10 μm的物質會飄逸在大氣中,受各種氣象因素隨處擴散。Lieberman等[52]發現磷石膏堆附近的水體中金屬含量會隨著季節、溫度等因素的變化而發生改變,環境溫度升高,水體中的金屬含量也隨之穩步上升,且各種金屬的富集規律也各不相同,這與其所在的復合體系息息相關,比如在水合鎂-鈉-磷酸鹽體系中,Ba、Cd和Cu等金屬元素最高濃度在上地殼層。除此之外,也有相關研究表明磷石膏可以作為一種添加劑用于修復重金屬污染地[53-55],但其添加量極少,還需水泥、生石灰等作固化劑先固化磷石膏中有害物質后再與土壤混合處理,雖然短期內能夠有效修復重金屬污染的土壤,但隨著時間的推移,磷石膏本身的重金屬物質也會逐漸浸出,對土壤環境造成一定的危害效應。

綜上所述,磷石膏中的Cd、Mn和Pb等金屬元素多保持在液相,As、Cr等多在固相,這些金屬元素受不同環境因素的影響會產生不同的遷移轉換規律,但總的來說,磷石膏中的金屬元素在自然界中日漸富集會產生較大的環境風險,對人體健康和生態環境造成一定的破壞效應。

3 磷石膏中重金屬引發的生態效應(Ecological effects caused by heavy metals in phosphogypsum)

堿金屬離子在陰涼、潮濕環境中,會沿著硬化體的孔隙、裂紋遷移到表面,受外界環境等因素的影響,使制品出現泛霜、粉化等現象,降低了磷石膏制品的某方面性能;磷石膏中的硅、金屬與磷酸鹽形成的絡合物以及微量放射性元素[2]可以通過潮汐和波浪的作用在海岸周圍延伸很長一段距離,Zn、Cu、Cd和U是水相中最容易轉移的元素;工業磷石膏本身表現出較強的酸性,對堆場各方面的要求更為嚴格,堆存處理時極易造成滲漏、坍塌等事故,對堆場及周邊的大氣、水和土壤環境造成一定的污染[56];Dai等[55]研究了磷石膏對污泥的影響,結果表明添加磷石膏,污泥中Cu、Pb和Zn 3種重金屬的含量有所增加,其中金屬Zn的增加率達到了21%~28%;Lütke等[57]的研究表明磷石膏中的重金屬元素會對水體、土壤礦物具有很高的污染潛力;還有相關研究表明,磷石膏中的重金屬和一些放射性核素對土壤的質量、重金屬的富集以及植物的生長發育有著重要影響[50,58-60]。

重金屬污染與有機污染物有很大差異,它們不會輕易發生微生物或化學降解,因此,未妥善管理與處置的磷石膏,其日積月累會產生一系列的生態效應,對水體、大氣和土壤環境造成一定的影響,對食物鏈所有層面上的活生物體構成潛在威脅[61-62]。磷石膏中重金屬會通過物理、化學和生物過程在環境中進行遷移轉化,進而引發的生態效應是顯而易見的。

3.1 磷石膏中重金屬對水生環境的生態效應

重金屬污染物通過水-固界面進入水體,并受到水體條件及水生生物等因素的影響,如pH、生物作用等都會引起重金屬賦存形態含量的變化進而影響其理化性質以及產生一定的生態毒性。目前對重金屬離子的去除及再利用方法進行了大量的研究,特別是在水力冶金和相關工業的廢水,這些技術包括過濾、化學沉淀、反滲透與電解、螯合、離子交換和吸附。

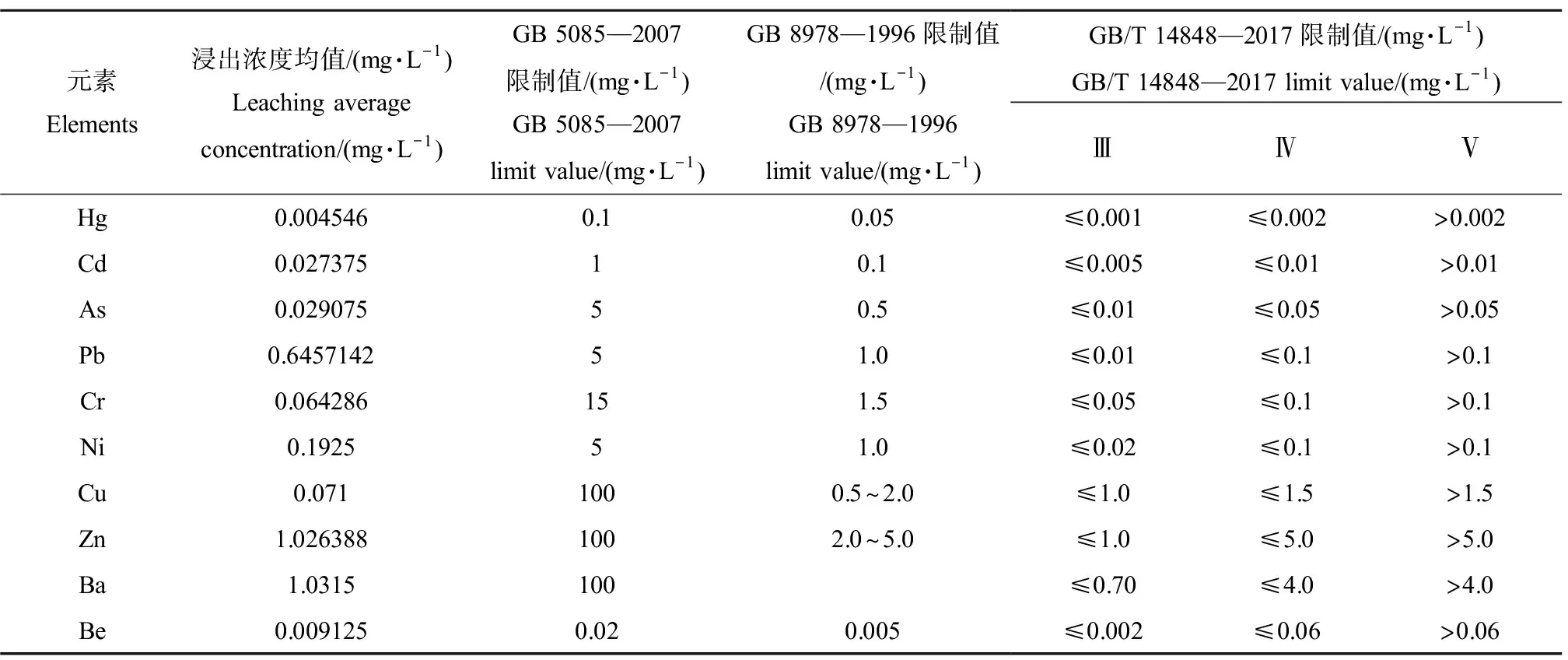

Lieberman等[63]發現磷石膏固體廢棄物長期暴露在自然環境中,受到蒸發、降雨等作用的影響,Cu、Zn、Cd、Pb和U等金屬元素會不斷在水體環境中富集,在強蒸發的條件下沉淀,并且會受各種因素的影響而在水體中發生各種遷移、轉化和擴散過程,對水生環境造成嚴重的污染;秦勇光等[64]研究發現磷石膏堆場內漿液會滲透到地下水中,使周邊水庫內的水位大幅度上升,還會進一步導致巖土層中的裂縫水向破碎帶內匯集、排泄,將磷石膏中的有害物質擴散轉移到水庫流域,擴大其對水體的污染范圍;Guerrero等[48]發現磷石膏瀝濾液中重金屬含量比天然大陸水高2~3個數量級,比地表淡水和海水要高4~5個數量級,這一研究結果證實了磷石膏浸出液的極端污染潛力;Zmemla等[45]對突尼斯磷石膏堆做了浸出毒性分析,結果表明浸出液中的Cd、Zn是唯一超過閾值的重金屬元素;Pérez-López等[65]對堆放在休勒瓦河口(西班牙西南部)的磷石膏堆使用稀土金屬和氯/溴比等地球化學示蹤劑,采集堆廠附近4個周邊區域的大量流出樣,測試結果表明水體很有可能已經受到了污染,其中Zn、As和U的濃度為10~30 mg·L-1,Cr、Cu和Cd的濃度為1~10 mg·L-1,Fe的濃度為100 mg·L-1,并且表明磷石膏堆在深度上可能存在潮汐誘發的淋濾。王小彬等[66]檢測了磷石膏中重金屬浸出毒性,結果如表3所示,磷石膏中Pb、Ni、Cr、Be和As等多種金屬的浸出濃度均超出《地下水質量標準》(GB 14848—2017) Ⅲ類水質標準限值[67],其中Hg、Cd、Pb、Ni、Cr、Be已超出《地下水質量標準》Ⅳ-Ⅴ類水質標準,存在土壤和水體重金屬污染風險。

謝榮等[68]做了磷石膏浸出液對斑馬魚的影響研究,結果表明磷石膏浸出液中高致毒性重金屬Cd、Cr、Pb和Hg超出地表水Ⅴ類標準,引起斑馬魚肝臟和鰓組織病變,抗氧化酶系統發生紊亂。

上述研究都進一步表明了磷石膏中存在的多種重金屬及磷、氟等污染物具有較高的滲出風險,且大量毒性較高的浸出物進入土壤溶液、小溪和河流等水環境中,對生態環境和生物體造成直接或間接的危害。

3.2 磷石膏中重金屬對植物的生態效應

磷石膏的大面積長時間的堆存,其內部的重金屬元素會有部分逐漸轉移到土壤環境中,從一定的角度上來說,它雖然可以提高植物對某種金屬的耐受能力和提取能力,但金屬元素含量超過某一限值時,它對植物具有致死性[69-71]。通過對磷石膏堆場周邊重金屬的測定以及堆場周圍植物根系的研究,發現堆場周圍土壤重金屬含量明顯增高,尤其是Cu、Pb等重金屬元素是土壤中重金屬平均值的2倍~3倍,周邊植物也受到不同程度的侵害。

Zielonka等[72]研究了田間大麻對磷石膏中重金屬的富集作用,結果表明施用磷石膏后,增加了土壤中重金屬的生物可利用形態,并使大麻植物體內重金屬含量增加,除此之外,磷石膏可能會阻礙植物提取過程[73-77]。大麻中重金屬含量最高的是Fe,其次是Mn、Zn、Cr、Cu和Ni,最后是Cd,且重金屬的含量與生物的有效性息息相關。Cd和Cr在大麻中積累最多(生物濃縮系數>1),而Fe被吸收和轉運到地上大麻組織的程度最小,吸收的元素都儲存在植物花序中。王小彬等[66]做了磷石膏中重金屬在農產品中富集的相關實驗探究,發現在磷石膏堆中生長的植物中Pb、Zn和Cu等重金屬嚴重超標,其中Zn的含量可達1 400~3 000 mg·kg-1。Jalali等[70]研究了磷石膏堆中微量金屬元素的遷移轉化及其對土壤細菌和野生植物的影響,結果發現地上部分和根部的金屬微量元素濃度因植物種類而異,在磷石膏堆點重金屬含量更高。除此,在富含磷石膏的土壤中,細菌群落結構受植物根際效應的影響大于受金屬微量元素的影響,金屬微量元素影響植物的生長作用間接影響了細菌群落結構。

上述研究結果都表明,磷石膏中攜帶的As、Cd和Pb等重金屬元素及可溶性氟磷污染物進入農用地和建設用地后,在植物系統中逐步積累,并隨農產品進入食物鏈對食品安全產生威脅。磷石膏中重金屬元素在不同植物以及同一植物的不同部位所富集程度都有所不同,但最后都會進入食物鏈中,對動植物以及人體健康產生一定的危害效應。

表3 磷石膏中污染元素浸出毒性檢測與國家環境質量標準的比較Table 3 Comparison of toxicity tests of leaching contaminant elements in phosphogypsum and national environmental quality standards

3.3 磷石膏中重金屬對土壤的生態效應

磷石膏中重金屬通過雨水沖刷等作用遷移到土壤環境中并進行生物積累,也對土壤生態系統以及食物鏈上的所有生物體造成極大危害[78-81]。王小彬等[66]研究發現,磷石膏對Zn、Cd和Cr等重金屬的富集作用是磷礦石的4倍~8倍,磷礦石中的Pb、Ni等物質轉移到磷石膏中的比率>50%。土壤環境的酸堿性、自然降水等因素都會影響污染物在土壤環境中的遷移轉化。尹元萍等[82]連續3年在紅土壤上施用磷石膏,發現在紅壤上施加磷石膏使得土壤鹽基飽和度不同程度的降低,交換性鈣、交換性總酸、陽離子交換量、交換性鋁含量都顯著性提高,土壤中的As、Cd、Cr、Hg和Pb含量都相應的增加。王萍等[83]研究發現在磷石膏堆場周邊的農田用地中金屬Cd的含量超過了農用地土壤風險篩選值的6倍左右。Lieberman等[84]也發現磷石膏堆場中具有潛在危害性的As、Cr和Ni等重金屬元素及氟、磷等有害物質會隨著時間的推移不斷在環境中大量富集。Vásconez-Maza等[85]發現磷石膏中重金屬在土壤表層含量最高,并且重金屬物質會不斷向下沉積,金屬As在所有重金屬中占比最高;Ben Chabchoubi等[49]研究發現磷石膏影響過的土壤中金屬Cd、Cr都超過了中國、糧農組織/世衛組織和歐洲允許的標準限制值;受重金屬污染的土壤大大增加了人類的健康風險,長期生活在這樣的環境中極易引發各種疾病。

由此可見,磷石膏中的有害金屬元素對土壤環境所造成的生態效應也不容小覷,土壤是人類農業和自然環境的基本載體,在陸生系統中起著極其重要的作用,必須重視由磷石膏中重金屬元素、放射性核素對土壤所造成的一系列生態效應。

4 結論與展望(Conclusions and prospects)

隨著社會經濟的發展,大量歷史遺留的和源源不斷產生的磷石膏對磷化工企業及磷肥行業的可持續發展提出了巨大的挑戰,我國的相關政策對磷化工產業的發展要求也日益提高,加強對環境資源的保護,實現固廢資源的高效綜合利用是我們今后應該努力的方向。加速磷石膏的綜合利用既是環境保護和生態文明建設的要求,也是解決磷石膏堆場帶來的一系列問題的關鍵,能夠更好地推動國家經濟向更加綠色、更高質量的方向發展。目前,對于磷石膏堆存過程中重金屬元素的含量及賦存形態的分布特征和遷移轉化規律的研究還比較少,如何高效地將遷移轉化能力較強且具有高釋放性的Zn、Pb等金屬元素提取出來或是如何高效長期地將磷石膏中的金屬物質固化穩定化,減少因其在自然界中不斷富集而引起一系列生態問題;此外,研究出磷石膏中重金屬在水體、土壤和大氣環境中的賦存形態的具體變化及遷移轉化途徑,掌握磷石膏中重金屬元素、放射性物質和可溶性磷氟等污染物質的遷移轉化規律,既有助于認識磷石膏中有害成分的地球化學行為,又能更好地預防和加強磷石膏堆對環境的污染效應。